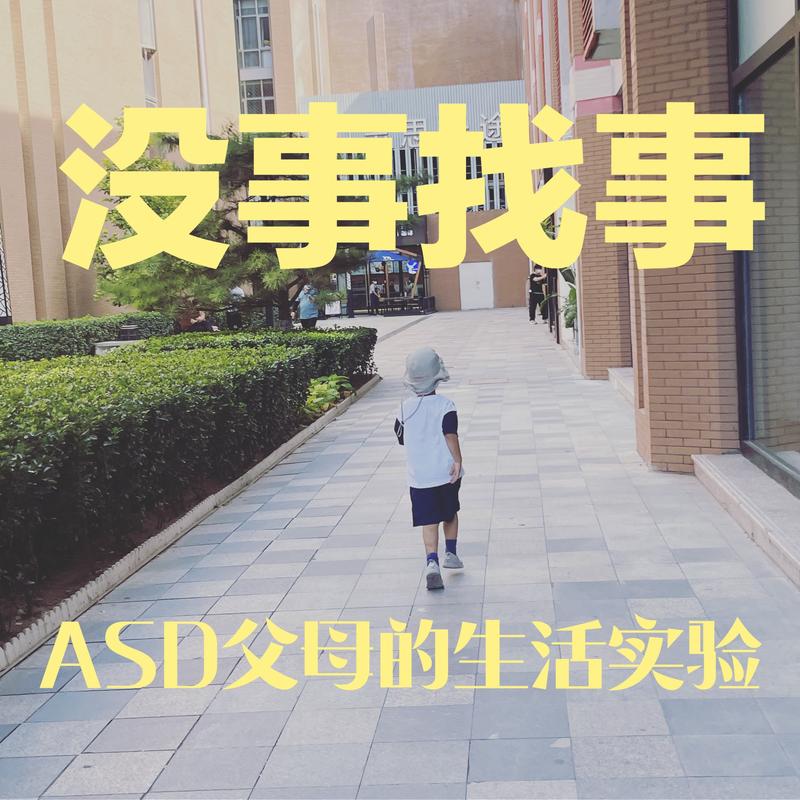

没事找事

孩子确诊自闭症之后的人生实验

主播:

Rain10、崔老师的播客

出版方:

Rain1010

订阅数:

1,805

集数:

115

最近更新:

3天前

播客简介...

人生实验小记录

主播rain和崔老师是一对在微信查看附近的人上认识的老夫老妻,现在还多了一个有点孤独的娃。

主要聊聊孩子确诊自闭症之后的人生实验——我们究竟如何生活下去?

补充两句很打动我的话——

法国《解放报》曾经向各国作家提出“你为何写作”这个问题。

白先勇的回答是:我之所以创作,是希望把人类心灵中的痛楚变成文字。

英文原文是:I wish to render into words the unspoken pain of the human heart。

另一句来自约翰·拉斯金,“人类灵魂在这个世界上所做的最伟大的事情,就是看到一些事物,并以平实的方式叙述所见所闻。”

我们也想通过声音,把我们的痛楚和欢喜记录下来。

没事找事的创作者...

没事找事的节目...

喜欢听没事找事的人也喜欢的播客...

没事找事的评价...