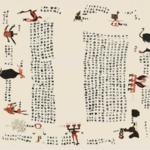

江南派

人文艺术领域跨学科碰撞

主播:

江冉

出版方:

梓嘉

订阅数:

1.25万

集数:

115

最近更新:

1天前

播客简介...

这是由长三角之声出品的泛文化播客,我们的话题会涉及历史地理、哲学思想、文学艺术等多个领域,不求做到“究天人之际,通古今之变”,但希望让大家在跨学科、跨领域的观点碰撞中,“听见水自由流动的声音”。

表达,是现代社会普遍的权利;智识,是现代社会日渐稀缺的东西。智性寓于每个人的自有天性之中,有时候,花点时间一起聊聊看似遥远的事情,或许能把自己从当下抽离出来,明晰我们的价值坐标。期待您在评论区的真知灼见!

合作邮箱:[email protected]

主播介绍 /

江冉(小红书/江染之)上海广播电视台主持人,长三角之声总监助理、文化垂类主理人。

江南派的创作者...

江南派的节目...

江南派的评价...