时长:

61分钟

播放:

358

发布:

9个月前

主播...

简介...

《我用中文做了场梦》的作者来自意大利的亚历,他原本是来中国学习电影的,却意外地,以中文写下了自己的第一本书; 语言曾被视作他与表达之间的障碍,但他却用“外语”贴近了灵魂,用文字建立起连接。从米兰到上海,从“外国人”到写作者,亚历带着他的书穿梭于不同城市与身份之间。本期周末Talk记录下了亚历与《生活月刊》编辑陈爽在ZiWU誌屋聊写作、旅居、以及人与人之间“真实的连接”。

在中国, 亚历变成中国大地上的一个游荡者,不断转场、体验,与人连接。亚历用中文写作,在一个非母语者使用者那里,中文更返璞归真和幽默的一面。这一切看似是一个“意大利小伙看中国”的故事,但亚历却说:“我不是来解释中国的,我只是想分享一些体验。”我们习惯读中国人写异国漂泊,而这次,看一个外国人写在中国的生活,反倒多了一些新鲜感。

这一路的漂泊如梦似幻,有人将写作视为天赋的展现,而亚历在其中选择走向另一个方向:不是如何写得漂亮,而是如何在迷茫的时候,依然愿意纪实。他的书没有宏大叙事,这种诚实,只是他对写作最本质的理解。聊书、聊生活,也聊那些还未来得及写进书里的碎片。不需要学过写作,只要你曾经对生活疑惑过、彷徨过、热爱过,就一定能在这本书里找到一些影子。正如《我用中文做了场梦》这个名字,这是一段持续进行的旅程——我做了一场梦,这个梦,是用中文写下的。

00:30 特调开胃酒“烦躁的米兰人”

亚历给Ziwu餐厅特调取了一个名字叫“烦躁的米兰人”,还为之撰写了一个微型小说:一个满脑都是 KPI 的米兰男人,出差到上海,在酒店孤独的夜晚,坐在大堂吧台回复总部的邮件。漫不经心地点这一杯,津巴利熟悉的苦味遇上陌生东方国的烈酒,据说喝了几下,他关上了电脑,去享受生活了。

04:20《我用中文做了场梦》书名的由来

“我就想了一个自己的一种感觉:在中国这些年的生活很多时候是一种偶然性,或者说一种随机性......我的生活有点像即兴表演一样,就是生活给你了什么,你就是接受它然后跟它走,会有点像梦里面一样,不是顺着逻辑,而是非常的随机性的,给你带来不同的人物和场景的切换。”

06:44 结识中国的独立书店,找到久违的跟真实的人的链接感

亚历自己成为了自己的经纪人,在小红书上找书店给去年发行的书《我用中文做了场梦》做分享会活动。和之前出版社安排的宣传不一样,来找到他做分享的更多的是独立书店。与独立书店主理人们的接触让他找回来那种久违的、跟真实的人的链接。

17:02 写作俱乐部

“我只是把他们连接到一起的文字中介,我找到了自己在这座城市的位置,在一个客厅给一些可爱的人倒酒,听他们讲一些自己的事情。办写作俱乐部是我到中国以来感觉最像在家里的时候。”

27:54旅居生活的快乐与局限

流动的生活让亚历更渴望稳定的、扎实的生活体验

40:37 一些对“稳定生活”的尝试和体验

在青岛做2个月代课老师,在另一个老师的房子里过他的生活;在河北小县城做3个月群演演员,与当地人“惊险对线”

46:33 用一种外来视角看曾经意大利的生活

“我回到他们的生活里,有点像你开始看一场电影,然后你离开了,可能错过了五六十分钟再进来,这样的感觉......你没有观察那个过程,所以其实你有很多是连不上的。”

50:42 写作的意义

“写作是跟自己的一种相处,就是跟自己的一种对话......需要写作来表达一些我平时生活中没有的情感或者说情绪......针对自己的内心的一个艰难,可能只有通过写作才能延伸,让别人也进入你这个内心的世界......它是一个我唯一一个或者说最能够跟他人在情感上产生连接的一个方式。”

53:43 “你在用什么语言思考,你就是在用什么语言写作”

写在中国发生的事情,用中文写作是自然而然的事情,就像做菜,你冰箱里有什么你就用什么;但是如果要用中文讲述小时候在意大利发生的事情,那就需要翻译,这时候反而是更困难的。

Alessandro Ceschi (亚历) 意大利籍,现居中国。本科主修传媒,曾任体育记者与纪录片导演。2016年来到中国,就读于北京电影学院导演系硕士。疫情期间以中文写作在豆瓣走红,作品被多家媒体报道,现专注于非虚构创作与跨文化叙事探索。

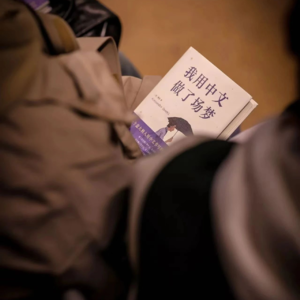

《我用中文做了场梦》是意大利青年作家亚历(Alessandro Ceschi)用中文记录自己在中国六年生活经历的非虚构文学作品。 2016年,23岁的亚历离开意大利,来到中国北京电影学院学习导演,期间参与了广告拍摄、电影群演等多种工作。 他从零开始学习中文,并在豆瓣上撰写日记,与不同地区的人交流,深入体验中国的广阔与多样性。该书于2024年7月由文汇出版社出版,并获得豆瓣2024年度图书奖、《南方都市报》年度十大好书等多项荣誉。 意大利文学译者陈英表示:“亚历的文字给人带来全新的阅读体验,在讲述上也打破了某种隔绝,这本身就是一个语言奇迹。”

在中国, 亚历变成中国大地上的一个游荡者,不断转场、体验,与人连接。亚历用中文写作,在一个非母语者使用者那里,中文更返璞归真和幽默的一面。这一切看似是一个“意大利小伙看中国”的故事,但亚历却说:“我不是来解释中国的,我只是想分享一些体验。”我们习惯读中国人写异国漂泊,而这次,看一个外国人写在中国的生活,反倒多了一些新鲜感。

这一路的漂泊如梦似幻,有人将写作视为天赋的展现,而亚历在其中选择走向另一个方向:不是如何写得漂亮,而是如何在迷茫的时候,依然愿意纪实。他的书没有宏大叙事,这种诚实,只是他对写作最本质的理解。聊书、聊生活,也聊那些还未来得及写进书里的碎片。不需要学过写作,只要你曾经对生活疑惑过、彷徨过、热爱过,就一定能在这本书里找到一些影子。正如《我用中文做了场梦》这个名字,这是一段持续进行的旅程——我做了一场梦,这个梦,是用中文写下的。

00:30 特调开胃酒“烦躁的米兰人”

亚历给Ziwu餐厅特调取了一个名字叫“烦躁的米兰人”,还为之撰写了一个微型小说:一个满脑都是 KPI 的米兰男人,出差到上海,在酒店孤独的夜晚,坐在大堂吧台回复总部的邮件。漫不经心地点这一杯,津巴利熟悉的苦味遇上陌生东方国的烈酒,据说喝了几下,他关上了电脑,去享受生活了。

04:20《我用中文做了场梦》书名的由来

“我就想了一个自己的一种感觉:在中国这些年的生活很多时候是一种偶然性,或者说一种随机性......我的生活有点像即兴表演一样,就是生活给你了什么,你就是接受它然后跟它走,会有点像梦里面一样,不是顺着逻辑,而是非常的随机性的,给你带来不同的人物和场景的切换。”

06:44 结识中国的独立书店,找到久违的跟真实的人的链接感

亚历自己成为了自己的经纪人,在小红书上找书店给去年发行的书《我用中文做了场梦》做分享会活动。和之前出版社安排的宣传不一样,来找到他做分享的更多的是独立书店。与独立书店主理人们的接触让他找回来那种久违的、跟真实的人的链接。

17:02 写作俱乐部

“我只是把他们连接到一起的文字中介,我找到了自己在这座城市的位置,在一个客厅给一些可爱的人倒酒,听他们讲一些自己的事情。办写作俱乐部是我到中国以来感觉最像在家里的时候。”

27:54旅居生活的快乐与局限

流动的生活让亚历更渴望稳定的、扎实的生活体验

40:37 一些对“稳定生活”的尝试和体验

在青岛做2个月代课老师,在另一个老师的房子里过他的生活;在河北小县城做3个月群演演员,与当地人“惊险对线”

46:33 用一种外来视角看曾经意大利的生活

“我回到他们的生活里,有点像你开始看一场电影,然后你离开了,可能错过了五六十分钟再进来,这样的感觉......你没有观察那个过程,所以其实你有很多是连不上的。”

50:42 写作的意义

“写作是跟自己的一种相处,就是跟自己的一种对话......需要写作来表达一些我平时生活中没有的情感或者说情绪......针对自己的内心的一个艰难,可能只有通过写作才能延伸,让别人也进入你这个内心的世界......它是一个我唯一一个或者说最能够跟他人在情感上产生连接的一个方式。”

53:43 “你在用什么语言思考,你就是在用什么语言写作”

写在中国发生的事情,用中文写作是自然而然的事情,就像做菜,你冰箱里有什么你就用什么;但是如果要用中文讲述小时候在意大利发生的事情,那就需要翻译,这时候反而是更困难的。

Alessandro Ceschi (亚历) 意大利籍,现居中国。本科主修传媒,曾任体育记者与纪录片导演。2016年来到中国,就读于北京电影学院导演系硕士。疫情期间以中文写作在豆瓣走红,作品被多家媒体报道,现专注于非虚构创作与跨文化叙事探索。

《我用中文做了场梦》是意大利青年作家亚历(Alessandro Ceschi)用中文记录自己在中国六年生活经历的非虚构文学作品。 2016年,23岁的亚历离开意大利,来到中国北京电影学院学习导演,期间参与了广告拍摄、电影群演等多种工作。 他从零开始学习中文,并在豆瓣上撰写日记,与不同地区的人交流,深入体验中国的广阔与多样性。该书于2024年7月由文汇出版社出版,并获得豆瓣2024年度图书奖、《南方都市报》年度十大好书等多项荣誉。 意大利文学译者陈英表示:“亚历的文字给人带来全新的阅读体验,在讲述上也打破了某种隔绝,这本身就是一个语言奇迹。”

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

暂无小宇宙热门评论