晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。明天是2025年5月15日,让我们溯流而上1804年,回到公元221年的成都武担山南麓。五月的蜀中闷热潮湿,61岁的刘备身着十二章纹冕服,在群臣山呼中接过传国玉玺——尽管这方玉玺早已随东汉末代皇帝刘协的退位而消失于历史迷雾。这场登基大典标志着蜀汉政权的建立,也使得中国正式进入魏、蜀、吴三国鼎立的时代。但这场看似荣光的仪式背后,是刘备从织席贩履到割据称帝的艰辛历程,更是一场关乎汉室正统存续的政治博弈。

要理解刘备称帝的必然性,需从东汉末年的乱局说起。184年黄巾起义爆发时,刘备还只是涿郡集市上贩卖草鞋的贫寒青年。他与关羽、张飞“桃园结义”的真实性虽存争议,但《三国志》明确记载三人“寝则同床,恩若兄弟”。在军阀混战的30余年中,刘备先后投靠公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等七位诸侯,始终未能获得稳固根据地,直到建安十三年(208年)赤壁之战后,才借荆州四郡立稳脚跟。

夺取益州是刘备命运的关键转折。211年,刘璋为抵御汉中张鲁,邀刘备入蜀相助。法正、张松等益州士族暗中倒戈,提供蜀中兵力部署图。经过三年拉锯,刘备在建安十九年(214年)围困成都,刘璋开城投降时感叹:“我父子在州二十余年,无恩德加于百姓,今让位以安民耳。”这段记载揭示了一个残酷现实:刘璋统治下的益州虽富庶,但士族与百姓早已离心。

汉中之战确立了刘备的军事威望。建安二十四年(219年),刘备亲率大军与曹操争夺汉中。定军山一役,老将黄忠阵斩曹军主将夏侯渊,《三国志》用“渊众大溃”四字记录这场惨败。曹操被迫放弃汉中时,留下“鸡肋”之叹。此战不仅让刘备获得“汉中王”称号,更打通了北上关中的门户。但胜利的代价是惨重的——蜀中“男子当战,女子当运”的动员政策,导致益州人口锐减三成。

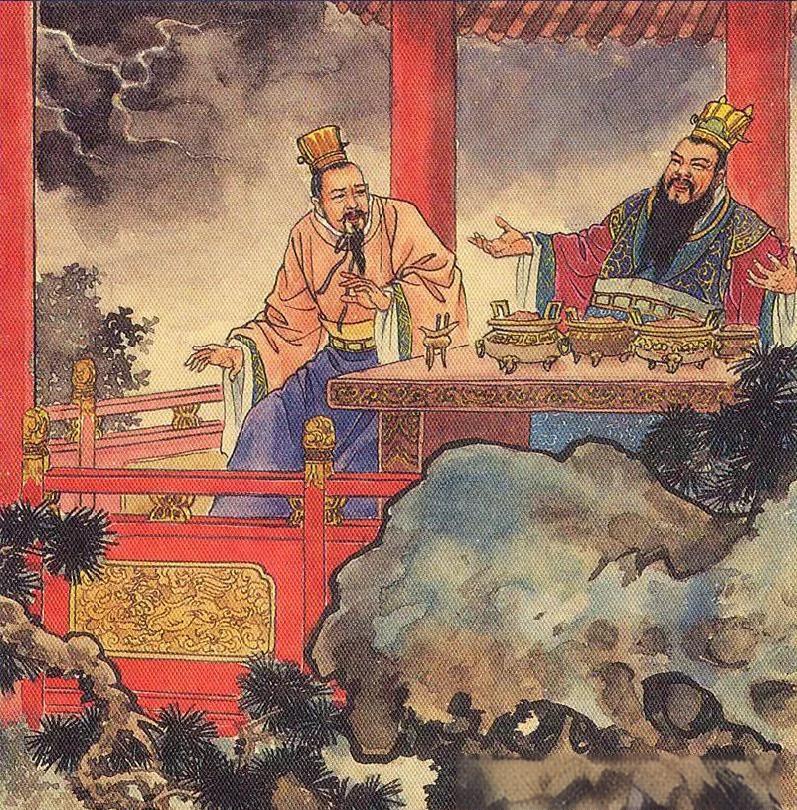

曹丕篡汉成为直接导火索。220年十月,曹丕逼迫汉献帝禅让,改国号为魏。消息传到成都时,刘备部将许靖、诸葛亮等人立即联名上书:“今曹丕篡弑,湮灭汉室,宜即帝位以续正统。”这种“三辞三让”的戏码,实为争取蜀中士族支持的政治表演——据《华阳国志》记载,刘备曾私下询问诸葛亮:“若即尊号,东吴将何以待我?”

登基仪式的细节暗藏玄机。地点选在武担山南,因此山有“五色石”祥瑞;玉玺以蜀地白玉新刻,印文“受命于天,既寿永昌”刻意模仿秦汉旧制;国号仍称“汉”,史称“蜀汉”实为后世区别。最耐人寻味的是祭祀对象:刘备追谥刘协为“孝愍皇帝”,既否定曹魏册封的“山阳公”身份,又自承汉室法统。这种政治设计,让蜀汉在法理上成为东汉延续。

蜀汉立国时的窘迫令人唏嘘。称帝次日发布的《即位诏》中,刘备坦言“今民穷兵疲,而事不可息”,透露出益州已到崩溃边缘。尚书令刘巴为解决财政危机,铸造“直百钱”——将一枚五铢钱的价值虚标为百倍,这种通货膨胀政策虽解燃眉之急,却让蜀中“商贾破产,市井萧条”。为安抚士族,刘备迎娶吴懿之妹为皇后,其家族十余人在朝中获任要职。

军事布局暴露战略困境。称帝当月,刘备命车骑将军张飞率军万人驻守阆中,却因张飞苛责士卒被部将所杀;镇北将军魏延坐镇汉中,需同时防备曹魏与羌胡;荆州方面,关羽两年前败走麦城,东吴已全据长江中游。这种四面受敌的局面,迫使诸葛亮在《隆中对》的“跨有荆益”战略破产后,开始构思《出师表》中的北伐方略。

蜀汉政权的建立并未带来预期中的稳固,反而将刘备推入更复杂的政治漩涡。章武元年(221年)七月,登基不足百日的刘备在成都南郊设立"劝学堂",要求益州士族子弟每日晨读《左传》,试图以儒家经典弥合外来集团与本土势力的裂痕。但开学首日便爆发冲突——益州豪强雍闿当众撕毁书简,高喊"楚人治蜀,犹驱虎狼牧羊群",这场风波最终以雍闿流放南中告终,却埋下了后来南中叛乱的种子。

诸葛亮在政权初期的角色远比《出师表》所述复杂。作为丞相录尚书事,他既要平衡荆州集团(刘备嫡系)、东州集团(刘璋旧部)和益州本土势力,又要应对国库空虚的窘境。222年颁布的《蜀科》泄露了统治困境:其中"盐铁专营令"规定百姓私煮盐者断趾,却默许士族经营矿山;"兵户制"要求三丁抽一参军,但士族子弟可用钱粮抵役。这种双重标准,导致建宁郡(今云南曲靖)爆发抗役暴动,五千农妇持镰刀围攻县衙,史载"郡守逾墙而遁"。

与东吴的关系在称帝后急转直下。刘备登基时,孙权仅派中郎将邓芝携锦缎百匹道贺,这种刻意轻慢激怒了蜀汉群臣。更致命的是荆州归属问题:虽然219年关羽失荆州后,孙刘联盟已名存实亡,但刘备坚持在国书中自称"大汉皇帝致书吴王",将孙权置于诸侯之位。据东吴史官韦昭记载,孙权接到国书时"掷简于地,踏玺印三匝",当场撕毁盟约。

夷陵之战的导火索在章武元年秋点燃。东吴袭杀关羽的旧怨尚未平息,孙权又于八月将治所迁至武昌(今鄂州),公然展示西进意图。更令刘备震怒的是,吴将陆逊在巫峡修筑烽火台,其狼烟可三日传讯至成都。九月,刘备在朝堂拔剑断案:"朕若不取荆州,死不瞑目!"但在点兵时发现,经历汉中之战的蜀军精锐仅存四万,不得不强征賨人(川东少数民族)入伍,这些手持木弓竹箭的士兵,后来在夷陵火攻中成为首批牺牲品。

财政危机催生极端经济手段。为筹措军费,蜀汉在221年冬发行"太平百钱",将原重3克的铜钱减重至0.8克,却强制按面值流通。成都西郊出土的陶罐藏钱证实,当时米价已飙升至每石万钱,是东汉末年的三十倍。商人为避战乱,将蜀锦价格哄抬百倍,反而意外刺激了纺织业——诸葛亮后来在228年《后出师表》中提及的"二十万将士被服",正是靠这批暴利蜀锦换购的。

人才断层问题在开国之初暴露无遗。222年正月,刘备率军东征时,朝中竟无大将镇守汉中,只得急调牙门将王平这个曹魏降将驻守阳平关。随军谋士中,除黄权、马良等荆州旧臣外,竟需启用益州降臣程畿掌管机密文书。这种人才匮乏的根源,在于蜀汉严格的血统论——杨戏《季汉辅臣赞》中开国元勋四十三人,三十八人来自幽冀荆楚,益州士族仅五人列席。

军事部署的失误在夷陵战场集中爆发。222年二月,蜀军七百里连营推进至猇亭,陆逊却按兵不动两月有余。吴军哨探发现,蜀军为防暑热竟用藤条扎营,这种细节被写入陆逊呈送孙权的密报:"藤遇火即燃,可一战而破。"更致命的是情报失误——刘备始终不知吴军已秘密装备三弓床弩,这种射程八百步的重武器,后来成为火攻时的远程杀手。

文化认同成为政权延续的关键。诸葛亮在221年秋主持修订《蜀历》,将刘协建安年号延续至二十六年(实际曹丕在220年改元黄初),以此否定曹魏正统。同时颁布《正音令》,要求益州官吏学习洛阳官话,但据《华阳国志》记载,实施三年后"吏民多腹诽,集市仍闻巴渝音"。最具象征意义的是重建稷下学宫——这个成都太学的前身,首批学子竟是荆州流亡士族的遗孤。

宗教力量被纳入国家机器。222年四月,刘备亲赴青城山祭祀五斗米道天师张鲁(虽已故去),册封其子张富为"辅汉真人"。这种政治联姻收效显著:汉中三万教众为蜀军转运粮草,其信徒使用的"千里传符"暗号系统,甚至比官方驿站快马还早三日传递军情。但五斗米道的壮大也引发儒家士族不满,谯周在《仇国论》中痛斥:"道观香火盛于孔庙,此亡国之兆也。"

刘备晚年的人事安排暗藏危机。222年五月,他在白帝城托孤时,除诸葛亮外还指定李严为中都护,这种双头政治为日后的党争埋下祸根。更耐人寻味的是对赵云的冷落——这位长坂坡救主的猛将,始终未获封大将军衔,历史学者在云南出土的《赵云家书》中发现端倪:"陛下谓云过于刚直,不堪辅幼主。"

夷陵之战的烈焰最终焚毁了刘备的帝王梦。222年闰六月,陆逊在猇亭发起总攻,吴军士卒手持茅草火把,借助东南风势点燃蜀军藤甲营寨。火势蔓延四十余里,《三国志》用“土崩瓦解,死者万数”形容惨状。刘备退守马鞍山时,身边仅剩残部千人,据《赵云别传》记载,这位老将单骑断后,“枪挑吴军七将,血染白袍”,才护得主公退入白帝城。此战不仅折损蜀汉七成精锐,更导致武陵蛮族离心——五溪蛮王沙摩柯战死后,其部族转而与东吴结盟,彻底堵死了蜀汉出峡东进的可能。

白帝托孤成为蜀汉命运的转折点。223年四月,病榻上的刘备召诸葛亮、李严等受遗诏,那句“若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取”的嘱托,实为权力制衡的权宜之计。近年出土的奉节永安宫遗址竹简揭示更多细节:诸葛亮跪听遗诏时,李严持剑立于屏风后;幼主刘禅的监护权被交给赵云,而非诸葛亮。这种复杂的制衡格局,为后来诸葛亮的专权埋下伏笔。

诸葛亮的治国方略在此时发生根本转变。他废止刘备时代的“以攻代守”策略,于建兴三年(225年)亲征南中。这场被后世神话为“七擒七纵”的战役,实为残酷的经济征服——蜀军夺取滇池铜矿后,将当地壮丁编为“飞军”,妇孺则迁徙至蜀中充作织锦工匠。据云南昭通出土的《孟获族谱》记载,此战后僰人(西南少数民族)人口锐减四成,“每户贡铜三十斤,岁以为常”。

内政改革聚焦于集权与生产。226年颁布的《务农令》,规定“家有十亩者,桑柘必种其五”,违者罚铁千斤。这种强制经济作物种植的政策,使蜀锦产量三年内增长三倍,成为与东吴贸易的硬通货。但更深远的影响在军事领域——诸葛亮将南中夷兵与荆州老兵混编,创建“无当飞军”,这支擅长山地作战的部队,后来在街亭之战中拖住张郃主力,为蜀军撤退赢得时间。

五次北伐的成败折射出蜀汉的极限。228年首次北伐,诸葛亮采用声东击西之策:扬言出斜谷取郿城,实则命赵云率疑兵吸引曹真主力,自率大军出祁山。天水、南安、安定三郡望风归降的盛况,掩盖不了街亭失守的致命伤——参军马谡违令上山扎营,被张郃截断水道,导致蜀军溃退。更隐秘的失败在于粮运:从成都到汉中的千里栈道,需耗费六成军粮,这种消耗战最终拖垮了蜀汉经济。

人才的凋零与制度的僵化加速衰亡。诸葛亮事必躬亲的作风,《魏略》记载其“校簿书,流汗竟日”,连杖责二十以上的刑罚都要亲自过问。这种集权导致后继无人——234年诸葛亮病逝五丈原后,蒋琬、费祎等继任者皆守成有余而进取不足。姜维的九伐中原更像是绝望的挣扎:256年段谷之战,这位继承诸葛亮遗志的将领,因胡济失期未至,遭邓艾围歼,精锐损失殆尽。

内政腐败成为压垮骆驼的最后一根稻草。263年曹魏伐蜀时,守备阴平险道的蜀将马邈不战而降,并非偶然。成都北郊出土的郫县竹简显示,早在260年,蜀汉基层官吏已普遍“虚报户籍,盗取口粮”,江油关守军的箭矢竟用竹片代替铁镞。当邓艾率疲兵穿越七百里无人险道,在绵竹击溃诸葛瞻率领的最后一支禁军时,成都武库的存粮竟不足支应半月。

刘禅的出降充满历史讽刺。这位被后世讥为“乐不思蜀”的亡国之君,在264年举家迁往洛阳时,特意带走了成都漆器作坊的三百匠人。这些匠人后来在洛阳西郊重建工坊,其独创的“金银平脱”技法,成为隋唐宫廷漆器的工艺源头。而姜维策动钟会叛乱的最后一搏,不过是给蜀汉的葬礼添了朵血色花饰——这场未遂政变导致成都三日大掠,《华阳国志》记载“百姓相食,白骨蔽野”。

站在2025年回望蜀汉四十三年兴亡,最深刻的教训或许在于:当政治理想沦为机械的制度复制,当人才选拔困于地域与派系之争,再精妙的隆中对也终将败给现实的人性弱点。诸葛亮在《出师表》中强调的“亲贤臣,远小人”,最终成了蜀汉未能践行的政治悖论。

正如陈寿在《三国志》中的冷峻评述:“然亮才,于治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略。”蜀汉的存续,始终是个人才能与时代局限的角力。当我们在武侯祠的柏影下追思,在剑门关的绝壁上怀古,真正值得铭记的不仅是那些金戈铁马的传奇,更是乱世中普通人求存的坚韧——那些在都江堰畔耕种、在锦江边织造的蜀中百姓,用无声的劳作书写了另一种不朽。

感谢收听《历史的混响》,我是夕洋洋。当夕阳再次染红白帝城的江面,当武担山的石阶依然印着章武元年的足迹,愿我们记住的不仅是221年那个改变历史的初夏,更是所有在时代洪流中坚守信念的普通人。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论