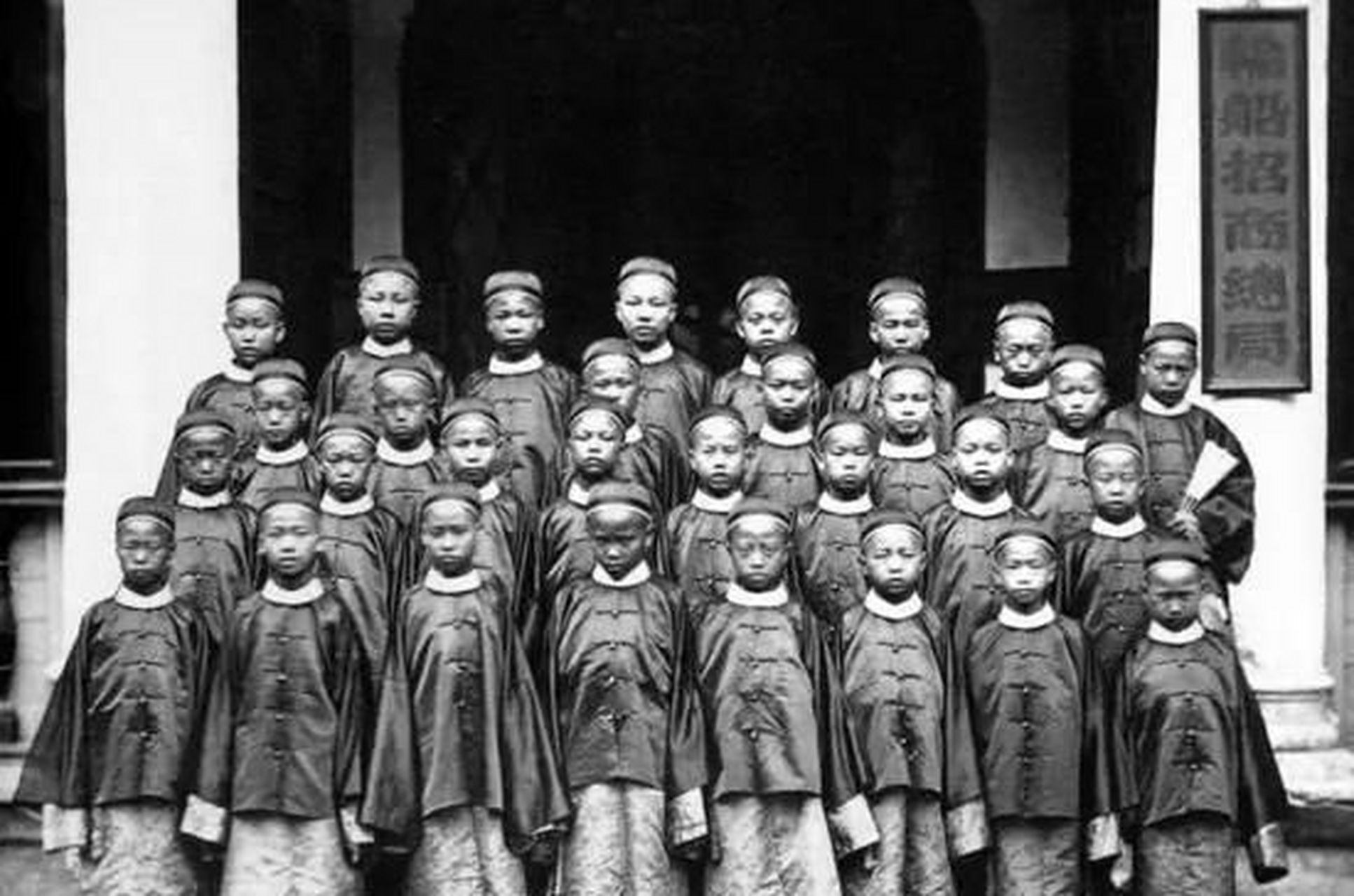

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月11日。153年前的今天,1872年8月11日清晨,上海黄浦江畔的码头格外热闹。一艘挂着美国国旗的轮船鸣响汽笛,甲板上站着120名身着统一短褂、脑后拖着辫子的少年。他们中最小的10岁,最大的15岁,眼神里既有对未知的好奇,也有离家的不安。这是中国历史上首次由官方组织的留学生队伍——清政府选派的“留美幼童”即将远渡重洋,前往大洋彼岸的美国求学。今天,我们就来聊聊这群“开眼看世界”的孩子,以及他们背后那个变革与守旧交织的晚清时代。

要理解这场“幼童出洋”的由来,得先把时间拨回19世纪中叶。1840年鸦片战争后,清朝的“天朝上国”梦被列强的坚船利炮击得粉碎。1860年第二次鸦片战争结束,英法联军火烧圆明园,清政府被迫签订《北京条约》,割地赔款、主权沦丧。一部分官员终于意识到:再不学习西方的先进技术,大清恐怕连“天朝”的架子都保不住了。

这时候,一个关键人物出现了——容闳。这位出生于广东香山的农家子弟,1847年跟着美国传教士布朗赴美留学,成为近代中国第一个毕业于耶鲁大学的学生。他在《西学东渐记》里写道:“予意他日中国多一通晓西学之人,即多一强盛之望。”回国后,容闳一直致力于推动中国派遣留学生。他说服了曾国藩、李鸿章等洋务派大臣,终于在1870年得到清廷批准:选派幼童赴美留学,学习“军政、船政、步算、制造诸学”,计划15年后学成归国,“使西人擅长之技,中国皆能谙悉”。

但要把“留洋”从设想变成现实,困难远超想象。首先是观念关。在当时的士大夫看来,“读书只为科举”“出洋即为不忠”,普通百姓更觉得“把自家孩子送到蛮夷之地,是断了祖宗香火”。容闳回忆,他最初在广东招募幼童时,家长们一听要送孩子去“红毛番”(对西方人的蔑称)的国家,纷纷摇头:“宁可让孩子在家种地,也不当异教徒!”最后,他只能跑到当时与海外贸易频繁的广东香山、福建福州等地,找那些因生计所迫外出打工的家庭,耐心劝说:“孩子去美国学技术,回来能挣大钱,还能光宗耀祖。”

其次是选拔标准。清政府规定,幼童必须满足三个条件:年龄10-15岁(太小不记事,太大难适应);身体健康(长途航行和异国生活需要体力);“文理通顺”(至少能读写简单的中文,避免忘本)。最终选出的120名幼童,大多来自广东(84人)、福建(30人)和浙江(6人),其中香山县就有39人——这里靠近澳门,是最早接触西方文化的地区之一。

出发前的准备更像一场“跨文化集训”。幼童们在上海的“出洋肄业局”集中学习三个月:每天上午学英语、算术,下午练队列、学礼仪(比如怎么用刀叉吃饭、怎么脱帽鞠躬)。老师是容闳从美国请来的翻译,反复强调:“到了美国,要尊重当地法律,但不能忘记自己是中国人。”家长们则忙着给孩子准备行李:换洗衣物、家乡的泥土(据说能治水土不服)、母亲缝的平安符,还有些孩子偷偷塞了本《三字经》。

1872年8月11日那天,黄浦江上飘着薄雾。轮船鸣了三声长笛,幼童们排着整齐的队伍登船。史料记载,有个叫詹天佑的12岁男孩,紧紧攥着父亲的衣角不肯松手。他父亲詹作屏是广东南海的茶商,含着泪说:“阿通(詹天佑乳名),你去美国学铁路,将来咱们国家也能有自己的火车,不用再受外国人欺负。”詹天佑咬着牙点头,把父亲的话记在了心里。

轮船驶出吴淞口时,幼童们挤在甲板上回望岸边。有人哭出了声,有人望着陌生的大海发呆。随行的中文教师陈兰彬在日记里写道:“诸生皆有恋恋不舍之色,亦有强作欢笑者。”但没人知道,这次离别不仅是与家人的分开,更是一场改变中国近代史的旅程的开始。

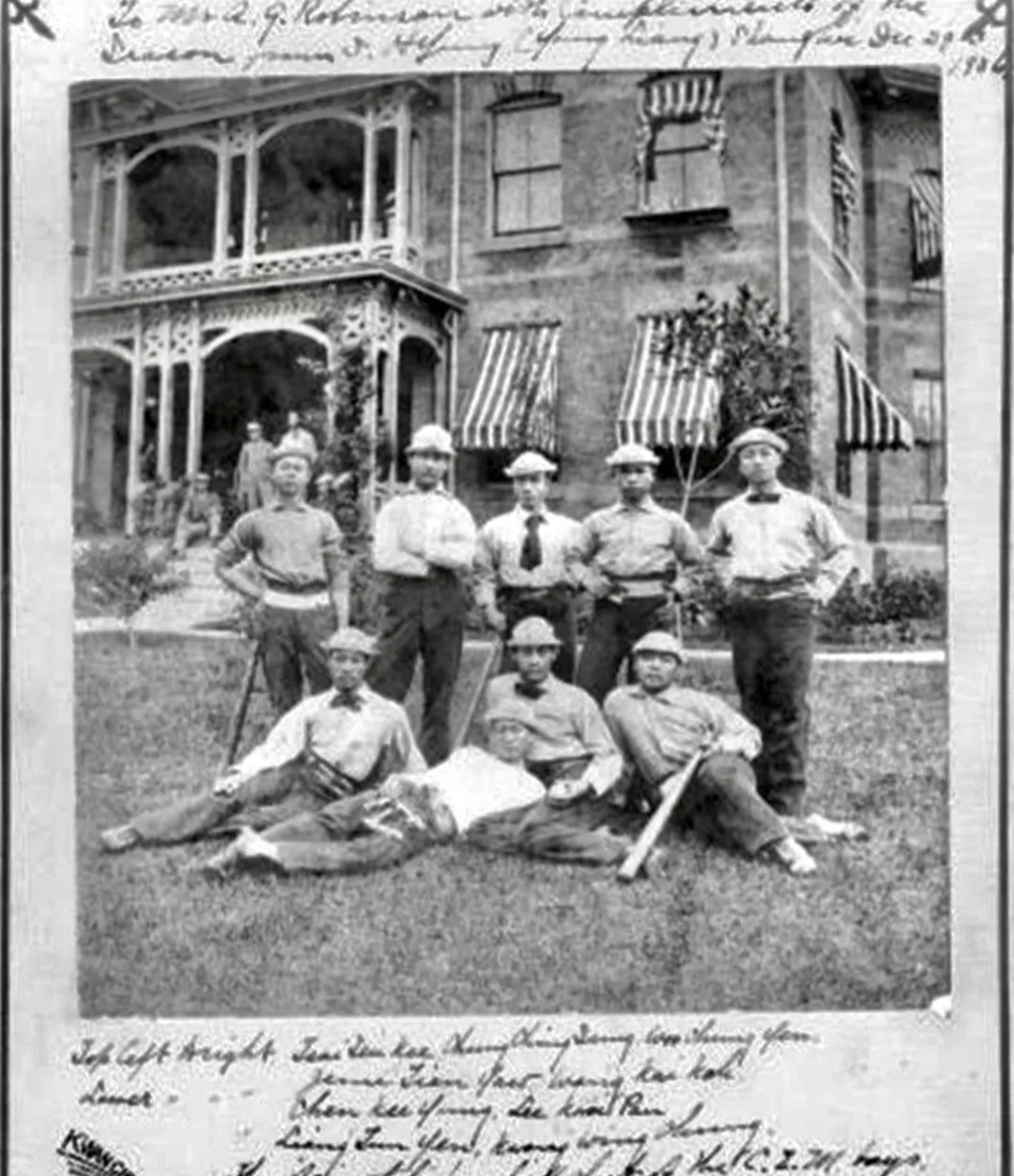

幼童们在美国的生活,比想象中更艰难。他们被分配到美国东北部的新英格兰地区,寄宿在当地家庭里。很多家庭是医生、教师或牧师,对中国文化充满好奇,却也对这些“留着长辫子、穿着短褂”的孩子感到新奇。12岁的梁敦彦被分到康涅狄格州一位牧师家,女主人教他做苹果派,他却总惦记着家乡的咸鱼;14岁的蔡绍基因为不肯剪辫子,被同学嘲笑“小尾巴”,躲在厕所里哭了半夜。

语言是最大的障碍。虽然出发前学了三个月英语,但真正上课时,幼童们还是像听天书。数学课上的“加减乘除”、物理课上的“杠杆原理”,都需要从头学起。但他们格外刻苦——每天天不亮就起床背单词,晚上熄灯后打着手电筒抄笔记。1873年,首批幼童中的黄开甲在给家人的信里写:“我们每天学8小时英文,2小时算术,还要跟先生读《圣经》。虽然累,但我能看懂街头的广告牌了!”

文化冲突则更隐蔽。清政府要求幼童“保留中国衣冠”,但美国孩子嘲笑他们的辫子是“猪尾巴”,甚至偷偷剪他们的辫子取乐。有些幼童偷偷换上西装,被监管老师发现后挨了板子;还有个孩子因为吃了太多奶酪闹肚子,偷偷写信回家:“美国的牛奶比中药还难喝。”但这些委屈没有击垮他们——当看到火车在铁轨上飞驰、电报机瞬间传递消息时,他们的眼睛亮了:“原来世界上还有这样的学问!”

1876年,费城举办世界博览会。清政府组织幼童参观,他们在“中国馆”里看到了自己国家的丝绸、瓷器,却被隔壁“美国馆”的蒸汽机和电话机惊得说不出话。14岁的唐绍仪站在电话机前,听工作人员说“这东西能把声音传到千里之外”,立刻在笔记本上写下:“此物若能传入中国,可解千里传音之苦!”后来他成为民国首任内阁总理,主持修建了中国第一条自主设计的铁路。

然而,留学的顺利超出了清政府的预期,却也埋下了矛盾的种子。幼童们的变化让保守派官员坐立不安:他们剪了辫子(尽管后来又被迫留起)、改穿西装、甚至加入了基督教青年会。1876年,翰林院编修何金寿上奏弹劾留美幼童:“此等学生,若令其久居美国,必致全失其爱国之心,他日纵能学成,亦不能为中国用。”更有官员指责容闳“用夷变夏”,要求立刻召回所有幼童。

1881年6月8日,一道圣旨从北京传到美国:“着将出洋学生一律调回。”此时,120名幼童中已有50多人考入哈佛、耶鲁、麻省理工等名校,10多人进入美国海军学院、西点军校学习。他们中的很多人刚刚适应大学生活,有的甚至已经拿到了大学录取通知书。

回国那天,纽约港的码头上,幼童们穿着西式礼服,却默默地把美国同学送的钢笔、怀表塞进行李箱。詹天佑后来回忆:“我们站在甲板上,望着渐渐远去的自由女神像,有人哭,有人把帽子扔进了海里。”

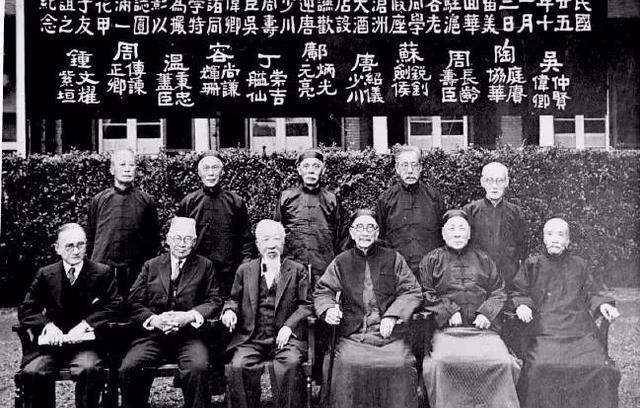

这些被提前召回的“留美幼童”,最终没有成为清政府期望的“技术官僚”,却在近代中国的各个领域掀起了波澜:詹天佑主持修建了京张铁路,打破了“中国人不能修铁路”的断言;唐绍仪担任民国总理,推动南北议和;蔡廷干成为海军将领,参与辛亥革命;吴仰曾成了矿冶专家,主持开发了中国第一个现代化煤矿;还有更多人成为教师、医生、工程师,在教育、医疗、工业领域播撒新思想的种子。

1872年8月11日的那艘轮船,载着120个少年的梦想驶向大洋彼岸,也载着晚清王朝最后的自救希望。他们或许没想到,自己的一次远行,会成为中国近代留学史的开端——此后,1877年的福建船政学堂留欧生、1906年的“庚款留学生”、1912年的清华留美预备学校……一代又一代中国人走出国门,用知识和视野改写着国家的命运。

历史总有许多遗憾:幼童们的留学计划因保守派的阻挠戛然而止,他们的才华未能完全施展;但历史也有许多温暖:这些孩子始终记得自己是“中国人”,无论是在美国的课堂上,还是在归国后的岗位上,都用所学所知为祖国尽力。正如容闳在《西学东渐记》中写的:“予虽不敏,然既受此使命,必当竭力为之,使中国日趋于文明富强之域。”

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1872年8月11日的那声汽笛,不仅送走了一群少年,更开启了中国向世界学习的新篇章。那些跨越重洋的身影,或许早已消失在历史的长河里,但他们留下的“开放、学习、图强”的精神,至今仍在回响。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论