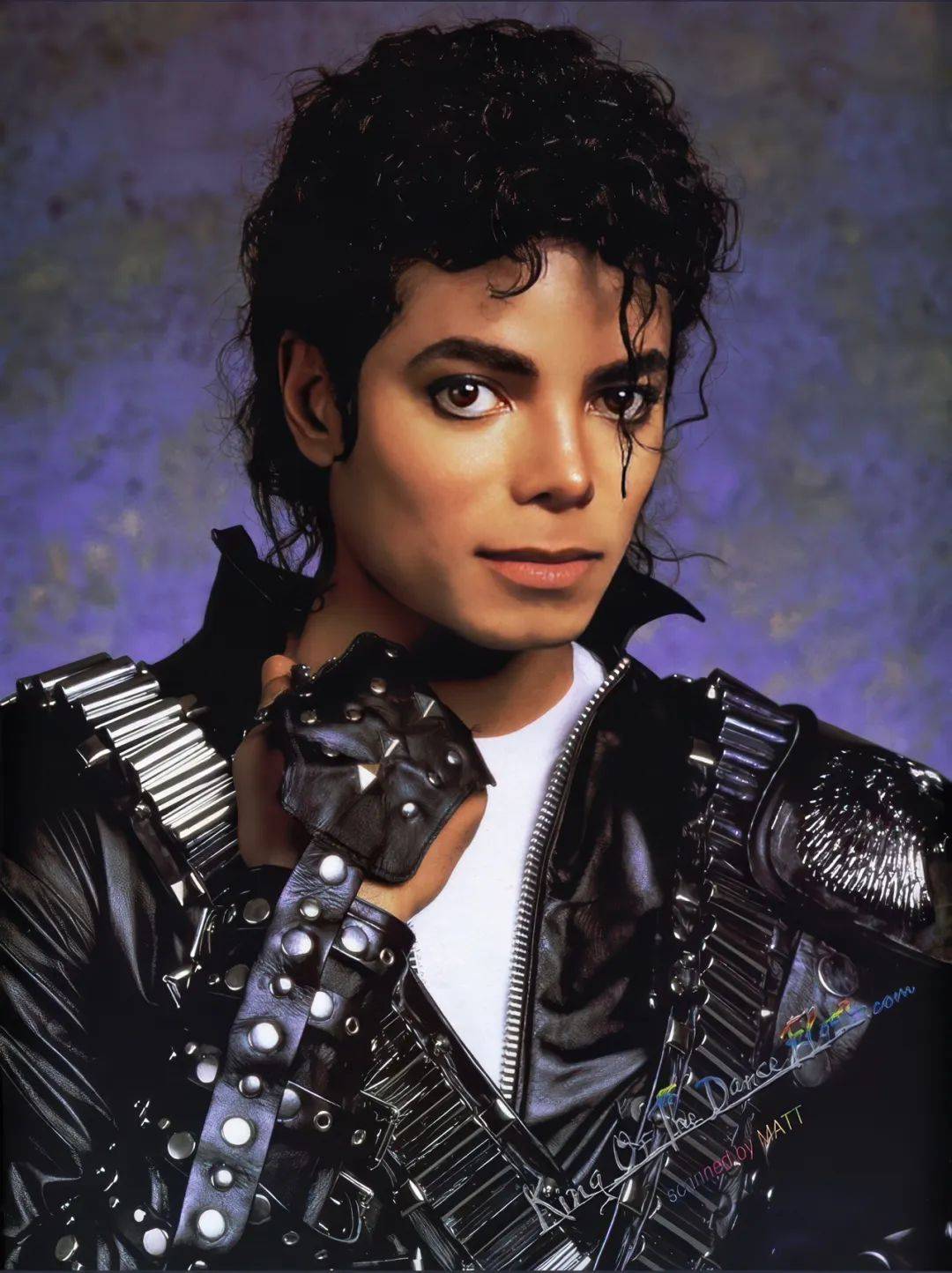

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月28日。67年前的明天,1958年8月29日,美国印第安纳州加里市的一户普通黑人家庭里,一声清亮的婴儿啼哭划破了夏日的宁静。没有人能想到,这个名叫迈克尔·约瑟夫·杰克逊的男孩,会在未来用音乐、舞蹈和慈善,成为跨越时代的“流行音乐之王”,更成为全球最具影响力的慈善家之一。

要理解迈克尔·杰克逊的传奇,得先把时间拨回1958年的夏天。那时的加里市,是印第安纳州一个以钢铁工业为主的工业小镇,人口约18万,其中黑人占30%。杰克逊一家住在市郊的“光明大道”社区,那是一排红砖砌成的两层小楼,院子里的梧桐树刚抽出嫩芽,墙根下种着母亲凯瑟琳最爱的蜀葵花。

迈克尔的父亲约瑟夫·杰克逊是个退伍军人,曾在海军陆战队服役四年,退役后在当地一家钢铁厂当焊工。他身材高大,手掌粗糙,但手指却异常灵活——年轻时组过乐队,在酒吧唱节奏布鲁斯,吉他弹得极好。母亲凯瑟琳·杰克逊是教堂唱诗班的领唱,嗓音清澈如溪流,擅长福音歌曲,每到周日,她总带着孩子们去教堂,教他们唱《奇异恩典》《主啊,我愿像你》。

这对夫妻共育有9个孩子,迈克尔是最小的那个。大哥杰梅因比他大7岁零8个月,二哥提托、三哥杰基、四哥马龙、五哥兰迪,每个哥哥姐姐都带着音乐天赋:杰梅因12岁就能弹一手好钢琴,提托的架子鼓敲得震天响,杰基的贝斯线流畅得像河水,马龙的萨克斯风能吹出让人心醉的旋律。

迈克尔的童年,几乎是在音乐声中度过的。每天晚饭后,家里的小客厅就成了“排练室”:父亲约瑟夫坐在钢琴前弹和弦,杰梅因跟着哼唱灵魂乐,提托的鼓点敲得桌子上的水杯直晃,杰基的贝斯填补着节奏的空隙,马龙吹着萨克斯风,兰迪和小弟迈克尔则站在中间,跟着大家的旋律哼唱。邻居们常说:“杰克逊家的窗户永远敞着,里面的歌声能飘半条街。那孩子(迈克尔)的声音最亮,像小鸟儿叫。”

5岁那年,迈克尔第一次登台。那是1963年的夏天,加里市的“夏日嘉年华”露天剧场。父亲约瑟夫提前半个月就开始准备:他翻出压箱底的旧西装,用浆糊把领结抹得笔挺,又给迈克尔买了一双擦得锃亮的皮鞋。演出当天,迈克尔穿着不合身的西装,站在舞台中央,盯着台下黑压压的人群,紧张得手心全是汗。父亲蹲在他身边,轻声说:“别怕,儿子,你就当下面坐的是咱家后院的桃树。”

聚光灯亮起的瞬间,迈克尔的喉咙发紧,但他开口唱了——是父亲教他的《Climb Every Mountain》(《攀越群山》)。“When you look up in the sky and see a bird flyin’ high…”(当你抬头望天空,看见鸟儿高高飞翔……)他的声音清亮得像玻璃弹珠,带着孩子特有的稚气,却穿透了夏日的蝉鸣。观众席先是安静,接着爆发出掌声:有人吹口哨,有人站起来欢呼,连坐在最后一排的市长都站了起来。演出结束后,一位当地电台的记者拦住约瑟夫:“这孩子有天赋,该送他去学专业声乐。他不是在唱歌,是在讲故事。”

这次演出成了迈克尔人生的转折点。1964年春天,父亲约瑟夫正式组建“杰克逊五兄弟”乐队(The Jackson 5),成员包括杰梅因、提托、杰基、马龙和迈克尔。他们开始在印第安纳州的酒吧、教堂和社区中心演出,每场报酬只有20美元,演出场地有时是啤酒馆的角落,有时是学校的礼堂,音响设备简陋到只能用扩音喇叭。但迈克尔从不抱怨,他后来回忆:“我喜欢站在舞台上的感觉,观众的掌声比任何玩具都让我开心。哪怕只有一个人鼓掌,我都觉得自己的歌声有意义。”

1968年,10岁的迈克尔迎来了人生第一个重要机遇。摩城唱片(Motown Records)的星探罗纳德·怀特在看完“杰克逊五兄弟”的演出后,连夜给公司老板贝里·戈迪打电话:“我找到了未来的巨星!那孩子的声音能穿透灵魂,他的舞台表现力像成年歌手。”

摩城唱片是当时美国最大的黑人唱片公司,旗下有史蒂夫·汪达、马文·盖伊等巨星。签入摩城后,杰克逊一家搬到了底特律,住进了公司安排的公寓——那是位于市中心的一栋褐色砖楼,楼下有24小时便利店,楼上有练习室。1968年12月,迈克尔的首张个人单曲《Got to Be There》(《必须在那里》)发行,这首歌由摩城的金牌制作人诺曼·惠特菲尔德操刀,融合了灵魂乐和流行元素。

单曲发行当天,迈克尔穿着母亲亲手缝的蓝色衬衫,坐在收音机前等待。当主持人说“接下来是来自底特律的新星迈克尔·杰克逊的《Got to Be There》”时,他的手心全是汗。前奏响起,他的声音透过收音机传出来:“I’ve got to be there, where you are…”(我必须在那里,你所在的地方……)这首歌最终登上了公告牌R&B排行榜第4名,流行榜第5名——一个10岁孩子的歌声,就这样闯入了主流音乐圈。

1971年,13岁的迈克尔推出首张个人专辑《Michael Jackson》(《迈克尔·杰克逊》)。这张专辑由昆西·琼斯担任制作人,昆西后来回忆:“迈克尔的声音像水晶一样清澈,他能把最简单的旋律唱出灵魂。我让他试唱《I Want You Back》(《我要你回来》),他第一次唱就哭了——不是因为难过,是因为太投入。”

专辑发行后,销量像滚雪球一样增长:首周卖出50万张,三个月后突破200万张,最终全球销量超过400万张。《I Want You Back》《ABC》(《ABC》)《The Love You Save》(《你拯救的爱》)等单曲连续12周占据公告牌榜首,迈克尔也因此成为首位获得格莱美“最佳新人奖”的黑人歌手。

但真正让迈克尔成为“流行音乐之王”的,是1979年发行的专辑《Off the Wall》(《墙外》)。这张专辑的诞生源于一次偶然:昆西·琼斯在洛杉矶的录音室听到迈克尔哼唱一段旋律,当场拍板:“这就是未来的声音!”为了制作这张专辑,昆西带着迈克尔飞到纽约、伦敦、东京,与电子音乐大师乔治·莫顿、放克传奇詹姆斯·布朗合作,融合了迪斯科、放克、电子甚至古典音乐元素。

专辑中的《Don’t Stop ’Til You Get Enough》(《尽情摇摆》)原本是迈克尔在浴室里哼唱的一段即兴旋律,昆西听到后连夜修改歌词;《Rock with You》(《与你共舞》)的编曲中加入了非洲鼓点,致敬迈克尔的非洲血统;《She’s Out of My Life》(《她离我而去》)则是迈克尔根据自己的初恋经历创作的,录音时他哭到停不下来,昆西只好让他停下来,说:“迈克尔,你要让听众感受到你的痛苦,但不要被痛苦淹没。”

《Off the Wall》全球销量超过2000万张,至今仍是吉尼斯世界纪录中“最畅销的R&B专辑”。迈克尔本人则获得了3项格莱美奖,其中包括“最佳R&B男歌手”。媒体开始称他为“流行音乐之王”(King of Pop)——这个称号,他保持了整整30年。

1982年11月30日,迈克尔推出了改变流行音乐史的专辑《Thriller》(《颤栗》)。这张专辑的诞生源于一次危机:摩城唱片的高层认为迈克尔“已经过了巅峰期”,要求他转型唱更“成熟”的音乐。但迈克尔坚持:“我要做一张能让所有人跳舞、流泪、尖叫的专辑。”

制作《Thriller》的过程堪称“疯狂”:迈克尔每天工作16小时,从早上8点到凌晨1点,反复打磨每一句歌词、每一个音符;昆西·琼斯找来了摇滚巨星艾迪·范·海伦(Eddie Van Halen)演奏吉他solo,找来了爵士钢琴大师赫比·汉考克(Herbie Hancock)录制键盘部分;为了让《Thriller》的音乐短片更具冲击力,迈克尔邀请了恐怖电影导演约翰·兰迪斯(John Landis),设计了僵尸、吸血鬼、科学怪人等角色,拍摄了14分钟的音乐短片——这在当时是史无前例的长度。

1983年12月,《Thriller》正式发行。首周销量突破100万张,三个月后全球销量突破3000万张,最终达到7000万张——至今仍是吉尼斯世界纪录中“最畅销的专辑”。专辑中的《Billie Jean》(《比莉·简》)《Beat It》(《击败它》)《Thriller》(《颤栗》)等10首单曲全部进入公告牌前十,其中《Billie Jean》的“月球漫步”舞蹈成为全球模仿的潮流,《Beat It》的吉他solo被吉他手们奉为经典,《Thriller》的音乐短片被美国国会图书馆列入“国家电影登记册”。

1985年1月28日,非洲萨赫勒地区遭遇严重饥荒,超过3000万人面临饿死的危险。迈克尔在电视上看到新闻:一个瘦骨嶙峋的孩子抱着空碗,跪在地上哭着喊“妈妈”;一位母亲用最后一点玉米面熬汤,分给五个孩子。他连夜打电话给经纪人:“我要做点什么。”

在迈克尔的号召下,45位流行歌手(包括史蒂夫·汪达、辛迪·劳帕、莱昂纳尔·里奇)齐聚洛杉矶的录音室,录制了单曲《We Are the World》(《我们是世界》)。录制当天,迈克尔穿着简单的T恤和牛仔裤,坐在钢琴前,弹着和弦说:“我们不是明星,我们是传递爱的人数。”这首歌最终筹集了超过6000万美元的善款,用于购买粮食、药品和饮用水,拯救了无数生命。

1992年,迈克尔成立了“治愈世界基金会”(Heal the World Foundation),专注于儿童医疗、教育和环保。基金会的第一笔捐款是100万美元,用于洛杉矶儿童医院购买儿童专用呼吸机;第二笔捐款是50万美元,用于非洲肯尼亚的孤儿院建设;第三笔捐款是200万美元,用于印度尼西亚地震后的儿童救援。

1995年,迈克尔在联合国总部被任命为“联合国儿童基金会亲善大使”。他在就职演讲中说:“儿童是我们的未来,他们的权利应该被尊重。我要用我的声音,为那些无法发声的孩子说话。”此后,他每年都会从巡演收入中拿出10%捐给基金会。

1999年,迈克尔访问南非约翰内斯堡的孤儿院。他跪在地上,亲吻一个艾滋病患儿的脸颊,说:“你是我的孩子,我会永远爱你。”2001年,他访问印度孟买的贫民窟,拉着孩子们的手一起唱歌,分发学习用品,说:“教育是你们的翅膀,我要帮你们飞出贫民窟。”2003年,他访问伊拉克,看望战争中的儿童,说:“战争偷走了你们的童年,但偷不走你们的梦想。”

2000年,迈克尔的慈善事业迎来高光时刻。他为“治愈世界基金会”举办了“千年慈善演唱会”(Millennium Concert),在全球100多个国家同步直播,吸引了超过25亿观众。演唱会的收入全部用于资助全球儿童疫苗接种计划——据联合国统计,这场演唱会帮助了超过5000万儿童接种疫苗,减少了数百万例儿童死亡。

迈克尔·杰克逊的一生,充满了争议与荣耀。他因“月球漫步”舞蹈被模仿,因《Thriller》的音乐短片被研究,因慈善事业被铭记。但很少有人知道,他也是一个普通人:他会因为舞台紧张而失眠,会因为媒体误解而难过,会在巡演间隙给母亲打电话倾诉;他会在录音室里反复打磨一句歌词,会在慈善医院里陪孩子玩拼图,会在生日当天给粉丝写亲笔信。

2009年6月25日,迈克尔因私人医生注射过量异丙酚导致心脏骤停,在洛杉矶的家中去世,年仅50岁。他的葬礼吸引了全球超过30万人参加,粉丝们举着“谢谢你,迈克尔”的标语,在街头哭泣;联合国秘书长潘基文发表声明:“迈克尔·杰克逊不仅是音乐的传奇,更是人类良知的代表。”

站在2025年的今天回望1958年8月29日,我们看到的不仅是一个婴儿的诞生,更是一个传奇的起点。迈克尔·杰克逊用音乐打破了种族的界限,用舞蹈定义了流行文化的美学,用慈善诠释了“超级巨星”的责任。他的“颤栗”专辑至今仍在播放,他的“月球漫步”依然被模仿,他的慈善精神仍在激励着无数人。

正如他在《Man in the Mirror》(《镜中人》)中唱的:“如果你想让世界变得更好,先从改变自己开始。”迈克尔·杰克逊用一生证明:真正的“流行之王”,不是站在舞台中央的人,而是用音乐和善意照亮他人的人。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1958年8月29日的加里市,那个在客厅里唱歌的小男孩,最终用歌声与慈善,成为了跨越时代的传奇。愿我们永远记得,音乐的力量可以治愈心灵,善意的光芒可以温暖世界。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论