晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年6月19日,明天,也就是6月20日,在1983年的那一天,香港一座城市孕育了一个音乐的火种。这个火种最初可能并不耀眼,却最终成为照亮无数人心灵的光芒,甚至跨越了时间与地域,影响至今。这就是香港殿堂级乐队Beyond的成立。在很多人心中,Beyond不仅仅是一个乐队,更代表着一种精神,一种关于理想、坚持与音乐力量的象征。今天,我们就回到1983年6月20日的那天,以及随后的岁月里,一起探寻Beyond乐队最初的故事,看看几个热爱音乐的年轻人是如何走到一起,并最终在华语流行乐坛留下不可磨灭印记的。

在讲述那个具体的成立日期之前,我们有必要了解一下当时的背景。20世纪80年代初的香港,正处在经济高速发展期,同时也是流行文化,尤其是流行音乐方兴未艾的黄金年代。电视普及率很高,电视主题曲非常受欢迎,偶像文化也在崛起。欧美摇滚、日本流行乐风靡全球,也对香港乐坛产生了巨大冲击。那时主流乐坛的风格相对比较固定,主要以改编外文歌曲、电视剧主题曲和抒情慢歌为主,包装精致的偶像歌手是市场的主流。在这种环境下,一个以原创摇滚乐为核心、带着强烈自我表达意愿的乐队要诞生,并非易事。玩乐队,特别是玩摇滚乐队,在当时常常与“地下”、“非主流”、“玩票”等词汇联系在一起,既缺乏系统的商业支持,也不太被主流媒体和大众市场所看好和接受。

故事的核心人物,是乐队的灵魂——黄家驹。1962年6月10日出生于香港的黄家驹,在音乐道路上并非一帆风顺。少年时期,他像许多普通青年一样,尝试过不同的工作和生活方向。他曾做过办公室助理、推销员、电视台的布景助理等等。音乐并非他最初唯一的出路。然而,一次偶然的经历改变了他。17岁那一年,他在邻居搬家留下的垃圾堆里发现了一把破旧的木吉他。就是这把破旧的吉他,开启了他与音乐的不解之缘。音乐的魅力迅速捕获了他。家驹开始利用业余时间拼命练习吉他,沉浸在音乐的世界里。他对音乐有着异乎寻常的热情和专注力,常常一练就是好几个小时甚至通宵。正是这种对音乐的纯粹热爱和近乎偏执的练习,让他迅速掌握了吉他技巧。

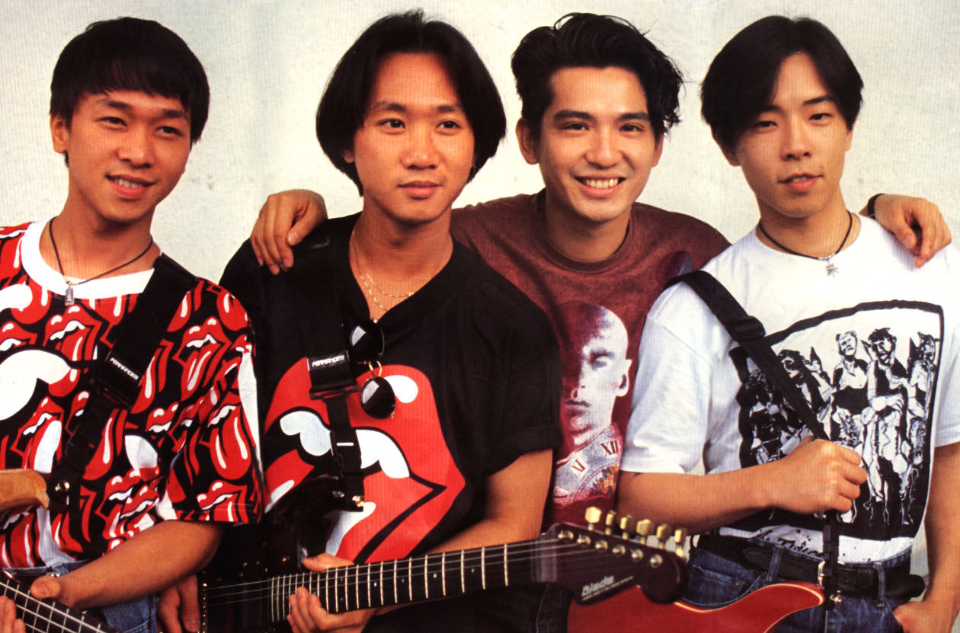

在寻找音乐同好的过程中,黄家驹认识了低他一个年级的弟弟黄家强。家强起初学习的是贝斯。音乐是兄弟间重要的纽带。他们一起学习,一起交流音乐心得。大约在1983年初,对音乐有着共同理想的家驹和家强,与几位朋友,包括后来短时间担任主音吉他手的邓炜谦(又名William Tang或邬林),以及鼓手李荣潮初步凑在一起玩音乐。他们有着共同的渴望,就是成立一支真正属于自己的乐队,玩自己想玩的音乐,表达自己的想法,而不仅仅是模仿或翻唱。这个萌芽中的组合需要一个名字。据说有一次他们去参加某个小型乐队比赛,需要报名一个乐队名。大家觉得当时香港乐队的名字都很西方化,或者不知所云。他们希望找到一个简洁有力、又能代表他们音乐追求的名称。后来,邓炜谦提出了“Beyond”这个名字。这个词本身的含义是“超越”、“在另一边”。它寓意着打破常规,超越当下流行的局限,向着更高更远的音乐理想进发。这个名字瞬间击中了大家,一致通过。乐队最初的构架就这样初步形成了。但要到1983年6月20日这一天,才算真正成立并稳定下来。

为什么是1983年6月20日呢?这标志着一个更稳定成员组合的确立。就在这一天,经过介绍,热爱打鼓的叶世荣加入了进来,取代了最初的鼓手李荣潮。叶世荣,1963年8月19日出生,当时还在香港博允英文书院读书。他同样对音乐充满热情,尤其钟情于打鼓。他的加入,使得Beyond的节奏部分更加稳固。与此同时,主音吉他手由邓炜谦担任。核心成员就此敲定:黄家驹担任节奏吉他手、主唱(早期也会唱和声)以及主要创作者,邓炜谦担任主音吉他手,黄家强担任贝斯手,叶世荣担任鼓手。这一天,可以被视作Beyond乐队正式成立的日子,是“Beyond”这个名字下,一个拥有稳定基本成员结构的音乐团体开始运转的起点。

成立初期的Beyond,严格来说是一个地下乐队。他们没有唱片公司合约,没有经纪人包装,没有丰厚的演出收入,甚至没有一个固定的排练场所。他们的舞台,常常是一些学校礼堂、社区中心的小型表演比赛,或者是一些不那么商业化的酒吧、俱乐部。他们的设备也非常简陋。贝斯手黄家强在接受采访时曾回忆说,最开始使用的是一把非常廉价的贝斯,拾音器不太好,弹起来还会发出奇怪的杂音。鼓手叶世荣的鼓具也远算不上专业。黄家驹那时经常在琴行工作兼职,一方面可以接触乐器,另一方面也能获得一些微薄的收入来支撑音乐梦想。尽管如此,条件的艰苦丝毫不能熄灭他们对音乐的热情。

他们在狭小的排练室——通常是租金低廉的工业大厦房间或者某个成员家中的角落——里挥汗如雨地排练。排练室的隔音效果通常很差,为了不影响邻居(也怕被投诉),他们有时不得不用棉被盖住鼓和大音箱。他们排练的作品,多数是黄家驹创作的。家驹对音乐有着极其广泛和深入的涉猎。他对英国的摇滚、重金属音乐非常感兴趣,例如齐柏林飞船、深紫乐队等,同时也热爱大卫鲍威这些富有艺术性的音乐人。日本的流行摇滚,如南方之星等,也对他有启发。他甚至对富有哲思或民族元素的音乐素材也保持开放态度。这使得Beyond早期的作品,就已经流露出一些不同于当时主流港乐的影子——更重的吉他音色、更复杂的节奏变化、更具空间感的编曲思路,当然还有家驹独特嗓音所传达出的那种带有力量感、略带沙哑却又充满真诚的演唱。

这些特点在他们早期的一些作品中已经有所体现。虽然当时还没有正式出版专辑的机会,但他们会将自己的原创作品录制成样带,也会在一些地下音乐聚会或比赛中演唱。作品如《脑部侵袭》(旋律强烈,歌词表达对思维僵化的批判)、《大厦》(描绘都市人的生活状态,音乐实验性强)等,都充满了探索精神和不妥协的能量。这些作品并不甜美悦耳,却充满了青年人试图突破、渴望表达的生命力。家驹早期的词作也开始展现出他对社会、人生的观察和思考。这对于一个初出茅庐的年轻乐队来说,已经十分难得。

乐队成立后不久,成员经历了一些变动。最初的两位吉他手邓炜谦和后来的王欧文先后因为各自的音乐理念分歧或者其他个人发展原因离开了乐队。他们的离开对乐队无疑是一种考验。为了填补吉他手的空缺,乐队迎来了新的成员。首先是陈时安加入担任主音吉他手。陈时安的技术相当不错,对乐队在吉他演奏层面的提升有帮助。但合作时间也不算长。紧接着,1985年,乐队又迎来了另一位关键人物——黄贯中。

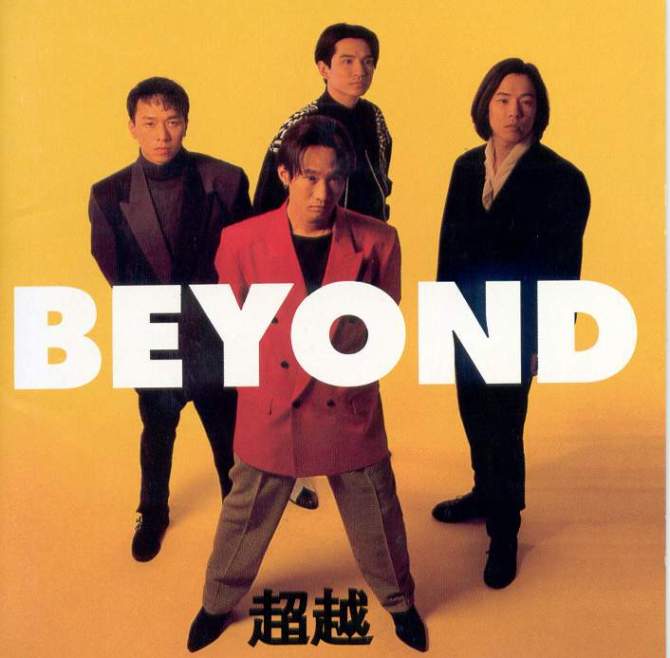

黄贯中,1964年3月31日出生,有着深厚的美术功底,毕业于香港理工大学设计系。他最初并非以吉他手身份加入,而是为Beyond设计演出的海报。因为和乐队成员有着深入的接触和相似的音乐审美,以及对绘画艺术的造诣,他和乐队十分投契。当乐队再次需要吉他手时,黄贯中拿起了吉他,凭借他敏锐的乐感、稳定的演奏,以及充满个性的创作能力,迅速融入了Beyond。最终形成了广为人知的四人经典阵容:主唱、节奏吉他手及主要创作者黄家驹;主音吉他手及重要创作成员黄贯中;贝斯手黄家强;鼓手叶世荣。这个阵容在音乐上相互激发、相互成就,成为Beyond发展壮大的核心动力,也被歌迷们深情地称为“四子时代”。这段成员磨合的时期,其实正好也反映出他们寻找音乐方向和团队定位的过程。

虽然有了相对稳定的阵容,Beyond在80年代中前期的道路依然充满荆棘。地下乐队的标签难以撕去。他们对音乐有坚持,坚持做原创的、有自己风格的摇滚乐。然而,这样的音乐在当时商业化气息浓厚的香港主流乐坛显得格格不入,被认为“吵”、“另类”、“不够商业”。为了能让乐队的音乐有更多被听到的机会,让团队能生存下去,他们选择了一条艰辛的路:自资办演唱会。

1985年7月,乐队做出了一个在当时看来极为大胆的决定——自资租用当时条件尚可的香港坚道明爱社区中心礼堂,举办他们的第一场正式演唱会“Beyond超越”演唱会。没有大公司赞助,所有的费用,包括场地租金、器材租赁、舞台布置、宣传海报印制等等,都需要他们自己承担。成员们动用了个人的积蓄,甚至卖掉了一些心爱的设备才勉强凑够资金。场地和音响设备也无法与专业的红磡体育馆相比。但这场演唱会对他们意义非凡。它不仅是一个表演的机会,更是他们面对市场、面对观众的一次重要检验。他们精心排练,拿出了多首原创作品。他们亲自设计海报,亲自去街头张贴宣传,甚至骑着自行车去送票。

“BEYOND超越”演唱会最终上演了。虽然到场人数可能远不能与后来的盛况相比,但反响是积极的。他们的现场表演能量十足,原创作品质量得到了初步认可。更重要的是,这次自资演唱会让他们看到了自己音乐可能性的同时,也清楚地认识到现实的困难:投入巨大,回报微乎其微,在商业上几乎不可能持续。这次尝试虽然并未让他们立刻获得商业上的成功,却树立了乐队顽强、独立和勇于突破的形象,也磨练了他们的现场演出能力。这成了他们早期奋斗史中值得铭记的重要里程碑。

另一项重要的自筹举措,是他们尝试独立发行唱片。1986年,他们集资制作了第一张真正的“唱片”,不过是一张自资发行的卡式带专辑,名为《再见理想》。专辑中的所有歌曲全部是乐队原创。录制过程极其简陋,预算非常有限。录音棚条件差,录音效果比较粗糙原始,封面设计也极为简朴,甚至带有浓重的DIY感觉。当时只制作了大约一千盒卡带,主要通过他们在表演后现场销售、委托少量唱片店寄卖等方式传播。这张专辑的音乐风格在当时主流听众看来是相当硬朗和实验性的,旋律并非那么朗朗上口。但是,《再见理想》这张专辑以及它的标题本身,却道尽了Beyond早期的心境:在现实的压迫和理想的孤独之间挣扎,但那份对音乐的热爱和表达的渴望依然炽热。标题曲《再见理想》也成为了Beyond早期精神的最佳写照,歌词中对艰难处境的不甘和对理想的执着守望,在无数为坚持自我而挣扎的年轻人心中引起强烈共鸣,也成为了乐队早期乃至整个音乐生涯中一首极具象征意义的作品。

正是这份坚持,为他们迎来了转机。他们的音乐现场感染力和独特的创作风格渐渐引起了少数业内人士的关注。1986年,一家规模不算大但有艺术眼光的唱片公司——Kinn's Music Ltd(劲石娱乐制作有限公司,后来成为了宝丽金唱片的一部分)向他们伸出了橄榄枝。1987年初,他们终于推出了签约唱片公司后的第一张粤语专辑《亚拉伯跳舞女郎》。这张专辑一改《再见理想》的粗糙感,在音乐制作上显得精良和丰富了许多。专辑的概念性很强,融合了中东音乐元素,带有异域风情,充满了幻想色彩。这显示了乐队尝试融入世界音乐元素、进行更大胆艺术探索的追求。专辑同名主打歌《亚拉伯跳舞女郎》以及《无声的告别》、《孤单一吻》等歌曲在音乐性和表现力上都有显著的提升。虽然市场反响依然称不上大红大紫,但这次尝试拓宽了他们的音乐视野,也让他们在录音棚制作方面积累了宝贵的经验,为日后更成熟的代表作打下了基础。

真正让Beyond开始获得广泛主流注意的,是他们1988年发行的专辑《秘密警察》。这张专辑无论是音乐创作还是市场定位都更加成熟和平衡。其中,有两首歌爆红,彻底改变了Beyond的命运轨迹。一首是旋律优美流畅、歌词充满关怀情怀的《大地》。这首歌由黄贯中首次担纲主唱,曲风上既有摇滚的骨架,又融合了流畅的旋律和带有中国风韵的编曲,感染力极强,迅速登上了各大排行榜榜首。另一首就是黄家驹创作的《喜欢你》,以其真挚动人的情感表达和优美简洁的旋律,成为流传度极高的经典情歌。这两首歌的大热,使得Beyond的名字第一次真正意义上大面积地进入主流大众的视野。他们不再是“地下”或“非主流”的标签乐队,而是获得了商业与艺术双重认可的乐队新星。成功虽然来之不易,却也伴随着某种必然:正是多年在地下音乐圈的默默坚持和对于自身音乐理念的不懈打磨,才最终让他们的光芒得以闪耀。《秘密警察》专辑的巨大成功,宣告Beyond正式从边缘走向了聚光灯下的舞台中心。

空空如也

暂无小宇宙热门评论