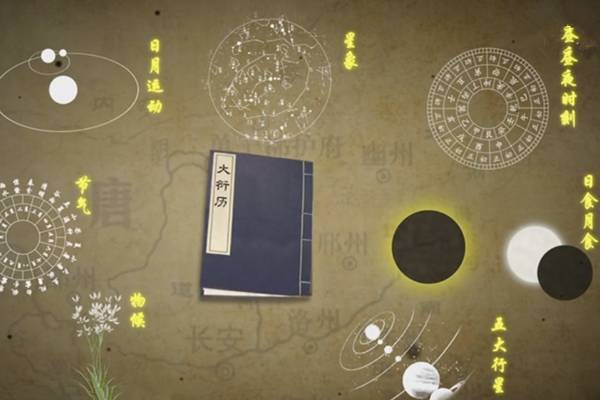

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年9月12日。一千二百九十七年前的明天,也就是公元728年秋末,长安城的朱雀大街上,一队宦官捧着黄绫包裹的文书,匆匆穿过西市的喧闹,往尚书省的方向去了。他们怀里揣着的,是大唐秘书省刚刚校订完成的《大衍历》刻本——这部由僧人天文学家僧一行主导编制的历法,即将在大唐的疆域内正式颁行,成为指导农桑、祭祀、商贸乃至朝章国典的“国家时间表”。

要讲《大衍历》,得先说说历法在古代中国有多重要。对今天的人们来说,看手机日历是再平常不过的事,但在古代,历法是“敬天授时”的国之重器。古人相信,“历者,天地之大纪,上帝所为”(《唐书·历志》),历法的精准与否,直接关系到农时是否合宜、祭祀是否得当、王朝是否顺应天命。一场不合时宜的霜冻,一次算错的播种期,都可能导致颗粒无收,甚至引发饥荒和社会动荡。

唐朝初年,使用的历法是《戊寅元历》,但随着时间推移,误差逐渐显现:春天该来的时候,太阳迟迟不到“雨水”节气;秋天该收的时候,月亮又总比预报的晚几天圆。到了唐高宗时期,误差已经大到“朔望乖爽,留逆进退”(《新唐书·历志》)——月初的月亮该出现在清晨,却在傍晚才升起;应该按时到来的日食,要么提前要么推后,搞得地方官和百姓人心惶惶。

到了唐玄宗开元年间(713-741年),大唐国力达到鼎盛,农业、手工业、商业空前繁荣,对历法的精度提出了更高要求。开元五年(717年),年仅21岁的僧人张遂(法名“一行”)从嵩山少林寺来到长安,经宰相张说推荐,入宫面见唐玄宗。这位后来被称为“算学第一”的僧人,此前已因精通天文历法名动天下——他曾步行丈量从滑县到蔚县的距离,验证古书中“千里差一寸”的说法是否准确;还设计过“覆矩”仪器,用来测量北极星的高度,测算地理纬度。

面对皇帝“修正历法”的请求,一行回答:“今欲创历,必先测日影,验气朔,此其本也。”(《旧唐书·一行传》)意思是,要编新历法,必须先通过实测太阳影子(日晷)确定冬至、夏至的时间,再观测月亮的盈亏周期(朔望),这是历法的根本。

为了编订新历,一行开始了中国历史上规模空前的天文测量。他从长安出发,带着团队南下杭州、南昌、广州,北至铁勒(今蒙古国境内),在全国13个地点设立了观测站。每到一处,他们便用“圭表”测量正午太阳的影子长度,记录昼夜长短的变化;用“漏刻”(古代计时器)精确记录日出日落的时间;还观测了木星、火星等行星的运行轨迹。

这些测量数据有多细致?比如在测量日影时,一行发现:在北纬34度的洛阳,冬至日正午的日影长度是“丈二尺七寸”(约4.1米),夏至日则是“五寸三分”(约1.7米);而在更北的滑县(北纬35度),冬至日影比洛阳长约“一寸”(约3.3厘米),夏至日影则短“一寸”。这些数据推翻了前人“南北千里,影差一寸”的粗略结论,得出“每度相差约3.5厘米”的精确结论——这其实就是世界上最早的“子午线一度弧长”测量,比阿拉伯天文学家阿尔·花剌子密的类似测量早了近90年。

除了实地测量,一行还参考了前代所有历法的成果。他仔细研究了汉代《太初历》、唐代《麟德历》的优缺点,发现《麟德历》虽然计算简便,但在计算“日月合朔”(月亮和太阳同时出现在天空同一方向)时误差较大,容易导致“月食预报不准”。于是,他决定采用更复杂的数学方法,用“定气法”代替前代的“平气法”来划分节气。

这里需要解释一下“平气法”和“定气法”的区别:古人把太阳绕地球一圈的时间称为“太阳年”,约365.2422天。前代历法(如《麟德历》)用“平气法”,把太阳年平均分成24份,每一份为一个节气,每份约15.21875天。这种方法简单,但不符合太阳实际运行的快慢——实际上,太阳在冬至附近运行最快,夏至附近最慢,因此“平气法”的节气时间会有偏差。

一行提出的“定气法”,则是根据太阳实际运行的位置来确定节气:太阳走到黄经0度时是春分,90度是夏至,180度是秋分,270度是冬至,中间每个节气对应太阳移动15度。这样一来,每个节气的实际天数就不相等了——比如冬至前后,太阳一天能跑约1度,所以两个冬至之间的天数会比夏至前后少几天。虽然计算复杂得多,但能更准确地反映太阳的运行规律,让“春分秋分”“夏至冬至”这些关键节气的日期几乎完全符合实际天象。

经过六年的艰苦测算,开元十五年(727年),一行的《大衍历》初稿完成。这部历法共分十篇,包括“步中朔术”(计算日月运行)、“步发敛术”(计算节气和月相)、“步日躔术”(计算太阳位置)、“步月离术”(计算月亮位置)等,几乎涵盖了当时天文学的所有核心问题。

为了让更多人理解,一行还写了《历议》十卷,解释历法的原理和依据。他在《历议·日行损益》中说:“日南至(冬至),其行最急,急而渐损,至春分及中,而后迟;至日北至(夏至),其行最舒,而渐益之,以至秋分又及中,而后益急。” 这段话用通俗的话讲就是:太阳在冬至后运行最快,之后逐渐变慢;夏至后运行最慢,之后逐渐变快。这种对太阳运行速度变化的精确描述,在当时的世界上是独一无二的。

《大衍历》的精度有多高?我们可以用实际观测数据对比:根据现代天文计算,唐代开元十二年(724年)冬至的时刻是“十一月甲子日辰时三刻”(约上午7点45分);而用《大衍历》推算的结果是“十一月甲子日辰时二刻”(约上午7点30分),误差仅15分钟。要知道,在没有望远镜、计算器的唐代,这样的精度堪称“奇迹”。

开元十六年(728年),经过朝廷组织的专家评审,《大衍历》正式被唐玄宗批准颁行。这一年九月,朝廷发布诏令:“其《大衍历》宜令司天台施行,诸司历博士及诸色人等,不得更有私习余历。”(《唐会要·历》)意思是,从今往后,全国所有官方和民间使用的历法,都必须以《大衍历》为准,禁止私自研习其他历法。

《大衍历》的颁行,立刻在民间产生了巨大影响。农民们根据历书上的“节气歌”,知道“清明前后,种瓜点豆”该在什么时候;商人根据“朔望”日期安排货物运输,避免因月相不清耽误夜间行船;地方官则按照历书上的“社日”“腊日”组织祭祀活动,祈求丰收和平安。甚至连日本的遣唐使都把《大衍历》带回国内,日本天皇下令仿照唐制,用《大衍历》指导农业生产。直到今天,日本的一些传统节日,如“节分”(撒豆驱鬼)、“七夕”(乞巧节),仍然保留着唐代历法的影子。

不过,《大衍历》的意义远不止于“好用”。它代表了中国古代天文学从“经验总结”向“理论体系”的跨越。在一行之前,历法的制定主要依赖前人经验和简单观测;而《大衍历》通过大量实测数据,结合数学推导,建立了一套完整的天文模型——从太阳、月亮的运行规律,到五大行星的位置变化,都能通过公式计算出来。这种“模型思维”,对后世的天文学发展影响深远。

比如,宋代天文学家沈括在编制《十二气历》时,就借鉴了《大衍历》的“定气法”;元代郭守敬编订《授时历》时,更是直接继承了《大衍历》的实测精神和数学方法。《授时历》的精度比《大衍历》更高(误差仅26秒),但追根溯源,其核心思想都来自《大衍历》。

站在今天的角度看,《大衍历》的颁行,其实是一场“科学与权力的完美合作”。唐玄宗支持一行编历,既有巩固统治、彰显“天命所归”的考虑,也确实认识到了历法对农业和社会的重要性;而一行作为僧人,本可以远离世俗事务,却选择投身天文研究,既源于他对佛法“格物致知”的理解(佛教认为“观天察地”是修行的一部分),也源于他“为生民立命”的情怀。

《大衍历》的寿命也很长。从728年颁行,到763年被《五纪历》取代,它在中国历史上使用了35年;如果算上对后世历法的影响,其“生命力”贯穿了整个唐代,甚至延续到宋代。英国科学史家李约瑟在《中国科学技术史》中评价:“《大衍历》是当时世界上最先进的历法,它的出现,标志着中国古代天文学进入了一个新的高峰。”

728年的秋天,当长安的街头的商贩开始按照《大衍历》的“秋分”日期摆放新收的粟米,当江南的农民望着“寒露”节气准备收割晚稻,当边塞的戍卒看着“朔日”(初一)的月亮调整巡逻时间,他们或许不知道,自己正在使用的是一部凝聚了无数人心血、影响了整个时代的“超级工具”。

但历史会记住这一年。记住僧一行和他团队的脚印踏遍大半个中国的坚持,记住《大衍历》里那些精确到分钟的日月运行数据,记住一个文明对“时间”的敬畏与探索。

从《大衍历》到今天的公历,人类对时间的测量从未停止。但不变的是,每一次对“时间”的精准把握,都是人类文明向更高处攀登的一步。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。728年的《大衍历》颁行,不仅是唐代科技史上的里程碑,更是中国古代劳动人民智慧的结晶。它让我们看到,在那个没有计算器、望远镜的时代,人们用脚步丈量大地,用算筹推导星辰,用严谨的态度对待每一个“今天”。愿我们也能从这段历史中汲取力量——无论是面对工作还是生活,保持对细节的专注,对规律的尊重,对知识的敬畏,或许就能在自己的领域里,成为“颁行历法”的那个人。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论