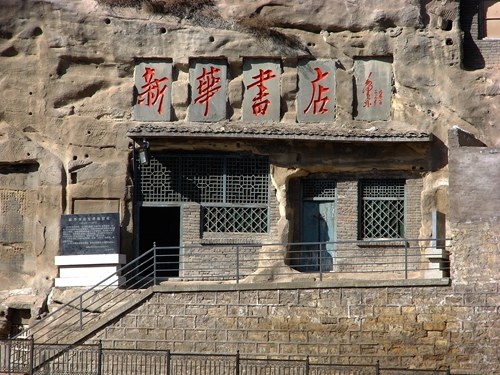

各位听众朋友好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年4月23日,我们回到88年前的明天——1937年4月24日,在延安清凉山万佛洞的一孔窑洞里,两块木板搭成的书架上摆着《共产党宣言》《论持久战》等200余册书籍,门楣上挂起手写木牌“新华书店”。这个简陋的起点,标志着中国共产党建立的第一个全国性图书发行机构正式成立。它不仅成为抗战时期思想传播的枢纽,更在日后发展成全球最大的实体书店网络,见证着中国红色文化从黄土高原辐射向神州大地的历程。

要理解新华书店诞生的历史必然,需先触摸1930年代延安的文化脉搏。中央红军长征抵达陕北后,面对国民党的军事围剿与文化封锁,知识传播成为生死攸关的任务。当时的延安,汇聚着来自全国的知识分子与进步青年,但全城仅有3家私人书局,出售的多是《三字经》《百家姓》等旧书。毛泽东在1936年12月指出:“笔杆子要和枪杆子结合,没有文化的军队是愚蠢的军队。”为此,中央党报委员会秘密筹建出版机构,负责人张闻天亲自挑选毕业于上海商务印书馆的涂国林担任首任经理。

筹备过程充满战时特色。书店选址清凉山,因山体石窑可防日军空袭;书架用拆解庙宇的门板改制,涂国林带人用草木灰混合桐油制成黑色涂料,遮盖门板上的菩萨浮雕;书籍来源更是艰难——从上海等地采购的进步书籍需伪装成药材,经西安转运时,交通员将《资本论》塞进装当归的麻袋,把《西行漫记》夹在佛经中躲避盘查。1937年4月23日夜,最后一批图书抵达时遭遇暴雨,涂国林和两名店员用身体护住油布包裹,自己却被山洪冲走半里地,幸被老乡用扁担救起。

开业当天的场景令人感慨。清晨6点,窑洞外已排起长队,抗大学员用绑腿布捆着银元来买书,鲁迅艺术学院的学生用木炭在墙上写“知识就是子弹”;一位从四川徒步58天来到延安的青年,卖掉母亲给的银镯子换得一本《大众哲学》。首日销售额仅32块银元,却让张闻天激动不已:“这证明我们的同志需要精神食粮胜过粮食!”更意外的是,国际记者史沫特莱偶然路过,用相机拍下书店门面,这张照片后来成为美国《生活》杂志报道“红色文化据点”的配图,引发西方对延安的强烈好奇。

初创时期的新华书店兼具多重功能。白天是售书点,晚间则成为讨论室——毛泽东曾在此与丁玲、艾青等作家座谈,油灯熏黑的窑顶至今留存着他们抽烟的焦痕;书店后院挖地窖存放蜡纸和油墨,秘密印刷《解放日报》社论;店员还需化身“文化货郎”,用毛驴驮书到安塞、延长等根据地,途中遭遇土匪就打响随身携带的铜锣,老乡们听到信号便会举着火把前来护卫。这种“流动书店”模式,后来发展出马背书店、扁担书店等独特形态,仅1938年就向敌后根据地输送图书12万册。

技术革新在困境中萌芽。1939年日军轰炸延安,书店迁至更隐蔽的杨家岭,改用石印机替代油印机——这台机器是周恩来从武汉八路军办事处拆解后,分装进30个木箱运回延安的。印刷员王康发明“土法套色”技术,用红蓝墨水调配出彩色封面,《新民主主义论》的初版封面上,延安宝塔因此有了鲜红的轮廓;装订工李秀英创造“麻绳穿书法”,用陕北产的荨麻纤维搓线,其强度远超普通棉线,保存至今的1939年版《论持久战》仍未有脱页。这些土办法,实则是战时智慧与工业匮乏碰撞出的火花。

抗日战争的血火淬炼中,新华书店展现出惊人的生命力。1938年武汉会战期间,周恩来亲自指示:“每个战区必须建立新华书店分店,要让战士口袋里既有子弹也有书本。”短短一年内,山西武乡的石砌碉堡里诞生了“地道书店”——书架嵌在墙体夹层中,洞口伪装成灶台,日军扫荡时店员迅速将《抗日游击战术》换为《金刚经》封面;苏北盐城的芦苇荡中,“水上书店”用渔船载书穿梭于新四军根据地,船舱暗格藏有电台零件,船老大周阿福曾用船桨击退伪军搜查,他后来回忆:“那天桨叶上沾着血,但《论持久战》一本没湿。”至1940年,新华书店分支机构已达235个,连海南岛五指山的黎族村寨都设立了“椰壳信箱”——村民将需要书籍写在椰壳上投入树洞,每月一次由交通员徒步200公里送达。

书籍的运输堪称惊心动魄的战役。1941年皖南事变后,国民党封锁陕甘宁边区,延安总部发明“化整为零”运输法:将《新中华报》社论拆成单页,缝进棉衣夹层;《共产党宣言》用蝇头小楷抄在巴掌大的油纸上,折叠成“消息树”形状藏在货郎担的针线盒里。最传奇的是1942年太行山反“扫荡”期间,店员张思德(后因烧炭牺牲被毛泽东撰文纪念)带领五人小队,用三天三夜攀越悬崖,将500册《整风文献》背到晋察冀军区。途中遭遇大雪封山,他们烧书封的牛皮纸取暖,张思德说:“书可以重印,但思想必须送到。”

印刷技术的革新持续突破封锁。1943年,冀中军区发明“高粱纸”——用高粱秆捣浆混合蓼蓝草汁制成,虽粗糙却耐潮湿,印制的《敌后武工队手册》可浸泡水中三小时不烂;晋绥分店研发“石版复写术”,在青石板上雕刻图文后刷墨拓印,一套模板能复制3000份传单,这项技术后被推广至各根据地刻印地图;胶东半岛的“地下印刷所”更将油墨罐伪装成地雷,日军工兵不敢轻易拆卸。至1945年抗战胜利时,新华书店累计发行图书1.2亿册,相当于每个根据地军民人手5本。

文化传播的触角深入社会肌理。1944年,延安总店开设“代写家书”服务,帮前线战士与家属通信,店员徐懋庸发明“速记符号法”,用△代表“平安”,○代表“胜利”,这些符号后来成为各解放区通用的战地密码;山东分店在沂蒙山区开办“识字班”,用《白毛女》剧本作教材,文盲大娘王兰花三个月后竟能写下“共产党救妇女”;东北分店甚至用伪满洲国遗留的留声机唱片,刻录《黄河大合唱》销售,唱片标签印着“京剧名段”,实际播放时却是冼星海的激昂旋律。

国际视域下的文化外交悄然展开。1944年美军观察组进驻延安时,包瑞德上校在日记中写道:“新华书店的橱窗里,《西行漫记》与《时代》周刊并列,这比任何宣传都更有说服力。”观察组成员约翰·谢伟思自费购买30本《中国革命与中国共产党》寄回美国,引发国会图书馆馆长的震惊:“中共的理论著作竟如此系统!”更意外的是,1946年莫斯科国际书展上,新华书店送展的《毛泽东选集》被苏联读者抢购一空,苏共中央不得不加印10万册以满足需求——这些书籍后来成为冷战时期西方研究中国的重要文献。

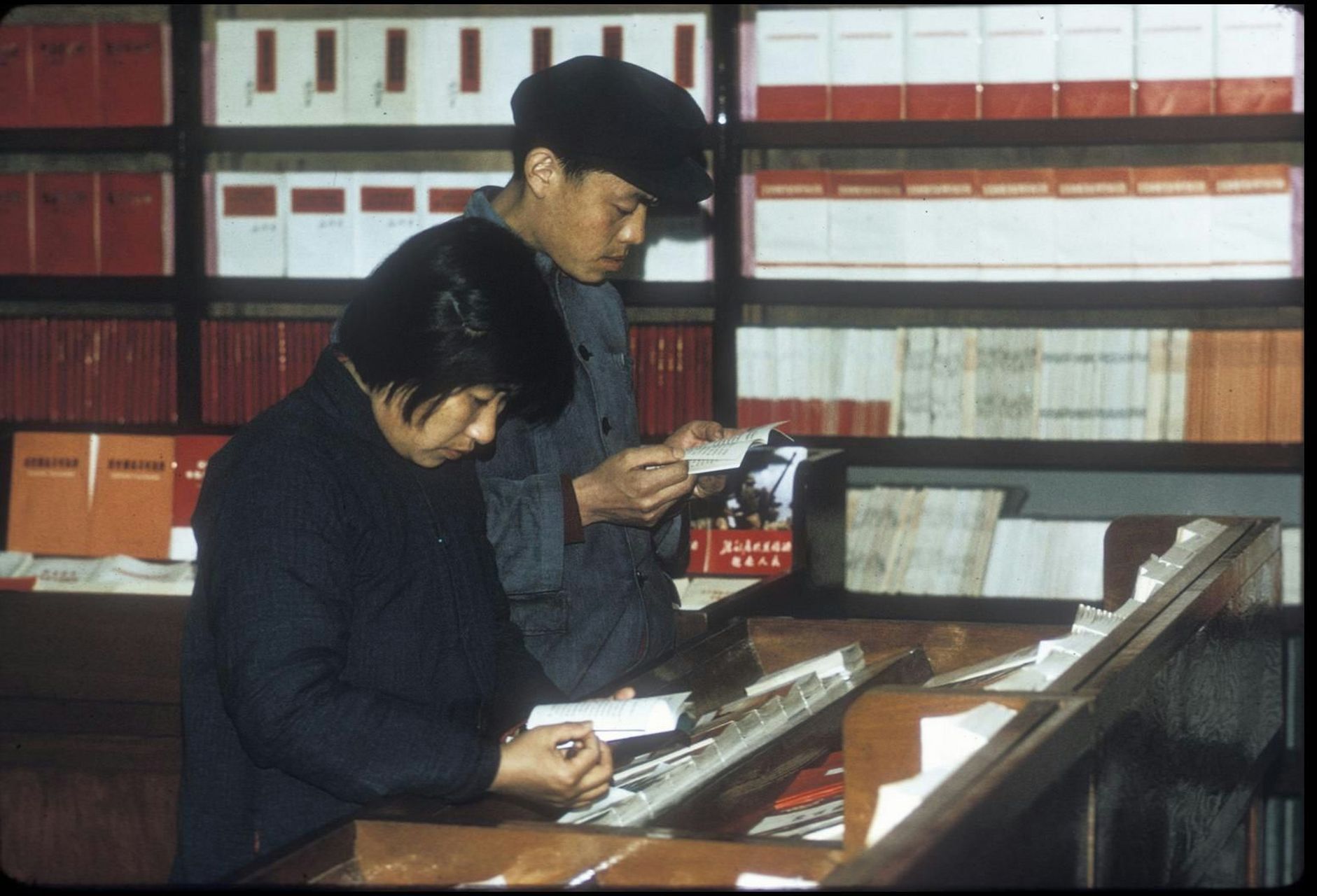

新中国成立后的新华书店,成为社会主义文化建设的主动脉。1950年,全国新华书店整合为统一管理体系,短短5年在县级行政区实现全覆盖。新疆喀什分店用骆驼驮书穿越塔克拉玛干沙漠,店员阿卜杜勒·热合曼自学汉语编写《维汉对照识字课本》,获周恩来特别表彰;西藏日喀则分店将藏文版《毛泽东选集》与佛教典籍并排陈列,喇叭里播放着《北京的金山上》,僧侣们好奇翻阅时,店员次仁多吉会解释:“佛法讲众生平等,这和社会主义价值观是相通的。”至1959年,全国新华书店网点突破1.2万个,年销售图书18.7亿册,相当于每个中国人年均购书3本。

国际化的尝试在艰难中起步。1955年万隆会议期间,新华书店首次在新德里开设海外分店,英属时期遗留的殖民建筑里,印着镰刀锤子的《中国画报》引发当地青年围观;1963年阿尔巴尼亚地拉那分店开张时,店员用毛笔在《红灯记》连环画封面书写阿语简介,当地画家将其临摹成宣传海报;1972年中美破冰后,纽约分店在唐人街悄然挂牌,首日售出的800册《鲁迅全集》中,有12本被FBI以“审查”名义买走。这些跨文化实践,为改革开放后的中国出版“走出去”积累了宝贵经验。

改革开放催生全新形态。1982年深圳罗湖口岸开出首家免税书店,港商争购《孙子兵法》与《红楼梦》,海关员发现有人将书页间夹带的特区建设照片当走私情报;1997年北京亚运村推出24小时智能书店,触摸屏选书系统引发老年人排队体验,退休教师王桂芬感慨:“以前买书要翻卡目录,现在手指点点就行,但总觉着少了油墨味儿。”2018年雄安新区试点“无人书店”,人脸识别与区块链技术确保每本书可追溯至印刷车间,中国政法大学实习生在此完成了《数字经济下的版权保护》课题。

文化传承与创新并行不悖。2003年河南安阳分店开设甲骨文专区,用AR技术让《诗经》文字在竹简上跃动起舞;2016年上海福州路旗舰店复原1937年延安窑洞场景,青年用手机扫码可领取电子版《新民主主义论》;2024年成都太古里概念店推出“古籍修复体验课”,00后用显微镜修补《黄帝内经》残页,中医世家传人李墨言说:“这本书记载的针灸技法,和我曾祖父在抗战时救治伤员用的完全一样。”

在重大历史时刻从未缺席。1976年唐山地震次日,临时搭建的“帐篷书店”开始发放抗震知识手册,护士张丽华回忆:“那本《急救常识》救了我父亲腿上的动脉破裂”;2008年汶川映秀镇的废墟上,店员刘建军用废墟里刨出的《钢铁是怎样炼成的》办起露天阅读角;2020年武汉方舱医院的“图书驿站”,新冠患者传阅的《鼠疫》书页间夹着千纸鹤,护士陈颖在交接班记录里写:“看到有人读加缪时眼睛发亮,我就知道希望还在。”

新时代的转型同样饱含温度。2015年启动的“农村书屋”工程,让云南怒江傈僳族村寨有了带投影仪的阅览室,支教老师杨雪梅用《海底两万里》给孩子们上地理课;2019年北京回龙观社区店开设“盲文读物专区”,视障作家王可可用点显器“读”完《平凡的世界》后说:“虽然看不见少安的砖厂,但我摸到了他手心的老茧”;2023年贵州织金县分店的“银发课堂”,82岁的张桂芳奶奶学会用电子书阅读器,她最爱搜索的关键词是“朝鲜战场”——她的哥哥1951年牺牲在那片土地。

回望1937年4月24日清凉山的那孔窑洞,其历史重量不亚于任何军事战役。当涂国林用身体护住浸水的《资本论》时,他守护的不是纸张,而是思想火种;当太行山运输队烧书封取暖时,他们延续的不是火焰,而是文明传承。从延安到北京,从铅字印刷到元宇宙书城,新华书店八十八年的历程证明:文化的生命力从不在于装帧的精美,而在于是否真正走进人民的心间。

今天的中国,每半小时就有一家实体书店开业或倒闭,但新华书店的墨绿色招牌依然矗立在每个县城中心。当我们在智能手机上刷短视频时,或许该偶尔走进这些文化地标——抚摸那些被无数人翻卷的书页边角,凝视玻璃柜里《论持久战》的初版封面,或者在儿童区的积木桌旁,听小朋友用稚嫩声音念出“新华书店”四个字。这些瞬间,都是1937年那个春日埋下的种子的开花结果。

感谢您收听今天的《历史的混响》,我是夕洋洋。明天,当您路过街角的新华书店,不妨推门而入——那里的每一本书,都在等待讲述新的历史篇章。我们下次再见。

空空如也

暂无小宇宙热门评论