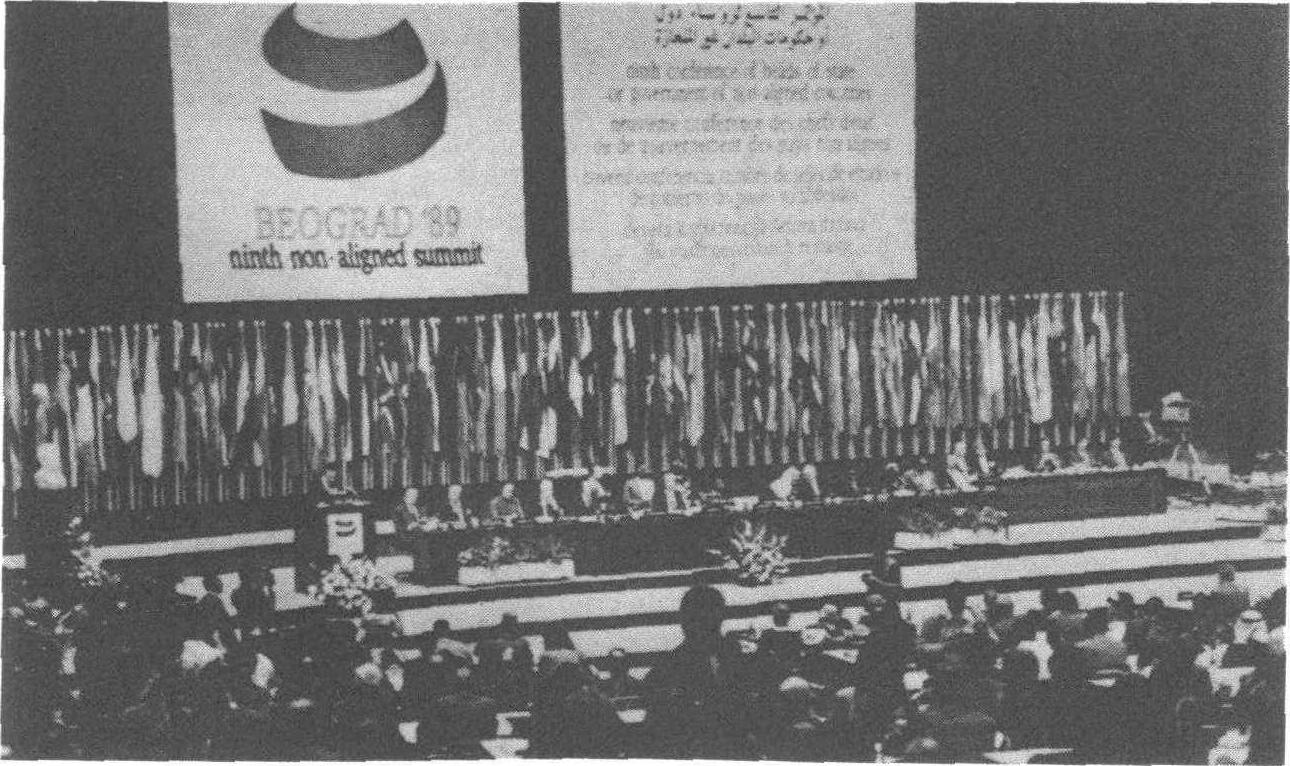

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月31日。64年前的明天,1961年9月1日,南斯拉夫首都贝尔格莱德的人民宫在晨雾中苏醒。这座巴尔干半岛上的白色建筑,此刻正被25个国家的旗帜装点——阿富汗的星月旗、埃及的金字塔旗、印度的新月旗、南斯拉夫的红五星旗……它们在风中猎猎作响,仿佛在宣告一个新时代的来临。

25位领导人陆续走进会场:印度总理尼赫鲁穿着白色纱丽,埃及总统纳赛尔戴着标志性的费多拉帽,南斯拉夫总统铁托身着深灰色西装,印尼总统苏加诺的巴迪克衬衫上绣着爪哇花纹……他们中有刚摆脱殖民枷锁的“新生国家”,有不甘被美苏阵营绑架的“独立斗士”,更有决心为中小国家发声的“清醒者”。这场会议的名字叫“第一次不结盟国家和政府首脑会议”——它像一颗投入冷战铁幕的石子,激起的涟漪至今仍在国际舞台上震荡。

要讲清楚这场会议的意义,得先把时间拨回20世纪50年代末的冷战世界。那时的地球,被一道无形的“铁幕”劈成两半:西边是北约的军事同盟,东边是华约的社会主义阵营;朝鲜半岛的战火刚熄灭,越南的丛林里又燃起冲突;非洲大陆的殖民地纷纷挂起独立旗帜,却仍在“选边站”的压力中挣扎——要么加入美国主导的“自由世界”,要么投入苏联怀抱的“社会主义大家庭”,否则就会被贴上“中立”的标签,沦为大国博弈的筹码。

对许多新独立的国家来说,“独立”只是万里长征的第一步。比如印度,1947年从英国殖民统治下解放时,全国80%的人口是文盲,工业产值仅占GDP的10%,连火柴都要依赖进口。尼赫鲁总理曾无奈地说:“我们的独立,不过是换了个主子——从前要听伦敦的,现在要听华盛顿或莫斯科的。”

埃及的情况更典型。1952年,纳赛尔领导的“七月革命”推翻了英国扶持的法鲁克王朝,次年收回了苏伊士运河的主权。但英国不甘心失去中东的“石油命脉”,联合法国和以色列发动了“苏伊士运河危机”。1956年10月,英法以三国的战机轰炸埃及城市,坦克碾过开罗街头,纳赛尔站在总统府的废墟前,对着全国广播:“我们宁可战死,也不做殖民地的奴隶!”最终,在美苏的联合施压下,英法以被迫撤军,但埃及的代价是:全国1/3的工业设施被毁,经济损失超过10亿英镑(相当于今天的500亿美元)。

南斯拉夫总统铁托则是“不结盟”的最早实践者。二战后,南斯拉夫在铁托的领导下,拒绝了苏联的“经济援助”和“军事指导”,坚持“自治社会主义”道路。他曾对苏联大使说:“我们的工厂要自己建,我们的军队要自己练,我们的政策要自己定——这不是对抗,而是生存。”这种“不依附”的立场,让南斯拉夫成为中小国家的“精神灯塔”。

1960年,铁托访问印度时,在新德里的总统府与尼赫鲁、埃及总统纳赛尔、印尼总统苏加诺、加纳总统恩克鲁玛围坐一圈。窗外是恒河的晚霞,桌上的茶盏飘着茉莉香。铁托首先开口:“我们这些国家,刚从殖民主义的牢笼里爬出来,却又被卷入美苏的军备竞赛。难道我们要永远当‘棋子’吗?”尼赫鲁接过话头:“是的,我们必须联合起来,用同一个声音说话。”纳赛尔拍了拍桌子:“对!殖民主义没打垮我们,美苏的威胁也不能压垮我们——我们要建立自己的‘第三种力量’。”

这场对话,成了不结盟运动的起点。1960年5月,20个国家的代表在开罗召开筹备会议,签署了《关于不结盟和和平共处的宣言》,明确提出:“我们拒绝加入任何军事同盟,反对任何形式的外来干涉,主张通过和平协商解决国际争端。”

1961年9月1日清晨,贝尔格莱德的人民宫前,来自25个国家的代表团陆续抵达。阿富汗代表团的卡车沾着沙漠的尘土,阿尔及利亚的代表穿着传统的“卡菲耶”头巾,缅甸的僧侣代表团捧着佛经……他们中有的是第一次走出国门的“新生国家”,有的是曾与美苏有过摩擦的“麻烦制造者”,但此刻,他们的目标只有一个:让世界听到“第三世界”的声音。

会议的第一项议程,是讨论《不结盟国家和政府首脑宣言》草案。这份由铁托、尼赫鲁、纳赛尔等人共同起草的文件,核心内容包括五条:

- 1.反对殖民主义:要求所有殖民国家立即停止对殖民地的压迫,尊重殖民地人民的自决权;

- 2.反对帝国主义:谴责大国通过军事同盟、经济制裁等手段干涉他国内政;

- 3.主张和平共处:倡导不同社会制度的国家在平等、互利的基础上发展关系;

- 4.支持民族解放运动:声援非洲、亚洲、拉丁美洲的民族独立斗争;

- 5.反对核战争:呼吁禁止核武器试验,推动裁军谈判。

草案提交讨论时,现场气氛热烈得像一锅煮沸的奶茶。埃及总统纳赛尔第一个站起来发言:“我们不是要对抗任何国家,而是要对抗压迫本身!如果大国认为我们可以被随意摆布,那他们就大错特错了!”他的声音洪亮,目光扫过全场,印度总理尼赫鲁随即起身补充:“和平共处不是软弱,而是智慧。只有中小国家联合起来,才能让世界听到我们的声音。”

但争论也随之而来。一些国家的代表担心“反对殖民主义”会得罪前宗主国,比如刚果(金)的代表说:“我们刚从比利时的殖民统治下解放,现在如果公开反对所有殖民国家,会不会影响经济援助?”印尼总统苏加诺笑着摆手:“援助是暂时的,尊严是永恒的。如果我们连自己的立场都不敢表达,又怎么能真正独立?”

经过三天三夜的讨论,草案最终以全票通过。会议还发表了《关于战争的危险和呼吁和平的声明》,呼吁美苏停止军备竞赛,通过对话解决分歧。当最后一支钢笔在宣言上落下时,铁托站起身,用塞尔维亚语说了一句:“今天,第三世界诞生了。”

这场会议的影响,远超与会者的预期。

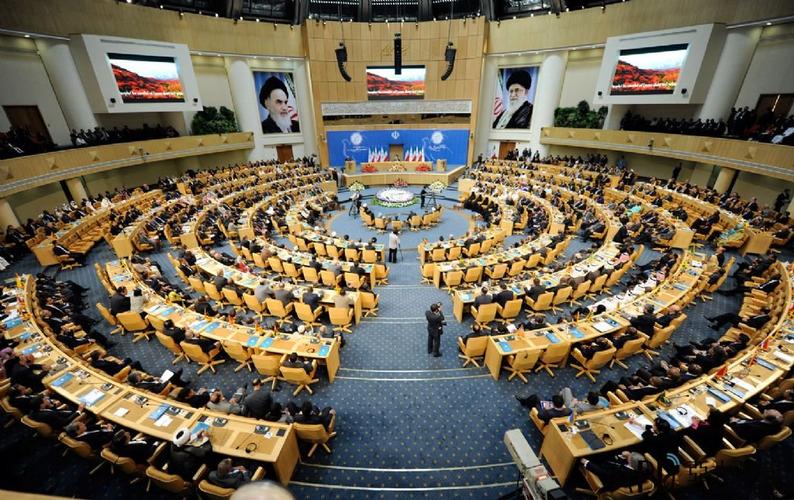

首先,它标志着“第三世界”作为独立政治力量的崛起。在此之前,国际舞台上的主角是美苏和少数西方强国;此后,“不结盟国家”成为一支不可忽视的力量——它们占世界人口的三分之二,占陆地面积的四分之三,任何重大国际议题都不得不考虑它们的立场。1964年,第二次不结盟会议在开罗召开,参会国家增至47个;1970年,第三次不结盟会议在卢萨卡召开,正式提出“南南合作”(发展中国家之间的合作)的口号。

其次,它推动了国际关系的多极化。不结盟运动的“不结盟”原则,打破了“非友即敌”的冷战逻辑,为中小国家提供了“不选边站”的选择空间。许多国家借此机会发展与不同阵营国家的经贸、文化合作:印度与中国在1950年建交,南斯拉夫与美国在1961年恢复外交关系,埃及与苏联在1971年签署了《苏埃友好合作条约》——这些都是不结盟精神的体现。

最重要的是,它为后来的全球治理提供了范式。不结盟运动倡导的“平等、主权、不干涉内政”原则,被写入联合国宪章的补充文件;其推动的“南南合作”,成为20世纪70年代后全球经济发展的重要动力。20世纪80年代,联合国大会通过《建立新的国际经济秩序宣言》,其中许多条款都源自不结盟运动的诉求。

当然,会议并非没有争议。一些西方媒体批评不结盟运动“缺乏明确目标”“只是口号式的抗议”;也有国家对草案中的某些条款(如对殖民主义的定义)存在分歧——比如拉丁美洲的代表认为,“经济殖民主义”(如跨国公司对资源的掠夺)也应被纳入反对范围,但草案中仅提到了“政治殖民主义”。

但正如铁托在闭幕式上所说:“我们不是要建立一个‘新的阵营’,而是要创造一个‘新的世界’——一个尊重每个国家尊严的世界。”这句话,在64年后的今天,依然有着震撼人心的力量。

站在2025年的今天回望1961年9月1日,我们看到的不仅是一场会议的召开,更是一个时代的觉醒。不结盟运动的先驱者们用行动证明:真正的独立,不是地理上的分割,而是精神上的自主;真正的和平,不是阵营的对立,而是平等的对话。

正如会议《宣言》中所言:“我们相信,通过团结和合作,所有国家都能在自由、尊严与和平中共存。”这句话,在64年后的今天,依然有着现实的意义——当世界面临气候变化、贫富差距、地缘冲突等全球性挑战时,“团结”与“合作”依然是解决问题的唯一出路。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1961年9月1日的贝尔格莱德,那场没有硝烟的聚会,不仅改写了国际关系的规则,更点燃了第三世界追求平等与自由的火种。愿我们铭记历史的智慧,珍惜当下的和平,为构建更公正的世界秩序贡献自己的力量。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论