晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。明天是2025年6月5日,我们把历史的指针拨回到381年前的同一天,也就是公元1644年的农历四月三十日(对应的公历6月5日)。这一天,北京城的局势风云突变。在明王朝刚刚覆灭的余烬之上,在农民军首领李自成匆匆撤离的背影之中,一支来自关外的强大军队在摄政王多尔衮的率领下,浩浩荡荡地开进了这座古老帝国的都城。这次入城,并非一次简单的军事占领,它标志着一个新的王朝——大清——开始正式接管中原的统治权,深刻改变了此后两个多世纪中国的历史进程。今天,我们就来详细讲述1644年6月5日,多尔衮进入北京这个关键的历史时刻,以及其背后的来龙去脉。

要理解这个事件的重要性,我们需要先了解当时中国所处的混乱局面。时间来到明朝末年,即1644年春天。统治中国276年的大明王朝,早已是风雨飘摇。内部积弊深重:皇室奢靡,宦官专权,朝廷党争不断,财政濒临崩溃。外部则面临严峻挑战:东北方向,崛起于白山黑水之间的后金(后来改国号为清),在努尔哈赤和皇太极两代雄主的带领下,不仅统一了女真各部,更不断蚕食明朝的辽东领土,成为明朝的心腹大患;同时,在中原大地,连年灾荒、赋税沉重催生了大批农民起义军,其中以李自成领导的“大顺军”最为强大。

就在1644年的阳春三月(公历4月),李自成率领数十万大军,势如破竹,一举攻陷了明朝的首都北京。大明王朝的最后一位皇帝——崇祯帝朱由检,在绝望中于紫禁城后面的煤山(今景山)自缢殉国。一个拥有两百多年历史的庞大帝国,仿佛在一夜之间就土崩瓦解了。李自成在占领北京后,于4月29日(农历四月初一)在紫禁城武英殿匆匆登基,建立了他的“大顺”政权。然而,这位农民出身的皇帝和他刚刚建立的政权,却面临着内忧外患的严峻挑战。一方面,残余的明朝势力依然庞大,尤其是在南方;另一方面,北方那个更为致命的威胁——盘踞在关外沈阳(盛京)的清政权,正虎视眈眈。

此时清政权的最高决策者,正是我们今天故事的主角——爱新觉罗·多尔衮。皇太极在1643年8月突然病逝后,清朝内部经过一番激烈的权力角逐,最终年仅6岁的皇太极第九子福临被推上皇位,改元顺治。而皇太极的弟弟、34岁的睿亲王多尔衮和皇太极的堂弟郑亲王济尔哈朗共同担任“辅政王”,实际上军政大权落在了雄才大略、行事果决的多尔衮手中。他一直密切关注着关内大明王朝的剧变,寻找着挥师入关的最佳时机。

契机,就在李自成攻破北京后意想不到地迅速降临了。而提供这个契机的关键人物,是明朝在山海关的守将——吴三桂。

山海关,位于今天河北省秦皇岛市东北,是当时连接华北平原与东北(关外)的唯一陆路咽喉要道,号称“天下第一关”。关隘坚固无比,易守难攻。在明末的乱局中,明军最精锐的部队之一,辽东的精兵,就由吴三桂统帅,负责镇守这至关重要的一关。李自成攻陷北京后,深知吴三桂这支力量的重要性。为了稳住北方局势,避免两面受敌(尤其是来自关外的清军),李自成采取了招降的策略。

他一方面扣押了吴三桂的父亲吴襄在北京作为人质,另一方面又派人带着大量金银财宝和册封他为“平西王”的诏书前往山海关劝降。身处政治漩涡中心的吴三桂,面临着人生最艰难的抉择:是投降新成立的大顺政权,还是投靠关外虎视眈眈的大清?或者继续效忠已经灭亡的大明?在重重压力之下,尤其是在考虑身家性命和所部将士安危后,吴三桂一度接受了李自成的招降,率领部分人马离开山海关,准备进京朝见新主。

然而,就在吴三桂率部前往北京的途中(行至河北玉田附近),他接连收到一些令他既惊且怒的消息。据说有从京城逃出的家人报告,他在北京的家人遭受到李自成部下的虐待甚至掠夺,更有传言称他心爱的宠妾陈圆圆被李自成的将领刘宗敏霸占(这就是后来“恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜”典故的来源,虽然其真实性历史学界有争议,但确实对吴三桂心态产生了影响)。同时,他也听闻李自成在北京对前明官吏勋贵进行的“追赃助饷”等严苛政策导致人心浮动。

这些消息极大地激怒了吴三桂,也动摇了他对大顺政权的信任。吴三桂认为李自成不可信赖,进京不仅自己前途未卜,甚至可能有生命危险。他当即改变主意,猛地掉转马头,率领亲信骑兵杀回山海关。回到关城后,他立刻重新控制了这座要塞,并积极备战,准备抵抗大顺军的进攻。

果不其然,吴三桂的反水激怒了李自成。这位刚刚称帝不到一个月的新顺王,决意亲自率领主力大军,号称十万,前往山海关讨伐吴三桂,意图一举拔掉这根眼中钉。李自成很清楚,如果让吴三桂倒向清朝,后果不堪设想。于是,在1644年4月13日(农历三月十七日),李自成率领大军从北京出发,浩浩荡荡扑向山海关。

吴三桂深知,单凭自己的力量是绝对无法抵挡李自成倾巢出动的数十万大军的。面对即将到来的灭顶之灾,为了保全自己和手下这支精锐的“关宁军”,他做出了一个影响深远的决定:向关外的老对手、曾经交战多年的清军求援!

吴三桂派出信使,以明朝将领的身份,向当时已到达关外翁后(辽宁阜新附近)的清军发出了求援信函。他在信中陈述了李自成是明朝的贼寇,恳请大清出兵帮助剿灭“流寇”,并许下了事成之后裂土酬谢的重诺。他巧妙地提出,希望清军从一片石(山海关北面长城的一处重要关隘)进入关内,帮助他一起夹击李自成。

对于清朝的最高决策者摄政王多尔衮来说,这是一个做梦都在等待的天赐良机!他一直在寻找挥师入关的借口和路径。之前清军曾多次绕过山海关从长城其他隘口(如喜峰口)入关劫掠,但始终无法在关内站稳脚跟,山海关这道天险始终是巨大的障碍。现在,山海关的守将主动打开大门请求“增援”,这简直是千载难逢的机遇!不过,多尔衮是个极其精明且有远见的政治家。他立刻意识到吴三桂并非真心归顺大清,更多的是一种借兵复仇和自保的策略。同时,他也敏锐地洞察到李自成主力离开北京去攻打吴三桂,使得北京防卫空虚的大好时机。

多尔衮当机立断,调整进军方向,不再绕道,而是直奔山海关而来。但他也向吴三桂提出了更为苛刻的条件:不再是什么“增援”,而是要求吴三桂“归顺”大清。1644年4月21日(农历三月二十五日)晚,清军主力抵达山海关外。第二天,即4月22日(农历三月二十六日),历史上著名的山海关大战爆发了。

战役的过程异常激烈而充满戏剧性。李自成的大顺军向固守山海关的吴三桂军发起了猛烈的攻击。吴三桂军虽然拼死抵抗,但面对人数占绝对优势的大顺军,逐渐陷入困境,城防多处告急。就在这千钧一发之际,在多尔衮授意下,吴三桂冒险亲率少数骑兵冲出关城,到清军营中见到了多尔衮,并在清军的强大压力下,剃发称臣,正式归降大清。多尔衮这才满意地下令清军出战。

当天午后,战场形势突变。正值激烈的拉锯战之时,天气突变,狂风大作,卷起漫天沙尘。就在这飞沙走石之中,蓄势待发的数万八旗精兵,在多尔衮的指挥下,如同猛虎下山,从吴军阵地的右翼突然杀出,直扑激战已久、体力消耗巨大的大顺军侧翼!清军骑兵的冲击力极为可怕,特别是凶悍的重甲骑兵(“重甲兵”或“巴牙喇兵”),势不可挡。大顺军猝不及防,被这支突然出现的、完全陌生的生力军猛烈攻击,顿时阵脚大乱。战斗很快变成了一边倒的溃败。李自成奋力组织抵抗,但已无力回天。当天激战的结果,是大顺军大败亏输,伤亡惨重。李自成被迫率领残兵败将,狼狈不堪地连夜向北京方向撤退。山海关的大门,在吴三桂的“邀请”下,彻底向清朝八旗军敞开了。

多尔衮实现了皇太极终其一生也未完成的夙愿——不经惨烈攻坚便夺下了“天下第一关”山海关,并取得了入主中原的决定性胜利。入关后,多尔衮展现了他的政治远见和策略。他封吴三桂为“平西王”,并利用吴三桂和他麾下“关宁军”熟悉关内地形的优势,命令他们作为前锋,追击溃败的大顺军,向北京进发。

李自成在4月26日(农历三月三十日)仓促逃回北京。山海关的惨败让他元气大伤,军心涣散,而且他深知在北京根基尚未稳固。面对吴三桂的紧追不舍,尤其是得知骁勇的清军大部队已紧随其后,李自成做出了一个震惊世人的决定:在入主北京仅仅42天后,即于1644年4月29日(农历四月初三)在武英殿举行了第二次登基仪式(更为仓促),次日,也就是4月30日(农历四月初四)凌晨,李自成便下令放火焚烧部分宫殿(如乾清宫、武英殿)和城门,然后带着劫掠的大量财物,放弃北京,向他的根据地陕西方向撤退。

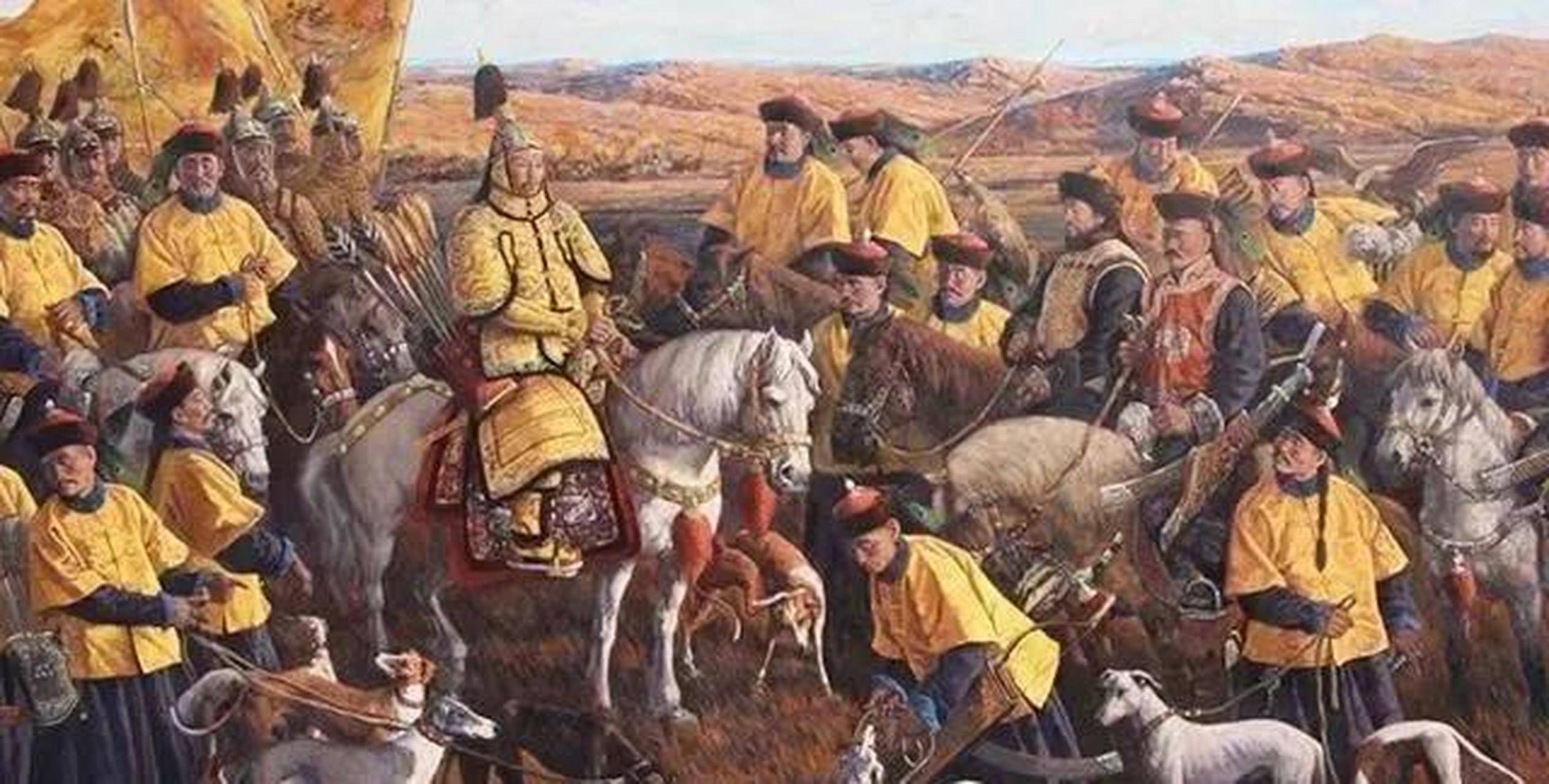

李自成的仓皇逃离,使得北京城瞬间陷入巨大的权力真空和无政府状态。此时,追击而来的吴三桂军队和紧随其后的清朝大军,离北京近在咫尺。就在1644年6月5日,也就是我们今天讲述的日子,公历1644年6月5日(农历四月三十日),以摄政王多尔衮为首的清朝满洲八旗和蒙古八旗主力部队,在吴三桂等降清汉军部队的前导下,浩浩荡荡,整军列队,几乎没有遭遇任何抵抗,就威风凛凛地从北京城的朝阳门,进入了大明王朝的京师——北京城。城中的前明遗臣和一些庶民,被迫按照清朝的要求,出城跪迎新主的到来。象征着大明统治的印信,也被献给了多尔衮。

进入北京后,多尔衮展现了与其军事才能同样重要的政治手腕。首先,他立即发布安民告示,严明军纪,禁止军队对北京居民进行骚扰和抢掠(虽然实际执行中仍有破坏),力图稳定混乱的社会秩序,争取民心。其次,也是极其重要的一步,是在入城次日(6月6日),多尔衮就以大清摄政王的名义发布了一道著名谕旨。他宣称清朝并非来抢夺汉人的江山,而是“仰承天命,吊民伐罪”,是专门来为明朝的崇祯皇帝报仇雪恨,剿灭“流贼”李自成的!这道谕旨非常高明,巧妙地利用了汉人士大夫对故主崇祯帝的同情和对农民军李自成的敌视,把清朝的入主包装成了替明朝君主复仇的义举,极大地麻痹和分化了关内的抵抗力量,为清朝定鼎北京赢得了宝贵的时间和一定的政治合法性。多尔衮还决定定都北京,并派遣使者前往沈阳迎接年幼的顺治皇帝入关。

公元1644年6月5日,多尔衮进入北京,绝非仅仅是清军占领一座城市的军事胜利。它标志着:一个由满族建立的王朝,通过山海关战役的关键转折,利用汉族内部政权(大明)崩溃和新生政权(大顺)尚未稳固的时机,在明朝将领的“邀请”下,以“为明复仇”的政治口号,顺利地进入了中原的政治中心,开始了其对辽阔的中华大地长达268年(直到1912年)的统治时期。清承明制,融合满汉,开启了中国最后一个帝制王朝的时代。中国历史的轨迹,在这一天之后,走向了另一个方向。北京城头上的旗帜换了颜色,一个新的时代——清朝的时代,在甲申年的夏天,揭开了帷幕。回顾这个关键的转折点,我们看到战争、策略、背叛、野心、时机等多重因素的交织,深刻地重塑了一个国家的命运。历史总是在关键的节点上,因为一些特定的抉择而改变航向。

感谢收听今天的《历史的混响》。我是夕洋洋,我们下次节目再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论