姜涛,北京大学中文系教授。

无论是一个团体,还是一个公司一个单位,人并不是抽象和笼统的存在,是由非常具体的、需要耐心体会的个人构成的。可能是因为今天的社会节奏太快了,这种耐心地一个一个去认识人的能力,在今天是非常缺乏的。

十年前,姜涛在《公寓里的塔》中讨论1920年代文学青年的寻路与分化:“五四”烛照之下,已经解放了自我的年轻人该往何处去。这本学术专著如今已溢价数倍,却意外收获了不少专业外读者的讨论和共鸣。

如今,姜涛的关注重点还是年轻人,只不过时间聚焦到了40年代。全面抗战爆发后,因为战争和迁徙,青年人有了更多置身组织化、团体化的境遇,或奔赴延安,或参加各种各样的演出队、服务队。

性格迥异的年轻人聚合在救亡图存的旗帜下,活力和创造力得到极大的释放。但团体生活的难题也随之浮现:如何协调内部的关系、既调动集体活力又不伤害个体积极性?

看上去这似乎是20世纪中国长久面对的议题,但这种冲突并不只存在于抽象概念,即使在一个“正确”原则支配下、在“进步团体”中,个人与集体、个人与他人、个人与社会关系的调整仍值得耐心审视。

直到今天,无论是身在让你想家的工位,还是凑各种搭子的学校,我们或许都感觉到相关问题“并没有因历史的推进而变得陈旧”,甚至在有些时候显得更加急迫。从历史层叠的经验里挤出一道缝隙,给他人和彼此一个机会,打开那些板结甚至扭曲的表面,正是人文知识思想工作的一部分责任和可能性所在。

【时间轴】

00:10 1940年代,战争情境下的团体生活是怎么样的?

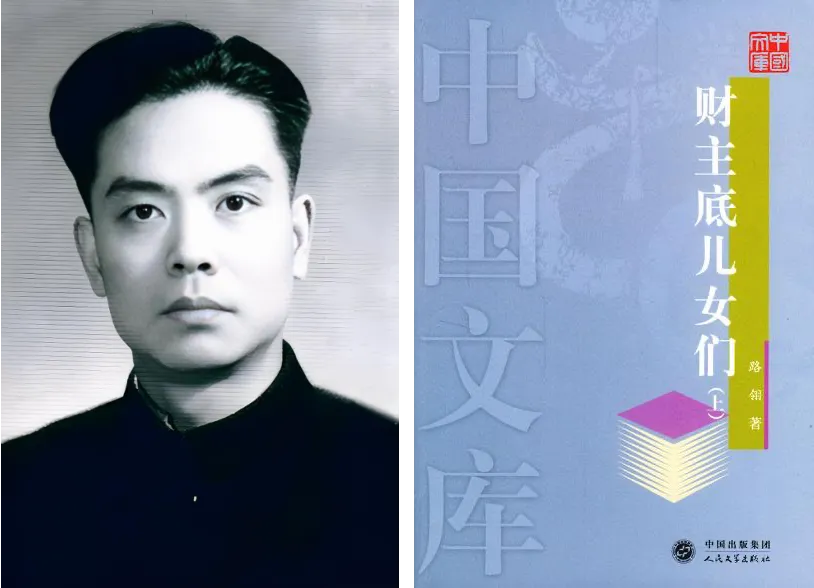

02:32 路翎虚构的演剧队:当有问题的团体遇到有问题的个人

06:15 稀释了生活也稀释了困难:问题并没有因为历史推进而变得陈旧

13:01 丁玲现实中的西战团:首先要认识人,一个一个地去认识

21:23 真真天才的光:看到人物独特的光彩和背负的艰难

🚩40年代前线后方大大小小的抗日救亡团体(演剧队、服务团、工作团等)吸纳了非常多的流亡青年,跟我们一起感受一下当时年轻人的精神面貌

👇北京学生移动剧团

👇福建一支战地学生服务团

👇1945年,剧宣七队队员

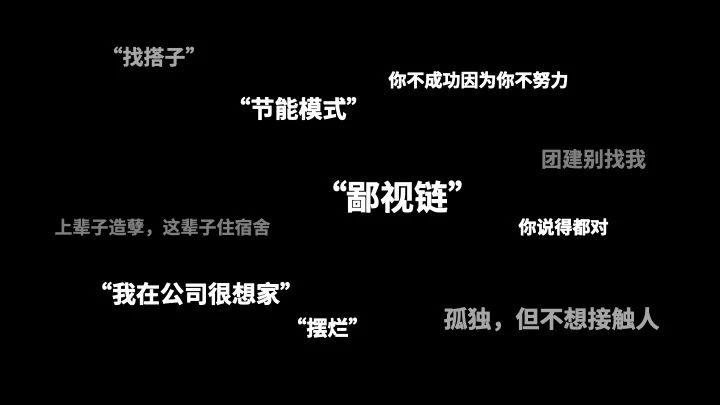

👇当代年轻人的生活状态自嘲

👇作家路翎(1923-1994)

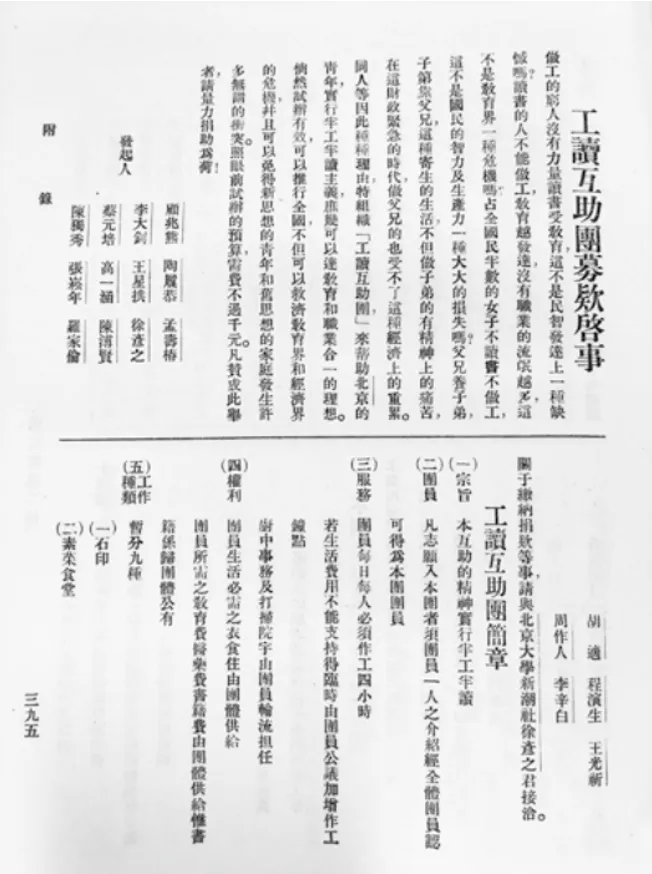

👇五四时期工读互助团募款启事,团里的年轻人受了无政府主义的影响,要共同生活、共同求学、共同劳动,甚至有钱一起花,有饭一起吃,有衣服一起穿(但也很快遇到了现实的挑战)

👇电视剧《觉醒年代》截图

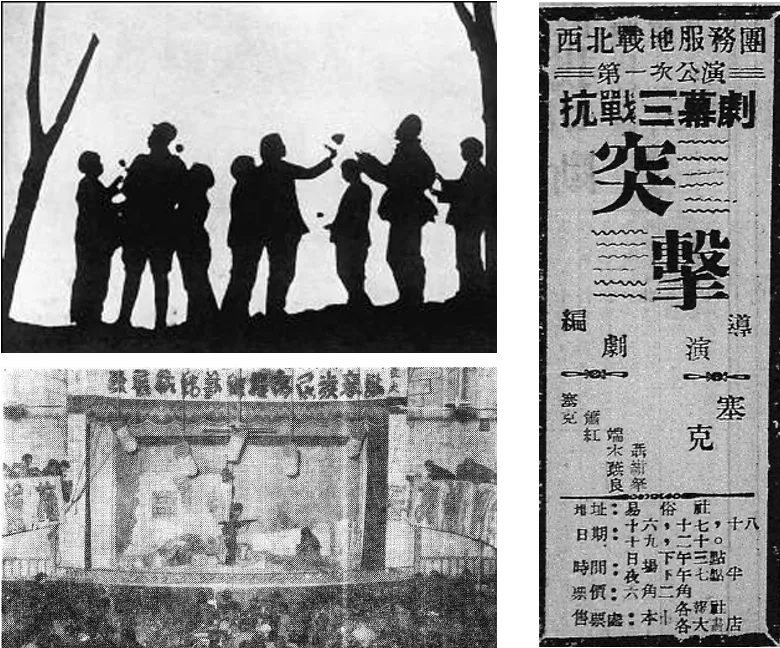

👇西北战地服务团演出剧照和剧目单

👇抗战期间的丁玲

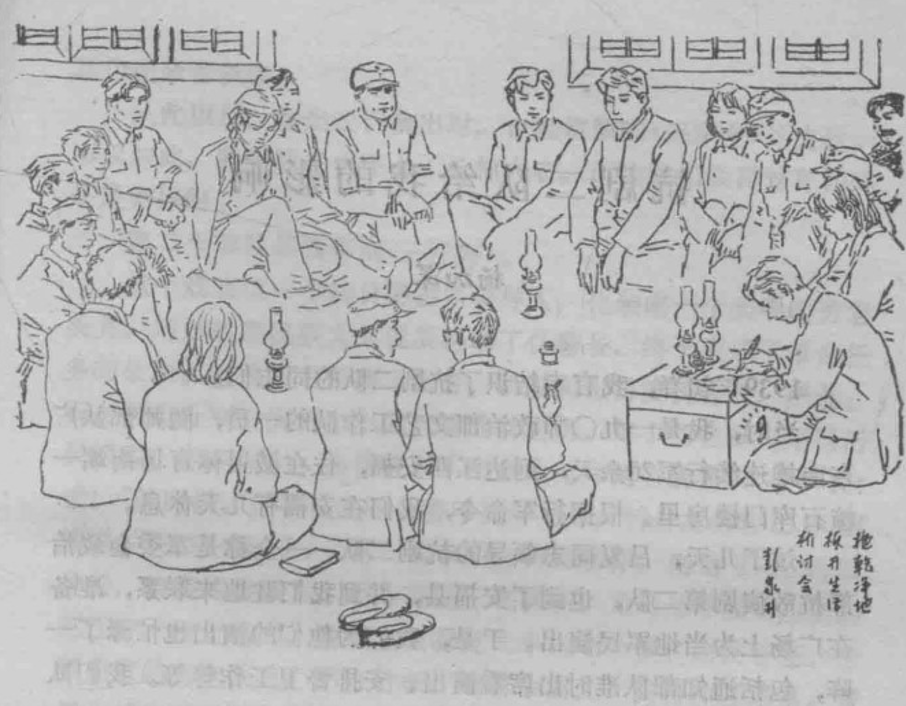

👇在当时的青年团体中一种很常见的民主生活形式“生活检讨会”,大家坐在一块儿批评与自我批评

👇诗人田间(1916-1985)

👇电影《黄金时代》剧照,丁玲与萧军、萧红

空空如也