晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年9月8日。60年前的明天,1965年9月9日,拉萨布达拉宫广场上飘扬着鲜艳的五星红旗,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议的召开,标志着西藏自治区正式成立。这一天,雪域高原上的百万农奴翻身做主人,一个崭新的社会主义新西藏,在民族区域自治的旗帜下扬帆起航。

要理解这场改变西藏命运的事件,我们需要从1951年说起。那一年5月23日,《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》(简称“十七条协议”)在北京签订,西藏和平解放。协议中明确规定:“西藏人民团结起来,驱逐帝国主义侵略势力出西藏;西藏地方政府积极协助人民解放军进入西藏,巩固国防”;同时承诺“逐步实行民主改革”。

但和平解放只是第一步。当时的西藏仍处于政教合一的封建农奴制社会:占人口不足5%的官家(地方政府官员)、贵族(三大领主)和寺院上层僧侣(宗教领主),占有全部土地、牧场和几乎所有生产资料;占人口90%以上的农奴(差巴、堆穷)和奴隶(朗生),没有人身自由,被迫为领主无偿劳动——农奴要为领主种地、放牧、修房、服兵役,甚至被当作“会说话的工具”买卖、抵押;奴隶则连基本的人身权都没有,随时可能被领主杀害或转让。

这种制度下,西藏的社会发展几乎停滞。据统计,1951年西藏地区生产总值仅1.29亿元,人均年收入不足100元;文盲率高达95%以上,农奴中能认字的不到1%;医疗条件极差,天花、鼠疫等传染病肆虐,人口长期负增长。正如一位老农奴回忆:“我从小到大,没穿过一双鞋,没吃过一顿饱饭,连名字都没有,主人叫我‘阿狗’。”

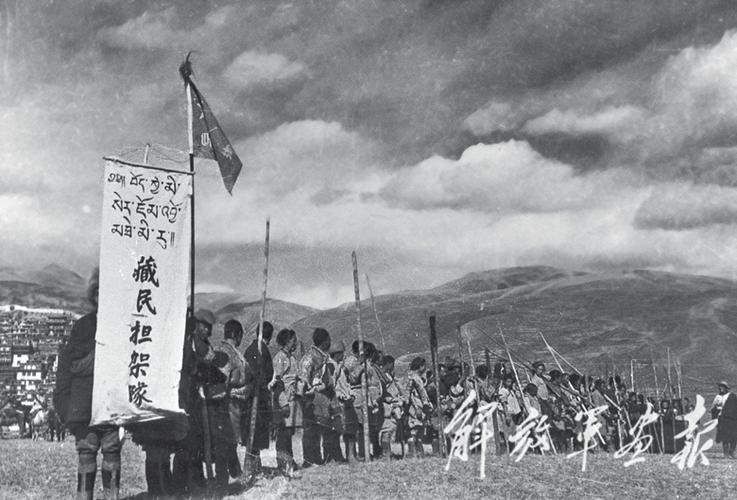

1959年3月,西藏上层反动集团为维护农奴制,发动全面武装叛乱。他们杀害爱国僧俗,包围中共西藏工委和解放军部队,甚至调集藏军进攻解放军驻拉萨部队。面对这一情况,中央政府在平息叛乱的同时,顺应西藏人民的意愿,决定“彻底解放西藏人民”,推动民主改革。

民主改革的浪潮迅速席卷西藏。1959年7月起,西藏各地先后废除农奴主的土地所有制,没收叛乱领主的土地分给农奴;废除旧西藏的《十三法典》《十六法典》等残酷法典(其中规定“人有三等九级”,不同等级的人“命价”悬殊——贵族命价等同于与尸体等重的黄金,而农奴命价仅为一根草绳),实行“谁种谁收”“减租减息”政策;建立人民政权,组织农会、妇联等群众组织。到1961年,西藏基本完成民主改革,百万农奴获得了人身自由和生产资料,第一次成为自己命运的主人。

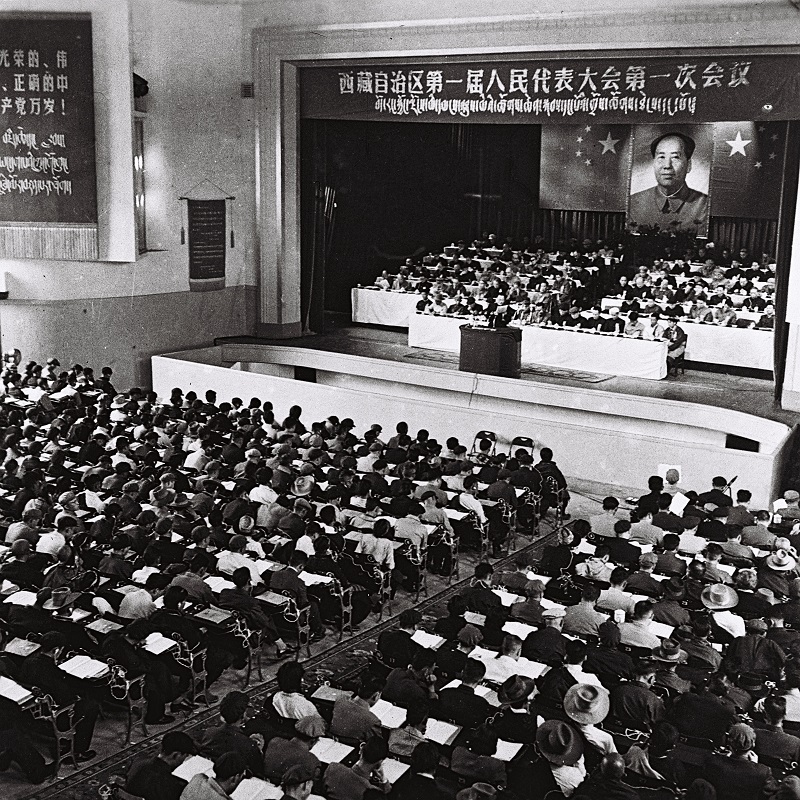

民主改革的完成,为西藏自治区的成立奠定了坚实基础。1965年7月,西藏自治区筹备委员会向国务院提出成立自治区的申请。8月,全国人大常委会第十五次会议批准成立西藏自治区。9月1日至9日,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨召开,来自西藏各地的301名代表(其中藏族代表占80%以上,包括农奴、奴隶出身的代表)参加了会议。

会议召开当天,拉萨街头处处是欢庆的标语:“百万农奴翻身做主人!”“中国共产党万岁!”代表们身着藏装,手持哈达,脸上洋溢着从未有过的笑容。会议通过了《西藏自治区各级人民代表大会和各级人民委员会组织条例》,选举产生了西藏自治区人民委员会,阿沛·阿旺晋美(藏族,原西藏地方政府首席代表)当选为自治区主席。

这一天,布达拉宫前的广场上,解放军战士和农奴代表共同升起五星红旗;大昭寺前,老人们抚摸着分到的土地契约,泪水打湿了衣襟;孩子们举着“毛主席万岁”的标语奔跑,笑声回荡在雪山之间。一位当年的农奴代表后来回忆:“我坐在会场里,听着代表们讨论如何发展西藏,眼泪止不住地流——我做梦也没想到,自己能参与决定家乡的未来。”

西藏自治区的成立,是中国民族区域自治制度的生动实践。根据《中华人民共和国宪法》和《民族区域自治法》,西藏自治区享有广泛的自治权:可以制定地方性法规,自主管理本地方的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业;在国家统一领导下,保障藏族人民的合法权益,同时维护国家统一和民族团结。

这一制度设计,充分尊重了西藏的历史传统和民族特点。例如:

•政治上,自治区的领导干部中,藏族和其他少数民族干部占绝大多数。截至1965年底,自治区党委、政府领导班子中,藏族干部占比超过70%,确保了政策的连续性和民族特色。

•文化上,藏语作为自治区通用语言之一,与汉语并行使用;布达拉宫、大昭寺、萨迦寺等文物古迹被列为国家重点保护单位;《格sa尔王传》(世界最长的史诗)、藏戏、唐卡等非物质文化遗产得到系统性挖掘和保护。

•教育上,西藏先后建立了拉萨中学、西藏师范学院(现西藏大学前身)等学校,推行藏汉双语教学,让农奴子女有机会接受教育。到1965年,西藏小学在校生已达10.3万人,比1951年增长近20倍。

•经济上,国家投入大量资金发展西藏的交通、能源、农业。1954年川藏公路、青藏公路通车,结束了西藏没有现代公路的历史;1965年,拉萨至成都的航线开通,“空中走廊”让西藏与内地的联系更加紧密。

西藏自治区的成立,彻底终结了封建农奴制对西藏人民的压迫。据统计,1965年西藏地区生产总值仅为3.27亿元,到2024年已增长至2163.64亿元,增长近660倍;人均可支配收入从1965年的不足200元,增长到2024年的58165元,增长近300倍;文盲率从1965年的95%以上,下降到2024年的0.52%,实现了从“文盲之域”到“教育强区”的跨越。

曾经“只能用石头计数”的农奴,如今成为医生、教师、工程师、企业家:拉萨市人民医院的次仁医生,是农奴后代,如今已从医30年,救治过无数患者;山南市的卓玛老师,曾是农奴家的孩子,现在在乡村小学任教,培养了几代藏族学生;那曲市的次旺老板,经营着一家藏式工艺品公司,产品远销国内外,带动了上百名农牧民就业。

曾经“连路都不认识”的奴隶,如今走出雪山,走进大学校园:西藏大学的格桑同学,父亲是当年的农奴,母亲是奴隶,她通过国家“少数民族高层次骨干人才计划”考入内地高校,毕业后回到西藏从事科研工作;日喀则市的尼玛同学,受益于“三包”(包吃、包住、包学习费用)政策,从小学读到博士,成为计算机领域的专家。

西藏自治区的成立,也对维护国家统一和民族团结具有重大意义。西藏地处“世界屋脊”,是我国西南边疆的重要屏障,战略地位突出。自治区成立以来,党和政府始终坚持以人民为中心的发展思想,持续加大对西藏的投入:

•基础设施建设:青藏铁路(2006年通车)、川藏铁路(在建)、拉萨贡嘎国际机场扩建等工程,让“天堑变通途”;

•民生改善:实施“安居工程”,让260多万农牧民住上安全适用的新房;推行“医保全覆盖”,农牧民看病报销比例达90%以上;

•生态保护:西藏是国家重要的生态安全屏障,自治区实施天然林保护、退耕还林等工程,森林覆盖率从1965年的9.9%提高到2024年的24.02%,成为国家生态示范区。

藏族同胞也以实际行动维护国家统一。1962年中印边境自卫反击战中,西藏军民并肩作战,捍卫了国家领土主权;2008年拉萨“3·14”事件中,广大藏族群众主动配合政府平息暴力,展现了高度的国家意识和法治观念;近年来,越来越多的西藏青年主动学习国家通用语言文字,走出高原参与国家建设——他们在内地高校求学、在沿海企业工作、在科研院所攻关,用实际行动诠释“中华民族一家亲”的深刻内涵。

站在2025年的今天回望1965年9月9日,我们看到的不仅是一个政权的成立,更是一个古老民族的重生。西藏自治区的成立,让百万农奴摆脱了千年压迫,让雪域高原焕发出新的生机;它证明了民族区域自治制度的科学性和生命力,为我国其他少数民族地区的治理提供了宝贵经验;它更向世界宣告:在中国共产党的领导下,各民族平等、团结、互助、和谐的关系,是不可动摇的历史潮流。

历史不会忘记,1965年9月9日那天,布达拉宫前的欢呼声穿透云层;历史更不会忘记,那些曾经在农奴制下挣扎的人们,如何在新时代的阳光下挺直腰杆。西藏自治区的成立,是中国历史上的一座丰碑,更是人类追求自由、平等、正义的生动注脚。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1965年9月9日的拉萨,那场改变百万农奴命运的会议,不仅开启了西藏的新纪元,更印证了一个真理:只有坚持中国共产党的领导,坚持民族区域自治制度,各民族才能像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同创造更加美好的未来。愿我们铭记历史的馈赠,珍惜当下的团结,为中华民族的伟大复兴继续前行。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论