晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年9月20日。九百五十六年前的明天,也就是公元1069年9月21日,北宋都城汴京(今河南开封)的朝堂上,一份改变王朝命运的诏书正式颁布——宋神宗赵顼下令,全国推行“青苗法”。这道由宰相王安石主导的新政,像一颗投入深潭的石子,在北宋的政治、经济与社会中激起层层涟漪,也拉开了“熙宁变法”的序幕。

要讲清青苗法的由来,我们得先回到1069年的北宋。那时的中国,虽有着“汴京富丽天下无”的繁华,却早已陷入“积贫积弱”的困局。

北宋自960年赵匡胤“杯酒释兵权”建立以来,文治兴盛、经济繁荣,但到了仁宗朝后期,各种矛盾已如乱麻般纠缠。首先是“冗官”问题:为防止武将专权,北宋大幅增加文官数量,中央机构官员从太祖朝的几百人膨胀到仁宗朝的两万余人,仅“三班院”(负责低级武官任免)就有官员上千人,导致“官多民少”“俸禄压国”。其次是“冗兵”:为稳定边疆,北宋实行“募兵制”,禁军、厢军总数超百万,每年军费占财政支出的六成以上;但军队腐化严重,“将不知兵,兵不知战”,战斗力低下。更致命的是“冗费”:每年要向辽、西夏缴纳“岁币”(辽每年得银10万两、绢20万匹;西夏得银7.2万两、绢15.3万匹、茶3万斤),加上皇室奢靡、官员贪腐,国家财政长期入不敷出。

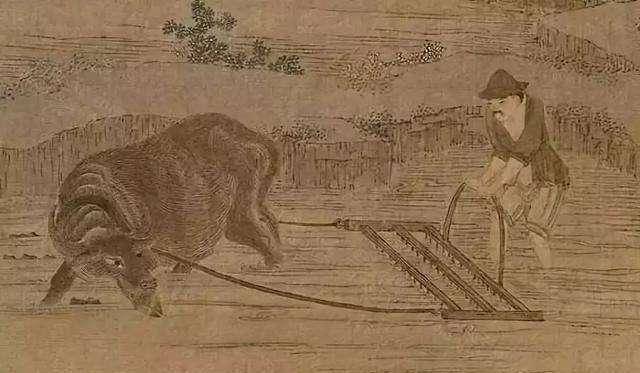

当时的农民,更是生活在水深火热中。土地兼并是最大的问题:北宋允许土地自由买卖,官僚、地主大量侵占农民土地,许多自耕农失去土地,沦为“佃户”或“流民”。更可怕的是“常平法”的变质——这是一种政府通过丰年收粮、灾年放粮稳定粮价的政策,本意是“抑兼并、济贫弱”,但执行中却被官员钻了空子。地方官趁丰年压低粮价收购(甚至强迫农民低价卖粮),灾年再高价卖出,中间的差价被官员私吞;更有甚者,将赈灾粮食挪作他用,导致农民“丰年不饱腹,灾年饿殍枕藉”。

1067年,宋英宗去世,19岁的宋神宗赵顼继位。这位年轻的皇帝读着《贞观政要》,听着老师韩维讲“三代之治”,心中憋着一股劲:“我要做个像太祖、太宗那样的明君,让大宋富强起来!”但摆在他面前的,是一个“积贫积弱”的烂摊子。他急需找到一个能“拨乱反正”的能臣。

这时,一个叫王安石的人进入了他的视野。

王安石,字介甫,江西临川人,是北宋有名的“硬骨头”。他早年做地方官时,在知鄞县(今浙江宁波)任上,就发现农民春耕时缺钱买种子、农具,只能向地主借高利贷,最后“秋收还债,十室九空”。于是他自己拿出官粮,以低息借给农民,约定秋收后连本带利归还。这种“官民两利”的做法,让鄞县的农民过了几年安稳日子,也让王安石萌生了“变法”的念头。

1068年,王安石被召入汴京,担任翰林学士。他与宋神宗在延和殿彻夜长谈,从土地兼并讲到财政危机,从农民疾苦讲到边防压力。宋神宗问他:“朕想改变现状,卿有何良策?”王安石答:“陛下若愿变法,需破除‘祖宗之法不可变’的旧念。法因时而立,时代变了,法也要变。”

1069年2月,宋神宗正式任命王安石为参知政事(副宰相),主持变法。三个月后,也就是9月21日,宋神宗颁布《青苗法诏》,这道诏书的核心,是将原本用于赈灾的“常平仓”“广惠仓”里的粮食,改为“青苗钱”,以低息借贷给农民。

诏书里写得明白:“诸路常平、广惠仓钱谷,依陕西青苗钱例,取民自愿请贷,仍常以半为夏料,半为秋料……其愿请者,州县政府量民力,随户等高下分配。”翻译成大白话就是:各路常平仓、广惠仓的粮食,按照陕西青苗钱的办法,农民自愿借贷,夏粮借一半、秋粮借一半;愿意借的农户,由州县政府根据家庭情况分配额度。

具体怎么操作呢?比如,一户中等农户,春天需要买种子、农具,缺10贯钱(约合今天的1万元),就可以向官府申请借5贯“青苗钱”(夏料)和5贯“青苗钱”(秋料)。官府规定年利率不超过20%(即“取息二分”),夏天借的钱秋天还,秋天借的钱次年夏天还。如果遇到旱灾、水灾,还能申请延期还款。

王安石希望通过这一政策,解决三个问题:第一,抑制民间高利贷剥削——民间高利贷“羊羔利”(利滚利)盛行,年利率能到100%以上,青苗法的20%利率能帮农民减轻负担;第二,增加政府收入——贷款利息归国家,每年能多收千万贯,缓解财政危机;第三,稳定粮食市场——避免农民因灾荒被迫卖粮,防止“谷贱伤农”。

但青苗法从一开始,就面临着巨大的阻力。

首先是官僚集团的反对。以司马光、文彦博为代表的保守派认为,青苗法“违背祖制”——历代政府赈灾都是“无偿放粮”,而青苗法“收息”,是“与民争利”;更有官员攻击王安石“急于求成”“用法严苛”,说变法会“激化民变”。司马光甚至在奏疏里写:“青苗之法,不过剥民以奉君耳!”意思是:青苗法不过是剥削百姓来供奉皇帝罢了!

其次是执行中的偏差。地方官员为了完成考核指标(比如贷款数量、利息收入),往往不考虑农民实际需求,强行摊派贷款。比如,河北路的某些州县,官员把青苗钱摊派给富裕农户,再让这些农户转贷给穷苦农民,层层盘剥,利息最后涨到30%甚至更高。更过分的是,有些官员威胁农民:“不借青苗钱,就断了你们的救济粮!”农民敢怒不敢言。

最尖锐的矛盾来自农民本身。许多农民因缺乏信用记录,不敢轻易借贷;即便借了钱,也因自然灾害或收成不好,无法按时偿还,最后被官府追讨,甚至家破人亡。比如,京东路(今山东、河南东部)有个叫王二的农民,春天借了5贯青苗钱买种子,结果夏天遭遇蝗灾,庄稼全被吃光,到了秋天连本带利还不上,官府派差役到他家搬粮食、拆家具,他媳妇急得跳了井。

面对这些质疑,王安石的态度异常坚决。他在《答司马谏议书》中写道:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”意思是:天象变化不必害怕,祖宗规矩不必拘泥,流言蜚语不必理会。他甚至亲自到地方视察,督促青苗法的落实。1070年春天,王安石来到淮南东路(今安徽、江苏北部),看到农民们拿着青苗钱买种子、修农具,脸上露出笑容,他对随行官员说:“此法若行,天下之民其庶几乎!”(如果这法能推行,天下的百姓就有盼头了!)

尽管阻力重重,青苗法还是在1070年前后推广至全国。它的效果到底如何?历史记载给出了复杂的答案。

从积极的方面看,青苗法确实在一定程度上缓解了农民的困境。据《宋会要辑稿》记载,1072年(熙宁五年),淮南东路的一些州县,“民颇便之”——农民因为有青苗钱,春耕时不再为钱发愁,秋收后也能按时还贷,不再因灾荒流离失所。同时,政府每年从青苗法获得的利息收入约1500万贯,占财政总收入的10%以上,有效缓解了“积贫”问题。

但从消极的方面看,青苗法的弊端也逐渐显现。由于执行中的腐败和摊派,许多农民“未得青苗之利,先受青苗之害”。比如,河北路的真定府(今河北正定),有个叫李三的里正(村官),把青苗钱的指标摊派给全村200户人家,每户借3贯,自己从中收取“好处费”每户100文。农民借了钱,到了秋天却因收成不好还不上,李三就带着差役到农民家抢粮食、牵牲口,闹得鸡飞狗跳。

更严重的是,青苗法的推行加剧了社会矛盾。保守派官员利用农民的不满,攻击王安石“变乱祖制”;农民则因不堪重负,发动了多起反抗事件。1074年(熙宁七年),河北路爆发了以“青苗法扰民”为名的农民起义,起义军打着“均贫富”的旗号,攻占了几个县城,虽被镇压,但已暴露了变法的隐患。

1069年9月21日颁布的青苗法,是北宋“熙宁变法”的起点,也是一场关于“改革理想与现实困境”的深刻实验。

王安石希望通过青苗法“富国强兵”,但他低估了官僚体系的腐败、地方执行的偏差,以及农民对“新政”的疑虑。尽管青苗法在实施中出现了诸多问题,甚至最终被宋神宗废除(1085年,宋神宗去世后,保守派重新掌权,废除了大部分新法),但它在中国历史上留下了不可磨灭的印记。

青苗法的意义,不仅在于它是一次经济政策的创新,更在于它揭示了一个永恒的真理:任何改革都需要兼顾“理想”与“现实”——既要有一往无前的勇气,也要有灵活调整的智慧;既要关注政策的“顶层设计”,更要重视基层的“执行细节”。

站在今天的视角回望,1069年9月21日的那道诏书,依然在诉说着一个古老而常新的命题:如何让改革真正惠及民生?如何让政策在落地时不变形、不走样?这些问题,不仅是北宋面临的挑战,更是每一代改革者都需要思考的课题。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1069年9月21日,宋神宗与王安石以青苗法为起点,开启了一场改变北宋命运的变法。它或许未能彻底解决北宋的积贫积弱,却为我们留下了关于改革、民生与责任的深刻启示。

历史不会为任何一场改革“盖棺定论”,但它会记住那些为理想奋斗的人,记住那些在实践中探索的经验。青苗法的故事,至今仍在提醒我们:真正的改革,从来都不是“一刀切”的命令,而是“接地气”的实践;真正的惠民,从来都不是“拍脑袋”的决策,而是“听民意”的调整。

愿我们铭记这段历史,珍惜今天的和平,也为那些仍在为改革与民生努力的人们加油。我们下期再会,晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论