晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年5月8日,让我们把时间倒拨39年,聚焦1986年5月9日的北京工人体育馆。那是一个闷热的周六夜晚,一场名为“让世界充满爱”的百名歌星演唱会正在举行。后台的化妆间里,一个穿着旧军装、裤脚一高一低的年轻人反复拨弄着吉他琴弦,他叫崔健,当时只是北京歌舞团的小号手。而接下来发生的事,将彻底改变中国流行音乐的历史轨迹。

要理解这场演出的意义,得先回到1980年代中期的中国。那时的社会正经历改革开放初期的震荡:牛仔裤和迪斯科开始流行,但国营工厂的广播里依然播放着《我的祖国》;年轻人偷偷翻录邓丽君的磁带,可公开场合的舞台上仍以美声唱法和民歌为主流。音乐领域的“禁区”正在松动,但没人敢触碰真正的“叛逆之声”。

崔健的成长轨迹与这种矛盾密不可分。他1961年生于朝鲜族军人家庭,14岁随父亲下放内蒙古时,第一次从短波电台听到西方摇滚乐。1975年回京后,他白天在文工团吹小号,晚上就着《人民音乐》杂志研究爵士乐谱。1984年,他与六位乐手组建“七合板”乐队,翻唱欧美摇滚金曲,结果只演了三场就被叫停——审查部门认为这些音乐“容易引发群体性骚动”。

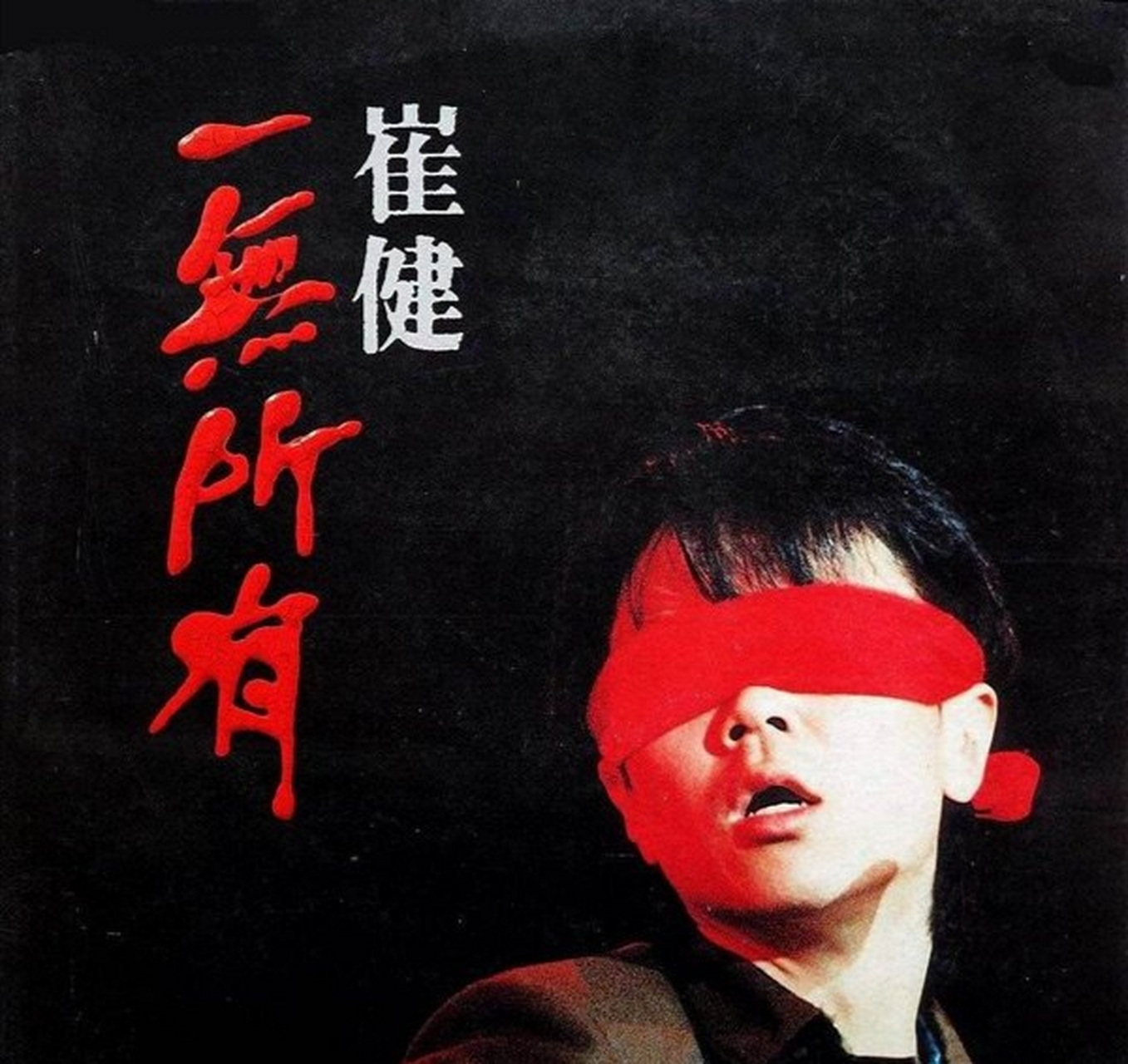

转机出现在1986年初。为响应联合国国际和平年主题,东方歌舞团牵头筹备公益演唱会。总导演王昆力排众议,坚持要在整齐划一的合唱节目中插入独唱环节。崔健带着自己创作的《一无所有》报名时,审查组对歌词里的“你何时跟我走”提出异议,认为有煽动性。最终是王昆拍板:“这歌唱的是年轻人对理想的迷茫,应该被听见。”

让我们具体还原那个历史性夜晚。当晚7点30分,工人体育馆座无虚席。前两个小时的演出中,韦唯、毛阿敏等歌手轮流演唱温情歌曲,观众礼貌鼓掌。直到报幕员说出“下面请听崔健演唱《一无所有》”,现场突然安静——舞台灯光暗下,一束追光打在崔健身上,他背着的不是常见的木吉他,而是通体黑色的电吉他。

前奏响起的瞬间就打破了所有既定规则:传统民乐演奏家们用的五声音阶被布鲁斯音阶取代,三连音节奏像心跳般撞击胸腔。当崔健沙哑地吼出“我曾经问个不休/你何时跟我走”,看台上站起几个年轻人,接着是几十个、上百个……歌曲进行到第二段时,全场已有近万人跟着跺脚打拍子。最戏剧性的一幕出现在间奏:崔健突然摘下吉他,抓起绑着红布的话筒架冲向舞台边缘,这个即兴动作让现场导演惊出冷汗——在那个年代,舞台表演必须严格按报备动线进行。

这首歌的创作细节同样值得深究。据崔健多年后回忆,《一无所有》的雏形诞生于1985年冬夜。当时他住在北京西郊的集体宿舍,用棉被蒙着录音机偷听“敌台”音乐时,突然捕捉到一段陕北信天游的旋律。他将这种中国最古老的民歌形式,与美国蓝调音乐的降调处理相结合,又在歌词里融入了海子的诗作意象。这种中西杂糅的实验性创作,后来被音乐学者定义为“中国摇滚的基因图谱”。

服装选择也暗含深意。演出前三天,崔健特意跑到王府井百货大楼,花半个月工资(约18元)买了件旧军装。这不是简单的怀旧——军装在1980年代仍承载着特殊政治含义,但当崔健故意把裤腿卷得参差不齐,再配上那双露脚趾的布鞋时,这种“破坏性穿戴”就成了无声的反叛宣言。后来成为著名乐评人的黄燎原在现场记录道:“当他甩动那条不同颜色的裤管时,我仿佛看到整个时代的青年都在挣脱某种束缚。”

让我们把镜头拉近到那首只有四分钟的歌。《一无所有》的歌词看似直白,实则暗藏着一代人的精神密码。开篇的“我曾经问个不休”用的是第一人称,这在1980年代的公开演出中极为罕见——集体主义语境下的文艺作品,往往以“我们”或“他”作为主语。崔健故意将“我”撕裂出来,就像用刀尖挑开了整齐划一的幕布。

歌词中反复出现的“脚下的地在走/身边的水在流”曾被误读为爱情隐喻,但根据崔健2009年出版的《自由风格》自述,这两句灵感源自他目睹的社会剧变:北京街头突然涌现的个体户摊位、国营商店橱窗里的松下电视机、知识分子关于“姓社姓资”的激烈争论。这些具象的流动感,被他抽象成地质运动般的时代震颤。

最引发争议的是那句“难道在你面前我永远是的一无所有”。审查部门最初要求修改“永远”二字,认为这个词否定了社会主义建设的成就。崔健在彩排前夜做了个微妙调整——他在正式演唱时故意模糊了“永远”的发音,使其听起来像“总归”。这个文字游戏既保留了原意,又让审查人员找不到白纸黑字的把柄。这种“打擦边球”的策略,后来成为中国摇滚乐的生存智慧。

演出结束后的第二天,《北京晚报》在第三版右下角刊登了不足200字的简讯,称崔健的表演“具有探索精神”。但内部会议记录显示,文化部为此召开了三次紧急会议。某位参会者在日记里写道:“领导指着录像带里的红布话筒架问,这算不算颜色革命的前兆?”最终的处理意见是:允许有限度传播演出录像,但禁止电视台转播崔健的镜头。

这股压制反而催生了地下传播链。北京电影学院的学生用16毫米胶片翻录了演唱会录像,通过铁路系统的熟人,将拷贝运往西安、成都、广州。在上海音乐学院,有人把《一无所有》的旋律改写成交响乐版,以“教学案例”的名义在礼堂公演。最戏剧性的传播发生在秦皇岛——某部队文工团排练时,小号手偷偷用崔健的旋律替代了《解放军进行曲》,直到政委冲到台上才发现异常。

盗版磁带的野蛮生长更值得细说。1986年7月,福建某乡镇企业的注塑车间里,工人们用港商捐赠的双卡录音机,一夜之间翻录了3000盒《一无所有》。这些磁带裹着空白封套,通过长途汽车司机运往全国。在河北白沟市场,小贩们给磁带贴上“西北风民歌精选”的标签,和邓丽君的《甜蜜蜜》捆绑销售。根据中国音像协会1987年的统计,崔健歌曲的盗版与正版比例达到了惊人的120:1。

这种传播引发连锁反应。1986年秋天,西安某机械厂青工张大力在给女友的情书里抄录了《一无所有》的歌词,被车间主任发现后,厂党委召开批判会,指责他“宣扬资产阶级虚无主义”。颇具讽刺意味的是,这场批判会的录音被人偷偷转录,反而让更多工人学会了哼唱“我要抓起你的双手/你这就跟我走”。中国社会科学院研究员王晓东在《亚文化裂变》中指出:“对崔健的每一次批判,都成了摇滚乐最好的广告。”

官方与民间的拉锯战在三个月后迎来转折点。1986年9月,某位高层领导在视察首钢时,偶然听到青年工人在休息时哼唱《一无所有》。随行人员后来回忆,领导沉默片刻后说:“这歌倒是唱出了工人阶级的朴实嘛。”这句模棱两可的评价,让文化部的禁令出现了裂缝。三个月后,崔健获准在北京大学举办专场演出——这是中国摇滚乐第一次走进高等学府。

演出现场发生了更深刻的文化碰撞。当崔健唱到“我要给你我的追求/还有我的自由”时,台下有位哲学系学生突然举起《存在与时间》的海德格尔著作。这个画面被《中国青年报》摄影记者捕捉,尽管见报时被裁剪掉了书本封面,但知识界敏锐地意识到:摇滚乐开始与启蒙思潮合流。诗人北岛在散文集《时间的玫瑰》中写道:“崔健的破锣嗓子,意外地成了八十年代思想解冻的号角。”

音乐形式的突破同样不可忽视。《一无所有》的编曲中藏着三个革命性细节:一是将小号(崔健的本职乐器)与电吉他并置,象征体制内与地下的对话;二是刻意保留吉他推弦时的杂音,打破“完美音准”的学院派标准;三是结尾处的戛然而止,不同于传统民歌的渐弱收尾。中央音乐学院作曲系曾在1987年将其作为“解构范例”分析,结论是“这种不完整感恰恰构建了新的美学范式”。

到1986年底,崔健现象已超出音乐范畴。天津某服装厂推出“一无所有”系列牛仔服,尽管很快被工商局以“违反广告法”查处;北京玉渊潭公园出现自称“崔健派”的诗社,成员们用摇滚节奏改写朦胧诗;甚至计划生育宣传队也把歌词改编成“我曾经问个不休/你何时要二胎”。这种全民戏仿的背后,是集体情绪找到了宣泄的突破口。

当我们把时间线拉长到1987年,《一无所有》的涟漪效应开始显现其真正的历史重量。这年春天,崔健带着重新编曲的版本走进中央人民广播电台录音棚。据调音师马昕回忆,当歌曲录制到第三遍时,台长突然冲进控制室要求停机——上级部门刚刚下达口头通知,禁止官方媒体传播“音调扭曲的歌曲”。这个决定反而让崔健彻底转向地下,他在海淀区租了间地下室,开始秘密录制中国首张摇滚专辑《新长征路上的摇滚》。

这张专辑的诞生过程本身就是传奇。为了凑够制作费,崔健和乐队成员接了大量婚礼演出,用赚来的钱从黑市淘换日本雅马哈合成器。更惊人的是歌词本的印刷:他们找到河北某县城的印刷厂,谎称要印《革命歌曲选集》,连夜赶工时被文化稽查队突袭,最终是厂长儿子带着两箱磁带翻墙逃走——这个年轻人后来成了唐朝乐队的第一任经纪人。

《一无所有》在不同社会群体中的解读差异,折射出1980年代末复杂的精神图景。在首钢的工人俱乐部里,工人们把“你这就跟我走”理解成对下岗潮的抗议;北京大学的诗歌研讨会上,学生们将其解读为存在主义宣言;而在安徽小岗村的田间地头,有农民对着录音机感慨:“这吼声比咱们的唢呐还敞亮!”这种多义性,让歌曲超越了单纯的音乐范畴,成为承载集体焦虑的容器。

国际视角的介入加速了神话建构。1988年2月,美国《滚石》杂志用三页篇幅报道崔健,标题赫然写着“东方的鲍勃·迪伦”。这篇报道引发连锁反应:日本NHK电视台潜入北京拍摄地下演出,法国《世界报》记者伪装成游客录制现场音频,这些境外视角的反哺,让崔健在国内获得了某种“安全光环”。一个鲜为人知的细节是:1989年崔健在柏林演出时,特意把军装换成中山装——这个服饰变化被西方媒体解读为政治隐喻,实际上只是因为他的行李箱在莫斯科被偷了。

1990年代的商品经济大潮中,《一无所有》以意想不到的方式重生。1993年,某外资运动鞋品牌在中国投放广告,背景音乐用了这首歌的电子混音版。崔健得知后连夜从厦门飞回北京,举着《著作权法》手册在文化局门口守了三天,最终迫使品牌方公开道歉并赔偿——这是中国大陆首例音乐版权胜诉案。更具荒诞色彩的是,1996年上海某房地产项目以“不再一无所有”为标语,结果开盘当天被三百多名摇滚乐迷砸了售楼处模型。

进入21世纪,这首歌的符号意义持续发酵。2005年,它被收入人民音乐出版社的《百年中国音乐经典》;2008年北京奥运会闭幕式筹备阶段,张艺谋曾提议让崔健在鸟巢演唱《一无所有》,最终因“不符合欢乐主题”被否决;2014年阿里巴巴上市路演视频中,马云用口琴吹奏了这首歌前奏——这些看似矛盾的场景,恰恰印证了其跨越时代的生命力。

回望1986年那个夜晚,崔健嘶吼时扬起的尘土早已落定,但《一无所有》掀起的文化地震仍在持续。它用四分钟完成了三个历史使命:首先,打破了中国流行音乐的单向度审美,证明“不完美”的声音同样具有艺术价值;其次,为转型期的中国青年提供了非官方的精神图腾;最后,开创了本土文化符号与全球摇滚话语体系的对话通道。正如音乐学者李皖在《中国摇滚三十年》中所说:“这不是一首歌的胜利,而是一个民族终于学会用自己的身体歌唱。”

今天的最后,让我们重听那段开启时代的前奏。当电吉他的失真音色再次响起,希望你能听见39年前那万人的跺脚声、磁带复刻时的电流杂音、还有无数普通人在这旋律中找到自己的故事。历史从来不只是教科书上的铅字,它是曾经鲜活的心跳与呐喊——就像此刻,你的耳朵与1986年的北京工人体育馆,正通过这段声波产生着奇妙的共振。

感谢收听《历史的混响》,我是夕洋洋。明天同一时间,我们将继续聆听历史在今日投下的回响。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论