晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月11日。84年前的明天,1941年8月12日,加拿大纽芬兰岛外的普拉森舍湾海面上,两艘军舰正缓缓靠近。一艘是美国海军的“奥古斯塔”号巡洋舰,另一艘是英国皇家海军的“威尔士亲王”号战列舰。甲板上,美国总统富兰克林·罗斯福裹着灰色披肩,站在栏杆边眺望远方;英国首相温斯顿·丘吉尔则叼着雪茄,黑色西装的衣角被海风掀起。两小时后,他们将在这里签署一份改变二战走向的文件——《大西洋宪章》。这份不足千字的文本,没有战场上的硝烟,却为反法西斯同盟注入了第一剂“精神疫苗”。今天,我们就从这场“海上峰会”说起,聊聊它如何改写战争的历史。

要理解这份文件的分量,得先把时间拨回1941年的夏天。那时的世界,正被战争的阴云彻底笼罩。

1939年9月1日,德国闪击波兰,第二次世界大战爆发。1940年5月,德军绕过法国引以为傲的马奇诺防线,用“闪电战”横扫法国平原,将英法联军逼至敦刻尔克海滩。40万英法士兵挤在狭窄的沙滩上,身后是逼近的德军坦克,头顶是俯冲轰炸的斯图卡战机。最终,33万余人撤退到英国,但法国本土沦陷,戴高乐将军只能在伦敦发起“自由法国”运动。

1941年6月22日,凌晨3点,德国550万大军越过苏德边境,向苏联发动突然袭击。苏联的天空被德军轰炸机的轰鸣撕裂,莫斯科的红场在战火中颤抖。斯大林在广播中呼吁:“全体苏联公民,用一切力量抗击侵略者!”但德军的推进速度远超预期——仅三个月,德军就占领了苏联欧洲部分的150万平方公里土地,推进到列宁格勒城下。

而在大西洋上,德国潜艇的“无限制潜艇战”正让英国的海上生命线岌岌可危。1941年上半年,德国U型潜艇击沉了英国260万吨商船,相当于英国全年进口粮食的四分之一。伦敦街头的面包配给制已实行半年,每个成年人每周只能领到327克面包、127克肉类;孩子们挤在防空洞里,听着头顶的轰炸机轰鸣,嘴里啃着掺了木屑的“代用面包”。一位伦敦主妇在日记里写道:“昨天去面包店,排了两小时队,只买到半条黑面包。孩子哭着问:‘妈妈,我们什么时候能吃到白面包?’我只能抱着他说:‘快了,战争很快会结束的。’”

英国是当时欧洲唯一还在抵抗纳粹的国家,但它的处境已濒临绝境。丘吉尔在给罗斯福的信中写道:“我的一边坐着巨大的俄国熊(苏联),另一边坐着巨大的北美野牛(美国),中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴……”他明白,仅凭英国的力量已无法支撑这场战争,必须争取美国的支持。但此时的美国仍笼罩在“孤立主义”的阴云下——1935年《中立法案》规定美国不得向交战国出售武器,1939年虽修改为“现款自运”,但民众反战情绪高涨。1941年7月的盖洛普民调显示,68%的美国人认为“美国不应直接参战”,罗斯福的连任竞选口号仍是“我们必须成为民主制度的伟大兵工厂”,而非直接参战。

1941年6月22日,德国入侵苏联的消息传来,罗斯福立刻意识到:如果苏联崩溃,德国将控制整个欧洲,美国的“半球安全”将彻底破灭。他迅速调整策略,通过“租借法案”向英国提供50艘旧驱逐舰,并派军事顾问团协助英军作战。但丘吉尔需要更明确的承诺——他需要美国公开站到反法西斯阵营一边,需要一份能凝聚反法西斯力量的“共同纲领”。

于是,一场秘密的“海上会晤”被提上日程。8月9日,罗斯福乘坐“奥古斯塔”号巡洋舰离开华盛顿。这艘巡洋舰的甲板上,临时搭建了保密通讯室,随行的有国务卿赫尔、陆军部长史汀生和海军部长诺克斯。丘吉尔则登上“威尔士亲王”号战列舰,这艘当时世界上最强大的战列舰装有9门15英寸主炮,但此刻它的使命不是作战,而是为两位领导人提供一个安全的会面场所。

为了掩人耳目,白宫对外宣称总统是“去纽芬兰休假”,媒体甚至刊登了罗斯福在海边钓鱼的照片。但事实上,两艘军舰的航线是严格保密的,连船员都不知道目的地。随行的英国军官回忆:“丘吉尔首相几乎一夜没睡,他在舱房里来回踱步,反复修改演讲稿。他说:‘我必须让总统明白,英国已经到了生死存亡的关头。’”

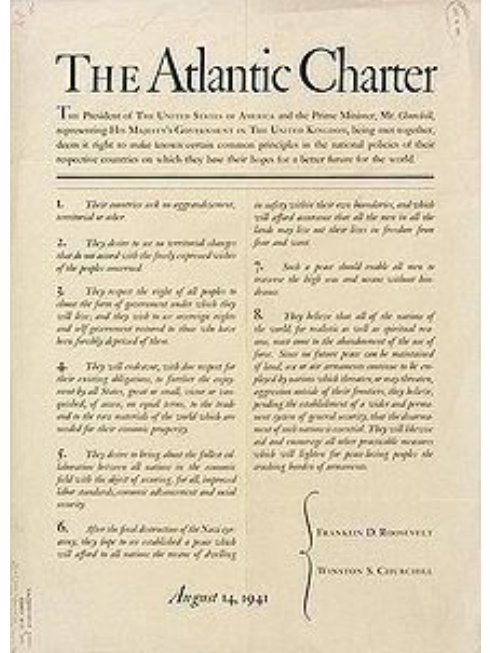

8月11日晚,会谈进入关键阶段。丘吉尔带来了英国起草的《大西洋宪章》草案,核心内容包括:尊重各国领土主权、反对侵略、支持民族自决、削减军备、公海自由航行等八条原则。罗斯福仔细阅读后,提出两点修改意见:一是将“反对侵略”改为“反对未遭挑衅的侵略”,避免被指责为“干涉他国内政”;二是增加“建立广泛而永久的普遍安全制度”,为战后国际组织埋下伏笔。

这场会谈持续了整整12个小时。丘吉尔抽着雪茄,用他标志性的抑扬顿挫语气说:“总统先生,这份宪章或许不能立刻阻止炮弹落下,但能让全世界知道,我们为何而战。”罗斯福点头回应:“更重要的是,它能让那些还在观望的国家明白,反法西斯不是少数国家的责任,而是所有热爱自由的人的共同事业。”

8月12日凌晨,两国代表在“威尔士亲王”号的军官餐厅里完成了最终文本的核对。丘吉尔特意换上了一身熨烫整齐的黑色西装,这是他最重视的场合才会穿的礼服;罗斯福则身着灰色中山装——这是他特意为这次会面准备的,既庄重又不失亲和力。签署仪式在甲板上举行,海风轻拂,阳光透过云层洒在两人的肩头。

丘吉尔拿起钢笔,用他略带颤抖的手指捏住笔杆,在铺着英国皇家海军旗的桌布上签下了“Winston S. Churchill”。他轻声对罗斯福说:“这可能是我一生中最重要的签字。”罗斯福微笑着回应:“不,首相先生,这是我们共同为自由写下的誓言。”

当两人的名字并列在文件末尾时,随行的记者按下快门。这张照片后来成为二战史上最经典的画面之一:两位领导人并肩而立,背后是辽阔的大西洋,海浪拍打着军舰的舷梯,仿佛在为这份誓言作证。

《大西洋宪章》的签署消息通过无线电波传向全球,立刻引发了连锁反应:

对英国:它向世界宣告英国并非孤军奋战,美国已成为“不宣而战”的盟友。英国《泰晤士报》评论:“这份宪章让每个英国人明白,我们的战斗是为了所有人的自由。”伦敦街头的报童举着号外大喊:“美国站在我们这边了!”许多市民自发聚集在白金汉宫外,高唱《天佑女王》,有人甚至把罗斯福的照片贴在胸前。

对苏联:尽管苏联当时与美国尚未建交,但斯大林通过情报渠道得知宪章内容后,立即指示外交人民委员莫洛托夫发表声明:“苏联完全支持宪章的原则,愿与反法西斯国家合作。”苏联红军战士在战壕里听到广播,有人把钢盔抛向空中,喊着:“我们的朋友来了!”一位苏联老兵回忆:“听到美国的消息,我们连夜加修工事,觉得有了盼头。”

对中国:当时的中国已独自抵抗日本侵略四年有余。重庆的《大公报》发表社论:“《大西洋宪章》中的‘尊重领土主权’,正是我们对日本侵略者的控诉。中国人民的抗战,是世界反法西斯战争的重要组成部分。”延安的《解放日报》也转载了宪章内容,毛泽东在文章中写道:“中国的抗战,是世界反法西斯战争的一部分,中国人民的胜利,就是世界人民的胜利。”

对世界:加拿大、澳大利亚、新西兰等英联邦国家纷纷响应,巴西、墨西哥等拉美国家也公开表示支持。秘鲁总统发表讲话:“《大西洋宪章》的签署,标志着人类对自由的共同追求进入新阶段。”印度国大党领袖尼赫鲁在报纸上发表文章:“我们印度人民支持反法西斯战争,因为我们渴望自由,而这份宪章正是自由的宣言。”

更具历史意义的是,《大西洋宪章》为战后国际秩序奠定了基石。1945年联合国成立时,其宪章的核心原则——主权平等、和平解决争端、尊重人权——几乎都能在《大西洋宪章》中找到源头。1941年8月12日的那支钢笔,不仅签署了反法西斯的共同纲领,更勾勒出了战后世界的理想图景。

当然,历史的复杂之处在于,理想与现实总有距离。《大西洋宪章》签署后仅三个月,1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美国正式参战;1942年1月,《联合国家宣言》发表,反法西斯同盟最终形成。但回溯这段历史,我们无法否认:正是《大西洋宪章》点燃了反法西斯的“希望之火”,让被侵略的国家看到了胜利的可能,让游离的力量找到了共同的方向。

1941年8月12日的普拉森舍湾,海浪依旧拍打着船舷,但两艘军舰上的灯光比任何时候都要明亮。罗斯福与丘吉尔的握手,不仅是一次国家元首的会晤,更是人类对“自由”与“正义”的集体宣誓。当我们在今天回望这份泛黄的文件时,看到的不仅是八个条款的文本,更是一群人如何在最黑暗的时刻,用文字和信念撕开战争的阴云,为世界重新点亮了希望的曙光。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1941年8月12日的那支钢笔,写下的不仅是宪章,更是人类对和平的永恒渴望。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论