谁都不想、也不能够去揭开对方脸上的社会面具,这是大家心照不宣的默契。在那假面之下,是他者消失的爱欲、是渴望堕落的自我。

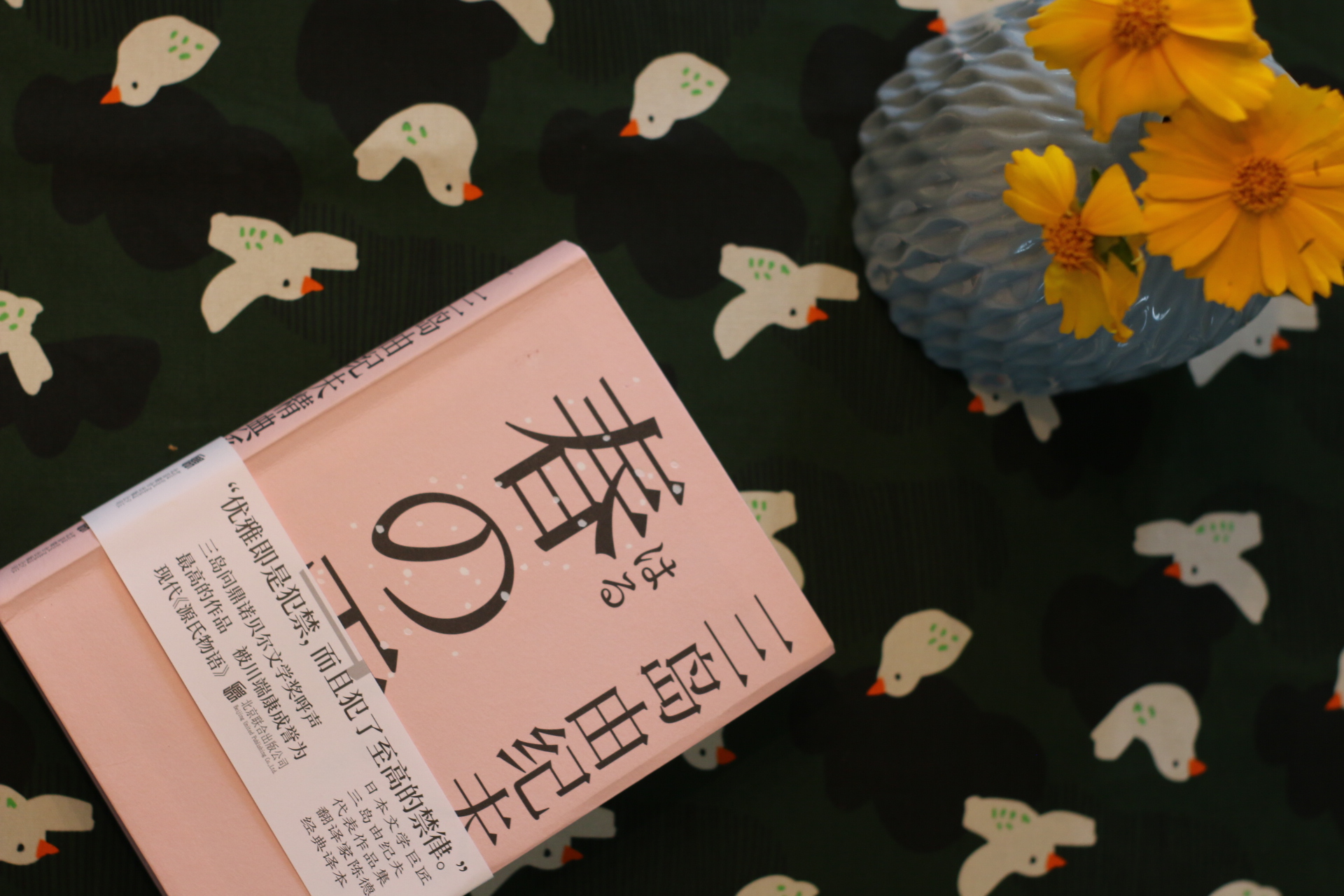

"丰饶之海"四部曲是日本著名作家三岛由纪夫的代表作之一,也是他文学生涯中的集大成之作。这部作品由四部长篇小说组成,分别是《春雪》、《奔马》、《晓寺》和《天人五衰》。四部曲的时间跨度久远,从大正时代到现代,从日本到泰国、印度等不同国家,展现了三岛由纪夫对人生、美、欲望、死亡等诸多根本问题的深刻思考。

- 《春雪》:作为四部曲的开篇,这部小说以大正时代的贵族社会为背景,讲述了主人公松枝清显与伯爵之女绫仓聪子之间的爱情悲剧。清显与聪子的禁忌之恋,以及他们最终的悲剧结局,构成了这部小说的核心情节6567。

- 《奔马》:第二部曲以昭和初期的国家主义运动为背景,通过主人公饭沼勋的故事,展现了英雄式的行动与理想主义的冲突67。

- 《晓寺》:第三部曲转向泰国,带有异国情调,讲述了本多繁邦在泰国的一段经历,以及他与月光公主的相遇,这部作品深入探讨了心理层面的主题67。

- 《天人五衰》:作为四部曲的终章,这部小说以时间流逝中的某个点为背景,通过本多繁邦与安永透的关系,探讨了衰老、死亡以及转世的主题67。

整个四部曲贯穿了三岛由纪夫对美、欲望、生死等哲学议题的探讨,同时也反映了他的美学思想和文学追求。三岛由纪夫在作品中运用了唯识论的哲学基础,以梦与轮回转世作为基调,构建了一个跨越时间和空间的叙事框架6567。这部作品不仅在日本文学界享有极高的声誉,也在国际上受到了广泛的认可和赞誉。

《春雪》是日本著名作家三岛由纪夫的长篇小说,也是其文学生涯中的集大成之作“丰饶之海”四部曲的第一部5758。这部作品以其浪漫华美的风格和深刻的主题,为三岛由纪夫的文学世界开启了序幕。

故事概述

《春雪》讲述了主人公松枝清显的恋爱悲剧和生命终结。松枝清显是侯爵之子,与伯爵的女儿聪子陷入爱河。然而,聪子被天皇敕许给洞院宫三王子治典王,即便如此,两人仍保持联系,聪子甚至怀上了清显的孩子。在聪子堕胎并削发为尼后,清显试图在月修寺与她相见,却被拒绝。清显因此心力交瘁,回到东京后不久便离世,年仅二十岁。

文学特色

三岛由纪夫在《春雪》中展现了对美的追求,小说中贯穿了“优雅的犯禁”和“亵渎的快乐”的对立,体现了作者对东方艺术神秘色彩的深刻理解。这部作品被认为是三岛由纪夫写作技巧达到炉火纯青的至高领域的展现。

评价与影响

《春雪》受到了文学界的高度评价。日本作家川端康成称赞这部长篇是《源氏物语》以来日本小说的名作。美国日本文学研究家、翻译家唐纳德·金认为《春雪》是三岛由纪夫写作技巧的巅峰之作。日本文学评论家篠田一士则认为《春雪》探索的是向绝对挑战的严肃的形而上式的命题。

作者背景

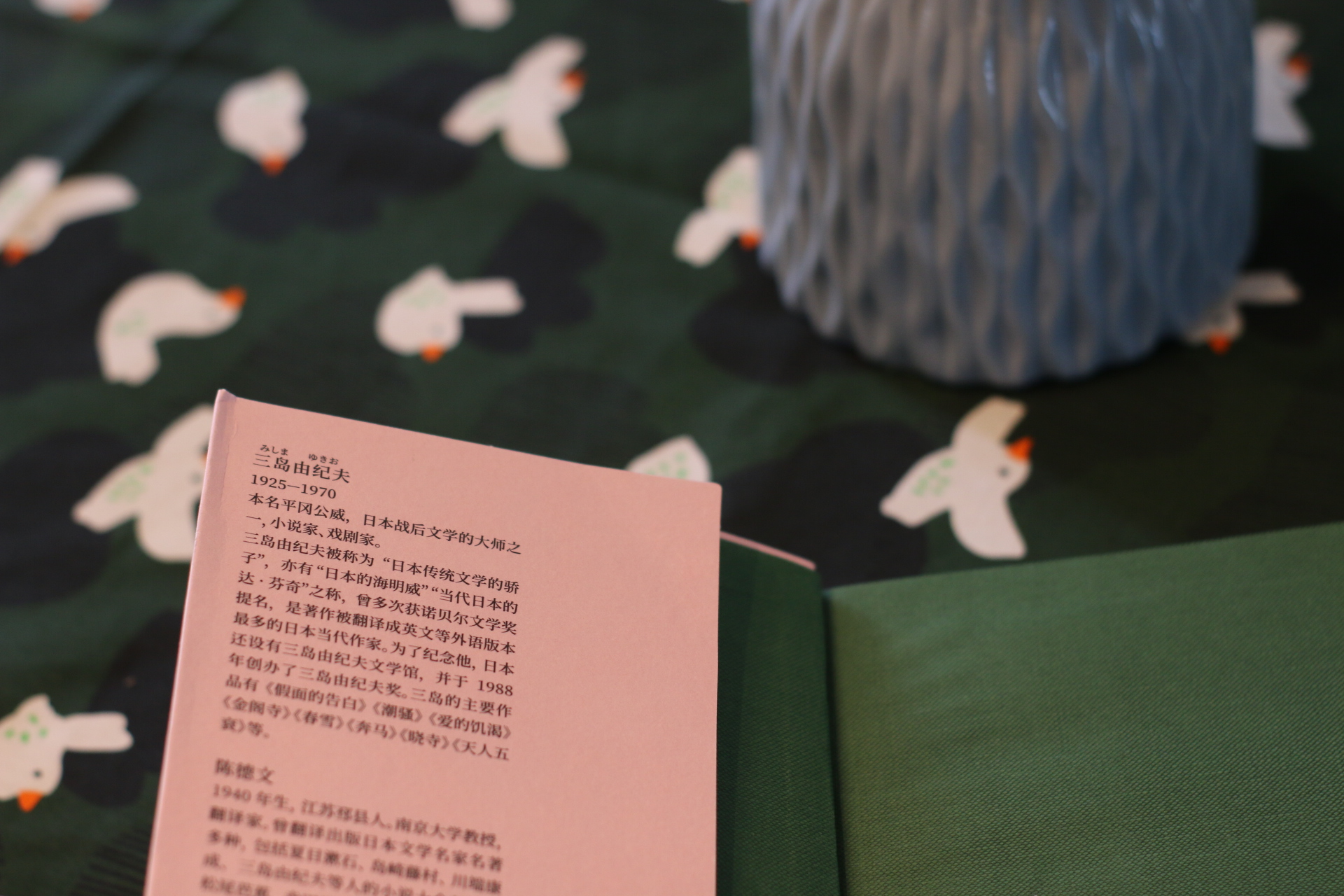

三岛由纪夫(1925-1970),本名平冈公威,是日本著名的小说家和剧作家。他的作品多样,包括长篇小说、短篇小说集和剧本集,其中《金阁寺》和《萨德侯爵夫人》等也是其代表作。三岛由纪夫的一生充满戏剧性,他在完成《丰饶之海》第四卷《天人五衰》后选择了自杀,结束了自己多彩的文学生涯。

这本书通过三个家族之间的故事,用唯美恰当的隐喻和精确的心理描写为我们揭示了日本明治社会后不同的国民心理。交织故事线通过清显的爱情悲剧收束,在纯洁唯美的春雪中描绘出衰败破碎的阴影。

在《菊与刀》这本书中,作者几乎是一针见血地总结了日本的民族性格。我认为其中的关键在于“忠”、“耻感文化”和“禅宗思想”。

《春雪》中的人物都面临着感性和理性的冲突,内在自我在社会规训下的变形

在这种文化下可以说每个人都是孤独的、顾影自怜且孤芳自赏的。谁都不想、也不能够去揭开对方脸上的社会面具,这是大家心照不宣的默契。在那假面之下,是他者消失的爱欲、是渴望堕落的自我。

这段禁忌之爱是让他复杂的情感复苏于现实世界的一个工具,一个合理的借口和理由。当这段感情从社会剥离(出家),那代表着身体在现实世界中的死亡。这是一个在传统价值下寻找自我的故事,但是日本传统社会的这种观念下,注定了当你得到真实的自我,它就会在现实社会中彻底死亡,因为这样的一个背景下,没有人可以真实地活着。

本多家虽然古朴但是已经禁止了一些神秘经验的讨论;而松枝家虽然有很多西洋东西,但内里还是传统的一套。他嵌套于传统的日本社会结构,又学到了一些现代社会中偷天换日的技术,实在是一个不值得同情的投机分子(集中西方糟粕于一身了属于)。这也是清显悲剧的直接原因,没有人给予他真实的生活,且授予了完全割裂的价值观和行动策略。他只是个年轻人,靠着盲目的热情毫无意外在这场寻找自我的探索中陨落了。

本多家庭是崛起的新贵族,他们完全接受了西方的思想,采取了西方式的生活方式。这种冷峻观察的眼光更像是作者本人的代表,其实这条线加重了“命运”的悲怆感。他并不知道这是否是命运的安排,也不知道是帮助清显还是用以往社会准则来规劝朋友;是保持以往传统中的距离对命运袖手旁观,还是像西式的朋友一样去全情投入反抗命运,中间本多是有很多摇摆的,但最终还是遵从了内心的感受。不离手的中西方书籍和法律很像是日本社会的代表:疯狂吸收以中国哲学代表的传统文化,和西方哲学等为代表的现代文化,法律也是从感性到理性的象征。这好像一场文艺复兴,当人意识到自己的情感时产生的巨大迷茫。我该怎么做?我要怎么发挥自己的力量?我想这也是日本社会处于激荡变化中日本青年的一种无措和疑问。

朗读部分:

深褐色的油墨印制的照片,和其他杂乱的战争照片迥然不同。奇妙的绘画式的构图,数千名士兵,不论怎么看,都配置得十分得当,整个画面的效果都集中于中央一根高高的白色墓标。远景是一带模糊的倾斜的山峦,左首宽阔的山裾徐徐隆起;右首的远方是稀稀落落的小树林,消失在黄尘的地平线上。代替山峦渐渐向右首升起的树林之间,透露着灰黄的天空。前景中有六棵高大的树木参天而立,以适当的间隔各自保持着平衡。树的种类不清楚,但枝干亭亭,梢头的一簇簇树叶在狂风里悲壮地飘扬着。广阔的原野远处放射着微光,近处的荒草随风披拂。画面的正中央有一个插着白木墓标和飘卷着白布的小小祭坛,上面放置着鲜花。其余都是士兵,有几千名士兵。前景中的士兵一律背向着这边,军帽上挂着一块白布,肩上斜斜地攀着武装带。他们都没有排成整齐的队列,而是这里一团,那里一堆,低垂着脑袋。只有左角前景中的几个士兵,宛如文艺复兴绘画中的人物一般,用半个黑暗的脸孔冲着这边。左首深处,原野的尽头无数士兵分布成巨大的半圆,人数众多,自然认不出谁是谁来,远远地麇集在树林之间。无论是近景的士兵还是远景的士兵,都映现着奇妙的微光,绑腿和长靴的轮廓闪闪发亮,俯伏的颈项和肩膀的线条也亮晶晶的。整个画面也因此而充满了无法形容的沉郁的气氛。所有的人都向着中央小小的白色祭坛、鲜花和墓标波浪般涌过来,献上自己的一颗心灵。漫山遍野的巨大群体的一种难以言表的悲思,犹如一个沉重的巨大铁环向中央徐徐收缩……正因为是一张深褐色的老照片,它所酿造出的悲哀是无边无际的。清显十八岁。他的一颗纤细的心灵沉浸于悲惋的忧思之中,然而,可以说养育他的家庭并未对他的这种性格起到过任何影响。

“我最近一直在考虑个性这个问题。我至少认为,这个时代,这个社会,在这所学校里,自己是个与众不同的人,我也希望有这个认识。你也是这么看吗?”“那是这样的。”逢到这种时候,清显便用他那独特甘美的、言不由衷的语调,心不在焉地应合着。“但是,百年之后又将如何?我们只能身不由己地卷裹于一个时代的思潮中,加以眺望。美术史上各个时代不同的模式,毫不留情地证明了这一点。身居于一个时代的模式之中,不论是谁都只能透过这种模式观察事物。”“那么说,现在的时代有没有模式?”“我要说的是,明治的模式正在走向死亡。然而,生活在模式里的人们,决不会看到这种模式,所以,我们也同样包裹于一种模式里。这就像金鱼一样,并不知道自己生活在鱼缸之中。“你只是生活在感情的世界,别人看到你变了,你自己也以为是忠实地生活于自己的个性之中。但是,没有任何能证明你个性的东西。同时代人的证言一个也不可指望,或许你的感情世界的本身,代表着时代的模式最纯粹的形态。……不过,同样没有任何证据可以证明这一点。”“那么说什么可以作证呢?”“时间,只有时间。时间的过程概括了你和我,将我们未曾觉察到的时代的共性,残酷地引证出来……随之,把我们一股脑儿归纳为:‘大正初年的青年们都是这样一种思维方法。他们穿着这样的衣服,操着一口这样的语言。’你很讨厌剑道部那帮家伙吧?你对那些人满怀蔑视的心情吧?”“唔。”清显渐次感到一股寒气透过裤子袭击而来,浑身感到发冷,他坐在亭子的栏杆旁边,凝视着脱尽积雪的山茶树叶,光艳无比,耀目争辉。“啊,是的,我讨厌那帮家伙,瞧不起他们。”本多对于清显这种敷衍了事的应付态度已经不感到奇怪了。他接着说下去:“那么,你想想看,再过十年,人们将会把你同你最鄙视的那帮家伙一样对待,你又将如何呢?那些人粗劣的头脑,用文弱的言辞辱骂他人的褊狭的心胸,欺负低年级学生,对乃木将军疯狂的崇拜,每天打扫明治天皇手植的杨桐树周围,那副感到欣喜异常的神经……所有这些东西,都将和你的感情生活混为一谈,笼而统之加以处理。

“而且,在这个基础上,人们就会轻而易举抓住我们如今所处的时代总体的真实。现在,就像一湾被搅动的水,平静下来之后,水面上忽然清晰地泛起一道油彩。是的,我们的时代的真实,于僵死之后将被轻易地加以分离,让每个人都看得一清二楚。而且,百年之后,人们就自然会弄明白,这种真实完全是一种错误的思维,我们也将被当做那个时代持有错误思想的人统一对待。“想想看,这种概观究竟基于何种标准呢?是那个时代天才的思维,还是伟大人物的思维?都不是!后来人为这个时代下定义的基准,就是我们和剑道部的那些人一种无意识的共同点,亦即我们所具有的最通俗的一般性信仰。所谓时代,永远被置于一种愚昧的信仰之下而加以概括。”

空空如也

暂无小宇宙热门评论