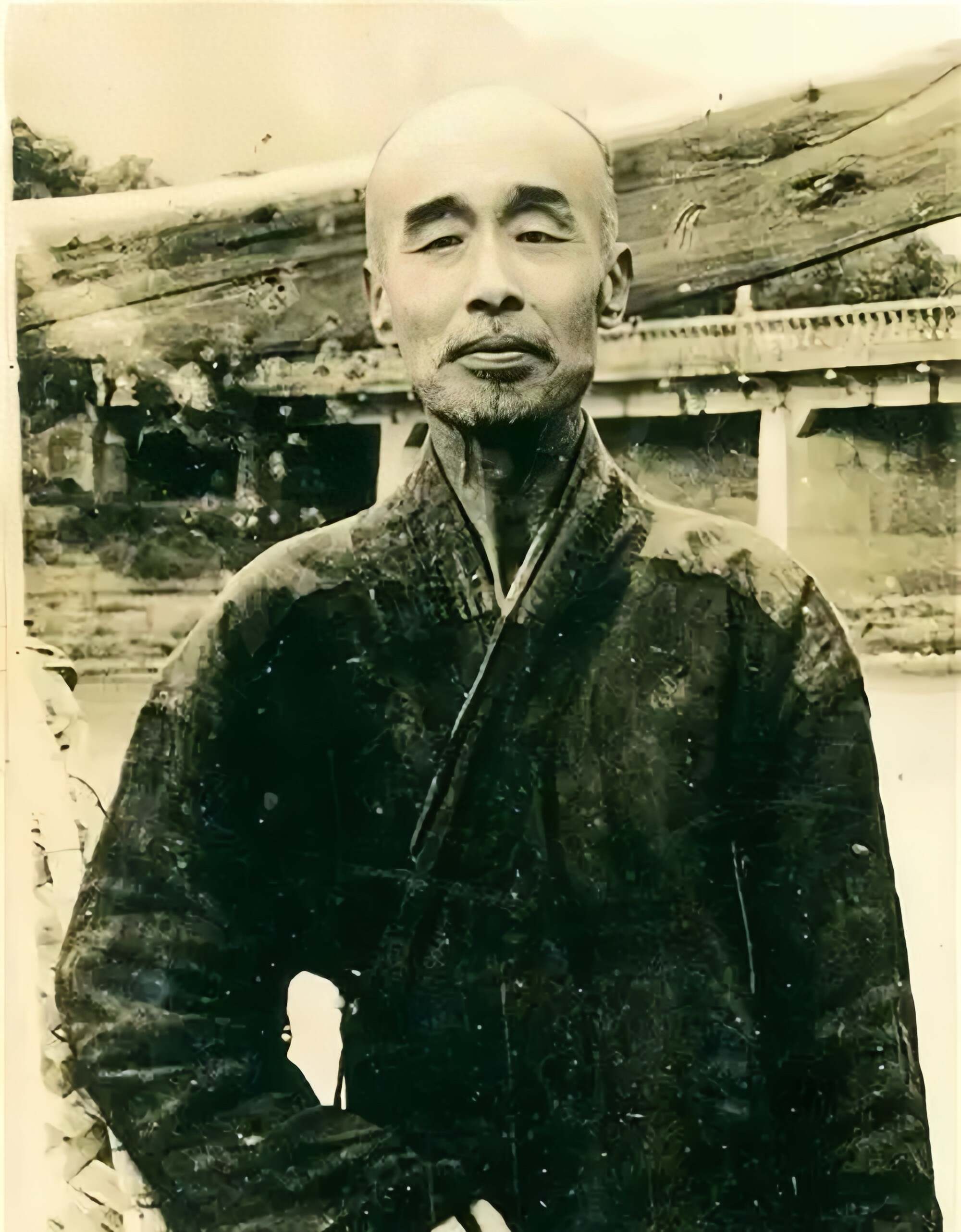

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月18日。107年前的明天,1918年8月19日,杭州西湖边的虎跑寺里,一声悠长的钟磬划破了晨雾。一位身着灰色僧袍的中年男子跪在蒲团上,双手合十,对着佛像深深三拜。他面前的香案上,摆着剪断的发簪、褪色的西装,还有一封未寄出的家书——这封家书的落款,曾是“上海图画美术院院长李叔同”,而此刻,他将正式更名为“演音”,号“弘一”。

这位让无数人惊叹“转身”的男子,正是中国近代史上最具传奇色彩的文化大家之一。从“二十文章惊海内”的艺术天才,到“重兴南山律宗”的一代高僧,李叔同的出家,不仅是个人命运的转折,更折射出一个时代的文化焦虑与精神探索。今天,我们就从这声晨钟说起,聊聊这位“弘一法师”的前世今生。

要理解李叔同为何选择出家,得先认识他“前半生”的模样。

1880年,李叔同出生于浙江平湖的一个官宦世家。父亲李世珍是清朝举人,曾任吏部主事,家境殷实;母亲王氏出身书香门第,擅长诗词。优渥的家境让他自幼接受了系统的传统教育——6岁读《三字经》,10岁学《论语》,15岁能作诗填词,17岁考中秀才。但与传统文人不同的是,李叔同对“新学”有着强烈的好奇。

1898年,戊戌变法失败,18岁的李叔同随母亲迁居上海。这座刚刚开埠的“十里洋场”,让他第一次接触到了西方文化:他在《时务报》上发表诗词,在城隍庙的旧书摊淘到了《天演论》,甚至在教会学校里学过英文。1901年,他考入南洋公学(今上海交通大学前身),师从蔡元培先生,系统学习了哲学、文学、美学。

1905年,25岁的李叔同做出了一个让所有人震惊的决定:东渡日本留学。他放弃了科举仕途,在东京美术学校学习油画,同时在音乐学校攻读钢琴与作曲。在日本,他接触到了西方现代艺术、戏剧和佛教思想。他参演过话剧《茶花女》,是中国首位男扮女装登台表演的演员;他创办了《音乐小杂志》,是中国最早的音乐期刊之一;他跟随日本律师学习法律,甚至一度想成为“国际律师”。

1910年,李叔同学成回国,此时的他已是“学贯中西”的文化名人。他先后在天津直隶高等工业学堂、上海城东女学任教,教授图画、音乐和文学;他与友人创办了“上海书画公会”,推动传统书画与西方艺术的融合;他创作的歌曲《送别》(“长亭外,古道边,芳草碧连天”)风靡全国,至今仍是经典。

在朋友眼中,李叔同是“全才”:他能写一手漂亮的魏碑,画得一手传神的仕女图,弹得一手动人的钢琴,甚至能用日语翻译莎士比亚的戏剧。他的生活精致而热烈——穿西装、吃西餐、出入社交场合,与当时的名流如梁启超、蔡元培、欧阳予倩等交往密切。

但谁能想到,这样一位“活在当下”的文化达人,会在1918年的夏天,突然选择“遁入空门”?

关于李叔同出家的直接原因,历史资料中没有明确的“一句话答案”,但我们可以从他的书信、日记和朋友回忆中,拼凑出一些线索。

首先是“人生无常”的感悟。李叔同的父母早逝——父亲在他15岁时病逝,母亲在他26岁时离世。母亲的葬礼上,他写下了“哀痛何极,涕泗横流”的祭文,第一次深刻体会到“生死”的重量。此后,他的人生中接连遭遇变故:1909年,他的长子李准出生后不久夭折;1911年,他的次子李端出生,却在1914年因猩红热夭折。孩子的夭折让他痛苦,也让他开始思考:“人活一世,究竟为何而来?财富、名声,是否能抵御生离死别的痛苦?”

其次是“艺术救国”的幻灭。辛亥革命后,李叔同曾满怀希望地投身教育,希望通过艺术培养“新国民”。他在《太平洋画报》上呼吁“以美育代宗教”,在上海图画美术院(今南京艺术学院前身)推行“自由创作”的教学理念。但随着时间推移,他逐渐失望——军阀混战让社会动荡,学生的学费常被拖欠,连学校的教室都因欠租被查封。他在给友人的信中写道:“我教学生画玫瑰,可他们的书包里装着的是饥饿;我教学生唱《送别》,可他们的耳边响的是枪炮声。这样的艺术,有什么用?”

更关键的是对“佛教”的重新认识。李叔同早年接触过佛教,但多是“文人雅趣”——他喜欢读《金刚经》,欣赏禅宗的机锋,却从未想过“出家”。1915年,他在杭州结识了高僧了悟法师,两人常在一起谈经论道。了悟法师告诉他:“艺术是‘相’,佛法是‘心’。若能以佛心观艺术,方知‘万法归一’。”这句话像一颗种子,在他心里慢慢发芽。

1918年春天,李叔同的妻子俞蓉儿带着两个孩子从天津来到上海。此时的他,已多次向妻子透露“想出家”的念头。俞蓉儿哭着问他:“你放得下这个家吗?”他沉默良久,说:“我不是放得下,是必须放下。”

1918年8月19日清晨,杭州虎跑寺的晨雾还未散去。李叔同穿着一身灰色僧袍,站在寺门口的老槐树下。他的身后,跟着他的学生丰子恺、刘质平,还有几位好友。丰子恺后来回忆:“老师的脸色很平静,眼睛里却有泪光。他说:‘今天,我要和过去的李叔同告别了。’”

按照佛教仪轨,剃度仪式在寺内的“天王殿”举行。住持了悟法师为他剪断发簪,剃去头发,又为他授了“三皈五戒”。当最后一缕青丝飘落时,李叔同双手合十,轻声说:“从今往后,我就是弘一。”

仪式结束后,弘一法师在虎跑寺的客房里整理行李。他的行李很简单:几件换洗的僧衣,一本《金刚经》,还有半箱未完成的画稿。他给丰子恺写了一封信:“余今出家,实为悲悯众生,非厌世也。愿君继续以艺术唤醒世人,余则以佛法护持众生。”

弘一法师的出家,在当时的文化界引起了巨大震动。有人惋惜:“中国失去了一位艺术大师!”有人不解:“好好的日子不过,何必去当和尚?”也有人敬佩:“这才是真正的‘大彻大悟’。”

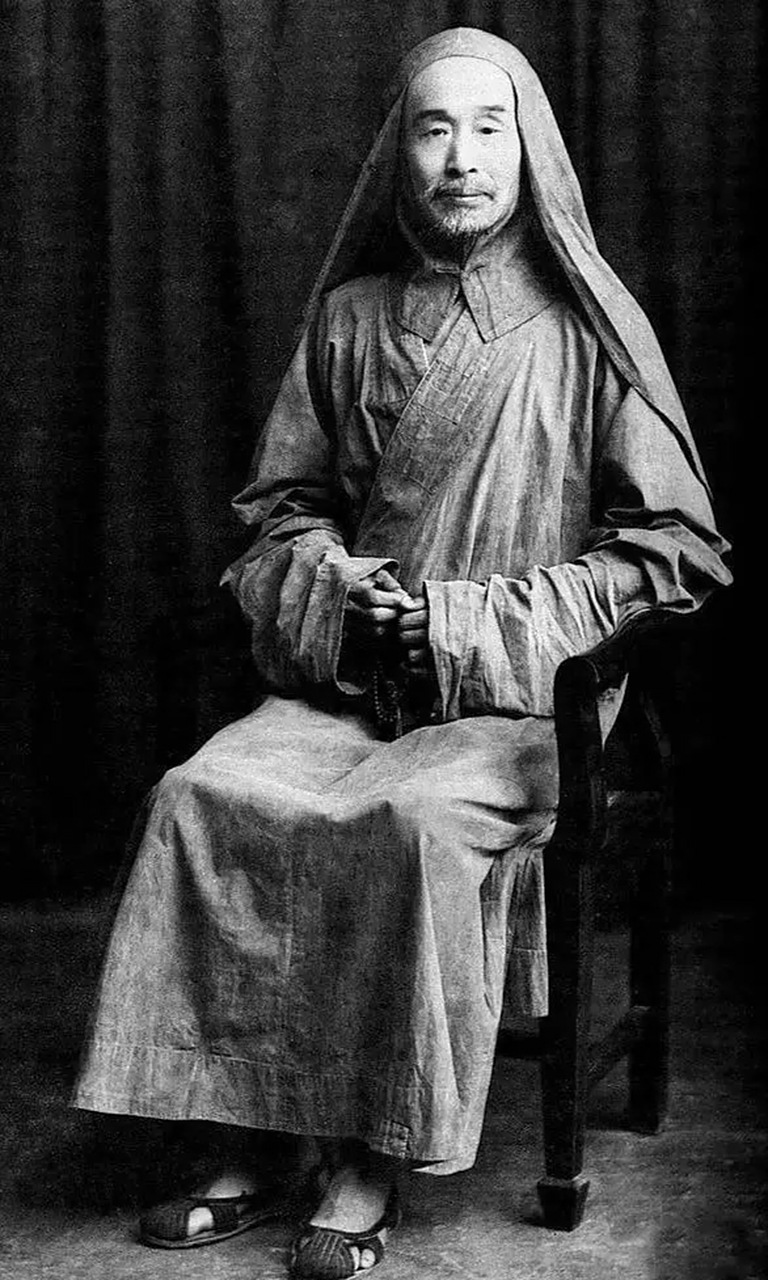

但弘一法师本人,却从未后悔这个选择。出家后,他隐居在浙江、福建的寺庙中,潜心研究律宗——这是佛教中最注重戒律的宗派,强调“以戒为师”。他整理了《四分律比丘戒相表记》《南山律在家备览》等佛教经典,成为中国近代律宗的集大成者。他还创办了“南山律学院”,培养了一批年轻的僧才,其中许多人后来成为佛教界的栋梁。

更难得的是,弘一法师始终保持着一颗“慈悲心”。他不顾年迈,深入山区为农民说法;他用自己的积蓄赈济灾民,在抗日战争期间组织“僧侣救护队”,救治受伤的士兵。1937年,他在厦门南普陀寺演讲时说:“佛法不是避世的,而是入世的。真正的修行,是在生活中修,在苦难中修。”

1942年10月13日,弘一法师在福建泉州温陵养老院圆寂,享年63岁。临终前,他写下“悲欣交集”四个字,既是对一生的总结,也是对众生的祝福。

1918年8月19日的虎跑寺晨钟,不仅是一位文化名人的“转身”,更是一个时代的“精神注脚”。李叔同的出家,不是对艺术的放弃,而是对“生命意义”的重新追问;不是对社会的逃离,而是以另一种方式参与社会——他用佛法滋养心灵,用戒律规范行为,用慈悲温暖人间。

从“李叔同”到“弘一法师”,从“艺术天才”到“律宗高僧”,他的一生都在探索“如何活得更通透”。正如他在《晚晴集》中所写:“执象而求,咫尺千里;观物外之物,思身后之身。”

今天,当我们站在虎跑寺的古银杏树下,听着风吹过经幡的声音,或许会明白:真正的“自由”,不是随心所欲,而是看清生活的真相后,依然选择热爱;真正的“成功”,不是名满天下,而是找到内心的安宁,并用这份安宁照亮他人。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1918年8月19日的虎跑寺晨钟,不仅唤醒了一位高僧,更唤醒了我们对“生命意义”的思考。愿我们都能在喧嚣中保持清醒,在平凡中找到属于自己的“澄明”。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论