各位听众朋友好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年4月17日,我们将回到47年前的明天——1978年4月18日,巴拿马城总统府的棕榈树在加勒比海的热风中摇曳,一场持续了四分之三个世纪的拉锯战终于迎来转折点。巴拿马领导人奥马尔·托里霍斯将军与美国代表索莱达兄弟交换文件,签署了《巴拿马运河条约》。这份条约规定,美国将在1999年12月31日午夜前将运河主权完整归还巴拿马。签字仪式上,托里霍斯将军的钢笔在羊皮纸上划下的每一笔,都凝结着巴拿马三代人的血泪与抗争。

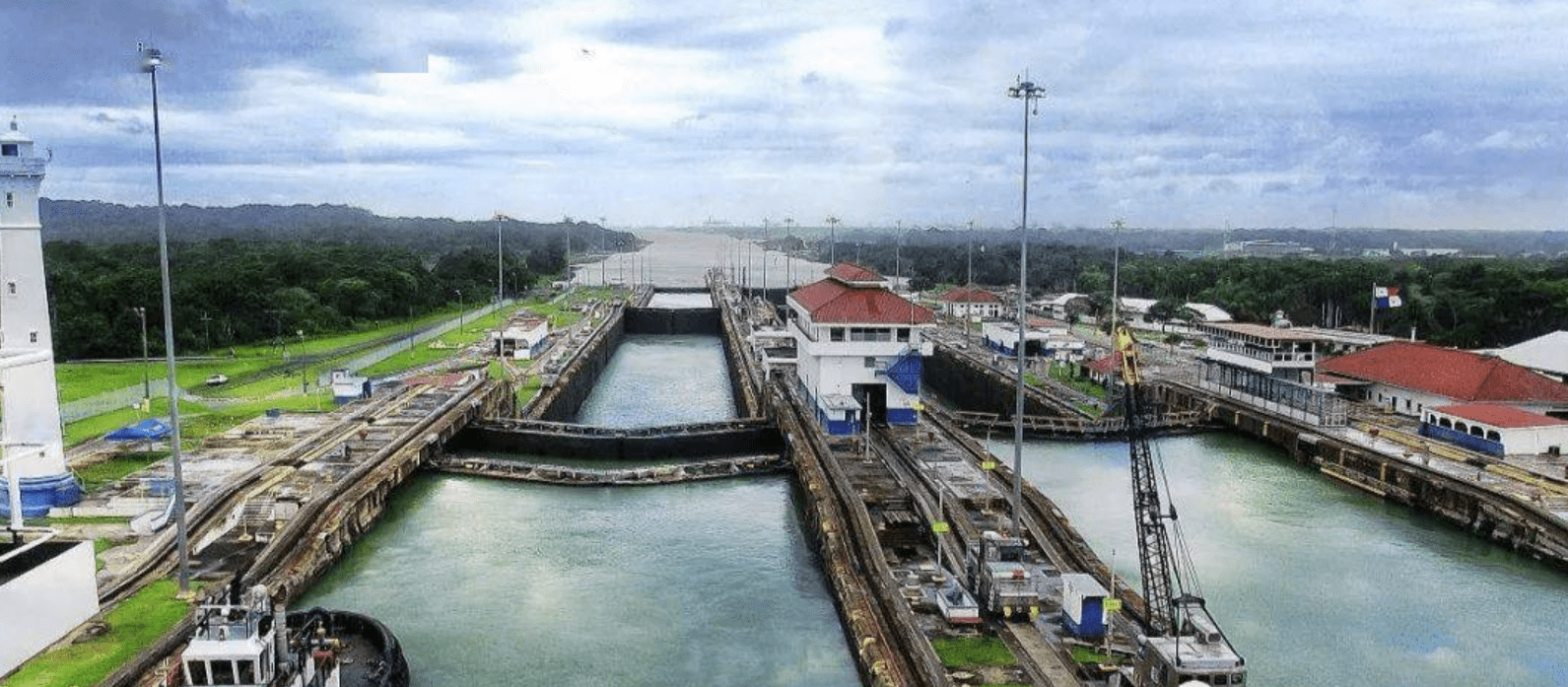

要理解这份条约的分量,我们需要回到地理课本上那条著名的“世界桥梁”——巴拿马地峡。这片仅6.5万平方公里的土地,最窄处仅65公里,却分隔了大西洋与太平洋。早在16世纪,西班牙殖民者就用骡马将秘鲁的黄金从太平洋沿岸运至大西洋港口,这条“皇家大道”每年运输的财富足以买下整个欧洲。但真正让巴拿马成为世界焦点的,是1880年法国人启动的运河工程。

法国工程师斐迪南·德·雷赛布因主持苏伊士运河工程而声名大噪,但巴拿马的热带雨林给了他致命一击。黄热病和疟疾在工人中肆虐,雨季的泥石流冲毁轨道,仅1884年就有5000人丧生。工程耗资2.87亿法郎(相当于今日50亿美元),最终只挖出7600万立方米土方。1889年,法国运河公司破产,留下一个烂摊子和2.2万座坟茔。这场失败被作家普鲁斯特称为“19世纪最昂贵的傲慢”。

美国的介入带着赤裸裸的霸权色彩。1903年,巴拿马脱离哥伦比亚独立,全程由美国军舰“纳什维尔号”在海上威慑哥伦比亚军队。独立后第15天,美国即与巴拿马签署《海-布诺-瓦里亚条约》,以1000万美元和每年25万美元租金的代价,永久租借运河两岸16公里宽的“运河区”。这份条约的签署地甚至不在巴拿马本土,而是在美国军舰甲板上完成。时任美国总统西奥多·罗斯福后来承认:“我直接抢走了运河区,连国会辩论都省了。”

运河的建设堪称人类工程史上的奇迹,也是殖民压迫的铁证。1914年通航时,美国动用4.5万名劳工(大部分来自西印度群岛),挖出1.8亿立方米土方——足够建造63座胡夫金字塔。但光鲜背后是森严的种族隔离:白人工程师住在空调别墅区,黑人劳工挤在铁皮棚屋;运河区学校、医院、邮局仅对美国人开放,巴拿马人进入需出示护照;甚至连运河区商店都只收美元,巴拿马货币被视作废纸。这种屈辱在1964年1月9日演变为“国旗事件”——巴拿马学生试图在运河区升起国旗,美军开枪镇压,造成22名巴拿马人死亡,400余人受伤。

奥马尔·托里霍斯将军的上台改变了局势。这位出身乡村教师的军人,在1968年政变后成为巴拿马实际领导人。他深知军事对抗美国无异于以卵击石,转而用外交智慧撬动国际舆论。1973年3月,他推动联合国安理会在巴拿马城召开特别会议,15国代表齐聚一堂。中国代表黄华发言掷地有声:“巴拿马运河是巴拿马领土不可分割的一部分,必须归还主权!”尽管美国动用否决权阻挠决议,但第三世界国家的声援让白宫意识到——在冷战格局下,坚持殖民政策可能将整个拉美推向苏联阵营。

1974年2月7日,美国国务卿基辛格飞抵巴拿马城,这是他职业生涯中最尴尬的谈判之一。托里霍斯将军没有安排红地毯和仪仗队,而是让基辛格的车队穿过挤满抗议者的街道。人群举着“运河是我们的”标语牌,有人甚至向车队扔腐烂的香蕉——这是对“香蕉共和国”殖民史的讽刺。在总统府会议厅,托里霍斯指着窗外运河区的美军基地说:“你们在这里有14个军事设施,比巴拿马军队的兵营还多。这不是合作,是占领。”

谈判桌上的数字博弈惊心动魄。美方最初只愿将运河区部分土地“逐步移交”,托里霍斯则坚持“完整主权不容分割”;美国要求保留永久军事干预权,巴拿马提出“共同防御”概念;最胶着的是经济条款——巴拿马要求获得运河年收入的60%(当时约1.2亿美元),而美方只愿给15%。僵局持续了九个月,直到1974年11月,托里霍斯发动全国抗议:十万巴拿马人手持蜡烛包围运河区,用烛光拼出“主权”字样。美国驻巴拿马大使回忆:“那晚的烛光让华盛顿意识到,托里霍斯能动员的力量远超预期。”

转机出现在1977年。美国总统卡特需要外交政绩提振支持率,托里霍斯抓住机会发起舆论战。他邀请美国记者参观运河区贫民窟:铁皮屋里住着当年开凿运河的黑人劳工后裔,80%的家庭没有自来水;美军基地的高尔夫球场却用淡化海水浇灌草坪,每天耗电量相当于一座10万人口的城市。这些画面登上《纽约时报》头版后,卡特迫于民意压力,同意将运河收入分成提升至45%,并承诺2000年前撤出所有美军。

但条约的细节藏着暗礁。附件条款规定,美国保留“优先防卫权”——即任何时候认为运河“中立性受威胁”,可单方面军事干预。更致命的是第4条:“巴拿马需确保运河运营效率不低于现有水平”,这为美国日后干涉埋下伏笔。托里霍斯在签字前夜召开内阁会议,农业部长含泪质问:“这算胜利还是投降?”托里霍斯回答:“我们拿到的是钥匙,但锁芯还在别人手里。”

1977年9月7日,卡特与托里霍斯在华盛顿正式签署条约。白宫草坪上,卡特用西班牙语说“感谢巴拿马人民的耐心”,托里霍斯却突然掏出钢笔,在条约副本上画了一只展翅的雄鹰——这是巴拿马国徽的图案。这个即兴举动让美国国务院官员冷汗直流,但现场摄影师抓拍的画面登上全球头条:《华尔街日报》评论:“那只钢笔画的鹰,比条约本身更刺痛美国人的神经。”

条约生效后的冲击波迅速扩散。美国保守派议员指责卡特“出卖国家利益”,前加州州长里根公开宣称:“我们建了运河,我们付了钱,它就是我们的!”巴拿马国内同样暗流涌动:极左派学生焚烧美国国旗,指责托里霍斯是“卖国贼”;商人阶层则担忧失去美军消费带来的经济红利。托里霍斯用铁腕平息争议,他解散国会、暂停政党活动,甚至将反对派报纸主编驱逐出境。这种高压手段虽然稳定了局势,却也为1981年他的离奇空难埋下伏笔。

1999年12月31日午夜,巴拿马运河区的安孔山观测台上,美国总统克林顿的特使将一把长30厘米的银制钥匙交给巴拿马总统米蕾娅·莫斯科索。这把钥匙象征运河船闸控制权,但它实际打开的是一段更复杂的历史——移交前的最后五年,美国以“维护运河安全”为名,新增了12项补充协议,要求巴拿马雇佣美国工程师、采购指定公司的雷达系统,甚至规定运河管理层的半数职位必须由美方推荐人员担任。巴拿马谈判代表私下苦笑:“我们收回了运河,但操作手册还攥在别人手里。”

真正的主权考验始于运营实践。2000年1月1日,巴拿马运河管理局(ACP)挂牌成立,首任局长阿尔贝托·阿莱曼·苏贝达面临三重压力:美国撤走85%的技术骨干,导致船闸控制系统多次瘫痪;日本船东协会质疑“小国能否保障全球物流命脉”;国内工会要求将运河利润全部分配给民生项目。苏贝达用铁腕改革破局:他引入德国西门子升级船闸自动化系统,雇佣菲律宾籍引航员填补人力缺口,并将运河通行费提高9%——这一决策让2001年运河收入突破10亿美元,比美国管理时期增长47%。

运河的经济效益重塑了巴拿马的国家命运。2006年全民公投通过运河扩建计划,政府发行25亿美元债券,中国银行牵头的财团认购了三分之一。2016年6月26日,新船闸启用,中国远洋“中远海运巴拿马号”成为首艘通过的新巴拿马型货轮。如今,运河年收入超30亿美元,占巴拿马GDP的6%,但争议随之而来:干旱导致加通湖水位下降,2023年通行量减少36%;农民抗议运河优先用水导致农田干涸;经济学家警告“过度依赖运河如同把鸡蛋放在一个篮子里”。

回望1978年4月18日的条约签署,其意义远超一纸文书。它证明了小国能在大国博弈中靠韧性与智慧赢得尊严——托里霍斯将军在谈判桌上说过的“主权不是恩赐,是抗争的果实”,至今镌刻在巴拿马国会大厅。但历史也留下警示:当运河从殖民工具变为国家支柱时,如何平衡经济利益与生态责任、全球责任与本土诉求,仍是未竟的课题。

今天的巴拿马运河,每天有38艘货轮穿越这道“世界桥梁”,每艘船缴纳的数十万美元通行费中,有3%被划入“主权基金”,用于资助偏远山区的学校。或许这正是历史的深意:当年殖民者用炸药炸开山体的巨响,终将化为孩童读书的琅琅声;曾经被军舰挟持的主权,正在用吊桥钢索的吱呀声,讲述一个关于尊严与成长的故事。

感谢您收听今天的《历史的混响》,我是夕洋洋。明天,我们将继续探寻另一个“历史上的明天”,在时光长河中打捞被遗忘的细节。愿历史的声音,始终在你耳畔回响。再见。

空空如也

暂无小宇宙热门评论