时长:

69分钟

播放:

1,997

发布:

4个月前

简介...

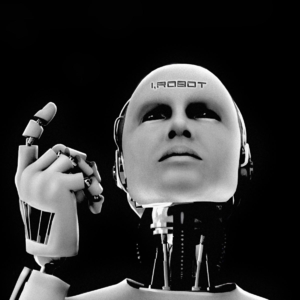

本期播客我们迎来了一位重磅返场嘉宾美国哥伦大学的刘禾教授!就在今年八月,一本被国内期待了将近十五年的著作《弗洛伊德机器人:数字时代的哲学批判》(The Freudian Robot: Digital Media and the Future of the Unconscious))迎来了它的首个中译本。也是在同月,世界人工智能大会在北京召开,AI技术的全面应用和市场化成为大势所趋。在此背景下,读这本书,可以说恰逢其时。

刘禾老师从开始写作这本书到2013年英文版出版,再到如今中译本的面世,十五年间人文与技术领域的变化和发展让人眼花缭乱,特别是这两年Chat GPT、豆包、DeepSeek的广泛应用,让越来越多的人对人工智能正在改变我们周遭的世界有了切肤之感,有惊喜,也有恐惧。

重新回看这本书,书中开头点出的那句人类古老的迷思:为什么机器应该模仿人或者复制人?它就像山鲁佐德在《一千零一夜》开头吊人胃口的前情提要,以此开始,刘禾老师为我们编织出一部技术与人类心灵相爱相杀的另类叙事。

【时间轴】

* 03:09:人类为什么一直都有机器人迷思?机器一定要像人吗?

* 06:09:追求不朽的木乃伊到反身杀人的哈尔9000

* 08:29: 20世纪以来的机器人建立在图灵的数学基础上

* 10:19:机器的自动性与人的语言的自动性之间有什么关系?

* 12:01:什么是弗洛伊德机器人?

* 14:30:人的无意识与机器的强制性重复

* 16:13: 如果你想打开一个人的大脑去找他是怎么思想的话,你永远也找不到

* 18:20:关于人工智能的讨论必须上升到一个哲学的层面,才能把有些问题想清楚

* 22:00:你以为你在和ChatGPT聊天,其实你只是在和你的幻觉对话

* 24:08:人类第一个聊天机器人,1966年研发的Elisa

* 30:18:好莱坞的数字演员与机器人的「恐惑症」

* 31:21:鬼故事、弗兰肯斯坦情结与科幻小说中的机器人恐惧

* 33:07:科学家从弗洛伊德那里找到灵感

* 35:47:《2001太空漫游》的作者阿瑟·克拉克在香农实验室被吓出了灵感。

* 39:35:摩斯电码、回车键与英文的第27个字母

* 45:09:詹姆斯·乔伊斯与人工智能理论家的神交时刻

* 49:52:学术著作里的叙事性与悬疑感

* 52:13:从拉康与爱伦坡的小说中,找到一种流动的叙事

* 55:47:数学家马尔可夫与普希金的《奥涅金》

* 59:58:不是文科受到冲击,是大学教育本身收到了冲击

* 65:16: 有关书中重难点概念敲黑板:如何理解表意系统?

* 66:01: 不要把这本书当作一本科技史的作品来读

【互动福利】

我们将在下一期节目开播前,从评论区中挑选两个优质评论,赠送刘禾老师的新书《弗洛伊德机器人:数字时代的哲学批判》一本~

【本期歌单】

Labor Of Love - Theodore Shapiro

Red Rock Riviera - Sea Power

【互动方式】

如果你对本期话题或本节目有任何想法或问题,请在评论区大胆留言!也可以扫描shownotes里的二维码加入我们的听友群,和我们一起在习以为常的观念里撬开缝隙,松松土壤~

【关于我们】

主持人:刘盟赟

后期制作:孙静

刘禾老师从开始写作这本书到2013年英文版出版,再到如今中译本的面世,十五年间人文与技术领域的变化和发展让人眼花缭乱,特别是这两年Chat GPT、豆包、DeepSeek的广泛应用,让越来越多的人对人工智能正在改变我们周遭的世界有了切肤之感,有惊喜,也有恐惧。

重新回看这本书,书中开头点出的那句人类古老的迷思:为什么机器应该模仿人或者复制人?它就像山鲁佐德在《一千零一夜》开头吊人胃口的前情提要,以此开始,刘禾老师为我们编织出一部技术与人类心灵相爱相杀的另类叙事。

【时间轴】

* 03:09:人类为什么一直都有机器人迷思?机器一定要像人吗?

* 06:09:追求不朽的木乃伊到反身杀人的哈尔9000

* 08:29: 20世纪以来的机器人建立在图灵的数学基础上

* 10:19:机器的自动性与人的语言的自动性之间有什么关系?

* 12:01:什么是弗洛伊德机器人?

* 14:30:人的无意识与机器的强制性重复

* 16:13: 如果你想打开一个人的大脑去找他是怎么思想的话,你永远也找不到

* 18:20:关于人工智能的讨论必须上升到一个哲学的层面,才能把有些问题想清楚

* 22:00:你以为你在和ChatGPT聊天,其实你只是在和你的幻觉对话

* 24:08:人类第一个聊天机器人,1966年研发的Elisa

* 30:18:好莱坞的数字演员与机器人的「恐惑症」

* 31:21:鬼故事、弗兰肯斯坦情结与科幻小说中的机器人恐惧

* 33:07:科学家从弗洛伊德那里找到灵感

* 35:47:《2001太空漫游》的作者阿瑟·克拉克在香农实验室被吓出了灵感。

* 39:35:摩斯电码、回车键与英文的第27个字母

* 45:09:詹姆斯·乔伊斯与人工智能理论家的神交时刻

* 49:52:学术著作里的叙事性与悬疑感

* 52:13:从拉康与爱伦坡的小说中,找到一种流动的叙事

* 55:47:数学家马尔可夫与普希金的《奥涅金》

* 59:58:不是文科受到冲击,是大学教育本身收到了冲击

* 65:16: 有关书中重难点概念敲黑板:如何理解表意系统?

* 66:01: 不要把这本书当作一本科技史的作品来读

【互动福利】

我们将在下一期节目开播前,从评论区中挑选两个优质评论,赠送刘禾老师的新书《弗洛伊德机器人:数字时代的哲学批判》一本~

【本期歌单】

Labor Of Love - Theodore Shapiro

Red Rock Riviera - Sea Power

【互动方式】

如果你对本期话题或本节目有任何想法或问题,请在评论区大胆留言!也可以扫描shownotes里的二维码加入我们的听友群,和我们一起在习以为常的观念里撬开缝隙,松松土壤~

【关于我们】

主持人:刘盟赟

后期制作:孙静

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

泰拉漫游指北

4个月前

北京

3

34:08 我也没有看出来哈哈哈,读了很多遍《沙人》,这是第一次注意到这一点

Eva_

4个月前

广东

2

👂🏻

大小柚子

4个月前

山东

2

开头有点没听进去,差点错过这期精彩的节目,被安利了这本书!

刘盟赟

4个月前

上海

2

要是听了这期播客,有进一步想要深度阅读和了解相关内容和这本书的同学们,可以点击阅读“上海书评”为刘禾老师做的精彩访谈:

https://mp.weixin.qq.com/s/fS33INOHXbpAyxeTBeIjJA

萤渡舟

4个月前

河南

2

机器自动运作和咱平时说话时的“不经大脑”,表面看差不多,实则天差地别。机器是按代码死执行,咱人是潜意识里的自然流露,这么一比,技术和人性的区别就明明白白了。还有那个“弗洛伊德机器人”,说白了就是想用分析人类心理的法子去研究AI,看看机器要是有“不自觉的想法”,会是啥模样。人在无意识里爱瞎想,机器就爱反复干同一件事。这一对比,你就懂为啥咱们看到那些太像人的机器,比如好莱坞的数字演员,会又怕又觉得新鲜,这其实就是咱对自己“到底是谁”的焦虑。就像《2001太空漫游》的灵感,竟是科学家在实验室被吓到后冒出来的,科幻和科学就这么搅和在一起,说到底还是人类在琢磨“啥是智能,咱自己又是啥样的智能”。这期播客没只聊技术,而是上升到了哲学高度。AI不是孤立的,它和文学、心理学、哲学都有关系。从乔伊斯的意识流写作,到弗洛伊德分析人心,这些都是在讲“人类怎么造智能,又怎么被智能影响”。

HD325929z

4个月前

浙江

1

哲学思辨一直在我的脑海里强势存在另一个我,我的大脑里涌现出无尽的标点符号,或许我天生是为语言而来,一年半前我读了李飞飞老师的《我看见的世界》,高兴到跳脚,我知道我多年来一直在求索的对话在前人的智慧肩膀上有了一些松绑可能性,我知道我想要实现的梦想是需要强有力的技术支持的,谁都想要成为风口上的那头猪,我只是正好撞上了这阵生成式人工智能龙卷风而已,在「重启试试」今天推文出现之前,刘禾老师的名字似乎未出现在我的认知范围内(可能也有过,只是聪慧不够的我未能及时捕捉到),我想我需要翻阅刘禾老师的真知灼见,所以我留言了,已经受到你们两回宠爱啦,今天这回我想为自己多争取一份被看见!随信奉上这几日我喜爱的🌰

丰琳

4个月前

浙江

1

弗洛伊德机器人不是会做梦的机器,而是我们自己:人和机器绑在循环里,被推荐、评分、优化这些机制轻轻推着走。你以为是自己在选内容,很多时候是回路在帮你做决定;久而久之,这套机制就像把“无意识”外包给了系统。我感觉,作者在意的并非“机器能否做梦”,而是“我们如何在被程式化的梦里生活”。这本书叙述学科跨度大,感觉需要相关理论背景才能顺畅吸收。虽然我一点不专业,但我还是很爱这本书💜💙

HD187732e

4个月前

上海

1

59:14 好精彩,马上去下单

散币游勇

4个月前

湖北

1

恐惑这点有启发,机器作为偶像如果有交互可以算有机,哲学喝计算机相遇,表征还是表意,模仿还是智能体,这是个问题

致柔_tkQT

4个月前

山东

1

技術的發展會把人類帶向終點嗎?也許。不過,在這個過程中,它首先會把人類反顧帶回原點。

in_M7V1

4个月前

浙江

1

ai会让人文学科受到冲击让我觉得奇怪。ai的发展,不正应该会让人反思自身,反思存在吗?人文学科正好就是干这个的。

Noki_Gvlx

4个月前

广东

1

机器人就是弗洛伊德提出的“双重身”,他既让我们熟悉又令我们恐惧,我们把他设计成与我们的身体结构类似,或许除了对不朽的追求,还有人类想象力的局限。人类还并没有思考出如何最大程度的发挥机器与人工智能的力量,仅仅将机器视为“更完美的自己”终究会成为人类的一种执念。

我十分认同刘老师的诸多观点,同时刘老师也给了我许多启发。随着科技的迅速发展,技术不断在冲击着我们传统的伦理等认知观念,机器可以成为人类心理的多重投射,那我们仅将其作为人类的投射就足够了吗?当我认为人与机器最大的区别就在于人的意识与主观能动性之时,无意识对人的巨大作用被刘老师提及,人与机器人根本的区别又在何处?我的脑海中盘桓着诸多问题,我想这就是我未来想要继续探索的方向,也是人类需要不断明晰的角度。

Susie_1124

4个月前

上海

1

非常喜欢和认同“我们在人工智能上投射了许多人的期待和观点”这点,人类一直在混乱中寻找一种秩序感,会对无序和不可掌控感到恐慌。这与前阵子看的《鱼,不存在》观点不谋而合。很期待书里对人的无意识这部分的探讨,有机会会拜读一下~~~

指北针

4个月前

吉林

1

哇!我的女神

newplant

4个月前

广西

1

56:59 素,本好久不用数学的文科生做质性研究的时候痛苦了好久……

兽斯

3个月前

广东

1

求同步更新到podcast🙏

好谢翔

4个月前

上海

1

55:39 科学家如何看小说,这个话题有趣~

Ailbe_

4个月前

浙江

0

下单了!!在书到之前我要再听一次!!!太有启发了!!!这位老师的学术魅力太强了!这第一次遇见,感到姗姗来迟。

步履不停_ddTr

3个月前

陕西

0

33:06 需要关心和陪伴,同时又担心控制和奴役,即使在人与人的交往中就已经有了吧。换成机器,担心的一面出于技术原理的模糊、以及“非我族类”的恐惧而放大了。是不是可以理解为,人们潜意识里觉得生理结构决定思维和行动?共同的身体感受才是理解的基础?

泰拉漫游指北

4个月前

北京

0

1:05:58 这里忽然蹦出来一句北京话好好笑哈哈哈