晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月13日。72年前的明天,1953年8月14日,苏联官方通过广播向全世界宣布:“苏联已成功进行了氢弹爆炸试验。”这条用俄语播出的简短消息,像一颗投入中亚荒原的陨石,在冷战的国际天空中激起了持续数十年的冲击波。它不仅标志着人类历史上第一颗实用氢弹的诞生,更彻底改写了美苏核竞赛的规则——从此,“相互摧毁”的恐怖平衡取代了单方面的核垄断,全球战略格局由此进入新的动荡期。今天,我们就从这声来自哈萨克斯坦的巨响说起,聊聊它如何成为冷战史上的关键转折点。

要理解苏联氢弹试验的意义,得先把时间拨回1945年7月16日。那一天,美国在新墨西哥州的阿拉莫戈多沙漠,用一门214吨重的“大炮”将一颗代号“三位一体”的原子弹射向天空。爆炸瞬间,蘑菇云腾空而起,高度达1.2万米,方圆16公里的玻璃被震成齑粉,地面留下一个深100米、直径300米的陨石坑。这颗炸弹的威力相当于2万吨TNT炸药——相当于同时引爆4000节满载煤炭的火车车厢。

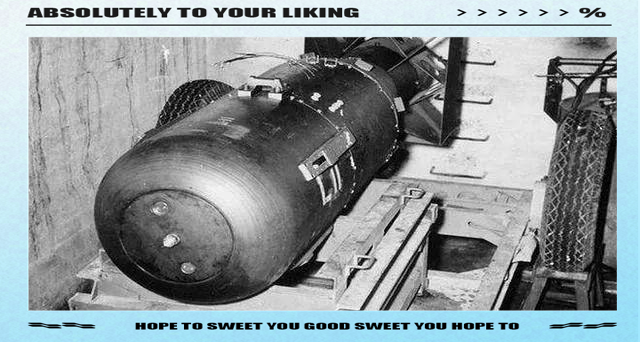

三个月后,美国将两颗原子弹投向日本广岛和长崎。“小男孩”原子弹在广岛上空600米爆炸,瞬间蒸发了一座城市的中心区;“胖子”原子弹在长崎爆炸,产生的冲击波掀翻了整片山坡。这两场爆炸直接加速了二战的结束,但也让全世界第一次见识到核武器的恐怖:它能在瞬间摧毁一座城市,让数十万人在灼烧、辐射和冲击波中丧生。

但原子弹从诞生起就带着“致命缺陷”。它的原理是“核裂变”——用中子轰击重原子核(如铀-235或钚-239),使其分裂成较轻的原子核,同时释放能量。这种反应需要大量高纯度的裂变材料,而铀-235在自然界中仅占天然铀的0.7%,提炼1公斤铀-235需要处理数吨矿石;钚-239则需要通过核反应堆生产,流程复杂且产量极低。更关键的是,原子弹的核燃料只能“一次性”使用——一旦引爆,所有裂变材料都会在微秒内消耗殆尽,无法形成持续的爆炸效应。

而氢弹的出现,彻底解决了这些问题。它的原理是“核聚变”——轻原子核(如氘、氚)在极高的温度(超过1亿摄氏度)和压力下,克服静电斥力结合成较重的原子核(如氦),释放出比核裂变更大的能量。核聚变的原料氘在海水中大量存在(每升海水含0.03克氘,足够制造一枚百万吨级氢弹),成本远低于核裂变材料;更重要的是,氢弹的爆炸威力可以达到原子弹的数十倍甚至上百倍。一枚当量为100万吨的氢弹,相当于50颗广岛原子弹的总威力。

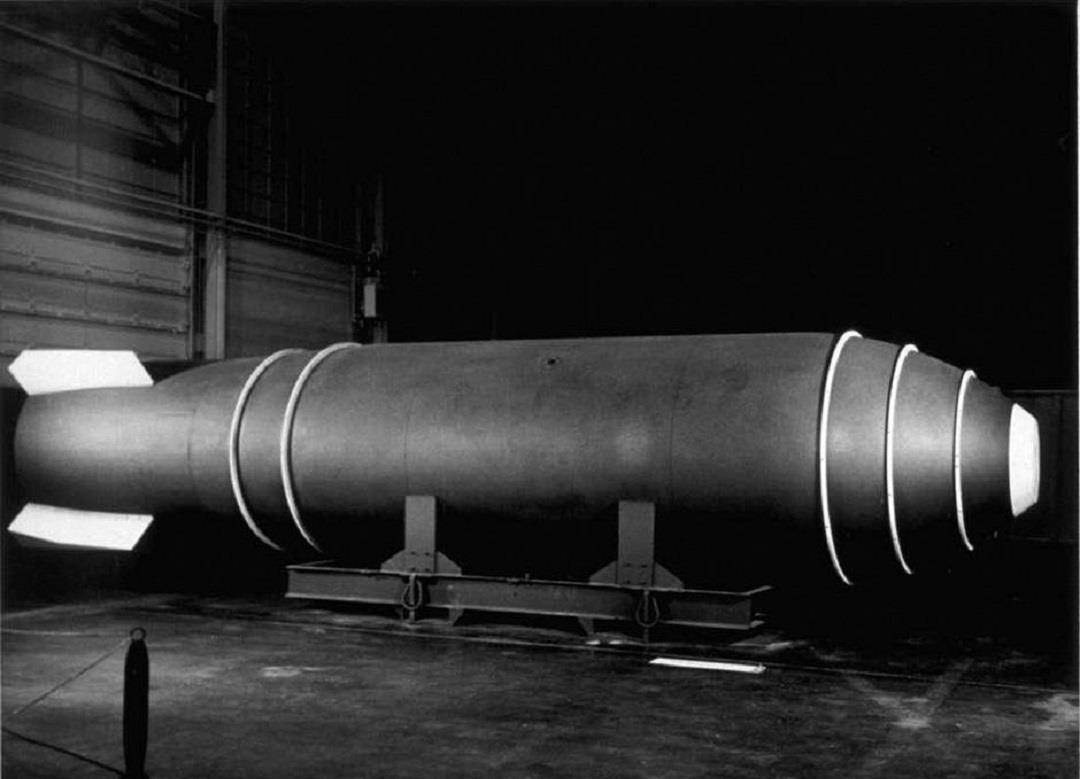

1949年8月29日,苏联在哈萨克斯坦的塞米巴拉金斯克试验场试爆了第一颗原子弹(代号“铁克瓦”),爆炸当量约2.2万吨TNT,打破了美国的核垄断。但此时的苏联,核武库规模远小于美国——美国在1952年已拥有438枚原子弹,而苏联仅有120枚。更让苏联高层焦虑的是,美国早在1951年就启动了氢弹研发计划(代号“迈克”),并于1952年11月在太平洋的埃内韦塔克环礁试爆了第一颗氢弹(代号“麦克”),爆炸当量相当于1000万吨TNT,是广岛原子弹的500倍。

美国的氢弹试验成功后,苏联领导人斯大林在1953年3月去世前,曾紧急召见核物理学家伊戈尔·库尔恰托夫,下达了近乎“死命令”的指示:“必须在最短时间内造出氢弹,否则苏联将永远处于美国的核阴影下。我们的国家安全,取决于能否掌握这种终极武器。”

苏联的氢弹研发团队,由一群天才科学家组成,其中最关键的,是年仅32岁的理论物理学家安德烈·德米特里耶维奇·萨哈罗夫。

萨哈罗夫1921年出生于莫斯科一个知识分子家庭,父亲是医生,母亲是教师。他15岁考入莫斯科国立大学物理系,25岁便获得苏联科学院院士称号,因在核聚变理论上的突破被称为“苏联氢弹之父”。

在萨哈罗夫之前,科学家们普遍认为,实现可控核聚变需要“磁约束”(用磁场将高温等离子体困在容器中)或“惯性约束”(用激光压缩燃料),但这两种方法都需要极其复杂的设备,短期内无法用于武器研发。

萨哈罗夫的突破在于提出了“辐射内爆”理论。他意识到,氢弹需要的极高温度和压力,可以通过原子弹的爆炸来“间接”实现——当原子弹爆炸时,会产生强烈的X射线和γ射线,这些高能辐射会像“无形的手”一样,将包裹在外层的氢弹燃料(氘、氚和锂-6)快速压缩,使其密度达到核聚变所需的水平(相当于将一杯水压缩到一颗糖的大小),同时温度飙升至数亿摄氏度。

这一理论在当时属于“疯狂的猜想”。美国科学家曾断言:“要在实验室外实现辐射内爆,至少需要十年时间。”但萨哈罗夫没有被吓倒。他带领团队在苏联科学院的秘密实验室里,用黑板、计算尺和简陋的仪器,反复推导公式、模拟爆炸过程。他的同事回忆:“萨哈罗夫经常穿着沾满墨水的衬衫,蹲在地上画草图,一坐就是十几个小时。他说:‘如果我们现在不突破,苏联的子孙后代将为今天的犹豫付出代价。’”

为了验证辐射内爆理论,苏联选择了哈萨克斯坦的塞米巴拉金斯克作为试验场。这里位于中亚荒原,方圆500公里内没有大城市,气候干燥,地质稳定,是理想的核试验场地。试验团队的工作人员回忆:“我们在荒原上搭建了临时实验室,用帆布帐篷遮挡风沙。冬天零下40度,水管冻得像铁棍;夏天地表温度超过50度,仪器设备经常失灵。但萨哈罗夫总是第一个到达实验室,最后一个离开。”

1953年夏天,苏联的氢弹试验进入最后阶段。他们制造了一枚代号“伊凡”的氢弹,当量设定为40万吨TNT——虽然比美国1952年的“麦克”氢弹小,但已经超过了当时所有原子弹的威力。

试验前夜,塞米巴拉金斯克的天空格外晴朗。试验场的工作人员将“伊凡”氢弹吊装到一架图-4轰炸机上。这架轰炸机经过特殊改装,机腹加装了加固挂架,飞行员受过严格的抗辐射训练。萨哈罗夫站在指挥中心,手里攥着秒表,眼睛紧盯着雷达屏幕。

1953年8月14日凌晨5点,试验场警报声骤然响起。所有非必要人员撤离到30公里外的地下掩体,通过望远镜和仪器监测试验场的情况。掩体内,萨哈罗夫的团队成员紧握着拳头,有人甚至开始祈祷——这是他们多年的心血,更是苏联国家命运的赌注。

5点50分,轰炸机爬升至10000米高空,投下“伊凡”氢弹。炸弹在离地面1000米的高度爆炸,瞬间产生的强光刺穿了云层,将整个荒原照得如同白昼。地面上的沙土被汽化,形成直径超过2公里的火球,温度高达数千万摄氏度。爆炸产生的冲击波向四周扩散,将试验场的铁丝网、帐篷、汽车和设备全部掀飞,连10公里外的树木都被连根拔起。

掩体内的仪器疯狂跳动,数据显示:爆炸当量达到40万吨TNT,与美国“麦克”氢弹的威力相当。几分钟后,一架侦察机飞抵试验场上空,拍摄的画面显示:爆炸中心形成一个深300米、直径1.2公里的陨石坑,坑内流淌着熔化的岩石,周围的沙丘被烤成玻璃状。

当天下午,苏联官方通过广播向全世界宣布:“苏联已成功进行了氢弹爆炸试验。这一成就证明了苏联在核武器领域的领先地位,也为维护世界和平提供了新的保障。”

消息传到美国,白宫陷入一片沉默。杜鲁门总统在当天的内阁会议上说:“苏联人比我们预想的更快。他们的氢弹试验成功,意味着我们失去了核垄断的优势。”美国国防部长查尔斯·威尔逊则哀叹:“我们的核威慑政策失效了,现在必须重新评估全球战略。”

苏联氢弹试验的成功,彻底改变了冷战的规则。

此前,美国凭借原子弹的数量和技术优势,对苏联形成了“核讹诈”——任何苏联的军事行动都可能招致美国的核打击。但苏联氢弹的试验成功,让双方都拥有了“相互摧毁”的能力:任何一方发动核攻击,都将招致对方的毁灭性报复。这种“恐怖平衡”的形成,反而降低了直接战争的风险。正如美国战略学家托马斯·谢林所说:“核威慑的本质不是‘我能打你’,而是‘我能让你不敢打我’。”

苏联氢弹的成功刺激了美国,两国开始了新一轮的核军备竞赛。美国加速了氢弹的量产和部署:1954年,美国试爆了当量1500万吨的“喝彩城堡”氢弹,威力是“麦克”的15倍;1955年,美国空军装备了B-52战略轰炸机,可携带氢弹全球打击。苏联则迅速跟进:1955年试爆了当量100万吨的“沙皇炸弹”(代号“伊凡”),成为人类历史上威力最大的核武器;1961年,“沙皇炸弹”在北极上空爆炸,当量达到5000万吨,爆炸产生的蘑菇云高达64公里,连挪威的地震仪都记录到了震动。

氢弹的出现,让“全面核战争”成为“不可承受之重”。1962年古巴导弹危机期间,美苏双方之所以最终妥协,正是因为双方都清楚:任何误判都可能导致“核冬天”——全球气温下降、农作物绝收、数亿人死于辐射和饥荒。这种“同归于尽”的恐惧,反而成为维持战略稳定的“威慑底线”。

氢弹的恐怖威力,也让国际社会意识到“核扩散”的危险。1963年,美苏英签署《部分禁止核试验条约》,禁止在大气层、水下和太空进行核试验;1968年,《不扩散核武器条约》签署,旨在防止核武器扩散到其他国家。这些条约的出台,与氢弹的出现直接相关——各国明白,核战争的代价太高,必须通过国际合作来控制风险。

苏联氢弹试验的成功,也让塞米巴拉金斯克地区付出了沉重的代价。

试验场的辐射污染持续了数十年。据哈萨克斯坦国家辐射安全中心的统计,1953年至1991年间,塞米巴拉金斯克地区的辐射剂量是正常水平的100倍以上。当地居民的癌症发病率比全国平均水平高出3倍,白血病、甲状腺癌等疾病高发。直到今天,试验场的土壤中仍含有高浓度的铯-137和锶-90,当地农民种植的小麦需要经过特殊检测才能食用。

试验也对当地生态造成了长期破坏。爆炸产生的冲击波摧毁了数千平方公里的森林,许多动物因辐射死亡或变异。一位当地老人回忆:“试验后,我们的鹿群消失了,河水变得浑浊,连空气里都有一股金属味。孩子们经常咳嗽,大人们说那是‘原子风的诅咒’。”

1953年8月14日的那声爆炸,早已消失在历史的长河里。但它留下的遗产,至今仍在影响着我们的生活。

它改写了冷战的规则,让“相互摧毁”的平衡取代了单方面的核垄断;它推动了核军备竞赛的升级,也让人类第一次意识到“科技进步”与“人类安全”的矛盾;它催生了核不扩散体系,为全球战略稳定奠定了基础;它甚至为核能的和平利用开辟了道路——苏联在氢弹技术的基础上,于1954年建成了世界上第一座核电站(奥布宁斯克核电站),为人类利用核能发电开辟了道路。

当我们今天站在塞米巴拉金斯克的试验场遗址前,看到的是一片寂静的荒原,偶尔有野兔从辐射污染的草丛中窜出。但历史的记忆从未消失——那些在试验场工作的科学家、撤离的居民、见证爆炸的飞行员,他们的故事被写进档案,被刻在纪念碑上,被后人铭记。

1953年8月14日的“氢弹宣言”,不仅改变了冷战的历史,更让我们更深刻地理解:科技的力量越大,人类越需要智慧与克制。正如萨哈罗夫在晚年所说:“我为自己参与了氢弹研发感到自豪,但我也为核武器的存在感到痛苦。我希望有一天,人类能真正学会用科技服务和平,而不是毁灭。”

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1953年8月14日的塞米巴拉金斯克巨响,不仅是一声爆炸,更是一面镜子,照见了人类在探索未知时的勇气与代价。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论