晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年5月10日,明天我们将迎来五月的第二个星期日——母亲节。这个被康乃馨与贺卡装点的温馨节日,其实诞生于战争创伤与社会变革的剧烈碰撞中。让我们把时间拨回1876年的美国西弗吉尼亚州,在一座卫理公会教堂的地下室里,45岁的女教师安·贾维斯正在主持“母亲日工作俱乐部”的例会。这位被后世称为“母亲节之母”的女性不会想到,她的努力将在一个世纪后化作全球性的文化符号。

要理解母亲节的真正起源,必须回到美国内战后的特殊时期。南北战争造成60万人死亡,无数家庭破碎,安·贾维斯所在的格拉夫顿镇恰好在南北阵营交界处。她组织的俱乐部最初目标极其务实:教妇女基础的卫生护理知识。当时战场上近三分之二的士兵并非死于枪伤,而是因伤口感染和传染病丧命。俱乐部成员每周熬制消毒的药水、制作医用纱布,这些物资通过地下网络悄悄送往南北两军的战地医院。

安·贾维斯的理念超越了单纯的慈善。1870年,她公开发表《母亲和平宣言》,呼吁将阵亡将士纪念日改为“母亲友谊日”,让南北方的母亲们共同悼念所有战争死难者。这份宣言里写道:“我们的儿子不是作为敌人死去的,而是被贪婪政客欺骗的兄弟。”这种激进的反战主张遭到当局打压,却为后来的节日埋下种子。1880年代,俱乐部开始推动公共卫生改革,成功迫使地方政府建立传染病隔离医院,这成为美国最早的公共卫生体系雏形。

真正的转折发生在1905年5月9日。安·贾维斯在费城因心肌梗塞去世,她的女儿安娜·贾维斯在整理遗物时发现母亲珍藏的俱乐部会议记录。泛黄的纸页上记着1876年5月12日的重要决议:“应设立母亲纪念日,让后世铭记母亲们阻止战争的智慧。”这个日期后来被刻意调整——安娜选择五月的第二个星期日作为纪念日,既避开宗教节日,又方便子女返乡。

1907年5月12日,安娜自费在格拉夫顿教堂举办首场母亲节纪念活动。她订购的500支白色康乃馨成为经典象征:白色代表纯洁,康乃馨是安·贾维斯生前最爱的花——因其盛开时花瓣呈放射状,暗合“母亲之爱无偏无私”的寓意。参与者除佩戴康乃馨外,还要在教堂钟声里静默12分钟,每分钟对应一个使徒,以此强调母爱的神圣性。这场仅有407人参与的活动,却吸引了《费城问询报》的全程报道。

推广母亲节的过程充满波折。1908年,安娜向国会提交立法请愿时,收到百货公司联名反对信——商人们担心法定节日会减少工作日。她转而寻求宗教界支持,成功说服全美基督教协进会将母亲节列入教会日历。1912年,西弗吉尼亚州率先承认母亲节的法律地位,但附带了苛刻条件:禁止任何商业庆祝行为。这种理想主义设定埋下日后冲突的伏笔。

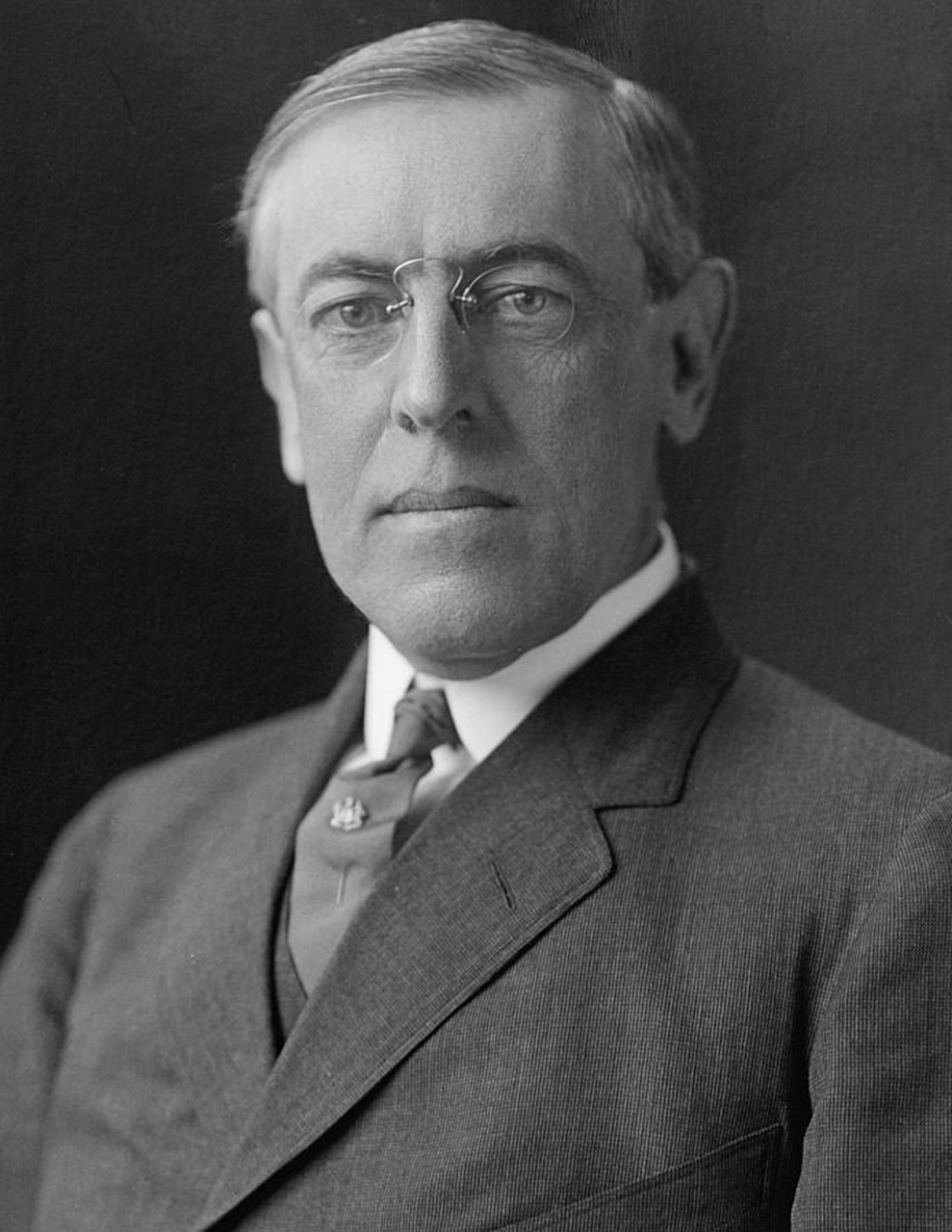

1914年5月8日,伍德罗·威尔逊总统签署法案确立母亲节为全国性节日。鲜为人知的是,法案通过前夜,国会曾激烈辩论是否要命名为“母亲与父亲节”。来自犹他州的议员里德·斯姆特抗议:“父亲已经拥有选举权,而母亲还在为基本人权奋斗!”这句话扭转了舆论风向,最终法案以368票赞成、2票反对的压倒性优势通过。

母亲节的迅速商业化令安娜始料未及。1920年,贺卡公司推出首款母亲节专用卡片,安娜立即召开记者会谴责:“贺卡是懒惰者的发明,亲手写信才是真心的证明!”1923年,她甚至冲击费城花商大会,高喊“康乃馨不是商品”而被警方带走。这些激烈抗争未能阻止时代洪流——到1930年,全美母亲节鲜花销售额突破8500万美元,相当于今天的13亿美元。

母亲节在美国本土的快速普及,与二十世纪初的社会变革密不可分。1910年代正值美国妇女争取选举权的关键期,全国妇女党领袖爱丽丝·保罗敏锐察觉到母亲节的政治价值。她组织成员在1915年母亲节当天,向白宫递交绣着紫色、白色、金色三色线的请愿书——这三种颜色分别象征尊严、纯洁与正义。这种将母性神圣化与政治诉求结合的策略取得奇效,《纽约时报》头版刊登了五百位母亲联名信:“如果我们能培育生命,为何不能参与决定生命的未来?”1920年宪法第19修正案通过时,很多议员承认母亲节营造的舆论氛围起到了推动作用。

全球化传播的第一站意外出现在战火中的欧洲。1918年11月停战协议签署后,驻扎法国的美国士兵自发在五月的第二个周日聚会怀念母亲。巴黎花商嗅到商机,将白色康乃馨改染成法国国旗的蓝白红三色,每束售价高达20法郎(相当于士兵半月津贴)。这种变种康乃馨引发安娜·贾维斯的强烈抗议,她致信法国总统要求禁止商业滥用,却收到外交部礼貌而冷漠的回函:“法兰西感激美国士兵的牺牲,但鲜花的颜色属于全人类。”

真正的转折发生在1930年代。德国纳粹政权将母亲节改造成“雅利安优生学宣传工具”,每年颁发“德意志母亲荣誉十字勋章”——生育四孩得铜章,六孩得银章,八孩以上获金章。柏林博物馆至今保存着1939年的宣传海报:金发母亲怀抱婴儿,背景是工厂与麦田,标语写着“每个新生儿都是射向未来的子弹”。这种扭曲令安娜痛心疾首,她在《华盛顿邮报》发文谴责:“他们偷走了母亲的神圣,将其变成国家机器上的齿轮。”

东方国家对母亲节的接纳过程更为复杂。日本在1931年首次引进母亲节,军国主义政府将其与神道教结合,要求子女向天皇与母亲行双重跪拜礼。真正的本土化发生在1950年,森永糖果公司发起“给妈妈写三行诗”活动,收集到27万封来信。其中最动人的一首写道:“白发映着灶火/你拆开我寄的罐头/说这是最好的母亲节礼物。”这种将西方节日与战后物资匮乏现实结合的方式,让母亲节真正融入日本家庭。

中国与母亲节的相遇充满波折。1943年,重庆《大公报》首次详细介绍母亲节,将其作为“美国民主生活方式”案例报道。1948年上海永安百货举办首届母亲节促销,却在报纸广告中把康乃馨错印成牡丹,引发文化争议。真正的转折点是1982年,广东《家庭》杂志发起“评选十佳母亲”活动,收到来自新疆、西藏等地的六百多封推荐信。获得第一名的海南农妇王秀兰,其事迹是独自抚养七个孤儿并供他们全部考上大学。这个本土化案例为母亲节注入新内涵,也埋下官方与商业力量博弈的伏笔。

商业化浪潮在二十世纪末达到顶峰。1990年美国贺卡协会的数据显示,母亲节电话通话量是平日的三倍,长途电话公司因此增收1.2亿美元。更戏剧性的是珠宝行业——1997年蒂凡尼推出“永恒康乃馨”钻石胸针,标价25万美元的限量款三天售罄。面对失控的商业化,安娜·贾维斯生前成立的母亲节国际协会在2000年发起“回归初心”运动,列出七大准则:手写信件、自制礼物、志愿服务……然而这些倡议在社交时代收效甚微,据统计,2024年全球母亲节网络消费额预计突破480亿美元。

耐人寻味的是科技对母亲节的重构。2005年,韩国出现首个“虚拟母亲节”——网络游戏《天堂》推出母亲节副本,玩家需护送NPC母亲躲避怪物袭击,通关奖励是游戏道具“孝心戒指”。2018年,日本NHK电视台直播AI机器人给养老院老人送康乃馨,弹幕里却刷满“看得心酸”。最富争议的是2022年元宇宙平台举办的“数字母亲节集会”,参与者用逝去母亲的社交数据生成虚拟形象,这种“数字复活”技术引发激烈伦理讨论。

在宗教领域,母亲节始终面临微妙平衡。梵蒂冈在1956年将母亲节正式纳入天主教历法,但规定日期必须避开圣母玛丽亚相关节日。伊斯兰国家则普遍抵制母亲节,沙特宗教事务部2008年发布教令:“尊母是每日功课,不该限定特定日期。”最具创造性的改造发生在印度,1995年湿婆神党将母亲节与杜尔迦女神节合并,游行队伍抬着十米高的母亲神像穿过孟买街头,神像手中既持宝剑又握书本,象征保护与教化双重职责。

人类学视角下的母亲节更显深邃。非洲马赛族保留着独特的“反哺仪式”:母亲节当天,儿子要反向哺乳象征性的牛奶,以此铭记生命最初的馈赠。亚马逊流域的亚诺马米人则将母亲节与雨季来临结合,用树皮制作“记忆布”,将母亲的掌纹拓印保存。这些非西方实践提醒着我们:对母爱的尊崇,本质是人类文明的共同基因。

安娜·贾维斯晚年的命运为节日史添上悲怆注脚。1943年,双目失明的她被送进费城精神病院,所有治疗费居然来自花卉协会的“慈善捐赠”——这个她抗争半生的商业集团,以这种方式完成了黑色幽默般的和解。1948年11月24日,安娜在疗养院去世,遗嘱中要求将骨灰撒在格拉夫顿教堂的康乃馨花圃。如今那片花圃立着简朴的纪念碑,碑文刻着她1927年演讲的结尾:“当你们把母亲节变成购物狂欢时,请记住——真正的爱不该标价。”

进入21世纪,母亲节开始面临前所未有的文化反思。2015年,英国社会学家露西·德拉普发表《被物化的母爱》,书中披露一组震撼数据:全球80%的母亲节礼物由女性自己购买,其中65%的受访者承认“为避免家庭矛盾才假装惊喜”。这种现象在东亚尤为明显——韩国2018年调查显示,职场女性平均花费月薪的12%为婆婆和母亲购置双份礼物,而男性支出仅占3.2%。这种“母爱表演学”引发学界激烈讨论:我们究竟是在致敬母亲,还是在用消费填补情感亏欠?

法律层面的干预悄然兴起。法国在2020年通过《反情感剥削法案》,规定商家不得在母亲节广告中使用“爱她就买给她”等暗示性标语。墨西哥城政府更在2023年推出“母亲节债务豁免计划”,允许低收入家庭申请免除节日期间产生的消费贷款。最具创新性的是挪威的“时间银行”项目:子女可通过陪伴养老院孤寡老人累积公益时长,兑换成带薪假期回家探亲,这项政策使母亲节探望率提升了47%。

另类庆祝方式的兴起提供了新思路。2019年,印度尼西亚巴厘岛出现“静默母亲节”运动:子女与母亲共处24小时,期间不使用任何电子设备。活动发起人瓦扬·苏迪阿萨说:“我们监测到参与家庭的皮质醇水平平均下降30%。”在巴西圣保罗贫民窟,社区组织每年母亲节举办“记忆缝补日”,年轻人带着母亲的老照片聚集,由志愿者将影像刺绣成布画。一位参与者捧着母亲18岁时的刺绣肖像哽咽:“她为养育六个孩子卖掉了嫁衣上的金线,现在我用彩线把她的青春缝回来。”

对“母亲”定义的拓展成为当代重要议题。2021年,美国最高法院在“三父母案”中裁定:试管婴儿的生物学母亲、代孕母亲及抚养母亲可共享监护权。次年加州通过《多元母亲节法案》,将节日正式更名为“养育者感恩日”。LGBTQ群体则推动着更细腻的变革——伦敦自然历史博物馆在2024年母亲节特展中,展出了帝企鹅雄性共同育雏、非洲象群母系社会的案例,策展人艾米丽·陈说:“我们想告诉人们,母爱是生物本能,而非社会规训。”

医学进步正在重塑母亲节的情感维度。2023年,哈佛医学院公布长达12年的追踪研究:经常参与母亲节互动的子女,老年痴呆发病率比对照组低19%。但研究负责人凯瑟琳·李警告:“仪式感带来的不是孝心竞赛,而是情感连接的持续输出。”更具争议的是基因技术的应用,某生物公司在2024年推出“记忆基因链”服务,将母亲DNA片段制成项链,遭到伦理学家集体抵制:“这是在用科技手段绑架血缘纽带。”

回望母亲节的百年历程,我们会发现一个耐人寻味的悖论:安娜·贾维斯为对抗战争创伤创造了这个节日,而今它却成为和平年代最激烈的文化战场。在格拉夫顿镇的安·贾维斯纪念馆,保存着她1908年写给女儿的信:“如果未来的人们能用这一天放下争执,共同凝视母亲眼角的皱纹,我们的伤痛就没有白费。”

今天的最后,让我们把目光投向2025年5月11日的黎明。当第一缕阳光掠过格拉夫顿教堂的康乃馨花圃,当东京涩谷的虚拟母亲全息影像准时亮起,当撒哈拉沙漠边缘的游牧民族点燃纪念篝火——全球70亿人将以70亿种方式诠释同一种情感。或许正如墨西哥诗人奥克塔维奥·帕斯所说:“所有节日都是时间的折痕,母亲节则是其中最柔软的那一道,因为它藏着人类最初的胎动。”

感谢收听《历史的混响》,我是夕洋洋。愿我们不止在五月的第二个周日,而是在每个晨昏交替时,都能听见母亲留在世间的回响。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论