晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月26日。336年前的明天,1689年8月27日,中俄边境的尼布楚城(今俄罗斯涅尔琴斯克)外,寒风卷着雪花掠过帐篷。清政府代表团的营帐里,索额图握着毛笔的手微微发紧——他面前的《尼布楚条约》草案上,“外兴安岭”“额尔古纳河”几个字被反复圈画。这一天,清朝与沙俄正式签订《中俄尼布楚条约》,这是中国历史上第一次与外国签订的平等边界条约,也奠定了中俄东段边界数百年的稳定基础。

要讲清楚《尼布楚条约》的故事,得先把时间拨回17世

纪的东北边疆。那时的黑龙江流域,还是一片被冰雪覆盖的“龙兴之地”。

清朝的祖先努尔哈赤、皇太极都曾在这片土地上活动。努尔哈赤统一女真各部时,曾在黑龙江流域建立过“黑水都督府”;皇太极继位后,进一步将势力扩展至外兴安岭以南,设“索伦达斡尔总管”管理当地部落。清朝入关后,虽将政治中心迁至北京,但仍将黑龙江视为“祖宗发祥之所”,派重兵驻守。例如,1653年,清朝在瑷珲(今黑龙江黑河)设立“镇守宁古塔将军”,统辖黑龙江、吉林地区的军事与民政。

然而,17世纪的沙俄,正处在疯狂扩张的“黄金时代”。自1581年越过乌拉尔山脉征服西伯利亚汗国后,沙俄的哥萨克骑兵就像一群饥饿的狼,沿着西伯利亚的河流向东狂奔。他们烧毁村庄、屠杀原住民,在叶尼塞河、勒拿河、鄂霍次克海沿岸修筑城堡,建立“哥萨克哨所”。到17世纪中叶,沙俄的势力已逼近黑龙江流域——这里土地肥沃、森林茂密,更有丰富的貂皮、人参等资源,对沙俄来说是“唾手可得的宝藏”。

1650年前后,沙俄哥萨克骑兵首次侵入黑龙江流域。他们在黑龙江支流精奇里江(今俄罗斯结雅河)畔的雅克萨(今俄罗斯阿尔巴津)修筑了一座木质城堡,作为进一步扩张的据点。这座城堡只有两层楼高,城墙用圆木堆砌,却成了沙俄在黑龙江的“前沿堡垒”。

清朝对沙俄的入侵并非毫无察觉。1652年,清朝宁古塔将军海色曾率军进攻雅克萨,击毙沙俄头目斯捷潘诺夫。但清军撤退后,沙俄又卷土重来,重新修筑工事,并派使者前往北京“交涉”——实际上是威胁清朝“承认沙俄对黑龙江的主权”。

1660年,沙俄哥萨克再次入侵黑龙江,烧毁瑷珲附近的村庄,掳走300多名百姓。康熙皇帝继位后(1661年),多次收到黑龙江将军的奏报:“沙俄贼寇盘踞雅克萨,杀人放火,百姓苦不堪言!”但此时的康熙帝刚平定南明残余势力,国内局势尚未稳定,只能暂时采取“防御为主”的策略。

直到1681年,康熙帝亲政十年,清朝国力逐渐恢复,他才腾出手来处理东北边患。这一年,康熙帝东巡吉林,实地考察黑龙江防务。他在吉林城(今吉林市)召见黑龙江将军萨布素,指着地图说:“黑龙江是朕的祖宗之地,岂容沙俄侵占?朕要亲自部署,收复失地!”

1682年,康熙帝开始实施“以武促和”的战略。他一面加强黑龙江地区的军事防御:在瑷珲修建“黑龙江城”(今黑河市爱辉区),作为前线指挥部;在墨尔根(今嫩江)修筑“墨尔根城”,作为后勤补给基地;一面调兵遣将,囤积粮草。到1683年,清朝已在黑龙江流域集结了8000多名士兵,配备红衣大炮200余门,战船500余艘。

1685年春,康熙帝正式下令进攻雅克萨。都统彭春率军从墨尔根出发,沿黑龙江而下,直抵雅克萨城下。清军的战船遮蔽了江面,岸上的红衣大炮轰鸣,将雅克萨的城墙炸出一个个缺口。沙俄守军只有450人,装备落后,根本无力抵抗。6月24日,沙俄头目托尔布津举起白旗投降。

清军占领雅克萨后,并未停留。彭春下令将城堡彻底摧毁,然后班师回朝。他以为沙俄会吸取教训,不再侵犯。但沙俄的野心远未满足——他们很快派兵重建雅克萨,甚至在城堡周围挖掘壕沟、设置陷阱,准备再次对抗。

1686年夏,康熙帝再次下令进攻雅克萨。这次,清军准备了更充足的粮草(携带了3个月的粮食)和武器(新增了100门铜炮)。萨布素将军亲自指挥,将雅克萨城围得水泄不通。沙俄守军弹尽粮绝,每天只能吃马肉和树皮,伤病员越来越多。11月,托尔布津被迫派出使者,请求“暂时停战,等待沙皇旨意”。

两次雅克萨之战,清军以极小的代价(仅伤亡数百人)击溃了沙俄的入侵,彻底摧毁了沙俄在黑龙江的军事据点。但康熙帝知道,单纯的武力打击无法彻底解决问题——沙俄的扩张野心不死,必须通过谈判划定边界,才能实现长治久安。

1689年,中俄双方终于达成谈判协议。地点选在尼布楚城——这里是沙俄在黑龙江流域的重要据点,也是清朝与沙俄贸易的“中间点”,双方都能接受。

清政府派出的代表团由索额图(康熙帝的舅舅,时任领侍卫内大臣)、佟国纲(都统)、郎坦(前锋统领)等人组成。索额图是康熙帝最信任的亲信,曾参与平定“三藩之乱”,在政治和军事上都经验丰富。佟国纲则是沙场老将,曾在雅克萨之战中冲锋陷阵。

沙俄代表团的首席代表是戈洛文(全权大使),他是沙俄的外交老手,曾出使土耳其、波兰等国,擅长权谋。随行的还有弗拉索夫(秘书)、科尔喀尔济(哥萨克首领)等人。戈洛文的任务很明确:尽可能保留沙俄在黑龙江的利益,同时争取通商特权。

谈判从1689年5月开始,持续了近4个月。双方在尼布楚城外的帐篷里进行了25次会议,争论的焦点集中在三个问题上:

第一,边界划分:黑龙江流域到底属于谁?

沙俄代表戈洛文声称:“黑龙江流域自古属于俄国,因为那里有我们的城堡(雅克萨)和居民(哥萨克)。”他还拿出一份伪造的“古代地图”,声称“15世纪时,俄国商人就已到达黑龙江”。

索额图则拿出《辽史》《金史》《元史》等史料反驳:“黑龙江、乌苏里江流域自古是中国领土!元朝时,这里设‘辽阳行省’管辖;明朝时,设有‘奴儿干都司’,派驻官员管理。你们的城堡是17世纪才建的,属于非法侵占!”

为了证明主权,清朝代表团还带来了当地鄂伦春族、赫哲族的部落首领。这些部落首领指着地图说:“我们世世代代在这片土地上打猎、捕鱼,从没听说过有什么俄国城堡。我们的祖先曾见过明朝的官员,他们说这里是‘大明的土地’!”沙俄代表戈洛文被问得哑口无言。

第二,通商条款:沙俄能否在黑龙江自由经商?

沙俄希望通过条约获得在黑龙江、松花江一带自由通商的权利,甚至要求在京城设立商站。戈洛文说:“俄国商人愿意向中国出口皮毛、金属,进口茶叶、丝绸,这对双方都有利。”

清朝则担心沙俄商人渗透内地,威胁国家安全。佟国纲反驳道:“沙俄商人若进入内地,可能携带武器,煽动叛乱。我们只允许在边界地区设立互市,由清军监管。”

双方为此争执了整整10天。最终,清朝做出让步:同意在额尔古纳河、格尔必齐河(今俄罗斯比占河)交汇处的“格尔必齐河口”设立互市,允许沙俄商人每年春秋两季前来贸易,但必须遵守清朝法律,不得携带武器。

第三,逃亡人员引渡:如何处理双方逃入对方境内的百姓?

沙俄代表提出:“如果有俄国人逃到中国,中国应立即遣返;如果中国人逃到俄国,俄国也应遣返。”

清朝代表则强调:“沙俄多次入侵,许多中国百姓被掳走为奴。这些人是被迫逃亡的,应全部遣返,并赔偿损失。”

最终,双方达成妥协:设立“逃人收容所”,由双方官员共同管理,逃亡人员在收容所登记后,由原籍国派人来领回。

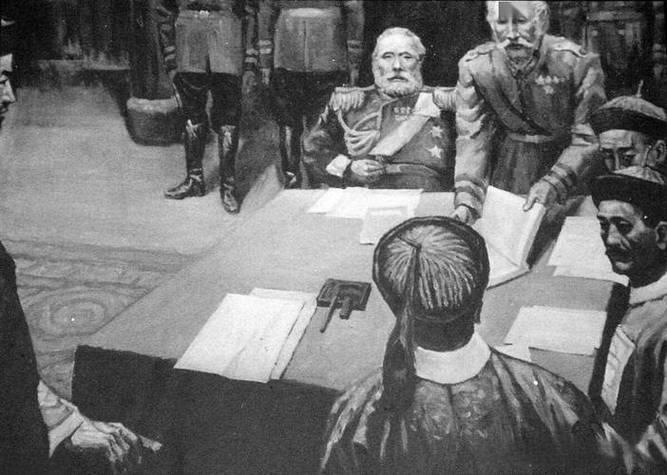

1689年8月27日,谈判进入最后阶段。双方代表在尼布楚的帐篷里签署条约。条约用满文、蒙古文、俄文、拉丁文四种文字写成,共六条,核心内容包括:

- 1.边界划分:以外兴安岭(今斯塔诺夫山脉)至额尔古纳河为界,岭南属中国,岭北属俄国;岭东至海(今日本海)为清朝领土,包括库页岛(今俄罗斯萨哈林岛)。

- 2.通商条款:两国商人可在格尔必齐河口、额尔古纳河口的指定地点互市,每年春秋两季各开放一次,每次不超过20天;通商需遵守对方法律,不得携带武器。

- 3.逃亡人员引渡:双方需遣返逃入对方境内的逃犯,不得收留。

- 4.宗教宽容:允许俄国人在中国境内建造教堂,但不得干涉中国内政;中国百姓可自由信仰佛教、道教。

- 5.边界保护:双方不得在边界地区修筑城堡、开采矿产,不得破坏对方的猎场和渔场。

- 6.争议解决:若今后发生边界争议,双方应派代表协商解决,不得动武。

《尼布楚条约》的签订,在当时具有划时代的意义。

对中国而言,这是第一次与外国签订的平等条约,确立了中俄东段边界的法律地位。此前,清朝与周边国家(如朝鲜、越南)的边界多靠“宗藩关系”维持,而《尼布楚条约》是用国际法准则(如“主权平等”“协商一致”)划定的边界,标志着清朝开始融入近代国际体系。

更重要的是,《尼布楚条约》彻底遏制了沙俄在黑龙江流域的扩张野心。此后近百年间,中俄边界基本稳定,清朝得以集中精力处理内政:1683年平定台湾郑氏政权,1690年击败准噶尔部噶尔丹,1716年平定西藏叛乱……这些成就的取得,与《尼布楚条约》带来的边境安宁密不可分。

对沙俄而言,虽然未能完全实现扩张目标,但通过条约获得了合法的在华通商权,为日后进一步渗透东北亚市场奠定了基础。18世纪,沙俄通过《恰克图条约》(1727年)扩大了在蒙古的贸易特权,正是《尼布楚条约》的延续。

站在今天的视角回望1689年8月27日,我们看到的不仅是一份条约的签订,更是一个古老王朝在近代化浪潮前的清醒与智慧。

康熙帝没有盲目开战,也没有一味妥协,而是通过军事威慑(两次雅克萨之战)与外交谈判(尼布楚谈判)结合的方式,既维护了国家主权,又避免了长期战争对经济的消耗。这种“以战促和、以和固边”的策略,成为后世处理边疆问题的重要借鉴。

《尼布楚条约》签订后,中俄边界在相当长一段时间内保持了和平。直到19世纪中叶,随着沙俄的再次扩张(如1858年《瑷珲条约》、1860年《北京条约》)和清朝的衰落,这份条约才逐渐被打破。但它留下的“平等协商、尊重主权”的精神,至今仍在国际关系中闪耀着光芒。

正如历史学家戴逸所说:“《尼布楚条约》是中国近代外交史上的里程碑,它证明,即使面对强大的外部压力,一个主权国家完全可以通过智慧和勇气,维护自己的领土完整与民族尊严。”

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1689年8月27日的尼布楚风雪中,那份用汉字、俄文共同写成的条约,不仅划定了中俄东段的边界,更划定了一个民族对主权的坚守。愿我们铭记历史的智慧,珍惜当下的和平。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论