无情地毁坏历史的人们,能够多情地创造未来吗?

——徐刚《长江传》

旅行与回望

- 两本书的作者:都是老外。对社会发展变化的回望:身在此山中,不识真面目。

“现代旅行文学教父”保罗·索鲁,热爱火车旅行,对生活的观察非常犀利和细致,而且毒舌。两获托马斯·库克旅行文学奖。

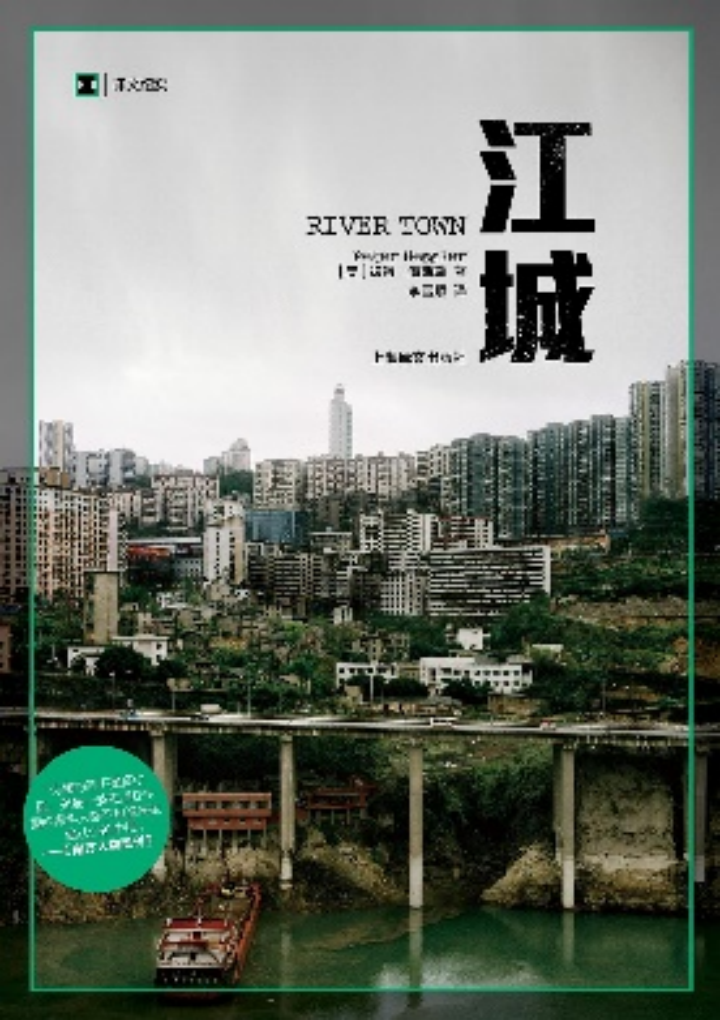

彼得海斯勒:曾任《纽约客》驻北京记者,《国家地理》杂志、《华尔街日报》和《纽约时报》等媒体的长期撰稿人,有中国纪实三部曲《江城》、《寻路中国》、《甲骨文》。多次获得美国最佳旅游写作奖。海斯勒本人亦被《华尔街日报》赞为关注现代中国的最具思想性的西方作家之一。

- 两本书的时间点:85一代和95一代,正分别站在40岁和30岁的人生变更期。也是推动社会发展变化的中坚力量,更是无数商业营销的关键目标群体

- 回望生命历程,才能更好地审视当下和未来:

生命历程理论(life course theory),来自芝加哥学派对移民的研究,是国际上正在兴起的一种跨学科理论,它侧重于研究剧烈的社会变迁对个人生活与发展的显著影响,将个体的生命历程看做是更大的社会力量和社会结构的产物。生命历程理论的基本原理大致可概括为四个方面:

一是 “一定时空中的生活”原理。即个体在哪一年出生( 出生组效应) ,属于哪一同龄群体,以及在什么地方出生( 地理效应) ,基本上将人与某种历史力量联系起来;

二是 “相互联系的生活”原理。人总是生活在由亲戚和朋友所构成的社会关系之中,个人正是通过一定的社会关系,才被整合入特定的群体的,每代人注定要受到在别人的生命历程中所发生的生活事件的巨大影响;

三是 “生活的时间性”原理。生活的时间性指的是在生命历程中变迁所发生的社会性时间( social timing) , 他还指个体与个体之间生命历程的协调发展。这一原理认为,某一生活事件发生的时间甚至比事件本身更具意义,强调了人与环境的匹配;

四是“个人能动性”原理。人总是在一定社会建制之中有计划、有选择地推进自己的生命历程。即使在有约束的环境下,个体仍具有主动性。人在社会中所做出的选择除了受到社会情景的影响外,还受到个人经历和个人性格特征的影响。

- 时代与社会不断造就着XX的一代:被食用香精惯坏味蕾的一代,怕吃糖的一代,怕吃海产品的一代……

《江城》摘抄:

像中国任何一个城市一样,这里的建筑的发展步伐掩埋了历史的遗迹。它们的目的仅仅是容纳人口,容纳天天在这里爬坡上坎、搏击车流、干活糊口、买进卖出的二十多万人。

对涪陵的人们而言,自我意识大多是外来的,你对自我的认识取决于别人对你的认识。儒学的目的跟这个不谋而合,它严格地根据她与身边每一个人的关系来定位她的角色:她是这个人的女儿、那个人的妻子,同时又是另一个人的母亲,每一个角色都有具体的责任义务。这对于维护社会和谐相当有用,但这样的和谐一旦打破,她就丧失了自我身份认同,因而很难再把那些东西聚合起来。每当读到某人关于“文革”中的受难故事时,我都能够体会到这一点,因为这些故事通篇充斥着令人难以置信的耻辱感——某个人今天还是一名优秀共产党员,风向在一夜之间陡然改变,第二天他就变成了可耻的反革命,被拉到游行的人群中“坐飞机”,双手平展,弯腰低头,十分痛苦。这个风向改变的过程本身并不引人注目——非理性的政治冲动在世界上的任何地方都会发生——不可思议之处在于受羞辱煎熬的人数如此之巨,大家一致确信他们存在着这样那样的缺陷和不足。这无异于麦卡锡主义的攻击对象突然间崩溃,承认自己有错,又或者说像是纳粹大屠杀的受害者自我憎恨,恨自己竟然是个“肮脏的犹太人”。

集体思维有可能是一种恶性循环——你个人的身份认同来自某个群体,即便它发了疯,这个群体依旧受到大家的尊重,而你个人的自我认识却可能在顷刻之间轰然倒塌。中国人缺乏这样的传统,即将个人的身份认同建立在既定的价值体系之上,而不管别人怎么看待。

农妇们看着自己的丈夫外出工作,在经济上获得了安全感,却把自己的配偶们晾在一边,这种孤独感有时候就会把她们彻底地毁掉。女人自己也能够挣钱,这是自立的方式之一,但有些职业却可能给女人带来性别方面的挫败感,同时还会招致别人的批评指责,说女人不应该如此费心。像安妮这样的女子就可以到深圳挣钱,但到深圳挣钱的方式多种多样。有的可以做文秘,有的可以当“三陪女”:有的女子像李佳丽,有的女子像安妮。她们都在尽自己的所能去挣钱。围在她们身边的男人真不少,但有的男人早已把自己的灵魂给出卖了。于是,这些女性只能孤身一人时不时地跟这个不确定的世界进行着各种协调和沟通。

《在中国大地上》摘抄:

他说上海到处是防空洞(“为了即将到来的战争”),当然它们从来没有派上过用场。我叫他找一个带我去看看。在南京西路1157号,我们找到了这个位于地下的拱顶室,它就像一个废弃的地铁站,现在变成了一家冰激凌茶座。最吸引我的一点在于,这里显然已经成为当地青年男女约会的好地方。放眼望去全是一对对的中国小年轻,一方单手托着另一方的后脑勺在深情地拥吻。讽刺的是,这个由狂热偏执的红卫兵于1960年代修建的地方,如今不仅成为了这些孩子约会和亲热的场所,还得了个“同昌咖啡馆”的名字,由政府所有和经营。

他们讲话非常大声,就当别人是聋子一样,唠唠叨叨的,很是烦人,好像没人在听,必须吼出来才能让人听见似的。广播和电视的声音也极响,往往都调到了最高音量。为什么会这样呢?全国人民听力都不好吗?或者说这只是一个可悲的习惯而已?

他们常常不关门,全国人民都这样,而且他们还喜欢坐火车时不穿外套,脱得只剩下贴身衣裤。他们天生不喜欢约束,即便是最短的旅程,也能被他们变成一场睡衣派对。他们衣着干净整洁,行李收拾得井井有条,但却热衷于乱扔垃圾,把厕所弄得跟地狱一样。他们自己穿戴整齐地下车,身后的列车里却被搞得一片狼藉,这现象真让人匪夷所思。

【主播】

锤总,映天下策略合伙人

【Staff】

视觉设计:qiqi

制作监制:hec

空空如也