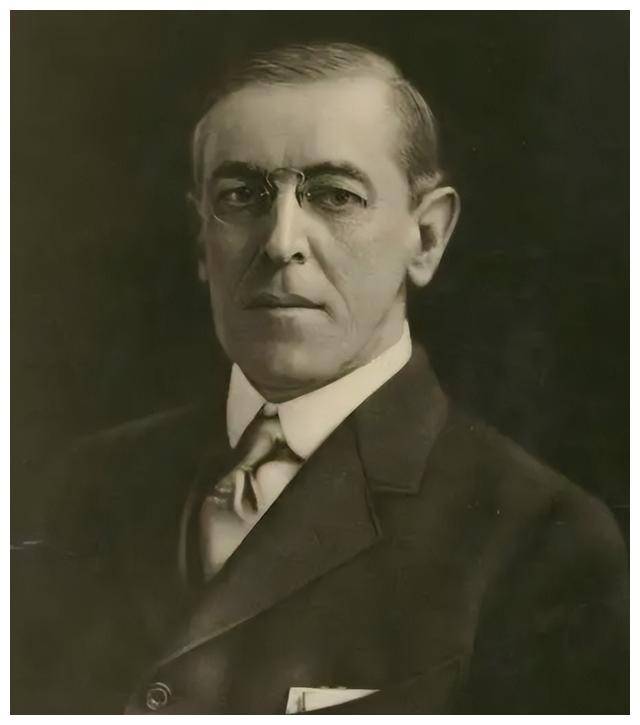

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月17日。107年前的明天,1914年8月18日,华盛顿的白宫椭圆形办公室里,美国总统伍德罗·威尔逊拿起钢笔,在一份声明上签下了自己的名字。这份声明只有短短几行字,却像一颗投入平静湖面的石子,在大西洋两岸激起了层层涟漪:“鉴于欧洲爆发的战争已威胁到美国的和平与利益,本人特此宣布,美利坚合众国在战争中保持中立,不偏袒任何一方。”

这一天,距离第一次世界大战全面爆发仅过去12天。7月28日,奥匈帝国向塞尔维亚宣战;8月1日,德国对俄宣战;8月3日,德国对法宣战;8月4日,德国入侵比利时,英国对德宣战——欧洲大陆在短短一周内被战争的火焰吞噬。而远在大西洋彼岸的美国,此时正站在历史的十字路口:是加入这场“别人的战争”,还是保持距离,做一个“旁观者”?威尔逊的“中立宣言”,正是美国给出的答案。今天,我们就从这纸宣言说起,聊聊它如何塑造了美国在20世纪的命运,也改写了世界历史的走向。

要理解威尔逊为何选择中立,得先把时间拨回1914年的春天。那时的美国,正沉浸在“进步时代”的繁荣中。工业革命让美国的钢铁产量跃居世界第一,汽车工业方兴未艾,洛克菲勒、卡内基等富豪的名字响彻全球。尽管美国已经是经济强国,但多数美国人并不热衷卷入欧洲的纷争——他们刚刚走出19世纪的南北战争,更关心国内的建设;他们记得1812年美英战争的创伤,对“欧洲的战争”抱有天然的警惕;更重要的是,美国的地理位置隔着两片大洋,似乎天然与欧洲的战火“绝缘”。

但战争的爆发,还是打破了这种幻想。

1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在波斯尼亚首府萨拉热窝遇刺。凶手是塞尔维亚民族主义者加夫里洛·普林西普。这一事件原本只是巴尔干半岛的“局部冲突”,却因欧洲列强的复杂矛盾迅速升级:奥匈帝国背后站着德国,塞尔维亚背后站着俄国,法国与俄国结盟,英国则与法国、俄国组成协约国。德国担心俄国参战会威胁自身,于是在8月1日对俄宣战;又担心法国借机进攻,于是在8月3日对法宣战;为了快速击败法国,德国入侵中立国比利时,计划借道攻占巴黎——这直接触发了英国的“保障比利时中立”的条约义务,英国随即对德宣战。

欧洲的战争机器一旦启动,就如脱缰的野马。德国的“施里芬计划”试图速战速决,却在马恩河战役中受阻;俄国的“布鲁西洛夫攻势”在东线牵制了大量德军;法国在凡尔登、索姆河等地与德军展开血腥拉锯。到1914年8月,欧洲已有30多个国家卷入战争,战线长达数千公里,每天有上万人伤亡。

此时的美国,表面上保持着平静。纽约证券交易所的股票价格在战争初期甚至小幅上涨——欧洲的战争需要美国的粮食、棉花和武器,美国的工厂订单激增;美国的商船队往返于大西洋两岸,将小麦运往英国,将钢材运往法国,赚得盆满钵满。但表面的繁荣下,暗流正在涌动:

一部分美国人认为,美国与英国有着“血缘和文化”的纽带——总统威尔逊的母亲是英国人,他自己能说一口流利的英语;美国的金融体系与英国深度绑定,纽约的银行家们担心英国战败会导致美元贬值;更有甚者,一些军工企业已经在游说政府,希望美国能“间接支持”协约国,好让他们获得更多订单。

另一部分美国人则坚决反对卷入战争。他们中包括孤立主义者、社会主义者、和平主义者,甚至一些德国移民后裔。芝加哥的一位牧师在报纸上写道:“欧洲的战争是君主们的野心游戏,与美国无关。我们的责任是照顾好自己的农场、工厂和学校。”得克萨斯州的农场主约翰·米勒则更直接:“我卖小麦给德国人能赚钱,卖棉花给英国人也能赚钱,但如果他们打起来,我的生意只会受损。”

威尔逊总统夹在中间,处境微妙。他是民主党人,1912年以“他让我们远离战争”的口号当选总统;他的智囊团里有主张“中立”的学者,也有倾向协约国的顾问。但作为一个理想主义者,威尔逊更相信“道德外交”——他认为,美国的使命不是通过战争扩张,而是通过调解矛盾、推广民主来影响世界。在战争爆发前,他曾试图斡旋奥匈帝国与塞尔维亚的冲突,但最终失败。

1914年8月3日,威尔逊向国会发表演讲,第一次明确表态:“美国必须保持中立,不仅在行动上,更在思想和情感上。”他呼吁民众“不要被仇恨或偏见左右”,“以公正的态度看待交战国”。这番话,既是对国内矛盾的安抚,也是对欧洲列强的暗示——美国不打算选边站,但也绝不允许战争威胁到自身的利益。

1914年8月18日,威尔逊签署的“中立宣言”,正是对这一立场的正式确认。宣言的核心内容包括三点:

第一,美国公民不得参与任何交战国的军事行动,不得向任何一方提供物资或资金支持;第二,美国的港口对所有交战国平等开放,禁止任何国家利用美国领土进行战争准备;第三,美国政府将“尽最大努力”调解战争,促使各方回到谈判桌。

这份宣言看似“公平”,实则暗藏玄机。

首先,美国的经济利益被巧妙保护。尽管宣布“中立”,但美国并没有禁止向交战国出口物资——事实上,英国和法国作为老牌殖民帝国,拥有强大的购买力,而德国因被英国海军封锁,难以用黄金支付货款。于是,美国的工厂开始疯狂生产:匹兹堡的钢铁厂昼夜运转,为英国制造大炮;波士顿的纺织厂加班加点,为法国生产军装;底特律的汽车厂转产卡车,运往欧洲战场。仅1914年第四季度,美国对欧洲的出口额就增长了30%,其中对英法的出口占到了70%。

其次,美国的金融体系成为战争资金的“中转站”。英国和法国通过在美国发行国债筹集资金,美国银行家们则趁机买入这些债券——到1914年底,美国持有的欧洲债券总额已超过5亿美元。更关键的是,英国海军封锁了德国的海上航线,德国的贸易几乎瘫痪,而美国的商品却能自由进入英国控制的欧洲市场。这种“不对称”的中立,让美国悄悄成为了战争的“受益者”。

但最耐人寻味的,是威尔逊对“中立”的定义。他在宣言中强调:“中立不是冷漠,而是公正。”他呼吁美国公民“不偏袒任何一方”,但私下里却对英国抱有更多同情。他曾对助手说:“德国的‘无限制潜艇战’会杀死无辜的平民,这是对文明的践踏;而英国虽然封锁了德国,但至少给了平民留出了一条‘生命线’。”这种态度,为美国后来的立场转变埋下了伏笔。

“中立宣言”发布后,美国社会并没有立刻团结一致。

支持中立的人认为,这是“最明智的选择”。《纽约时报》评论道:“美国没有理由为一场与己无关的战争流血。我们的责任是发展经济,让后代生活在和平中。”商人们更是乐见其成——战争带来的订单让他们的工厂扩招了30%的工人,利润翻了一番。

反对中立的声音同样强烈。1914年9月,一位叫爱丽丝·保罗的女权活动家组织了“妇女和平党”,在华盛顿街头散发传单:“战争只会让男性死亡,女性受苦。我们需要的是和平,不是更多的鲜血。”社会主义者尤金·德布斯的演讲更具煽动性:“资本家在战争中赚得盆满钵满,而工人却在工厂里为他们的利润卖命。这是一场‘富人的战争,穷人的葬礼’!”

更棘手的是移民群体的分歧。美国的德裔移民(约占全国人口的10%)大多支持德国,他们组织了“德美同盟会”,在报纸上批评美国的“亲英倾向”;爱尔兰裔移民则因英国对爱尔兰的压迫,普遍仇视英国,他们高呼“打倒英国佬”;而意大利裔、犹太裔移民则更关注欧洲的战局,希望自己的母国能取得胜利。

威尔逊深知,要维持中立,必须弥合这些分歧。他在1914年10月的国会演讲中说:“我们的国家不是一个由种族组成的集合体,而是一个由理想凝聚的共同体。无论你们来自哪个国家,现在你们都是美国人。”他呼吁民众“暂时放下旧世界的仇恨,在新世界中共同守护和平”。

这些演讲确实起到了一定作用。到1915年初,美国的社会情绪逐渐稳定。工厂继续生产,商船继续航行,民众的情绪也从最初的激动转为谨慎的支持。

但平静之下,危机的种子早已埋下。

1915年5月7日,德国潜艇在爱尔兰附近海域击沉了英国邮轮“卢西塔尼亚号”,造成1198人死亡,其中包括128名美国乘客。消息传到美国,舆论瞬间沸腾。《纽约世界报》头版标题是:“德国人杀了我们的同胞!”威尔逊立即向德国发出抗议照会,要求其停止“无限制潜艇战”。德国虽然道歉并赔偿,但拒绝承诺不再攻击商船。

1916年7月,德国试图说服墨西哥加入“同盟国”,承诺战后归还美国西南部的领土。这封被称为“齐默尔曼电报”的密信被英国截获并交给美国,再次激起民愤。

此时的威尔逊,已经无法再维持“中立”的假象。1917年4月2日,他在国会发表演讲:“我们不再是中立的旁观者,而是人类权利的捍卫者。德国的行为已经威胁到了我们的安全,我们必须参战!”

1914年8月18日的“中立宣言”,最终成为美国走向战争前的“过渡章”。它让美国在战争初期保持了克制,避免了过早卷入冲突;它也让美国的经济和金融体系在战争中迅速壮大,为后来的参战提供了物质基础。

更重要的是,这份宣言揭示了一个深刻的道理:在国际舞台上,“中立”从来不是绝对的。任何一个大国的“中立”,本质上都是对自身利益的权衡——美国选择中立,是因为战争初期的利益大于风险;后来放弃中立,是因为德国的行为威胁到了它的核心利益。

对于今天的我们来说,这段历史依然有启示意义。它告诉我们:国家的外交政策从来不是“非黑即白”的选择,而是基于现实利益的复杂计算;它也提醒我们,真正的“中立”需要强大的实力作为支撑——只有在自身足够强大时,才能在国际事务中保持独立,不被他人左右。

1914年8月18日,威尔逊签署的“中立宣言”,是美国历史上一个重要的转折点。它不仅决定了美国在一战中的立场,更预示了这个国家将从“西半球的国家”转变为“世界舞台的主角”。

当我们今天回顾这段历史时,看到的不仅是战争的残酷,更是一个国家如何在危机中寻找方向,在利益与理想之间寻找平衡。威尔逊的“中立宣言”,或许只是20世纪初国际政治中的一个普通文件,但它背后所蕴含的现实主义智慧、对国家利益的清醒认知,以及对“中立”本质的深刻理解,却永远不会过时。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1914年8月18日的“中立宣言”,不仅是一纸声明,更是一面镜子——它照见了国家在历史洪流中的抉择,也照见了人类对和平的永恒追求。愿我们从历史中汲取智慧,共同守护这个世界的安宁。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论