语言问题一直是我们思考社会现实的切入点,语言是我们日常生活中最直接的经验,也是社会思想现状的直接反映。我们阅读、聆听,我们言说自我,也在被言说,语言即我们世界的边界。疫情时代以来,语言经历了持续不断的语汇增殖,从医疗卫生、防疫政策,到社会心理、世界局势各个领域,新词汇都层出不穷,我们不得已浸泡在一个语词不断衍义的空间中。

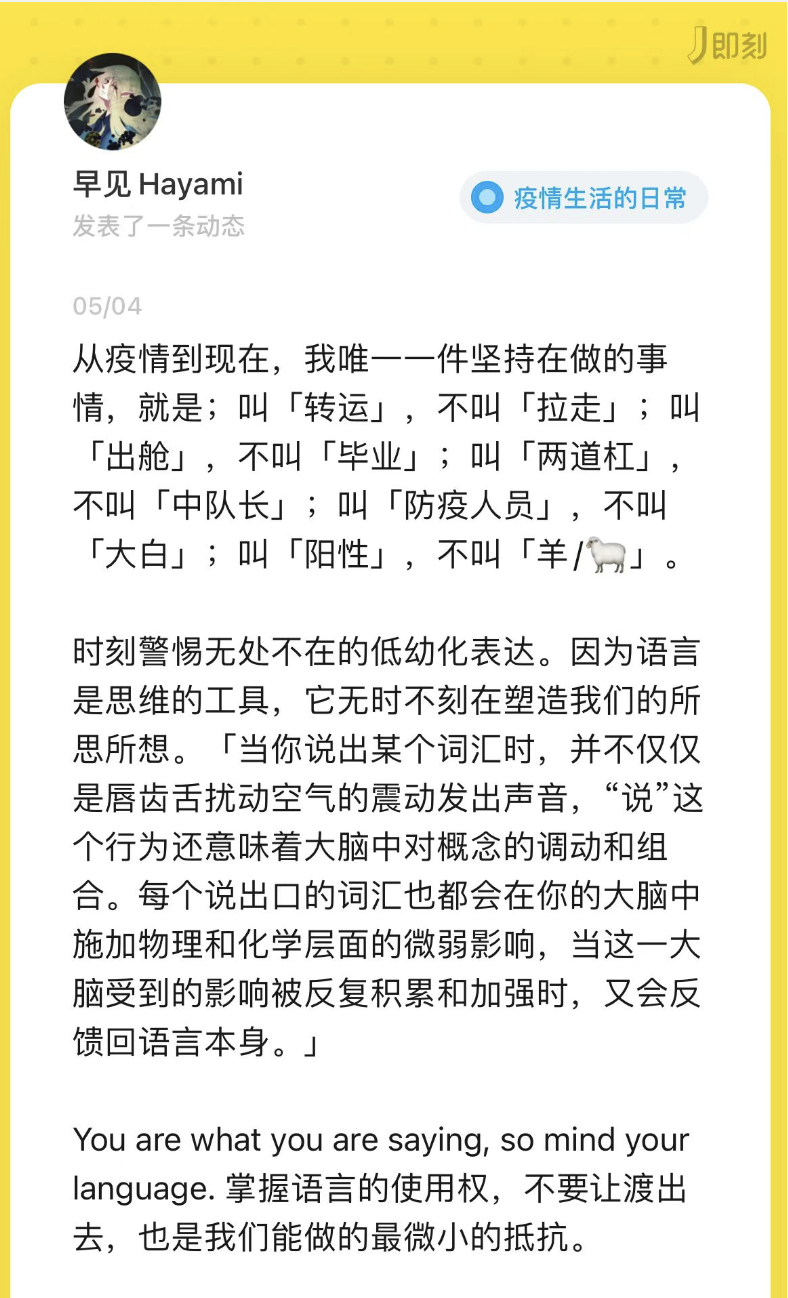

本期我们邀请到了早见Hayami,一位谨慎的语言使用者,一起来感受她对语言的观察与思考。我们将着眼于一个近来备受瞩目的语言现象,我们把它暂且称之为“语言低幼化”(或者“幼稚化”)。这些幼稚化的语词围绕疫情生活的中心,逐渐散开到方方面面。从上述问题意识入手,我们谈谈对于当下一些语言现象(防疫用语,饭圈用语泛化,互联网口号等)的思考;并且以前段时间热议的《中文大约的确已经死了》为例,辨析相关的争议,审视我们的语言。我们在使用语言时,重要的是对得起自己,对得起语言本身。

| 说话的人

早见Hayami:产品经理,自由撰稿人(播客:余生皆假期,公众号:Hayami,微博:@早见Hayami)

蛋妞、小盒子

| 本期你将听到

Part1.语言经验与现状

03:55 疫情新时代,新的语言经验

10:17 换一种语言,才能表达愤怒的情绪?

14:06 我们可以通过语言反抗现实吗?如何反抗?

24:19 “大厂用语”背后的权力逻辑:“毕业”模糊了劳资权责关系

32:04 从亲密关系中的“低幼化称呼”看主客体的意向性

Part2.从现象到分析

42:13 “萨丕尔-沃尔夫假说”与电影《降临》:语言能够塑造思维吗?

49:28 中文大约的确是死了,但死因你找对了吗?

56:30 从输出的角度重新思考信息碎片化:找回写“豆腐块”的能力

63:04 做“语言发生学”的考察,追溯语言现象的成因

67:43 语词的增加≠语用的丰富,概念的层次感变得均质化了(例如:怼)

70:20 对文学形象做口号化的道德批判,会让我们的理解力变得匮乏

|参考材料:

关于低幼化的心理学机制:澎湃文章:“抄作业”、“开卷考”:萌萌哒说法的背后,是一个低幼化的社会

王左中右:中文大约的确是死了

莫狄骁山房:中文就算死了,你也没找对死因

空空如也