晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年8月22日。107年前的明天,1914年8月23日,日本东京首相官邸的会议室里,首相大隈重信握着钢笔的手微微发颤。他面前的诏书上,“对德宣战”四个字墨迹未干——这意味着,日本将正式加入第一次世界大战的漩涡,而目标直指德国在中国青岛的租借地。

这一天,距离一战全面爆发仅过去17天。当欧洲大陆被战火吞噬时,远在东亚的日本,正悄然推开一扇“趁火打劫”的门。这场看似“顺手牵羊”的军事行动,不仅改写了青岛的命运,更揭开了日本在亚太地区扩张的序幕,甚至影响了此后百年的东亚格局。

要讲清楚这段历史,得先把时间拨回1914年的春天。

1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝遇刺的消息传遍世界。这场原本是巴尔干的“局部冲突”,因欧洲列强的复杂矛盾迅速升级:奥匈帝国在德国支持下向塞尔维亚宣战;俄国为支持塞尔维亚宣布总动员;德国以“俄国威胁”为由对俄宣战,又因“法国可能参战”对法宣战;英国则因德国入侵比利时(中立国)对德宣战——欧洲大陆在短短一周内被战争的火焰吞噬。

此时的日本,虽身处东亚,却早已将目光投向了这场欧战。自明治维新以来,日本确立了“脱亚入欧”的路线,试图通过模仿西方列强,成为亚太地区的“主导者”。1894年甲午战争后,日本从中国割占台湾;1904年日俄战争中,日本又从俄国手中夺取了南满铁路和旅顺、大连的租借权。但日本的野心远不止于此——它渴望在亚太地区建立“势力范围”,而德国在青岛的租借地,正是其垂涎已久的“肥肉”。

德国对青岛的控制始于1897年。当时,德国以“巨野教案”(两名德国传教士在山东被杀)为借口,派军舰强占胶州湾,随后强迫清政府签订《胶澳租界条约》,将青岛及周边地区划为“德国租借地”,租期99年。德国在青岛修建了远东最先进的军港、铁路和工厂:青岛港的防波堤能停靠当时世界最大的战列舰,胶济铁路连接济南与青岛,将山东的煤炭、棉花等资源源源不断运往德国;德国还建立了兵工厂、造船厂和电报局,将青岛打造成“远东第一军港”和“德国在亚太的桥头堡”。

对日本来说,德国的青岛租借地是其在华北扩张的最大障碍。若能夺取青岛,日本不仅能获得一个优质的军港(可直接威胁中国北方沿海)和资源基地(山东的煤炭、铁矿石),更能将势力范围从朝鲜半岛延伸至山东半岛,进而威胁整个华北。更关键的是,德国此时正集中兵力在欧洲战场,无力顾及远东——这是日本“坐收渔利”的最佳时机。

1914年8月1日,德国对俄宣战的消息传到东京。日本内阁立即召开紧急会议,讨论是否参战。会上,首相大隈重信与陆军大臣大岛健一、海军大臣加藤友三郎达成共识:“欧战是日本扩张的绝佳机会。德国在亚太的势力薄弱,若能趁机击败德国,夺取其殖民地,日本的‘大陆政策’将迈出关键一步。”

为了确保行动万无一失,日本做了三件事:

第一,情报渗透。日本驻德国间谍早已摸清青岛的防御部署:德国在青岛仅有3艘老式巡洋舰(“沙恩霍斯特”“格奈森瑙”“埃姆登”)、1艘鱼雷艇和约5000名陆战队,防御工事陈旧,弹药储备不足。

第二,外交施压。8月2日,日本向德国发出最后通牒,要求德国在9月15日前将青岛租借地“无条件交给日本”,否则将采取军事行动。德国外交部回复:“德国在青岛的权益受国际条约保护,不会轻易放弃。”

第三,军事准备。日本海军联合舰队司令长官加藤定吉调集了2艘战列舰(“富士”“八岛”)、6艘巡洋舰(“鞍马”“比叡”等)、12艘驱逐舰(“海风”“山风”等),总吨位超过15万吨,载着2.3万名士兵和100多门火炮,从佐世保港出发,直扑青岛。

1914年8月23日清晨,日本舰队的桅杆出现在青岛外海的薄雾中。此时,青岛的德国守军还在睡梦中——他们没想到,日本的行动比预想的更快。

上午9点,日本舰队向德国军舰发起首轮攻击。“富士”号的305毫米主炮率先开火,炮弹呼啸着击中“沙恩霍斯特”号的舰艏,瞬间掀起巨大的水柱;“鞍马”号的152毫米副炮则集中轰击德国军舰的甲板,试图摧毁其火力系统。

德国军舰试图反击,但老旧的“沙恩霍斯特”号航速仅22节,根本跑不过日本的新式战列舰(“富士”号航速23节)。更糟糕的是,德国水兵的训练水平远逊于日军——一名德国军官在日记中写道:“我们的炮手连瞄准都手忙脚乱,而日本人的炮弹像长了眼睛一样,不断砸在我们的甲板上。”

战斗持续了约4个小时。到中午时分,“沙恩霍斯特”号因弹药库爆炸沉没;“格奈森瑙”号被多枚鱼雷击中,舰体断裂,最终倾覆;“埃姆登”号则趁乱逃往太平洋。至此,德国在青岛的海上力量被彻底摧毁。

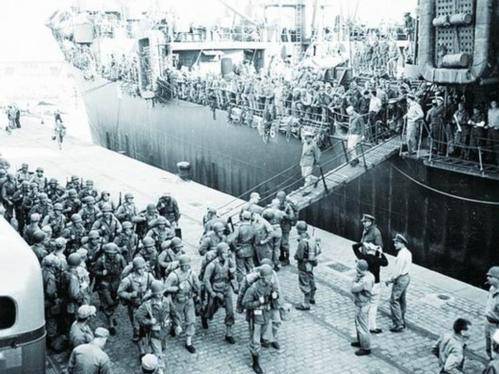

海战结束后,日本陆军开始登陆。8月30日,日军第18师团在崂山湾登陆。这里的滩涂平坦,日军士兵扛着步枪、扛着弹药箱,踩着齐膝的海水冲上岸。德军陆战队依托海岸工事抵抗,但日军使用了新式火焰喷射器和手榴弹,很快突破了防线。

9月1日,日军推进至青岛城区边缘。德军总督迈尔·瓦尔德克组织了最后的抵抗:他将剩余的士兵部署在火车站、邮电局等要地,用机关枪扫射冲锋的日军。但此时,青岛的市民已经开始骚动——一些商人偷偷打开城门,向日军出售食物和水;一些学生举着“欢迎日军”的标语,试图讨好新主人。

9月2日,德军弹尽粮绝,迈尔·瓦尔德克签署投降书。他在投降书中写道:“德国在青岛的统治结束,日军接管一切行政、军事和司法权力。”

日本占领青岛后,立即展开了对德国权益的全面清算。

首先是“接收”德国资产。日军查封了德国的工厂(如青岛啤酒厂、德华缫丝厂)、银行(德华银行)、铁路(胶济铁路)和码头,将所有设备、物资、档案全部收归己有。青岛啤酒厂的德国技师被遣散,日军派自己的工程师接管;德华银行的账本被烧毁,存款被日军洗劫一空。

其次是“清除”德国影响。日军驱逐了在青岛的德国侨民(约2000人),关闭了德国教会学校、医院和教堂;将德语路名全部改为日语(如“威廉街”改为“富士町”,“俾斯麦街”改为“八幡町”);甚至拆除了青岛街头的德国雕塑(如俾斯麦铜像),换上了日本天皇的画像。

最关键的是,日本通过《青岛占领条例》宣布:“青岛为日本军政署管辖区域,所有行政、立法、司法权归日本所有。”这意味着,青岛从德国的“租借地”变成了日本的“殖民地”——尽管日本对外宣称“只是暂时占领”,但谁都明白,这只是第一步。

这场战争对中国的冲击,远比表面看到的更深远。

青岛自1897年被德国强占以来,中国虽多次抗议(如1903年青岛绅商发起“收回青岛”运动),却始终无力收回。日本趁一战之机夺取青岛,不仅是对德国的打击,更是对中国主权的践踏。

1914年11月,日本内阁发表《关于山东问题的声明》,声称“青岛问题应由日本解决”,公然否认中国对山东的主权。这一行为直接激怒了中国人民——1915年,日本提出“二十一条”,试图全面控制中国的政治、经济和军事(如要求中国承认日本在山东、东北的特殊权益,延长旅顺、大连租期至99年);1919年,五四运动爆发,北京学生高呼“外争主权,内除国贼”,“还我青岛”的口号响彻全国,成为中国反帝反封建的导火索。

1914年8月23日的那声宣战,不仅是一场两国间的军事冲突,更是日本“大陆政策”的重要一步。通过这场战争,日本取代德国成为青岛的主人,并以此为基础,逐步扩大在华北的势力范围:1915年通过“二十一条”控制山东,1927年发动“济南惨案”,1931年侵占东北,1937年全面侵华……

但历史的讽刺在于,日本的扩张并未止步于此。1922年,华盛顿会议召开,列强迫使日本将青岛归还中国(但保留了胶济铁路的权益);1938年,日本再次占领青岛,将其作为侵华战争的基地;直到1945年二战结束,青岛才最终回到祖国的怀抱。

站在今天的视角回望1914年8月23日,我们看到的不仅是一场战争的开端,更是一个民族主权的流失。日本对青岛的占领,暴露了弱国无外交的残酷现实——当列强为争夺利益而厮杀时,最受伤的往往是无力反抗的弱国。

但这段历史也提醒我们:国家的尊严,需要强大的实力来捍卫;民族的复兴,需要一代又一代人的奋斗。从青岛的沦陷到回归,从积贫积弱到繁荣富强,中国用百余年的时间,书写了一段从屈辱走向复兴的传奇。

今天,当我们站在青岛的八大关景区,看着那些融合了德式与中式的老建筑;当我们漫步在青岛港的码头,看着巨轮进出、汽笛长鸣;当我们品尝着青岛啤酒,听着老人们讲述“老青岛”的故事——我们会明白:历史的伤痕,不该被遗忘;历史的教训,必须被铭记。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。1914年8月23日的青岛湾硝烟,不仅是一场战役的记忆,更是一面镜子——它照见了列强的贪婪,也照见了民族的觉醒。愿我们铭记历史,让“落后就要挨打”的教训,永远成为我们前行的动力。我们下期再会。晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论