第1章:如坐针毡的华盛顿之行

0:18:38 李飞飞:人类无尽的想象力使人类社会长足发展,现在却希望用硅来重塑自己。

第2章:逐梦之旅

0:30:27 共犯般的父母:在日常生活中无声地对抗规则。

0:31:15 飞飞的母亲:你当然要努力学习,充分发挥自己的潜力。但你这么做不是为了取悦任何人或者得到任何东西,而是为了你自己。

0:33:16 飞飞儿时在校园所经历的厌女事件

0:35:38 李飞飞:无论周围有什么障碍,都要奋力超越现实,构想出更加广阔的未来。

0:38:26 飞飞的母亲:可能我把你教得太好了,飞飞。你和我一样,都不属于这里。

0:39:09 Suri:东西方思维的差异造成中国更适合经验主义学科的发展,而美国更容易出现新理论的诞生与技术创新。

第3章:鸿沟渐窄

0:45:45 Suri:很多事情不是因为它真的做不成,而是因为没做它才没成。

0:51:16 两种初始人工智能算法、机器学习以及关于神经元反应方式的研究。

1:00:43 飞飞描述自己的父亲:这是父亲的天赋所在,不是工程、也不是相机修理、甚至都不是文字游戏,而是在任何情况下、哪怕再平淡无奇,都可以发现幸福和快乐的能力。

1:01:30 李飞飞:作为移民,我们很容易认为自己遇到的所有问题都是由外部世界造成的,但实际上我们面临的最大挑战往往源自内心,无论是中国还是地球上任何一个家庭都是如此。

第4章:心智探索

1:09:15 内心面临挣扎的选择:报酬丰厚的专业还是儿时的梦想物理学?

1:11:22 飞飞的出生甚至也是“叛逆”的产物

1:15:43 比物理仿佛更有趣的研究领域:活生生的躯体、跳动的心脏和躁动不安的灵魂。

1:17:42 大脑的神经元充分体现了量变促成质变的例子,当它们之间的连接达到了10的11次方,质变就发生了。物质就变成了思维,产生了爱、喜悦、悲伤、愤怒、恐惧和欢笑,也造就了我们在科学、艺术、音乐和数学等方面的能力。

1:19:00 李飞飞:追逐北极星让父母焕发出无与伦比的生命活力,而我,也开始追逐自己的北极星。

第5章:第一道光

1:21:40 科学抱负与现实生活之间的抉择:飞飞,这是你想要的吗?

1:25:47 飞飞研究生期间的两位导师都尝试融合学科边界,为飞飞日后的人工智能视觉方面的跨学科研究奠定了坚实基础。

第6章:北极星

1:26:48 Caltech图像数据集的建立和完善,成为了飞飞科研生涯内的第一颗北极星。

1:29:36 双重测试法后得出结论:人的大脑会在没有意识的情况下,处理大量的视觉信息。

1:30:20 人的视知觉是依赖分类的,那么机器是否也可以这样,从而进一步模仿人类大脑的运作?

1:32:26 人的大脑即使面对全新的事物,不论多么新奇,我们都会借用一生的经验去理解它。

1:33:31 Suri:我们看到的世界越大、经历过的事情越多,我们才能够真真正正地区别我自己和其他人,认识到自己的独特性、更好地认清自己。

1:36:27 李飞飞:毕生的好奇心把我带进了一个竞争激励、薪酬低廉、无法保障长久职业生涯的领域,而我的父母现在需要我无法提供的支持。我每天都在追逐自己的梦想,这让我觉得自己自私至极,甚至过于鲁莽。

1:39:53 飞飞的母亲从来不会让自己的孩子对自己产生负疚感。如果一直用低能量的负疚感捆绑孩子,那么他们很难成为他们本该成为的人。

第7章:一个假设

1:47:23 Wordnet的逻辑:单词在大脑里不是按照字母顺序排列的,而是按照它们之间的意义进行连接的。比如,我们会将apple与food进行联系。

1:48:26 李飞飞利用Wordnet的逻辑建立起了Imagenet。

1:50:35 李飞飞:人类瞬间就能识别出自然图像,正是因为这种感官刺激——或者说正是数据——塑造了我们。

1:55:47 李飞飞坚持使用人工进行图片的分类工作,是因为研究的是“人工”智能,数据的建立一定要在建立在纯粹的人类感知之上。

1:57:27 李飞飞:这件事情让我深刻了解到,任何一个科学家的默认立场都应该是绝对谦卑,没有哪个个体的智慧能有“意外”之力的一半强大。

1:59:30 Imagenet在2009年的“计算机视觉与模式识别大会”上遇冷

第8章:实验验证

2:00:40 李飞飞团队开展“Imagenet大型视觉识别挑战赛”,尝试寻找能让Imagenet焕发活力、贴近人类识别准确度的算法模型。

2:05:52 第三次举办挑战赛时,AlexNet利用“卷积神经网络算法”成功大幅提高图片识别准确率、高达85%,比上一届冠军高出10个百分点。

2:08:47 Suri:神经网络算法在小型数据库中表现不佳,但会在大型数据库中表现出极强的优越性。有时候并非我们不是金子,而只是站错了地方。

第9章:万物以外是什么

2:12:16 飞飞的带领的博士生邓嘉的某研究课题为“赌注对冲:优化大规模视觉识别中的准确性和特异性权衡”,将“层级原则”引入计算机视觉领域,牺牲一定的“精确性”来换取结果准确的“安全性”。

2:13:22 心理学家埃利诺-罗施提出的“理解层级”——从一般到特殊的光谱,对Wordnet及后来李飞飞等一行人的研究影响深远。

2:15:36 杰里米-沃尔夫的一篇文献中的结论给李飞飞带来极大的启发:当我们看到一副图像时,我们的大脑会记住“场景的要点”。

2:18:49 李飞飞希望让算法也能像人类一样,从“整体上”来看待世界。因此和学生安德烈想要培养出一种算法——能够一句话描述图片的要点。

第10章:似易实难

2:24:08 母亲的启发:把对人工智能的毕生热爱与长期照顾他人的痛苦特权结合起来。

2:24:49 飞飞对医疗领域进行研究后发现,医疗环境中的医疗差错(规程、注意力失误)而导致的死亡人数超过了因车祸、乳腺癌和艾滋病这些众所周知的原因而逝去的生命数量。

2:26:00 飞飞想要在医疗领域尝试“环境智能”,将技术融入背景,默默监视,只有在察觉到危险时才发出警报。

2:31:00 飞飞关于医疗领域的环境智能研究遭遇护士的质疑:你研究这个东西是用来监视我们的吗?

2:33:00 飞飞母亲在医院表现出不配合的行为模式背后的深层原因:个体的尊严是至高无上的,这是任何数据集都无法解释、任何算法都无法优化的变量。

第11章:无人可控

2:37:21 飞飞加入谷歌云计算,意识到科技行业的财富与力量比传闻中有过之而无不及,她也认识到人工智能正在成为一种排他性极强的“特权”。

2:38:50 近年来过度依赖数据“规模”的趋势引发飞飞的担忧,同时也有可能带来一种名为“对抗攻击”的新型威胁。

2:44:08 李飞飞:人工智能不是现象、不是颠覆、不是难题,也不是特权。我们面对的是一种自然力量。它是如此宏伟,如此强大,如此反复无常,既能轻易激发灵感,也很容易摧毁一切。

2:49:18 Suri:我们人是什么样的,人工智能就会是什么样的。水能载舟,亦能覆舟。

2:50:45 李飞飞:未来几年,从业者需要的不仅是专业技术知识,他们还必须了解哲学、伦理学,甚至法律。

第12章:下一颗北极星

2:52:21 李飞飞:如今,我成了站在讲台上的那个人,而现在我才意识到,原来我们都是彻头彻尾的普通人。

2:53:50 斯坦福大学成立以人为本人工智能研究院(Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, 简称“斯坦福HAI”),旨在成为跨学科研究中心。

2:57:40 随着大型语言模型(Large Language Model, LLM)的出现和广泛应用,其生成的文本、图像、语音和视频越来越复杂,真与假之间的界限愈加模糊,人们将很难区分开“真实和虚构”。

3:04:47 李飞飞:最好的作品总是在边界上诞生,在那里,思想永远被困在来去之间,既是局内人又是局外人。但这正是我们如此强大的原因。独特的身份让我们保持独特的视角,赋予我们自由挑战现状的能力。

3:07:42 Suri:人脑因为有想象力的存在,才发现了人工智能。如果我们放弃了人类的本质——想象力,人类也就离灭亡不远了。

3:08:14 李飞飞:作为一个女儿、科学家、移民和人道主义者,我看到了众多不同的世界,但最重要的世界我将不会生活在其中的世界。正是因为这个世界的存在,我现在所做的一切才有意义。这个世界就是我的孩子们和他们的孩子们将继承的世界。

Reference:

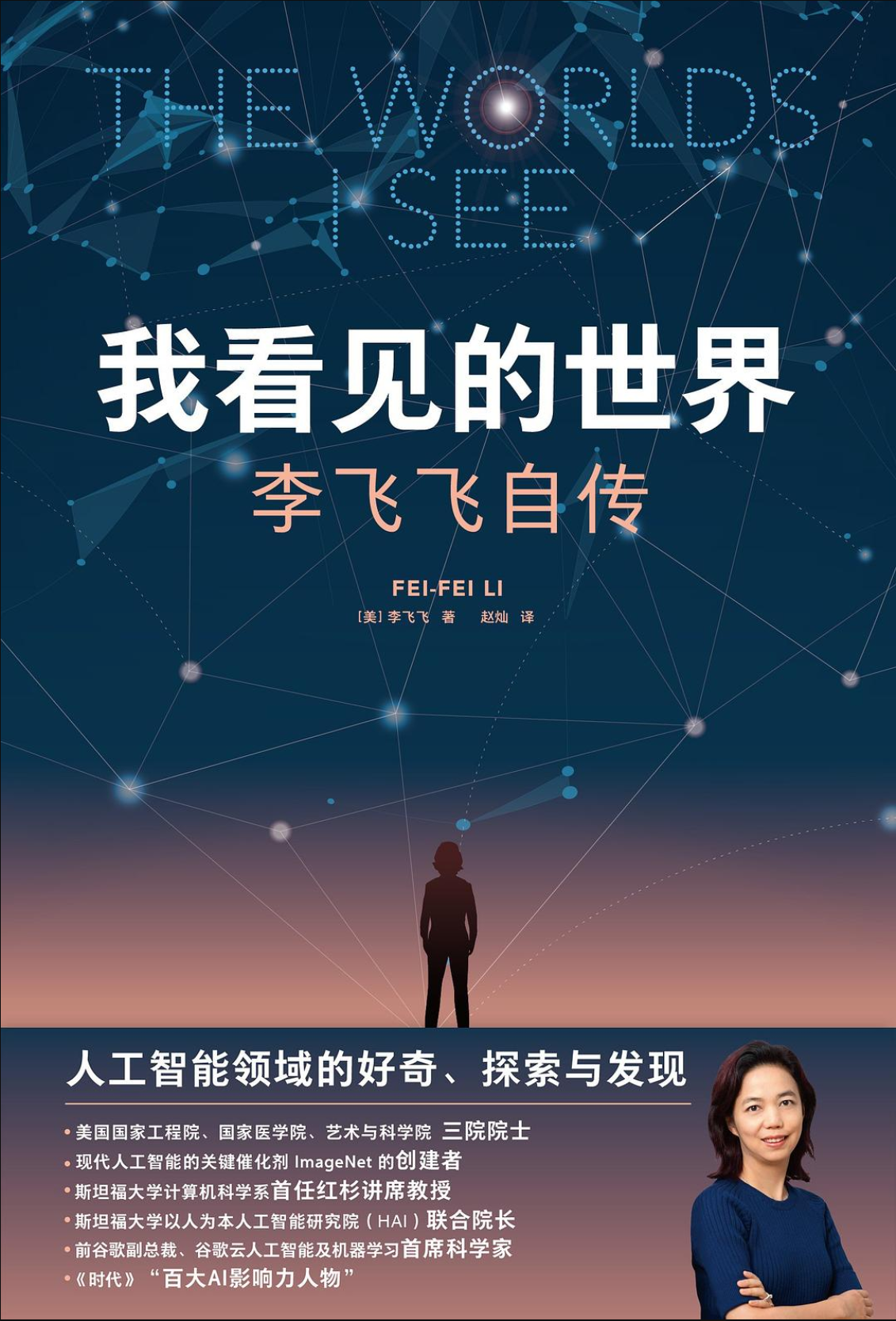

《我看见的世界——李飞飞自传》

《生命是什么》

《哥德尔、艾舍尔、巴赫:集异璧之大成》

《皇帝新脑》

本书内容简介:

《我看见的世界》既是李飞飞的个人史,也是一部波澜壮阔、跌宕起伏的人工智能发展史。

在这本书里,李飞飞回忆了自己从底层移民成长到顶尖科学家的经历。她度过了困顿艰辛的青少年时代,但对科学的热爱不断激励着她持续追寻人生的“北极星”,并最终走进科学的殿堂。

当李飞飞和家人努力适应在美国的生活时,恰逢现代人工智能开始不断取得突破。她不断开启新的科学征程,并确立了自己在计算机视觉领域的科学使命,取得了非凡的成就。在这本书里,她详细记录了这些重大时刻的关键细节。同时,李飞飞也对未来人工智能的发展方向提出了自己的判断和警醒,核心就是“以人为本”,让人工智能真正推动人类的发展,而不是成为威胁。

这本书既是对重大科学突破幕后的精彩窥探,也是一位女性用好奇心和勇气突破人生困境的故事。它不仅证明了即使是最技术性的学术研究也需要激情,更加表明永不停歇的好奇心可以激发无尽的科技创新。

本书作者简介:

李飞飞(Fei-Fei Li)

美国国家工程院、国家医学院、艺术与科学院三院院士,现代人工智能的关键催化剂 ImageNet 创建者,斯坦福大学计算机科学系首任红杉讲席教授,斯坦福大学以人为本人工智能研究院(HAI)联合院长,前谷歌副总裁、谷歌云人工智能及机器学习首席科学家,斯坦福大学人工智能实验室第七任主任,《时代》“百大AI影响力人物”。

1976年出生于中国北京,长于成都;1992年随家人赴美;1995年被普林斯顿大学物理学专业以全额奖学金录取;2005年在加州理工学院获得电气工程博士学位;2009年在斯坦福大学完成ImageNet的初始版本,包含1500万张图片,涵盖了2.2万个不同类别;2012年在她发起举办的 ImageNet 大型视觉识别挑战赛第三届比赛上,神经网络算法AlexNet识别准确率高达85%,开启了新一轮深度学习革命。

空空如也