我们跟随自然写作者苏娅的描述,重温着森林的光线湿度与气息。

“薄暮时分,雀鹰总会来到我的身边,像一句明明就要说出口却再也记不得的话语。”

——[英]J.A.贝克《游隼》

【本期介绍】

苏娅是自然写作者。十年前定居大理,她开始尝试用语言准确地描述鸟、植物、云和风,这是令她乐此不疲的游戏;后来,她停下来,记住这些自然之物的名字,名字连着名字,带她走进博物学的世界。她和来自日本的农人一起种稻,写了一本书。之后,她确定了自己的写作方向是自然写作。

在这期播客,Lisa 和苏娅聊了聊在自然中的感受。我们跟随苏娅的描述,在脑海里重温着森林的光线、湿度与气息。

就像她在新书的草稿里写的:

“暮色四合的黄昏,踩着树叶倾泻的沙沙声,从很远的地方回来,我尝试着记下路上的见闻——风云雨雾变幻的瞬息,鸟类飞翔的踪影,即远即近的山色与流水的声息。语言如同浓雾,在林间空地上往复,让这小小的世界染上金铜般的光亮,总是要经由叙述,隐藏在平常事物背后的自然世界纯粹的协调、神秘的平衡与完整,才会清晰地呈现出来,被更深地感知和铭记。”

这个夏天,高温、干旱和山火,让更多人开始反思人与自然的关系,而被疫情防控阻隔在家中的人们,也尤为渴望自然。这次聊天既是出于对自然的念想,也试图将那种看上去只能在田园和山野践行的实践,重新嫁接于都市生活中。

火尾太阳鸟和金色林鴝 摄影:罗欣

【本期嘉宾】

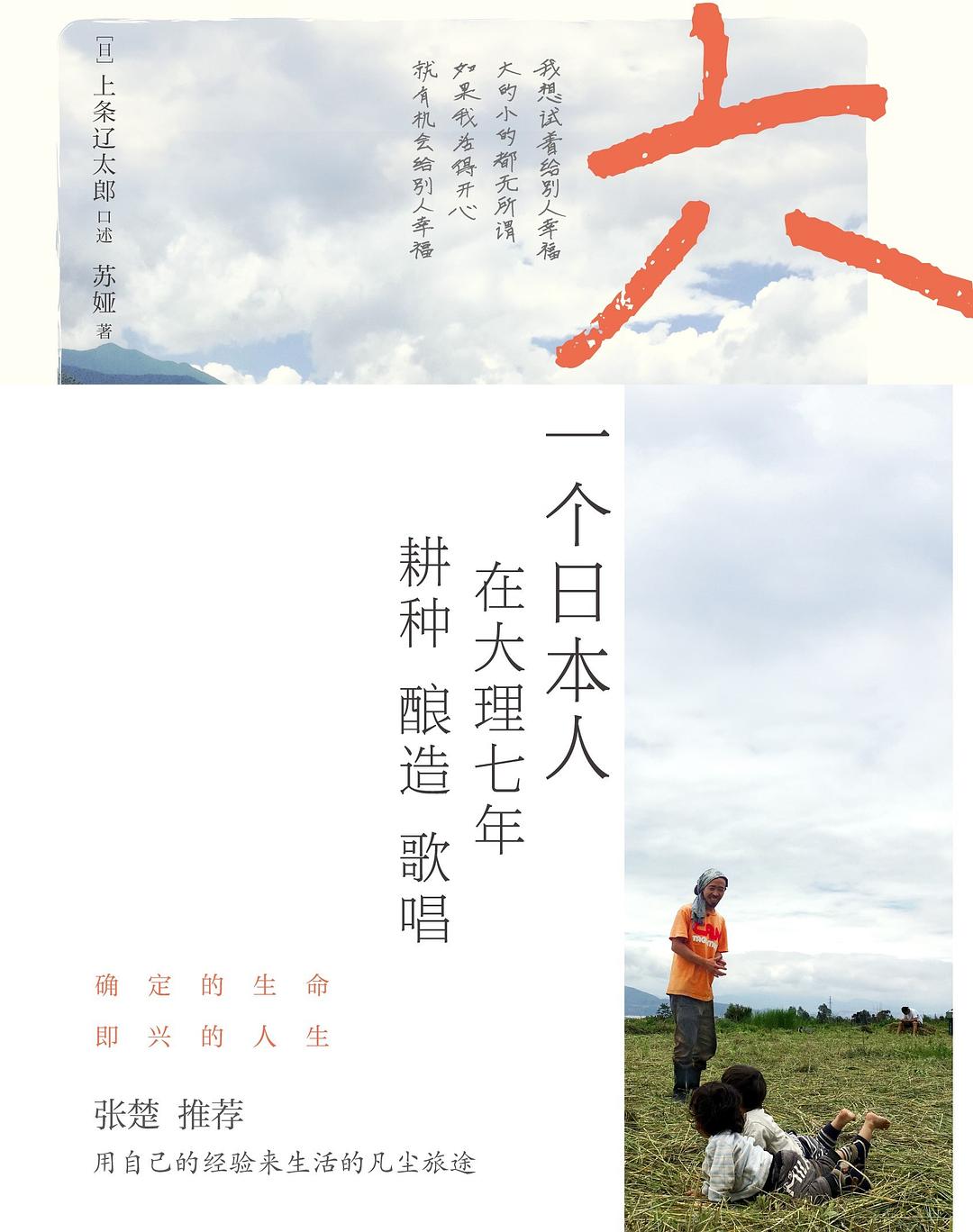

苏娅,自然写作者。著有《六:一个日本人在大理的耕食与爱情》。

【收听指北】

07:20 在《六》中,作者描写大理冬天的风,这种描写让人感到心安,因为它为无形的感受予以具体而精确的语言:整个冬天,苍山上的山林和雪线,持续地争夺着领地,每当山下的气温升高几度,夜晚就会刮起大风,风轰鸣一整夜,从山顶直接滚落下来,劈岩穿石,要在不远处的空地上盘旋一阵,向着东方的村落呼啸而去。第二天早上,湛蓝天空下树林的顶端,便薄薄的覆盖了一层雪。

10:47 苏娅说看到火尾太阳鸟就像奇迹,她是如何慢慢记住大量的气候、花草和鸟类的名字?

15:40 法国作家纪德在阿尔卑斯山区行走的时候,看到了灌木丛里的一束花,他便停下来向身边的修士询问花的名字——茉莉。他后来为这束茉莉写了几句话。但如果他不知晓花的名字,那这束花可能是单一、孤立、遥远的。但名字把人跟花的距离拉近了,并带出了它和整个场景的关系:那是一座怎样的山,它身边有什么样的人?

23:19 苏娅和六一起干了两年的农活,灌溉、除草、种稻、收割,也因此积攒了对于身边环境的知识,比如,身边这些小溪水渠的水,是从哪里来到哪里去的。从识别自然的姓名到溯源自然的方位,是一个怎样的过程?

32:29 自然给人的最好的东西就是让人能感到流动,也感觉得到循环,比如说日月交替,然后四季的轮回,这些东西非常的流畅。但是当代生活中,人是不断被打断、被下一个信息带走的,这种给每个人都来了一种无差别的消耗。

36:47 当苏娅系统地学习了博物学之后,和过去相比,她的自然观和写作又有了哪些不同?为什么有了更多的矛盾?

43:10 气候危机在今年夏天以具体可感的方式为人所警醒,而作为都市人心中田园典范的大理,在过去这些年,生态方面又经历了哪些看不见的恶化?

49:28 过去,大理的菌农采摘松茸,不会收5厘米以下的童茸,要等它完全打开。但近几年由于松茸的市价大涨,需求量变大。无论大小都会一律收掉,导致现在松茸越来越难采。

58:24 Lisa从大理回到北京后,感觉自己失去了和自然的链接,生活在大都市里的人,又该如何去保持一种相对有机和流动的生活状态?

01:01:40 森林是一个隐喻,好像我们生活的小小的环境,是一个特定的、能够被辨认的,在这个环境里面所有的信息、所有的元素、所有的声音都在交织,都在彼此回应。

【本期音乐】

Canopée(林冠)—— Polo & Pan

【后期制作】Unico

【Logo设计】Sam

【关于我们】

感谢大家收听。「问题青年」是由青年志出品的播客。我们相信,提出问题,是一切改变的开端。我们将从青年的发问出发,探寻行动的可能性。你还可以在小宇宙APP、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、QQ音乐收听我们的节目,或者在微博、微信公众号搜索「青年志Youthology」关注我们,与我们取得联系。

如果感兴趣与我们互动,欢迎添加小助手「olo鸡」的微信:qingnianzhi04,加入我们的读者群。

空空如也