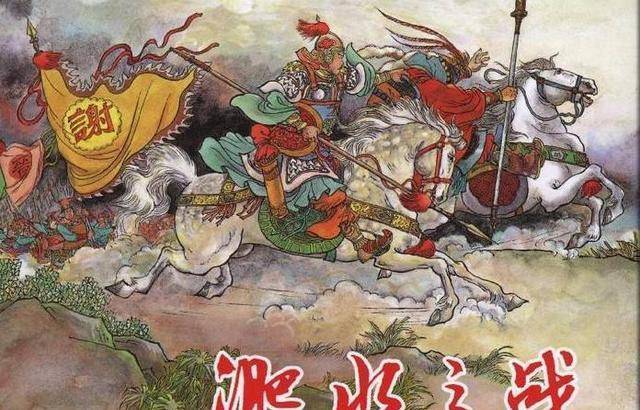

晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年9月19日。一千六百四十二年前的明天,也就是公元383年9月20日,在中国历史的长卷中,一个改变南北格局的重大事件正在悄然拉开序幕——前秦皇帝苻坚亲率号称百万的大军从长安出发,浩浩荡荡南下攻晋;而偏安江南的东晋,也在这场生死存亡的危机中,揭开了“淝水之战”的序幕。

要讲清楚这场战役的分量,我们必须先回到公元4世纪的北方与南方。

此时的中国,正处于“五胡十六国”的大分裂时期。自西晋灭亡(316年)后,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方少数民族纷纷建立政权,中原大地战火连绵。而氐族人苻健于351年在长安建立的“前秦”,经过苻坚的励精图治,逐渐统一了北方——他灭前燕、平前凉、收代国,到376年时,前秦的疆域已覆盖今陕西、甘肃、宁夏、青海、山西、河南、河北、山东、安徽、江苏、湖北等十余省,人口超过千万,成为北方最强大的政权。

与北方的强盛形成鲜明对比的,是南方的东晋。317年,琅琊王司马睿在士族支持下于建康(今南京)称帝,建立东晋。但东晋的统治始终依赖以王导、王敦为代表的“琅琊王氏”等世家大族,皇权相对薄弱;朝廷内部“主和派”与“主战派”争执不休,军事力量主要依赖由北方流民组成的“北府兵”(因驻扎京口,今镇江而得名)。

前秦与东晋的对立,本质上是两种文明的碰撞:前秦是鲜卑、匈奴、氐等游牧民族融合的政权,保留着浓厚的军事游牧传统;东晋则是汉人世家主导的农耕文明政权,更注重文化传承与制度稳定。双方虽时有小规模冲突,但苻坚的野心,最终让这种对峙升级为全面战争。

公元383年,苻坚认为自己“混一六合”的时机已到。他在长安召开朝会,对群臣说:“朕继承大业,垂三十年,四方略定,唯东南一隅未宾王化。今略计吾士卒,可得九十七万,吾欲自将以讨之,何如?”(《资治通鉴·晋纪二十七》)意思是:我统治北方近三十年,各方已基本平定,只有东南的东晋还没归顺。现在算上我的士兵,能动员九十七万大军,我想亲自率军南征,你们觉得如何?

此言一出,满朝震惊。多数大臣反对:一是前秦虽表面统一,但内部民族矛盾尖锐(鲜卑、羌等族首领对氐族统治并不真心臣服);二是东晋有长江天险,且谢安、谢玄等将领善于用兵;三是北方连年征战,民生疲惫,此时南征风险极大。

但苻坚被“天下一统”的理想冲昏了头脑。他力排众议,任命弟弟苻融为征南大将军,率步骑二十五万为前锋;又命羌族首领姚苌为龙骧将军,率军二十万为后续;加上慕容垂、梁成等将领的部队,总兵力号称百万(实际约六十万步卒、二十七万骑兵)。他还特意将苻融、姚苌等宗室与精锐部队放在先锋,意图速战速决。

面对前秦的百万大军,东晋的反应却显得异常冷静。

东晋的核心决策层是“王谢桓庾”四大士族,其中以王导之侄王坦之、谢安之弟谢石、谢玄最为关键。谢安虽为宰相,却长期隐居东山(今浙江上虞),以“风流宰相”闻名,但关键时刻却展现出非凡的政治智慧。他一面安抚朝野,一面命弟弟谢石为征虏将军、征讨大都督,侄子谢玄为前锋都督,率北府兵八万迎敌;又派胡彬率五千水军守寿阳(今安徽寿县),阻截前秦南下。

更关键的是,东晋得到了一个重要的情报——前秦降将朱序(原东晋梁州刺史)主动请降。朱序向谢玄透露:“前秦虽号称百万,但大军尚未集结完毕,若能挫其前锋,可挫其锐气。”他还建议:“若秦军逼淝水(今安徽寿县东南),晋军可坚守不出,待其粮草耗尽再反击。”

谢玄采纳了朱序的建议,命胡彬率水军守寿阳,谢石、谢玄率步兵列阵于淝水西岸,与秦军隔河对峙。

公元383年9月,苻坚亲率前锋抵达项城(今河南沈丘),后续部队仍在陆续开拔。此时,前秦的前锋部队已进抵颍口(今安徽颍上),直逼寿阳。

寿阳城内,胡彬的水军因兵力薄弱,不敢主动出击,只能固守。苻融命梁成率五万步骑屯驻洛涧(今安徽淮南),封锁淮河渡口,切断胡彬与谢石的联系。胡彬军粮草断绝,派人向谢石求救:“今贼盛粮尽,恐不复见大军!”(《晋书·谢玄传》)但送信的使者被秦军俘虏,苻坚得知东晋军粮将尽,大喜过望,急令各路大军加速南下,企图一举歼灭晋军主力。

然而,苻坚的急躁暴露了前秦的致命弱点——军队虽多,却缺乏统一指挥。鲜卑族的慕容垂、羌族的姚苌等将领各怀异心,汉人降将朱序更是暗中与晋军联系;而东晋方面,谢玄虽年轻(时年37岁),却冷静部署:他命谢石、谢琰率步兵主力驻扎淝水西岸,谢玄率精锐骑兵八千隐蔽于淮河以北,等待时机。

10月,苻坚抵达寿阳,登上寿阳城楼观察晋军。他见对岸晋军“部阵齐整,将士精锐”,又远眺八公山(今安徽寿县北)上的草木,误以为是晋军伏兵,不禁心生恐惧,对左右说:“此亦勍敌,何谓弱也!”(《晋书·苻坚载记》)——这支部队也很强啊,怎么能说东晋弱呢?

11月,淝水决战爆发。

苻坚决定以优势兵力强渡淝水,一举击溃晋军。他命令前秦军队后退,腾出空间让晋军渡河,企图在晋军半渡时发动攻击。但这一战术被东晋识破——谢玄派使者对苻融说:“君悬军深入,而置阵逼水,此乃持久之计,非欲速战者也。若移阵少却,使晋兵得渡,以决胜负,不亦善乎?”(《资治通鉴·晋纪二十七》)——您孤军深入,却把阵势摆在河边,这是打持久战的架势,不是想速战速决。如果贵军稍微后退,让我军渡河,然后决一胜负,不是更好吗?

苻坚听后大喜,认为这是“半渡而击”的好机会,于是下令前秦军队后撤。但前秦军队成分复杂,鲜卑、羌等族的士兵本就对氐族的指挥不满,后撤时有人大喊:“秦军败矣!秦军败矣!”(《晋书·苻坚载记》)士兵们误以为前方战败,纷纷转身逃跑,阵脚大乱。

晋军趁势渡河追击。朱序在前秦阵中大喊:“秦兵败矣!”(《资治通鉴·晋纪二十七》)进一步加剧了秦军的恐慌。前秦前锋苻融试图阻止军队溃败,却被乱军冲倒,死于乱军之中。苻坚见大势已去,仓皇逃窜,途中被流箭射中,单骑逃回洛阳时,身边只剩十余名骑兵。

淝水之战的结果,堪称“以少胜多”的经典案例:前秦号称百万大军,实际参战的约六十万,最终损失惨重,仅被俘、投降的就超过三十万;东晋以八万北府兵为主力,仅损失万余兵力,却保住了江南半壁江山。

这场战役的影响,远不止于战场胜负。

对前秦而言,淝水之败引发了连锁反应:鲜卑族的慕容垂、慕容泓,羌族的姚苌等将领纷纷叛离,前秦迅速分裂为后秦、后燕、西燕等多个政权,北方重新陷入分裂;对东晋而言,此战巩固了偏安江南的统治,谢安、谢玄等士族地位飙升,东晋得以延续至420年;对中国历史而言,淝水之战推迟了北方民族融合的进程,却也为后来北魏统一北方(439年)、隋唐统一全国(589年)埋下了伏笔。

站在今天的视角回望,淝水之战不仅是一场军事胜负,更是一场关于“骄兵必败”与“团结制胜”的历史启示录。苻坚因统一北方的功绩而骄纵,忽视了内部的民族矛盾与前线的实际情况,最终导致百万雄师折戟;东晋则因内部暂时的团结(尽管士族间仍有矛盾)、谢安等人的冷静决策,以及朱序等“关键少数”的倒戈,最终以弱胜强。

历史不会为任何一方“留名”,但它会记住那些在关键时刻影响历史走向的人物与事件。淝水之战中的苻坚、谢安、朱序,他们的选择与命运,共同书写了中国历史上这段跌宕起伏的篇章。

感谢收听《历史的混响》。我是夕洋洋。383年9月20日,苻坚的百万大军南下,拉开了淝水之战的序幕;而这场战役的结果,不仅重塑了南北格局,更成为后世无数战争与政治博弈的镜鉴。

它提醒我们:战争的胜负从不是由兵力多寡决定的,而是由人心、策略与细节共同作用的结果;它也告诉我们,即使面对看似不可战胜的强敌,只要团结一心、冷静应对,依然有机会创造奇迹。

愿我们铭记这段历史,珍惜今天的和平,也为那些在历史洪流中挣扎、抉择的人们加油。我们下期再会,晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论