赫尔曼·布洛赫,一个在中文世界里几乎被遗忘的名字。昆德拉把他和卡夫卡、穆齐尔和贡布罗维奇并称为中欧文学四杰,汉娜·阿伦特称他为不情愿的诗人,他则说自己是一个没有传记的作家。布洛赫注定要成为那个写作的天才,他的一生都完成伟大的作品做着准备。

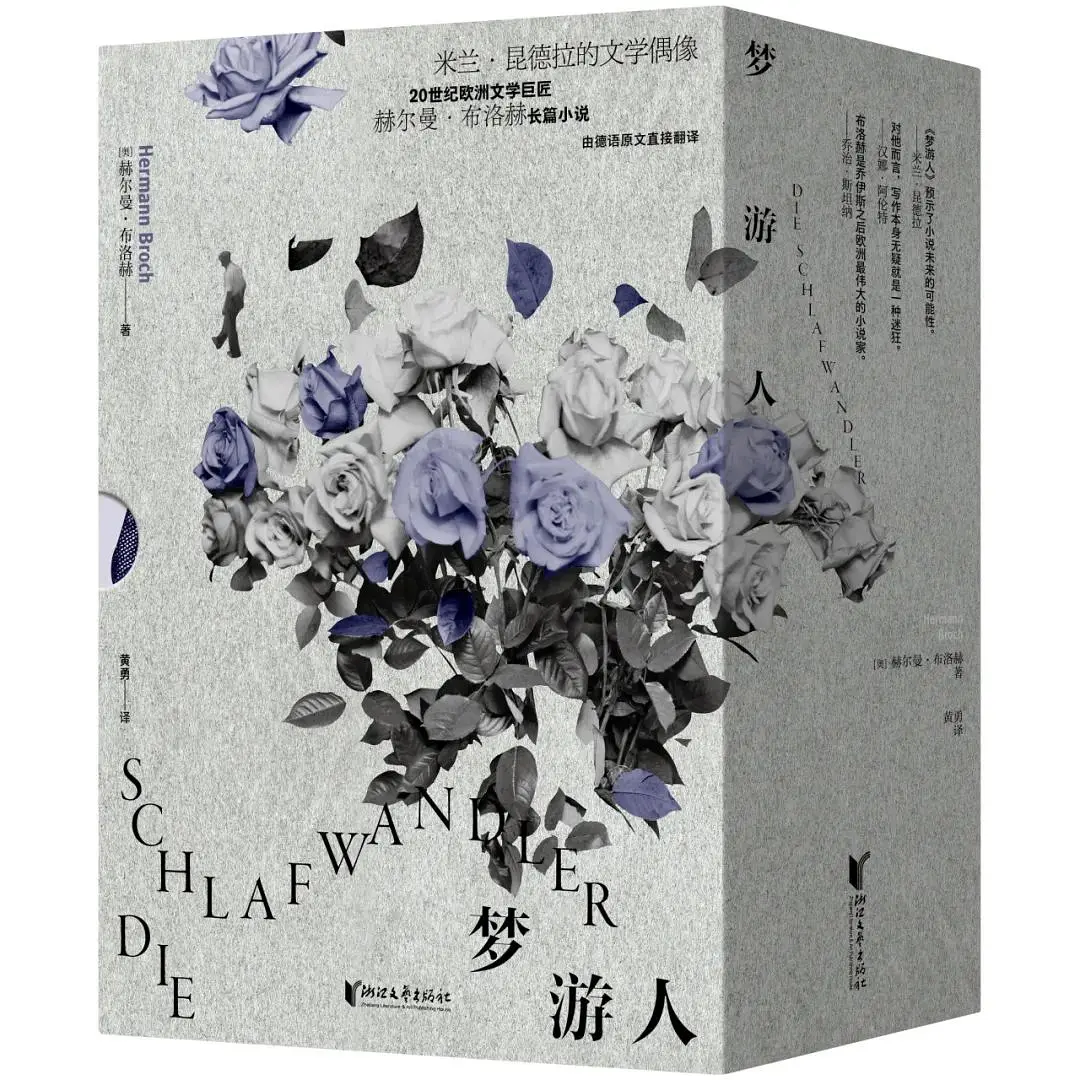

2024年是中文世界的赫尔曼·布洛赫之年,在多年的等待之后,中文世界的读者终于迎来由德语直译的《梦游人》。在这本卷帙浩繁的编年体小说中,布洛赫书写“现代世界价值崩溃的进程”。他看到了在他生活的那个年代,面对着整个世界发生的剧烈变化,每个人都宛如“梦游人”一般游荡在混乱之中。

本期播客我们这次借着《梦游人》的德语直译版出版的契机,来聊一聊这位在中文世界中长期被忽视的文学巨匠。回到他写作的那个年代,了解在现代世界价值崩溃进程中普通人的梦游状态。

嘉宾:

林晓筱

1985年生人,浙江大学比较文学与世界文学专业博士,文学译者,现为浙江传媒学院文学院教师。译有大卫·福斯特·华莱士《所谓好玩的事,我再也不做了》《弦理论》《永远在上》,大卫·利普斯基《尽管到最后,你还是成为你自己:与大卫·福斯特·华莱士的公路之旅》,帕梅拉·保罗《至少还有书》,以及艾拉·莱文、萨尔曼·拉什迪、雷蒙·格诺等人的作品,参与合译《格兰塔·英国最佳青年小说家》等。

豆瓣 @无人售票

黄哲成

有趣而无用的人做着有趣而无用的事

豆瓣 @hzcneo

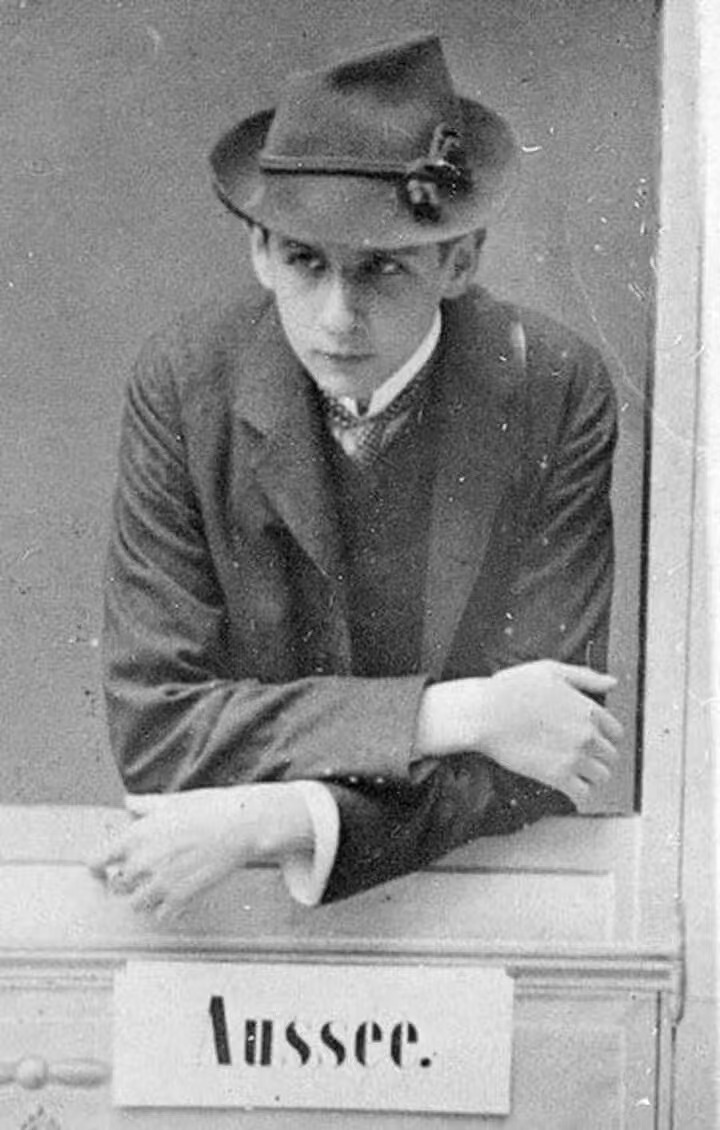

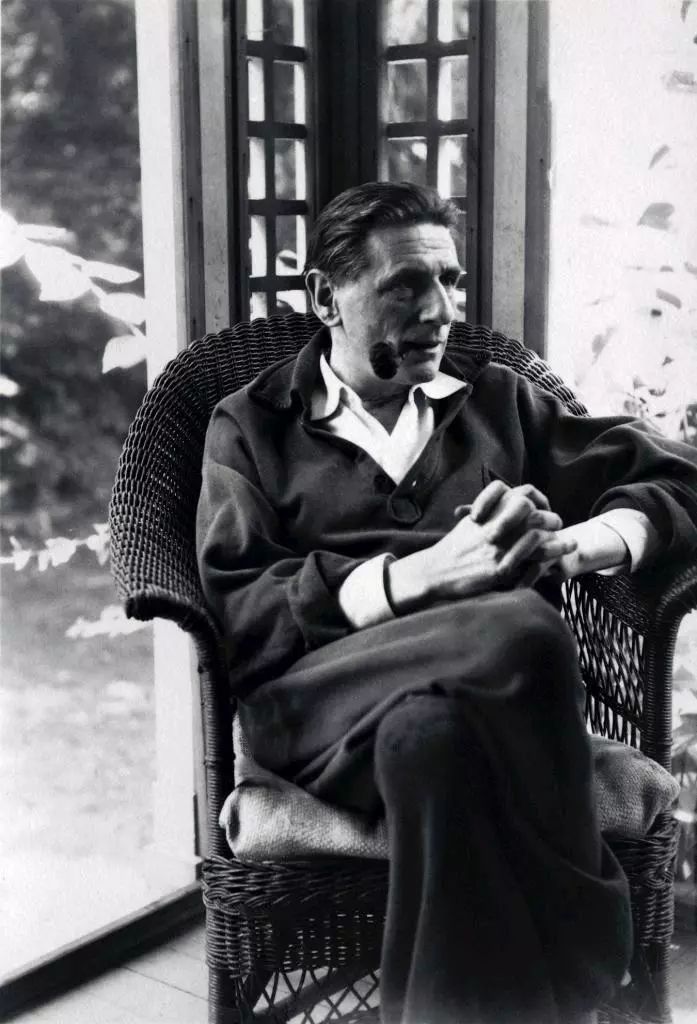

青年时代的赫尔曼·布洛赫

时间轴:

00:02:20 中文世界对布洛赫引荐与作品的出版历史

00:10:43 布洛赫的人生经历对其写作产生的影响

00:24:54 青年时代的哲学研究对布洛赫小说创作的影响

00:32:29 布洛赫的历史观与他产生“现代世界价值崩溃”想法的原因

00:50:51 面对现代化进程,整个西方文艺界弥漫悲观的态度。

00:59:16 《梦游人》中三个标题“浪漫主义”“无政府主义”“现实主义”之间的逻辑关系

01:17:47 布洛赫写作中的“理想叙述者”

01:24:10 从20世纪开始小说创作模式的转变

晚年的赫尔曼·布洛赫

涉及作品:

赫尔曼·布洛赫《梦游人》《维吉尔之死》《未知量》《着魔》《无罪者》

《欧洲人的想象:1860-1920年间维也纳的生活与艺术》

埃内斯汀·施兰特《赫尔曼·布洛赫传:不情愿的诗人》

詹姆斯·乔伊斯《尤利西斯》

奥托·魏宁格《性与性格》

但丁《神曲》

J.G.弗雷泽《金枝 : 巫术与宗教之研究》

奥斯瓦尔德·斯宾格勒《西方的没落》

塞万提斯《唐吉诃德》

瓦尔特·本雅明《讲故事的人》

列夫·托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》

罗伯特·穆齐尔《没有个性的人》

丹尼尔•笛福《鲁宾逊漂流记》

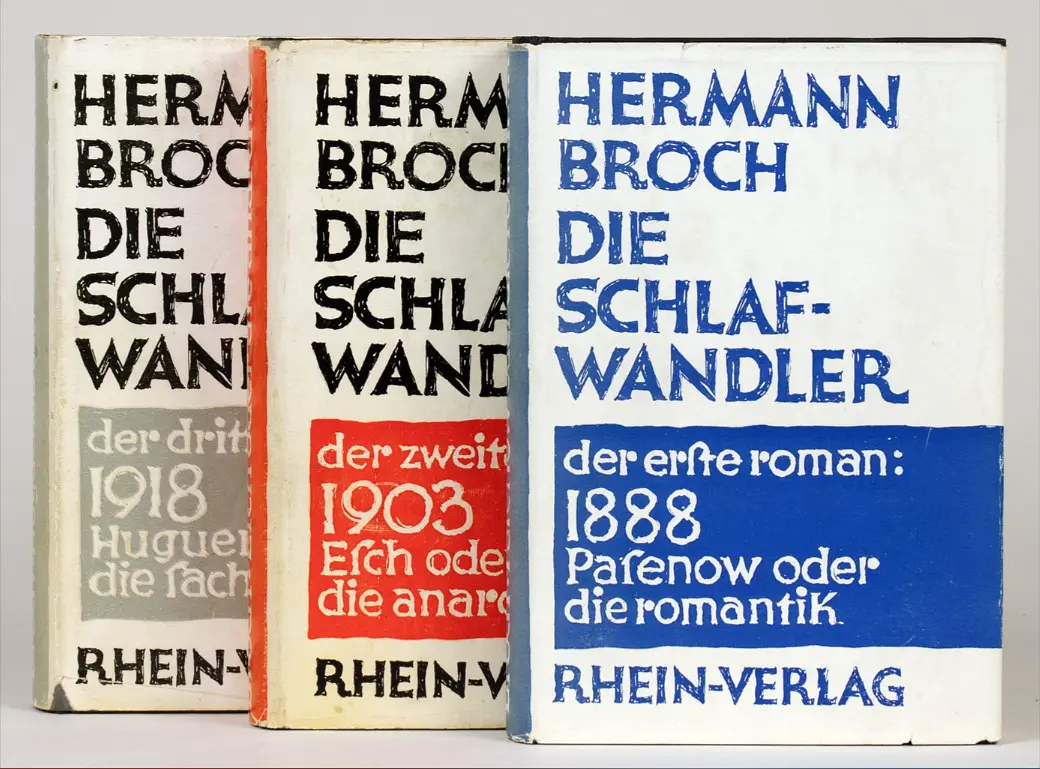

《梦游人》原版封面

本期使用音乐:

开场:Emporor's Hymn, from String Quartet in C

中插:Emmanuel

结尾:Concerto in DMinor,BWV974:2.Adagio

电视剧版《梦游人》剧照

制作团队

监制:Peter Cat

统筹:黄哲成

策划:黄哲成

剪辑:黄哲成

编辑:黄哲成

空空如也