晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年9月17日。九十四年前的明天,沈阳城的钟表刚指向深夜10点20分,柳条湖铁路段的铁轨突然发出一声闷响。紧接着,密集的枪声撕裂了秋夜的寂静——这不是普通的意外,而是一场蓄谋已久的侵略。日本关东军用炸药炸毁了柳条湖的路轨,却诬陷是中国军队所为,借此发动了对东北的全面进攻。这一天,史称“九·一八事变”,它像一把锋利的刀,划开了中华民族最沉重的国耻记忆。

要讲清楚这场事变的分量,我们得先回到1931年的中国。那时的东北,是中国最富饶的土地之一:鞍山的钢铁厂炉火熊熊,抚顺的煤矿昼夜不息,黑土地上产出的粮食养活着全国半数人口。但对日本来说,东北的意义远不止于此——它是日本“大陆政策”的核心目标,是转嫁经济危机、摆脱国内矛盾的“救命稻草”。

日本的野心早有预谋。从1894年甲午战争割占辽东半岛,到1905年日俄战争夺取南满铁路控制权,再到1928年制造“皇姑屯事件”炸死张作霖,日本对东北的渗透从未停止。此时的东北虽由张学良继承父业统治,却早已千疮百孔:张学良因“中东路事件”与苏联交恶,又将东北军主力调往关内参与中原大战,导致防务空虚;更致命的是,他对日本的野心抱有侥幸,曾对部下说:“日本不过是想要点利益,我们让点步,总能和平解决。”这种天真,为灾难埋下了伏笔。

1931年9月18日的沈阳城,表面依旧平静。北大营的士兵们刚结束训练,22岁的王铁柱蹲在营房门口,手里攥着妻子寄来的全家福——照片上,妻子抱着刚满周岁的儿子,父母站在身后笑。他昨天刚收到家信,说河北老家遭了水灾,房子被冲垮,希望他寄些钱回去。王铁柱摸了摸口袋里的津贴,叹了口气:“等发完这月饷,一定给家里寄回去。”

同一时刻,日本关东军独立守备队第1大队少尉军官川岛正雄,正带着士兵在柳条湖铁路段安装炸药。他的心跳得很快,但眼神冷静——这是他加入关东军三年来第一次执行“重要任务”。按照计划,爆炸将在当晚10点20分发生,那时沈阳城的守军正处于换岗间隙,防备最松懈。

晚上8点,东北军边防军司令长官公署的客厅里,参谋长荣臻拿着一份电报来回踱步。电报是张学良从北平发来的:“近日日军在东北动作频繁,切不可轻启战端,避免冲突扩大。”荣臻皱着眉头对副官说:“再给北大营打个电话,让他们今晚加强警戒,但千万别主动惹事。”

晚上10点,柳条湖方向的铁路旁,川岛正雄看了看手表,确认时间到了。他按下引信,转身跑向路边的树林。“轰——”一声闷响,铁轨被炸出一段两米长的缺口。紧接着,埋伏在附近的日军步兵第29联队、骑兵第2联队和独立守备队第1大队,共3000余人,分三路向北大营发起冲锋。

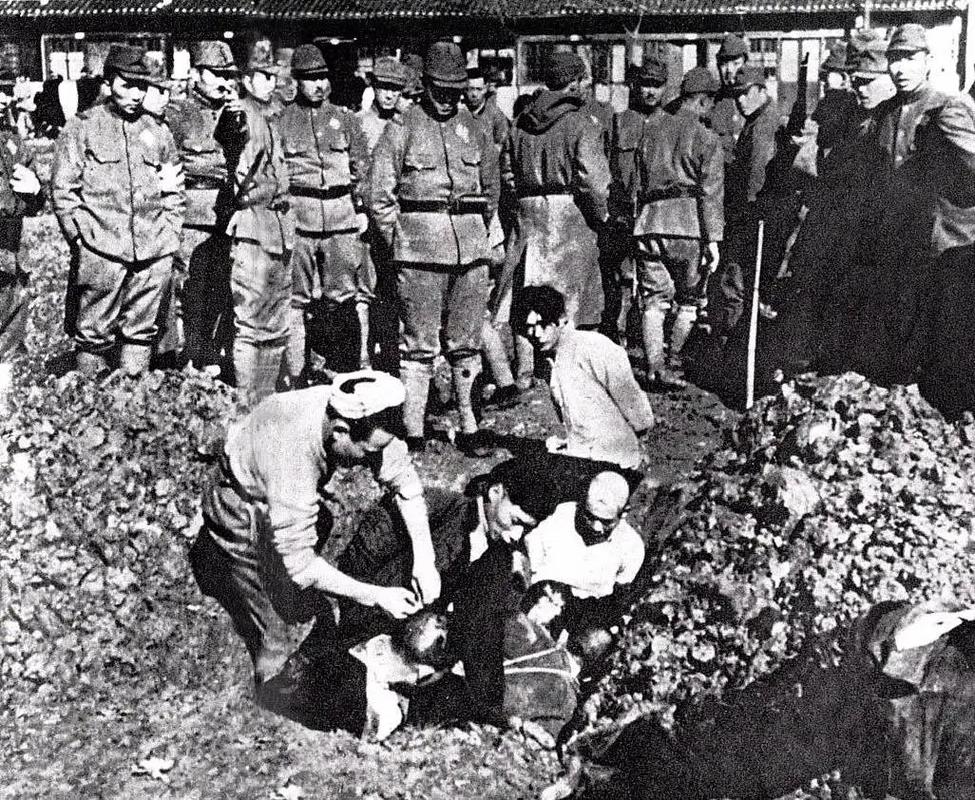

北大营的夜晚瞬间陷入混乱。士兵们来不及穿军装,抓起枪就往营门外跑;军官们对着电话喊“日本人打过来了”,却得不到明确的作战指令;甚至连仓库的钥匙都找不到,弹药无法及时分发。22岁的王铁柱在混乱中被人群挤倒,他的步枪被踩进泥里。他挣扎着爬起来,看见不远处的营房燃起大火,火光中映出日军刺刀的反光。“班长!班长!”他喊着,却只看到一片混乱。最终,他被日军俘虏,押往沈阳城的监狱。在那里,他亲眼看到日军用刺刀挑死一名不肯下跪的中国士兵,鲜血溅在墙上,像一朵绽放的红梅。

凌晨1点,日军攻占北大营。随后,他们兵分两路:一路向沈阳城内的东北边防军司令长官公署推进,一路向长春、吉林方向扩张。沈阳城的夜晚彻底乱了:市民们被枪声惊醒,纷纷躲进地窖或街头;商店关门,路灯熄灭;警察局的电话被打爆,却无人能给出准确的应对方案。凌晨3点,日军逼近司令长官公署,公署卫队仅进行了短暂抵抗便被击溃。5点30分,日军完全控制沈阳城。

九·一八事变的消息像一颗炸弹,在全国范围内炸开。9月19日清晨,哈尔滨的《国际协报》用头版标题“国难!国难!”报道了事变;上海的《申报》连续三天刊登“日军侵占沈阳”的号外;北平的学生们举着“反对日本侵略”的标语上街游行,高呼“还我东北!”

更令人痛心的是东北的普通民众。日军进入沈阳后,挨家挨户搜查“反满”分子,抢劫金银财宝,强奸妇女,甚至用刺刀逼迫百姓跪在街头“欢迎皇军”。一位幸存的老沈阳人回忆:“日本人端着枪冲进院子,我母亲把刚蒸好的馒头塞给他们,他们却一把打翻,骂我们‘八嘎’。”

事变后,日本迅速扶持伪满洲国政权。1932年3月1日,清朝末代皇帝溥仪在日本关东军的扶持下,在长春宣布“就任满洲国执政”,将东北变成了日本的殖民地。伪满洲国的“国旗”是黄色地、红色太阳,象征“日本天照大神的光辉”;“国歌”里唱着“满洲国,满洲国,我们的家乡”,但歌词里的“家乡”,早已被日军变成了人间地狱。

九·一八事变的影响,远不止于东北的沦陷。它像一把利刃,刺醒了沉睡的中华民族。事变次日,中共中央发表《为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,明确指出:“日本帝国主义是我们最凶恶的敌人!”随后,全国各界纷纷响应:上海的工人罢工、商人抵制日货;北平的学生组织“抗日救国会”;各地的爱国将领如冯玉祥、蔡廷锴等通电全国,要求抗日。

更重要的是,九·一八事变彻底打破了“攘外必先安内”的幻想。蒋介石曾寄希望于国际联盟(简称“国联”)的调停,但国联调查团(李顿调查团)在东北实地考察后,虽然承认“日本占领东北不符合国联章程”,却未采取任何实质性制裁措施。这让中国人民彻底看清:依靠列强“主持公道”只会换来更大的屈辱,只有自己站起来反抗,才能挽救民族危亡。

1931年9月18日,是中华民族的“国耻日”,更是一个觉醒日。这一天,东北军的不抵抗让3000万东北同胞沦为亡国奴;这一天,日本军国主义的铁蹄踏碎了东北的宁静;但也是这一天,中华民族的觉醒之火开始燃烧——从东北的抗联战士在冰天雪地里与日军周旋(杨靖宇、赵一曼等烈士的血染红了白山黑水),到上海的“一·二八”淞沪抗战(十九路军用血肉之躯阻挡日军进攻),再到全民族的抗日战争全面爆发(1937年七七事变),中国人民用14年的时间,用3500万军民的伤亡,终于将日本侵略者赶出了中国。

站在今天的沈阳,“九·一八历史博物馆”的残历碑上,清晰地刻着“1931年9月18日”这几个数字。碑身上的弹孔和裂痕,仿佛在诉说着当年的苦难;而纪念馆外的广场上,孩子们追逐嬉戏,老人们在晨练——这一切,都是对先烈们最好的告慰。

历史不会为侵略者留名,但会永远铭记那些为了民族尊严而战的人们。九·一八事变告诉我们:落后就要挨打,但中华民族从未屈服;和平需要守护,但守护和平的,从来都是敢于抗争的勇气。

晚上好,感谢您收听这一期的《历史的混响》。我是夕洋洋。1931年9月18日的九·一八事变,是刻在中华民族骨血里的记忆。它让我们看到,灾难可以摧毁家园,但摧毁不了一个民族的脊梁;它更提醒我们:铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了不让悲剧重演。

此刻,当我们走在沈阳的街头,看到孩子们在广场上放风筝,看到老人们在公园里打太极,我们会更加明白:今天的和平来之不易,是无数先烈用生命换来的。愿我们珍惜这份和平,也愿我们永远记得,那些在黑暗中寻找光明的人,那些用生命捍卫尊严的人——他们,才是中华民族最闪亮的坐标。

我们下期再会,晚安。

空空如也

暂无小宇宙热门评论