开场白:开启青釉的千年之旅

“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。” 当这句诗在耳畔响起,一幅绝美的画面仿佛在眼前徐徐展开:秋风轻拂,带着丝丝凉意,越窑窑门缓缓开启,刹那间,千峰翠色倾泻而出,那一抹温润的青,似是将山川的灵秀、自然的神韵都凝在了瓷器之上 ,这便是青釉瓷器独有的魅力。今天,就让我们一同踏上青釉的千年长河之旅,去探寻那些隐藏在青釉之下的岁月故事、工艺奥秘和文化内涵。

青釉初绽:商周至东汉的萌芽与发展

商周:青釉的雏形初现

青釉的故事,最早可追溯到商周时期。那时,原始瓷器上那层青黄釉色,虽显得有些稚嫩,却已然是青釉的雏形。在那个遥远的时代,人们对制瓷工艺的掌握还处于初级阶段,釉层相对浅薄,就像一层轻轻覆盖在器物表面的薄纱 ,色泽也不够稳定,呈现出褐黄色,带着一种质朴的原始美感。这主要是因为当时的制釉技术有限,对釉料的成分和烧制过程中的火候、气氛等因素,还难以做到精准控制。

在河南郑州等地的商代遗址中,出土了很多带釉的瓷尊、瓷罐等器物及碎片,其胎骨细腻坚硬,叩之有金属声,胎体以高岭土制作,烧成温度在千度以上,表面的青黄釉虽然还比较粗糙,但已经具备了青釉的基本特征。这些原始瓷器的器型大多模仿当时的青铜器和陶器,比如敞口长颈折肩圆底尊、敛口深腹圆底罍等,体现出早期瓷器在造型上对其他工艺品类的借鉴。从纹饰上看,商代原始青瓷常在釉下拍印方格纹、篮纹、叶脉纹等,西周时期又增加了水波纹、云雷纹等。这些纹饰不仅起到了装饰作用,也反映了当时的审美和文化特点。

东汉:青釉瓷器的初步成熟

时光流转,历经数百年的探索与发展,到了东汉时期,青釉瓷器迎来了重要的变革,实现了初步成熟。与商周时期的原始青瓷相比,东汉青釉瓷器在制作工艺上有了显著的突破。

在原料方面,人们对制瓷原料进行了精心的筛选和加工,使得瓷土的质量得到了大幅提升,为瓷器的高质量烧制奠定了基础。同时,对胎釉配方的改进,也是东汉青釉瓷器成熟的关键因素之一。通过不断地尝试和调整,匠人们找到了更合适的釉料配比,使得釉色更加纯正,釉层更加均匀、莹润。

在烧制工艺上,东汉时期出现了专门煅烧瓷器的龙窑。龙窑的出现,是瓷器烧制技术的一大进步。它的窑室呈狭长的拱道状,前低后高呈坡状,因形似俯冲的龙而得名。龙窑的独特结构,使得窑内的温度能够更加均匀地分布,并且可以更好地控制烧制过程中的气氛,从而满足了青釉瓷器对高温和稳定窑温的需求。在龙窑的加持下,东汉青釉瓷器的烧制温度能够达到 1260℃ - 1310℃,这使得瓷器的质地更加致密,吸水率更低,透光性更好,胎釉结合也更加牢固,几乎看不到脱釉现象。

从出土的东汉青釉瓷器来看,其釉色多为青绿色或青黄色,如青釉刻划弦纹双系瓷壶,洗口、束颈、溜肩、鼓腹,肩部置对称竖系,通体内外施青釉,外壁施釉不到底,颈、肩部刻划水波纹,腹部刻划密集的弦纹,胎体较薄,釉层匀净光洁 ,展现出了较高的工艺水平。还有青釉刻纹镂空瓷簋,圆形附盖,口沿微外撇,弧腹,高圈足稍外撇,胎色灰白,通体施釉,釉色青中泛褐,盖顶置环形纽,纽上套圆环,盖面刻花叶和三角纹,口沿镂空小圆孔一周并刻划树枝纹,腹部刻菱形纹,造型独特,装饰精美。这些瓷器不仅在实用性上有所提升,在艺术审美上也达到了一个新的高度,标志着青釉瓷器正式步入了成熟的阶段,为后世青釉瓷器的繁荣发展奠定了坚实的基础。

蓬勃发展:六朝时期的青釉

青瓷地位的崛起

历史的车轮滚滚向前,来到了六朝时期,青釉瓷器迎来了它的黄金时代。在这一时期,社会动荡不安,政权更迭频繁,但青釉瓷器的发展却呈现出一片繁荣的景象。青瓷以其独特的魅力,逐渐替代了陶器、铜器和漆器,成为了人们日常生活中最主要的用具。无论是达官贵人的府邸,还是寻常百姓的家中,都能看到青瓷的身影,它广泛应用于饮食、起居、祭祀等各个方面,从碗、盘、壶、罐等日常器皿,到灯具、熏炉、虎子等生活用具,应有尽有。

工艺与风格的发展

六朝时期,青釉的烧制技术取得了长足的进步。在原料方面,工匠们对瓷土的选择更加精细,并且开始有意识地根据不同的需求调配胎料和釉料。比如,越窑所产青瓷选用含铁、钛较高的瓷土作胎料,使其瓷胎呈灰色,与青釉相互映衬,呈现出素雅沉静的色调;婺州窑创造性地在胎体表面附上一层质地细腻的白色化妆土,不仅掩盖了胎色,还提高了产品的质量,扩大了胎料的使用范围 ,此后,越窑、德清窑等窑口也纷纷效仿。

在成型工艺上,拉坯成型成为圆器制作的主要方法,使得器物造型规整,胎壁厚薄均匀。同时,拍片、模印、雕镂、手捏等多种技法也被广泛运用,生产出各种造型独特、富有创意的器物。在釉料的配制与施釉方法上,江南地区的青瓷窑厂大都使用由石灰石和瓷土配置而成的石灰釉,烧成后的器物透明度高、光泽感好 。普遍运用浸釉法施釉,使釉层厚而均匀。窑炉结构也不断改进,浙江地区的龙窑通过增设投柴孔、调整坡度等方式,提高了产量和质量,窑内烧成温度可达 1300 度左右,所产器物烧结程度好,合格率较高,已基本上达到现代瓷的生产要求。

这一时期的青瓷在造型上,既保留了传统的古朴风格,又融入了时代的审美特征,呈现出简洁、流畅、优美的线条。比如鸡首壶,造型源于西汉的喇叭壶,流行于东汉至初唐,其器身由矮小向高大演变,东晋时期的鸡首壶,壶身修长,颈部加高,鸡首由最初的简单装饰逐渐演变为具有实用性的流,肩部的系也更加精致,整体造型更加优美。魂瓶则是在肩部以上堆塑各种人物、飞鸟、楼阙、亭台等,错落有致,姿态万千,腹部贴有简单的模印装饰,上繁下简的独特造型,体现了细节与整体的完美结合 。

在装饰风格上,六朝青瓷可谓丰富多彩。压印、刻花、堆贴、塑饰、雕镂、釉彩等装饰手法被广泛运用。压印是用刻花的印模在瓷坯未干时压出各种装饰花纹;刻花是用较硬的工具在瓷坯上刻画出各种装饰线纹;堆贴是用泥捏塑成各种物象,贴饰在瓷坯上,形成浮雕效果;塑饰是用泥捏塑使成各种物象,装饰在瓷坯上,具有立体效果;雕镂多运用在装饰各种香炉上,在瓷坯上雕成透空的圆孔、三角孔等;釉彩则是用不同的色釉,在瓷上加彩 。

西晋晚期还出现了点彩装饰,在青瓷上以褐色加彩,打破了青瓷色调单一的局面,在有意无意之间,在人工与天成之间,形成了形与色的均衡 。佛教文化的盛行,也对青瓷的装饰产生了深远影响,莲花纹成为这一时期的主要装饰图案之一,如南京东郊麒麟门外灵山南朝墓出土的青瓷莲花尊,装饰繁缛华丽,以莲花为主要装饰图案,在一件器物上集中了浮雕、模印、刻划等装饰手法,将莲花纹恰当地装饰在每个部位,形态丰富,变化多端,造型有仰莲或覆莲、单瓣或复瓣,巧妙穿插,上下呼应,创造了精美的艺术造型,通体渗透着浓厚的佛教色彩,是罕见的佛教艺术珍品 。

走向成熟:唐时的 “南青北白”

“南青北白” 局面的形成

时光流转至唐代,中国瓷器的发展迎来了一个新的高峰,形成了 “南青北白” 的独特格局。南方以生产青瓷为主,北方则以白瓷闻名 。这一格局的形成,并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。

从地理环境和原材料方面来看,南方地区富含适合烧制青瓷的瓷土和釉料,特别是含铁量较高的原料,经过高温烧制后易于呈现出青色或青绿色。而北方地区,如定窑所在地,其瓷土含铁量较低,且含有大量的铝,更适合烧制白瓷 。此外,北方的煤资源丰富,为高温烧制白瓷提供了充足的能源。

在工艺技术上,南方的龙窑结构适合烧制青瓷,其温度控制和气氛调节有利于青瓷的还原烧成。而北方的馒头窑等窑炉结构,则适应于白瓷的高温烧制,能够更好地控制烧成氛围,使瓷器呈现出纯净的白色。

从历史背景和经济发展水平来看,隋唐以来,随着南北经济文化的交流,瓷器的生产技术和审美观念逐渐分化。南方青瓷受益于江南经济的繁荣和文人阶层的推崇,形成了以越窑为代表的青瓷体系。而北方白瓷则在辽、金等朝代的统治下,受到北方民族审美喜好的影响,逐渐发展成为以定窑为代表的白瓷体系。

文化偏好的差异也是 “南青北白” 格局形成的重要因素。中国传统文化中,青色象征着宁静、含蓄,符合南方文人内敛、清逸的生活态度。而白色则代表着纯洁、简约,与北方民族的朴素、大气的审美取向相契合 。这些文化上的偏好,进一步加深了南青北白的地域特色。

越窑等名窑的青釉特色

在 “南青” 的阵营中,越窑无疑是最为耀眼的明星。越窑窑址主要集中在浙江省慈溪、余姚、上虞、绍兴一带,唐代属越州管辖,故称越窑。它有着深厚的制瓷基础,从商周战国秦汉六朝以来,此地就一直以烧制青瓷为主 。到了唐代,越窑的技艺愈发娴熟,被称为 “诸窑之冠”。

越窑青瓷胎骨较薄,施釉均匀,前期大体延续南朝作风,胎质灰白而疏松,釉色青黄易剥落,器物种类不多,造型变化也少。但在晚唐和五代时期,越窑迎来了繁盛阶段。后期产品胎色虽依旧灰白,但胎体细腻致密,造型大多规范工整,器物大多通体施釉,釉面匀净莹润,只是呈黄或绿,还不大稳定。器形种类丰富多样,几乎应有尽有,并受外来文化显著影响,以双龙耳壶、扁壶、凤头壶等为其特色 。器物轻薄,不少器形颇多变化,或仿花形,或做出波折、菱角,清新绰约。此时的器物虽以素面为多,但也有划花、印花、镂空、捏塑、堆帖和釉下褐彩等装饰 。五代时,青瓷普遍胎质精细、胎体轻薄、造型秀美、器施满釉、釉薄而匀,同时烧造大型器物的水平不断提高,为宋代青瓷迎来黄金时代打下了基础。

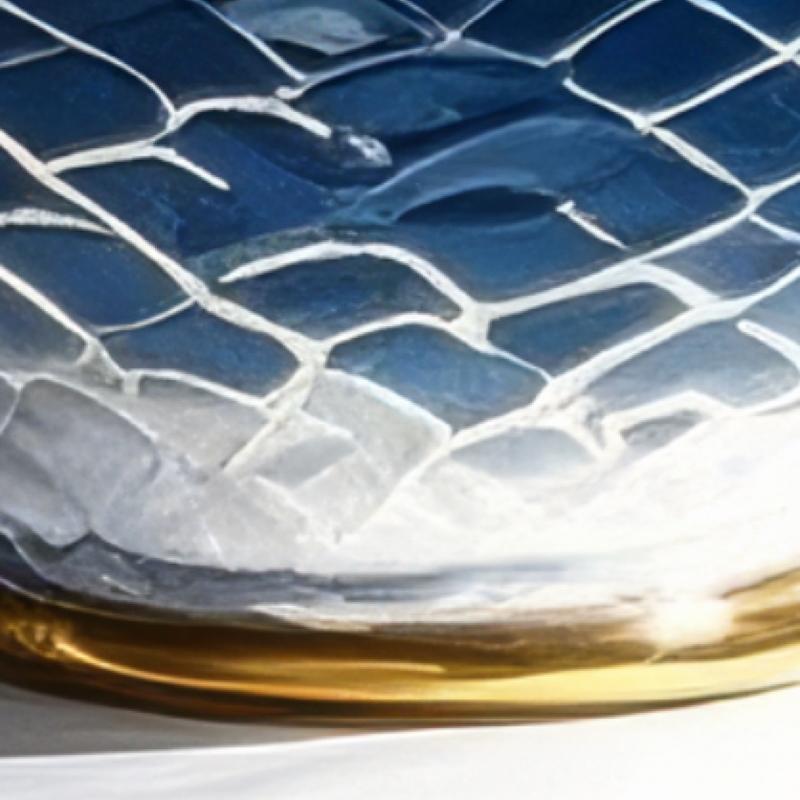

越窑青瓷中,最负盛名的当属 “秘色瓷”,它是越窑青瓷中的顶级品种,从唐代开创以来,一直专供皇室,配方密不示人,制作过程耗时费工,不同于其他品种,至今存世量极少 。唐朝诗人陆龟蒙用 “九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来” 的美句来形容秘色瓷;唐末五代诗人徐寅在《贡馀秘色茶盏》中,这样描写秘色瓷:“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君,巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云 。” 从这些诗句中,我们可以感受到秘色瓷那如千峰翠色般的迷人色泽,以及它的精美绝伦。1987 年 4 月,西安法门寺地宫被打开,考古工作者在地宫中发现了 14 件越窑青瓷,根据地宫中的石刻碑文 “衣物账” 记载,这些就是千余年来人们苦苦寻找的秘色瓷。它们造型精巧端庄,釉层轻薄莹润、淡雅柔和,胎质细腻纯净,气孔小而少,普通瓷器上常见的铁锈点等杂质几乎完全不见,像翡翠一样悦目清心,给人以恬静柔和之感,完美体现了 “如冰似玉” 的美感 。

除了越窑,唐代还有婺州窑、瓯窑等著名的青瓷窑口。婺州窑位于今浙江金华地区,在三国两晋时期就已颇具规模。其瓷器胎色多呈深灰或紫色,为了掩盖胎色,工匠们创造性地在胎体表面附上一层质地细腻的白色化妆土,不仅提高了产品的质量,还扩大了胎料的使用范围 。瓯窑则位于今浙江温州一带,其青瓷胎质细腻,釉色淡青,透明度较高,具有独特的风格。

唐代的青釉瓷器,在造型和装饰上也达到了很高的艺术水准。在造型方面,受当时社会文化和生活方式的影响,呈现出丰富多样的特点。例如,唐代盛行饮茶之风,这对越窑青瓷的形制产生了影响,唐代早期以瘦高的立型器为主,到了唐代晚期出现了荷叶式、花口式的盘和碗 。还有凤首壶,它融合了西域文化的元素,壶口呈凤首状,造型独特,线条流畅,展现出唐代开放包容的文化氛围。在装饰方面,唐代青釉瓷器除了传统的刻花、划花、印花等技法外,还出现了釉下彩装饰,即在胎体上先绘制图案,然后再施釉烧制,使图案更加清晰、持久,为后世彩瓷的发展奠定了基础。

空空如也

暂无小宇宙热门评论