开场白:穿越时空,邂逅瓷上风华

想象一下,你漫步在一座古老的博物馆中,四周静谧无声,唯有柔和的光线洒在一件件精美的瓷器上。突然,一只小巧的酒杯映入你的眼帘,它的外壁绘着一幅生动的画面:一只雄赳赳的大公鸡,带着几只毛茸茸的小鸡仔,正欢快地在石头旁啄米吃虫,旁边还有淡雅的兰花静静绽放。凑近一看,那细腻的胎质薄如蝉翼,温润的釉水泛着柔和的光泽,每一种色彩都仿佛在诉说着悠悠往事。此时,你是否好奇,这只小小的酒杯究竟承载着怎样的故事?它又是如何历经数百年的时光,依旧如此光彩照人?这,就是我们今天要走进的斗彩世界。

初窥斗彩:“斗” 出的艺术

“斗彩” 这个名字,听起来就充满了趣味和故事。关于 “斗” 字的含义,学界一直存在不同的看法。有人认为它是 “争斗” 的意思,寓意着斗彩瓷器上,釉下青花与釉上彩相互争奇斗艳,各自展现独特魅力,共同构成美轮美奂的画面;也有人觉得它是 “凑合、拼接” 之意,因为斗彩融合了釉下青花和釉上彩两种工艺,将不同的色彩与工艺巧妙地组合在一起 。无论哪种解释,都精准地概括出斗彩瓷器的独特之处 —— 它是两种工艺、多种色彩的完美融合。

斗彩瓷器的制作过程相当复杂,需要经过两次烧制,对工匠的技艺和耐心都是巨大的考验。首先,工匠要用毛笔蘸取青花料,在尚未上釉的瓷胎上精心勾勒出图案的轮廓线,或者绘制图案的部分细节,比如花朵的轮廓、人物衣服的褶皱等。这一步就像是为画作打下坚实的草稿,每一笔都决定着最终成品的形态。完成勾勒后,工匠会在瓷胎上刷上一层透明釉,然后将其送入窑中,用高达一千二三百度的高温进行第一次烧制。经过这次烧制,原本的瓷胎变成了带有蓝色线条或局部图案的白瓷半成品,这便是斗彩瓷器的 “骨架”。

等到这个半成品冷却后,工匠们便迎来了第二次创作。他们拿出红、绿、黄、紫等丰富多样的釉上彩料,如同细腻的画家,小心翼翼地在青花勾勒的轮廓内填充颜色,或者在预留的空白处添上精致的点缀。这一步是为瓷器赋予 “血肉”,让它变得鲜活生动。填彩完成后,由于釉上彩无法承受高温,所以要将瓷器再次送入窑中,用大约七八百度的低温进行第二次烧制。这一次的烧制就像是一场温柔的呵护,让釉上彩固定在瓷器表面,与釉下青花完美融合 。

经过这两次烧制,斗彩瓷器终于诞生。釉下青花勾勒的线条清晰而沉稳,宛如画作的筋骨;釉上彩则颜色浅淡、透亮柔和,恰似水彩画般灵动。两种颜色和质感,一上一下,一刚一柔,相互映衬,营造出清新、典雅且极具层次感的独特韵味。这种独特的美感,让斗彩瓷器在众多瓷器中脱颖而出,成为了陶瓷艺术中的瑰宝。

宣德萌芽:初绽的艺术之花

斗彩的故事,要从明朝宣德时期说起。宣德皇帝在位时,景德镇御窑厂在瓷器制作上不断创新,斗彩工艺便在这个时期初露端倪 。虽然目前能确定为宣德斗彩的实物极为稀少,但一些带有宣德款、工艺特点又符合斗彩特征的器物,为我们揭示了它的起源线索。

1984 年,在西藏萨迦寺发现的一对青花五彩官窑碗引起了轰动。这对碗带有 “大明宣德年制” 款,碗内口沿有一圈藏文,外壁绘有莲池鸳鸯纹,其纹饰结合了青花和五彩的技法,被认为可能是最早的斗彩瓷器。从制作工艺来看,当时的斗彩还不够成熟,在彩绘技法上,它先以青花料在成型好的坯体上描画部分图案,如鸳鸯的双翅膀、头、眼、腿等部位,图案的其余部分则以铁锥划出极细的轮廓线,施透明釉经过高温烧成后,再在釉上按暗划轮廓线填涂红、绿、黄、紫等彩 。这种工艺与后世典型的斗彩有所不同,但它在图案局部已经使用青料双钩轮廓线,以及先在釉下锥拱图案线条,再在釉上按锥拱轮廓线填彩的技法,为斗彩工艺的发展奠定了重要基础 。

此外,1988 年在景德镇市珠山明代御器厂遗址出土的一件宣德瓷盘,同样以釉下青花和釉上红、绿、黄、紫等彩描绘莲池鸳鸯纹,进一步证实了宣德时期斗彩工艺的存在。尽管宣德斗彩存世作品稀少且工艺尚不成熟,但它就像一颗种子,在瓷器发展的历史长河中埋下了希望的火种,为后来斗彩工艺的成熟与辉煌奠定了基础。

成化巅峰:雅致珍稀的代名词

(一)成化斗彩的独特魅力

到了明代成化年间,斗彩工艺迎来了它的黄金时代,达到了前所未有的艺术巅峰 。成化斗彩以其珍稀、雅致、天价和传奇的特质,在中国陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔,成为了后世难以超越的经典。

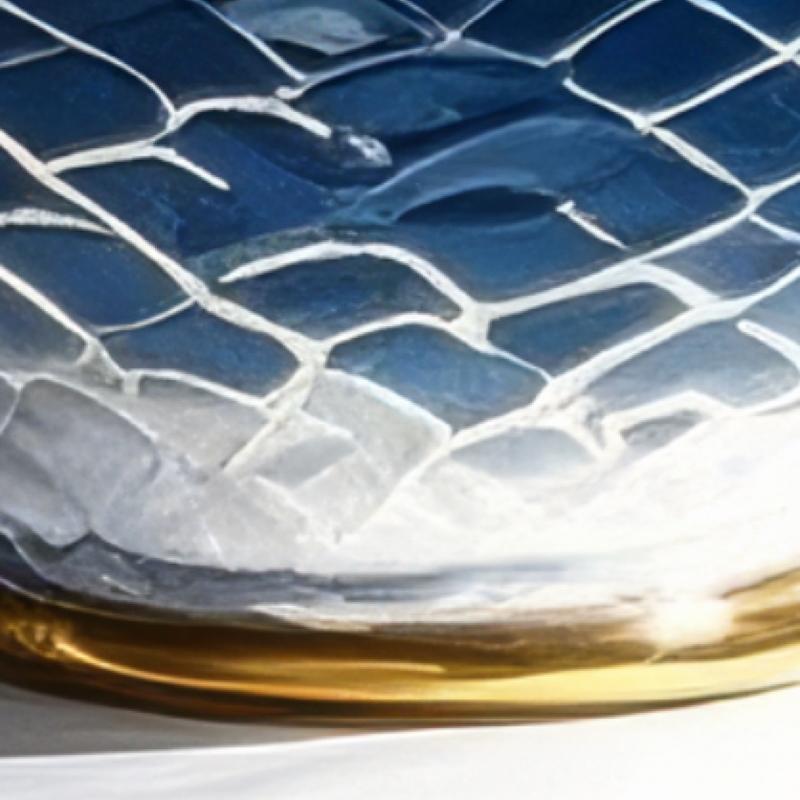

成化斗彩的瓷胎堪称一绝。工匠们选用优质的瓷土,经过精细淘洗和陈腐,使得胎质洁白细腻,薄轻透体 。迎光透视,胎体呈现出柔和的肉红色或牙白色,仿佛婴儿的肌肤般娇嫩。以成化斗彩鸡缸杯为例,其胎体轻薄如纸,放在灯光下,光线能够透过杯壁,清晰地映出手指的轮廓 。这种薄胎工艺不仅对瓷土的质量要求极高,更考验着工匠们的拉坯、修坯技艺,稍有差池,就可能导致胎体变形或破裂。

成化斗彩的图案布局疏朗,充满了生活情趣 。与后世清朝瓷器满工满绘的风格不同,成化斗彩善于运用留白,给人以清新、简洁的视觉感受 。在一只成化斗彩葡萄纹杯上,外壁以青花勾勒出葡萄藤蔓的轮廓,再用釉上彩描绘出串串饱满的葡萄和鲜嫩的叶子,图案布局疏密有致,空白处的存在使得整个画面更加透气,让人的目光能够聚焦在葡萄的细腻描绘上 。所绘内容多为日常生活中的场景和动植物,如小鸡吃米、高士雅集、葡萄缠枝等,生动地展现了当时人们的生活状态和审美情趣 。成化斗彩婴戏杯上,几个孩童在庭院中嬉戏玩耍,有的放风筝,有的手持花朵,神态各异,天真烂漫,将儿童的活泼可爱表现得淋漓尽致 。

成化斗彩的颜色搭配堪称一绝 。其勾线使用的青花料为国产的 “平等青”,这种青料发色浅淡柔和,呈灰蓝色,与宣德时期使用的苏麻离青料相比,少了几分浓艳,却多了一份淡雅恬静 。在成化斗彩三秋杯上,青花勾勒出的花卉轮廓线条细腻流畅,颜色清新自然,与釉上彩相互映衬,营造出一种柔和、婉约的美感 。釉上彩则色彩丰富多样,且大多为浅淡、透明的色调,如鲜红色艳如血,厚薄不匀;鹅黄色娇嫩透明而闪微绿;葡萄紫色恰似成熟葡萄般透明 。其中,有一种独特的 “姹紫” 色,紫中带褐,色泽不鲜艳却极具厚重感,是成化斗彩的标志性颜色,后世难以模仿 。在成化斗彩鸡缸杯上,姹紫被用于点染公鸡的尾羽和石头上的青苔,为画面增添了一份独特的质感和韵味 。

(二)鸡缸杯:成化斗彩的传奇代表

在成化斗彩的众多作品中,鸡缸杯无疑是最为著名的代表。它不仅是一件瓷器,更是一个传奇,承载着深厚的历史文化内涵和艺术价值。

鸡缸杯的造型小巧玲珑,敞口微撇,口下渐敛,平底,卧足 。整体线条流畅自然,直中隐曲,曲中显直,呈现出一种端庄婉丽、清雅隽秀的风韵 。杯体高度通常在 4 厘米左右,口径约 8 厘米,大小刚好适合拿在手中把玩 。其外壁以斗彩工艺精心绘制图案,一面绘有公鸡偕母鸡领幼雏觅食的场景,公鸡昂首挺胸,羽毛鲜艳夺目,母鸡则温柔慈爱,带着小鸡们在草地上欢快地啄食;另一面绘有湖石、月季与幽兰,构成了一幅生机勃勃的初春景象 。整个画面布局合理,疏密得当,人物和动物的神态栩栩如生,充满了生活气息 。

鸡缸杯的制作工艺极为复杂,需要经过多道工序才能完成 。从瓷土的选择和加工,到拉坯、修坯,再到青花绘制、釉上彩填涂,每一步都要求工匠具备高超的技艺和丰富的经验 。尤其是在两次烧制过程中,温度和时间的控制至关重要,稍有偏差就可能导致瓷器变形、色彩失真或出现瑕疵 。由于杯体小巧,制作难度大,成品率极低,这也使得鸡缸杯更加珍贵 。

鸡缸杯之所以备受推崇,还与它背后的故事有关 。相传,成化皇帝朱见深为了取悦年长他 17 岁的万贵妃,特意命景德镇御窑厂烧制了鸡缸杯 。杯上所绘的母鸡带领小鸡觅食的场景,寓意着家庭和睦、宜子多寿,寄托了成化皇帝对万贵妃的深厚情感 。这一传说为鸡缸杯增添了一抹浪漫的色彩,也让它成为了爱情的象征 。

在历史上,鸡缸杯就已经价值不菲 。明万历年间的《神宗实录》记载:“神宗时尚食,御前有成化彩鸡缸杯一双,值钱十万 。” 到了清代,朱彝尊在《曝书亭集》中也提到:“万历器索金数两,宣德、成化者倍蓰之,至鸡缸非白金五镒市之不可,有力者不少惜 。” 可见,鸡缸杯在当时就被视为稀世珍宝,深受藏家的喜爱和追捧 。

2014 年,在香港苏富比拍卖会上,一只成化斗彩鸡缸杯以 2.8124 亿港元的天价成交,刷新了当时中国瓷器的世界拍卖纪录,再次让世人领略到了成化斗彩鸡缸杯的魅力和价值 。这只鸡缸杯流传有序,曾历经利奥波德・德莱弗斯夫人、坂本五郎、桂斯・艾斯肯纳奇等著名收藏家之手,其珍贵程度不言而喻 。

除了鸡缸杯,成化斗彩还有许多其他的经典作品,如葡萄纹杯、高士杯、三秋杯等 。这些作品各具特色,共同展现了成化斗彩的高超技艺和独特魅力 。成化斗彩葡萄纹杯以其细腻的葡萄绘制和淡雅的色彩搭配而闻名;高士杯则描绘了文人雅士的闲适生活,充满了文化气息;三秋杯上的秋天花草蝴蝶图案,色彩鲜艳,栩栩如生,仿佛将秋天的美景定格在了瓷器之上 。

清代传承与创新:华丽转身的艺术华章

(一)清代对成化斗彩的仿制

成化斗彩的辉煌成就,使其成为后世难以超越的经典,也引发了清代瓷器制作中的仿制热潮 。在清朝康熙、雍正、乾隆时期,景德镇御窑厂投入大量精力,精心仿制成化斗彩瓷器 。这些仿品不仅体现了当时工匠对前朝工艺的敬重与学习,也反映了清代瓷器制作技艺的高超水平 。

康熙时期,斗彩瓷器的制作已经取得了显著的进步,在仿制成化斗彩方面也有不少佳作 。从器物造型来看,康熙斗彩仍以碗、盘、杯、碟等传统器型为主,但在制作工艺上更加考究,器型规整,线条流畅 。例如康熙仿成化斗彩鸡缸杯,在造型上尽力模仿真品的轻盈与精致,杯体大小、口沿的弧度、圈足的比例等都力求与原作一致 。然而,仔细观察仍能发现一些差异 。康熙时期的瓷胎相对较厚,手感上比成化鸡缸杯略显沉重 。在青花绘制方面,康熙仿品使用的青花料与成化时期的平等青有所不同,发色更加鲜艳明亮,呈现出一种浓郁的蓝色,缺乏成化青花那种淡雅柔和的韵味 。在彩料的运用上,康熙斗彩虽然色彩种类丰富,但彩料的质地和光泽与成化斗彩存在差异,成化斗彩的釉上彩柔和细腻,而康熙仿品的彩料则相对较为艳丽,光泽度较高 。纹饰绘制上,康熙斗彩融汇了本朝青花瓷器的一部分特征,精于画工,更加注重具有丰富故事情节的图案描绘,相比明代多为特定单一纹饰的特点,康熙时期的斗彩瓷器画面更加复杂,线条更加精细,却少了成化斗彩那种天真烂漫的稚拙之气 。

雍正时期,斗彩工艺达到了一个新的高度,在仿制成化斗彩方面更是取得了令人瞩目的成就 。雍正皇帝对瓷器的制作有着极高的要求,亲自参与瓷器的设计与审定,这使得雍正时期的仿品在质量上远超其他时期 。雍正仿成化斗彩瓷器在造型、胎质、釉色、纹饰等方面都力求逼真,甚至达到了乱真的程度 。雍正仿成化斗彩鸡缸杯,在胎质上选用优质的瓷土,经过精细淘洗和陈腐,胎质洁白细腻,轻薄透体,迎光透视,胎体呈现出柔和的肉红色,与成化真品极为相似 。在青花发色上,雍正时期的工匠通过不断试验和调整,成功地模仿出了成化平等青料那种淡雅柔和的色调,青花线条流畅自然,勾勒出的图案轮廓清晰 。釉上彩的运用也十分精妙,色彩搭配和谐,质感细腻,尤其是对姹紫等独特颜色的模仿,虽然无法完全复制成化斗彩的独特韵味,但也已经非常接近 。在纹饰绘制上,雍正仿品继承了成化斗彩疏朗简洁的布局风格,同时又融入了本朝的审美特点,画面更加精致细腻,人物、动物、花卉等形象栩栩如生 。然而,雍正仿品也并非完美无缺 。在一些细节上,仍然可以看出时代的烙印 。例如,雍正仿品的绘画笔法更加工整细腻,缺乏成化斗彩那种自然随意的笔触;瓷器的底部款识,虽然大多模仿成化时期的 “大明成化年制” 六字双行楷书款,但字体的写法和风格与成化真品略有不同 。

(二)清代斗彩的创新发展

清代的工匠们不仅擅长仿制,更勇于创新,在斗彩工艺的基础上,不断探索新的表现形式和装饰技法,为斗彩瓷器注入了新的活力 。

空空如也

暂无小宇宙热门评论