青釉溯源:从萌芽到初绽

在考古发掘现场,考古学家们小心翼翼地拂去历史的尘埃,一件件沉睡千年的瓷器重见天日。其中,那些散发着独特魅力的青釉瓷器,宛如时光的使者,诉说着古老而神秘的故事。它们的出现,为我们揭开了中国瓷器纹饰中一抹独特色彩的起源之谜。

青釉,作为中国陶瓷史上最早出现的釉色,其源头可追溯至商周时期。那时的原始瓷器,青黄的釉色成为了青釉的初级形态。从出土的商周原始瓷器来看,它们的胎体一般呈灰白色或深灰色,釉层普遍较厚,色调偏深,多呈现出青绿或黄褐等色 ,明显带着发黄的色调。这些原始瓷器的器型大多是尊、罍、簋、壶、盂、豆、罐、鼎、杯等盛器,部分还模仿青铜礼器,其纹饰也较为简单,多为一些几何纹或简单的刻划纹,却已初现青釉瓷器的雏形,成为了中国瓷器发展史上的重要起点。

历经漫长岁月的摸索与发展,到了东汉时期,青釉瓷器迎来了烧造技术上的重大突破。此时,人们对制瓷原料进行了精心精选,改进了胎釉配方,并且对窑炉结构也进行了改造。这些努力使得烧造技术大幅提高,终于成功烧制出了胎釉结合紧密、釉面光洁的青釉瓷器。如出土的东汉原始瓷双系罐,罐体施青釉,器型规整,刻划纹饰清晰,代表了当时青釉瓷器的较高水平。相较于商周时期的原始瓷器,东汉青釉瓷器的显气孔率、透水率降低,透光性增强,瓷化程度更高,标志着青釉瓷器逐渐走向成熟 ,也为后续青釉瓷器的繁荣发展奠定了坚实基础。

青釉风华:南北辉映与发展

时光的车轮滚滚向前,转眼间,历史的画卷翻至了唐代。在这个文化昌盛、艺术繁荣的时代,青釉瓷器迎来了属于自己的辉煌篇章,臻于成熟,与白瓷并驾齐驱,共同构建起 “南青北白” 的繁荣局面 。南方以越窑为代表的青瓷窑系,宛如温婉秀丽的江南女子,展现出清新淡雅、温润如玉的独特韵味;北方则以邢窑为代表的白瓷窑系,恰似豪迈大气的北方汉子,彰显出洁白如雪、简洁大方的别样风姿 。这两大窑系遥相呼应,各放异彩,代表了当时瓷制品的最高水平,在中国陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔。

越窑,作为南方青瓷的杰出代表,其历史源远流长,可追溯至商周时期的原始青瓷。历经岁月的沉淀与发展,到了唐代,越窑的制瓷工艺达到了炉火纯青的境界,成为了全国青瓷烧制的翘楚 。其窑址主要分布在浙江上虞、余姚、慈溪、宁波等地,这里拥有得天独厚的自然条件和丰富的制瓷原料,为越窑的繁荣发展提供了坚实的物质基础。唐代越窑瓷器的胎质细腻致密,胎骨精细轻盈,仿佛是由细腻的羊脂玉雕琢而成;釉质腴润匀净如玉,釉色或黄或青中含黄,犹如一泓清澈的湖水,波光粼粼,美不胜收 。器物种类繁多,涵盖了碗、盘、水盂、罐、盒等日常生活用品,以及瓷砚、执壶、瓷罂等特色器具 。在装饰手法上,越窑瓷器更是独具匠心,常将口沿做成花口、荷叶口、葵口等形状,底部加宽,作成玉璧形、玉环形或多曲结构,线条流畅自然,造型优美典雅,宛如一件件精美的艺术品 。同时,还采用了素地垂直划纹、堆贴花卉、人物、鱼兽等装饰方法,使器物更加生动形象,富有艺术感染力 。其中,最负盛名的当属 “秘色瓷”,这种瓷器胎质细致紧密,釉色明亮润澈,犹如神秘的仙子,散发着迷人的魅力 。1987 年,考古工作者在法门寺塔唐代地宫发掘出 14 件不同类型的秘色瓷器,这些瓷器通体施青灰色釉,造型规整,釉面莹润,呈现出 “无中生有,似盛有水” 的神奇效果,让世人得以领略到唐代越窑秘色瓷的独特风采 。正如唐代诗人陆龟蒙在《秘色越器》中所赞:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,越窑青瓷以其独特的魅力,成为了唐代文人墨客笔下的宠儿,深受人们的喜爱和追捧 。

与越窑青瓷相映成趣的是北方的邢窑白瓷。邢窑,作为中国白瓷的发祥地,被誉为 “中华白瓷鼻祖” 。其窑址主要分布于今邢台市信都、襄都两区和内丘、临城县一带,这里蕴藏着丰富的优质瓷土资源,为邢窑白瓷的烧制提供了得天独厚的条件 。邢窑始烧于北朝,初期以烧制青瓷为主,在不断的探索与实践中,工匠们逐渐掌握了降低瓷土中铁含量的技术,成功烧制出了薄如纸、白如雪、质如玉的精细透影白瓷,实现了从青瓷到白瓷的华丽转身 。到了唐代,邢窑白瓷迎来了鼎盛时期,以 “类银”“类雪” 的白瓷为主,其胎质坚实细腻,釉色洁白如玉,犹如冬日里的皑皑白雪,纯净而无暇 。器物造型落落大方,线条流畅自然,制作规整精细,充分展现了唐代工匠的高超技艺和审美水平 。邢窑白瓷不仅在国内广受欢迎,还远销海外,成为了中外文化交流的重要载体 。在唐代,邢白瓷已达到 “天下无贵贱通用之” 的普及程度,其经典器型如翰林罐、双鱼背瓶等,不仅造型端庄大气,而且釉色纯净素洁,体现了大唐盛世的审美风尚 。正如唐代皮日休在《茶中杂咏・茶瓯诗》中所赞:“邢窑与越人,皆能造瓷器。圆似月魂堕,轻如云魄起”,生动地描绘了邢窑白瓷的优美造型和轻盈质感 。

唐代青釉瓷器的繁荣发展,离不开当时社会经济的繁荣、文化艺术的昌盛以及对外交流的频繁 。唐代国力强盛,社会稳定,经济繁荣,为制瓷业的发展提供了坚实的物质基础和广阔的市场空间 。同时,唐代文化艺术蓬勃发展,诗歌、绘画、书法等艺术形式达到了前所未有的高度,这些艺术形式相互交融,相互影响,为青釉瓷器的装饰和造型提供了丰富的灵感源泉 。此外,唐代对外交流频繁,通过丝绸之路和海上贸易,中国与世界各国的文化交流日益密切,外来文化的传入,如萨珊波斯文化、阿拉伯文化等,为唐代青釉瓷器的发展注入了新的活力,使其在造型和装饰上呈现出多元化的风格 。

唐代青釉瓷器的发展,不仅在中国陶瓷史上具有重要的地位,而且对后世瓷器的发展产生了深远的影响 。它为宋代五大名窑的兴起奠定了坚实的基础,宋代的汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑等名窑,在继承唐代青釉瓷器工艺的基础上,不断创新和发展,烧制出了许多绝世精品,将中国瓷器的制作工艺推向了新的高峰 。同时,唐代青釉瓷器的对外输出,也促进了中外文化的交流与融合,让世界领略到了中国瓷器的独特魅力,为中国瓷器在世界范围内的传播和发展做出了重要贡献 。

南宋龙泉窑:青釉巅峰之美

时光的脚步迈入南宋,龙泉窑宛如一颗璀璨的明珠,在青釉瓷器的发展历程中闪耀出最为耀眼的光芒,将青釉的美演绎到了极致,成为后世难以企及的巅峰。

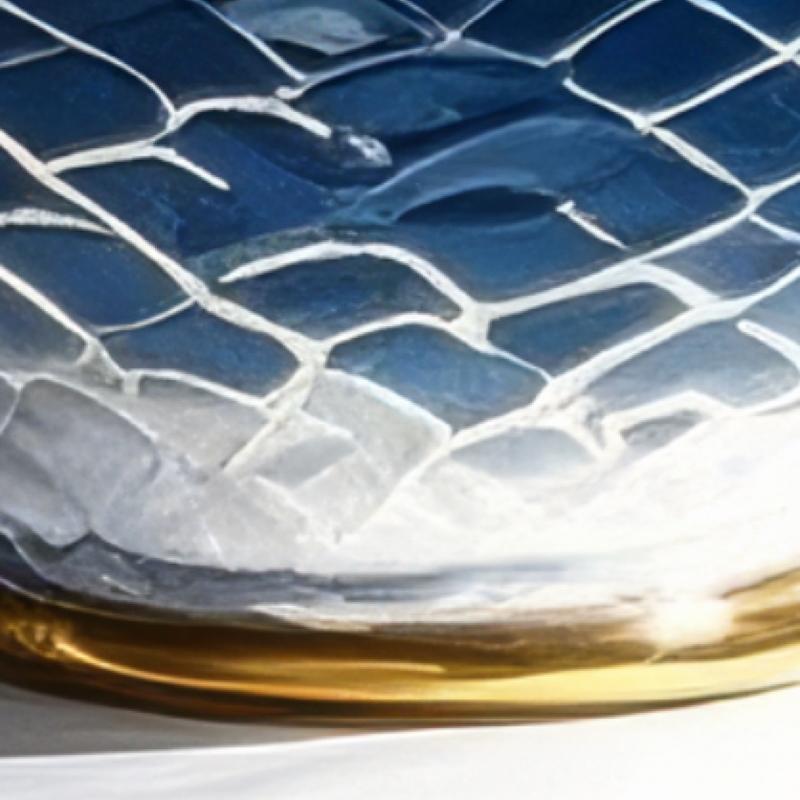

南宋龙泉窑对 “玉” 的痴迷与热爱,达到了近乎狂热的程度,他们致力于将这种对玉的喜爱复刻到瓷器之上。在那个时代,玉不仅是一种珍贵的物质,更承载着中国人深厚的文化情感和审美追求,代表着温润、美好、高洁等诸多美好的品质。龙泉窑的工匠们深知这一点,他们不满足于仅仅让瓷器的颜色像玉,更在质感上狠下功夫。为了达到 “像玉而不是玉” 的至高境界,他们潜心钻研,反复试验,终于发明了 “独门秘籍”—— 多次上釉,反复烧制。这种独特的工艺,需要极大的耐心和精湛的技艺。做好的泥胎,先上一层釉,小心翼翼地放入窑中烧制;待冷却后,再上一层釉,再次烧制,如此一层一层地叠加,最多可达四五层之多 。每一次上釉和烧制,都是对工匠技艺和耐心的考验,稍有不慎,便可能前功尽弃。但正是这种对工艺的极致追求,使得烧出来的瓷器釉色莹润如脂,醇厚似玉,光泽内敛含蓄,几乎让人忽略了底下胎体的颜色。捧在手中,那冰冰凉凉、滑润细腻的触感,仿佛握着一块价值连城的和田美玉,能让人心瞬间沉静下来,感受到一种来自千年之前的宁静与美好 。

在这种极致追求下,南宋龙泉窑诞生了粉青和梅子青这两种堪称青釉界 “绝代双骄” 的釉色,它们宛如两颗璀璨的星辰,在青釉的天空中交相辉映,各自散发着独特的魅力 。

粉青,这一名字虽容易让人产生误解,以为是粉红色的釉色,但实际上它是指釉色如同顶级的青玉一般,呈现出一种特别柔和、淡淡的蓝绿色或者天青色,还带着些许乳浊感,就如同牛奶或豆浆般,给人一种朦胧而神秘的美感 。它的釉层异常厚,质感细腻、均匀、温润,仿佛是大自然用最细腻的笔触精心描绘而成。其光泽柔和,不张扬,不刺眼,恰似 “润物细无声” 般,悄然滋润着人们的心灵 。古人曾用 “雨后的天空”“远山的青翠”“春天的嫩草” 等美妙的词汇来形容南宋龙泉窑瓷器的意境,而这种美到令人陶醉的意境,很大程度上便是由粉青釉所带来的 。就拿南宋龙泉窑青釉纸槌瓶来说,其造型简洁到了极致,没有过多的装饰,仅仅是为了让人们能够毫无干扰地欣赏那如诗如画的釉色 。当阳光洒在瓶身上,粉青釉散发出的柔和光泽,仿佛将雨后初晴的天空收纳其中,让人不禁沉醉在这一抹清新的蓝色之中 。

如果说粉青是一位温柔内敛、气质高雅的大家闺秀,那么梅子青则像是一位活力四射、青春逼人的江南少女 。它的颜色比粉青更加浓郁、鲜艳,如同南方梅子快熟却尚未熟透时的颜色,饱满、娇嫩,仿佛蕴含着无限的生机与活力,绿得仿佛要滴出水来 。梅子青的釉层同样特别厚,但相较于粉青,它稍微透明一点点,光泽感也更强一些,就像少女明亮的眼眸,闪烁着灵动的光芒 。据说,烧制梅子青的难度比粉青还要高,它对窑里的火候和气氛要求极为苛刻,需要工匠们精准地把握每一个烧制环节 。在烧制过程中,温度的细微变化、窑内气氛的波动,都可能影响到釉色的呈现,导致烧制失败 。也正因如此,梅子青瓷器显得更加珍贵,每一件都是大自然与工匠智慧的完美结晶 。

南宋时期的龙泉窑瓷器,不仅釉色绝美,其造型也同样简洁典雅,独具韵味 。常见的造型有各种瓶子,如模仿古代玉器的琮式瓶,其造型规整,线条简洁流畅,给人一种古朴典雅的美感;还有带有几道弦纹的瓶子,弦纹的设计简洁而巧妙,不仅起到了装饰作用,还为器物增添了一份韵律感 。此外,笔洗、香炉等也是常见的器型 。这些器物的身上很少绘制复杂的花纹,最多只是装饰几道凸起的棱线或者弦纹 。之所以如此设计,是因为工匠们希望人们将所有的注意力都聚焦在那美轮美奂的釉色本身 。他们深知,釉色之美已经足够震撼人心,过多的花纹反而会喧宾夺主,破坏整体的美感 。就如同古人所说:“大道至简”,南宋龙泉窑瓷器以其简洁的造型和绝美的釉色,完美地诠释了这一哲学理念,展现出一种极致的简约之美 。

更值得一提的是,有些顶级的龙泉青瓷还会刻意模仿当时南宋官窑的 “紫口铁足” 特点 。所谓 “紫口铁足”,是指在瓷器靠近口沿的地方,由于釉层较薄,能够隐隐约约透出底下胎骨烧出来的深紫色;而在碗底、盘底等部位,为了防止烧制时粘连窑具,通常不上釉,露出来的胎体烧成了铁黑色 。这种独特的现象,不仅为瓷器增添了一份独特的美感,更成为了身份和品质的象征 。南宋官窑作为当时专为宫廷烧制瓷器的窑场,其产品代表了当时制瓷工艺的最高水平,深受皇室和贵族的喜爱 。龙泉窑模仿 “紫口铁足”,也是在向世人展示自己的高超技艺和不凡品质,仿佛在宣告:“看!我与官窑同样出色,同样值得珍藏 。” 这种模仿,不仅是对官窑工艺的致敬,更是龙泉窑自身实力的体现,让龙泉窑瓷器在众多青瓷中脱颖而出,成为了人们竞相追捧的对象 。

元代龙泉窑:变革与繁荣

南宋灭亡,历史的车轮驶入元代,龙泉窑并未如人们想象中那般走向衰落,反而迎来了生产规模的大爆发,开启了一段全新的辉煌篇章。

元朝统治者与宋朝皇帝的审美和需求大相径庭,他们更注重实用和贸易。在这种背景下,龙泉青瓷凭借着卓越的质量和响亮的名声,不仅在国内市场畅销,更是成为海上丝绸之路上的 “硬通货” 。从遥远的中东到东南亚,甚至远至非洲,各国都对龙泉青瓷趋之若鹜,它成为了当时中国出口的大宗商品 。巨大的市场需求,如同强大的引擎,推动着龙泉窑不断扩大生产规模,窑场数量急剧增加,在龙泉及其邻近地区,调查发现的元代制瓷窑场多达三百余处,形成了一个庞大的窑系,其影响力辐射四方 。

元代的龙泉青瓷,在风格上与南宋相比,发生了显著的变化,宛如一位风格突变的艺术家,展现出独特的个性 。

空空如也

暂无小宇宙热门评论