开场:红色之约,瓷韵初启

当春节的喜庆氛围弥漫在大街小巷,红包的鲜艳红色传递着祝福与好运;当人们身着红色服饰庆祝特殊时刻,那一抹红彰显着热情与活力。红色,这一在中国文化中极具象征意义的色彩,承载着吉祥、喜庆与美好的寓意,深深烙印在我们的生活与精神世界中。而在瓷器的艺术殿堂里,红釉瓷器宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的魅力。它那热烈而深沉的色泽,是土与火的交融,是匠人与自然的对话,更是千年陶瓷文化沉淀的结晶。今天,就让我们一同走进红釉瓷器的世界,探寻它的绚烂与艰难,感受那份隐藏在一抹红色背后的执着与匠心。

红釉之难:铜色传奇的密码

(一)铜的 “个性”

红釉瓷器那迷人的色泽,主要源于金属铜这一特殊的发色剂 。在陶瓷烧制的高温环境中,铜元素就如同一位性格极为独特的艺术家,展现出令人难以捉摸的特性。当窑内温度飙升至一千二三百度时,铜元素对温度的细微变化以及氧气含量的增减,都有着超乎寻常的敏感。这就好比一位严苛的舞者,对舞台上的每一束光线、每一寸空间都有着极致的要求,稍有偏差,便无法呈现出完美的表演。

在化学的微观世界里,这种敏感有着具体的表现。铜元素在高温下,其原子结构会发生微妙的变化,与氧气的化学反应也会因温度和氧气浓度的不同而产生差异。当温度和氧气含量处于合适的范围时,铜元素能够与釉料中的其他成分相互作用,恰到好处地呈现出我们所期待的红色。但这样的合适范围极其狭窄,就如同在钢丝上行走,需要极高的技巧和精准度才能保持平衡。

(二)失败的 “可能”

在烧制红釉瓷器的过程中,一旦温度或窑内气氛稍有差池,铜元素就会 “调皮” 地引发各种意想不到的结果。有时候,温度过高,铜元素就像一个急于逃离的孩子,直接在高温下挥发掉了,使得原本期待的红色消失得无影无踪,所有的努力都付诸东流,只剩下满心的失望 。比如在一些古代窑址出土的瓷器残片中,就发现了原本应是红釉的部分却没有任何颜色残留,很可能就是铜元素挥发导致的。

当温度或氧气含量不合适时,铜元素还会 “心态崩溃”,烧出的颜色如同放坏了的猪肝一般,灰不溜秋,毫无美感可言。这种变色的情况,在一些早期尝试烧制红釉的作品中较为常见,反映了当时匠人们在掌握这一复杂烧制技术时所面临的困难。

更为奇特的是,铜元素甚至会 “叛变”,直接变成绿色。就像我们之前提到的郎窑绿,它实际上就是在烧制郎窑红时,由于各种因素的偏差,导致铜元素发生了异常反应,从而烧出了绿色。这就如同一场原本计划完美的演出,主角却突然 “变卦”,上演了一场截然不同的剧情,让人始料未及。 而这种种失败的可能,使得成功烧出纯正、鲜艳红釉的概率极低,每一件完美的红釉瓷器背后,都隐藏着无数次的失败与尝试。

红釉溯源:历史长河中的蜕变

红釉瓷器的发展历程,犹如一部波澜壮阔的史诗,在历史的长河中留下了深刻的印记。从唐代的萌芽初绽,到宋代的窑变探索,再到元代的技术突破,以及明代的巅峰与失落,直至清代的再度辉煌,每一个阶段都承载着无数匠人的心血与智慧,见证了中国陶瓷艺术的不断演进与创新。

(一)唐代:萌芽初绽

唐代长沙窑,宛如一颗闪耀在陶瓷历史天空中的启明星,开启了红釉瓷器的探索之旅。当时的工匠们在烧制瓷器的过程中,偶然发现了铜元素在特定条件下能够使釉面呈现出红色的奇妙现象。就如同在黑暗中点亮了一盏明灯,他们敏锐地捕捉到了这个独特的变化,开始尝试用含铜的料在青釉或黄釉上点染红斑点、绘制红条纹 。

这些早期的红釉瓷器,虽然还存在诸多不稳定因素,颜色往往发暗、发灰,甚至会出现变成绿色的情况,但它们却如同一颗颗种子,播撒在了陶瓷艺术的土壤中,为后世红釉瓷器的发展奠定了基础。比如,在一些出土的唐代长沙窑红釉瓷器残片中,可以清晰地看到红釉色泽的不均匀,有的地方颜色较深,有的地方则较浅,甚至有些部位还呈现出灰暗的色调。这表明当时的工匠们还在不断摸索铜元素的使用规律和烧制工艺,虽然尚未完全掌握红釉的烧制技术,但这种勇于尝试的精神,为后来的发展积累了宝贵的经验。

(二)宋代:窑变之美

宋代钧窑,以其独特的窑变艺术闻名于世,为红釉瓷器的发展带来了新的突破。钧窑的匠人们巧妙地将铜元素融入釉料之中,借助窑火的力量,创造出了如梦如幻的窑变效果 。在窑火的高温烧制下,铜元素发生了奇妙的化学反应,使得钧窑瓷器的釉色呈现出天蓝色、月白色等多种色调,并且在这些底色上,常常会 “烧” 出如晚霞般绚丽的紫红色斑块,如著名的 “玫瑰紫”“海棠红” 。

钧窑的窑变红斑,每一块都独一无二,仿佛是大自然这位顶级艺术家即兴创作的画作。它们的出现,为钧窑瓷器增添了无尽的魅力,使其成为了宋代瓷器中的珍品。与后来追求的纯粹、稳定的单色红釉不同,钧窑的窑变红斑更多地展现出一种自然天成、变幻莫测的美感,是大自然与人类智慧相互交融的结晶。这种独特的美,让钧窑瓷器在宋代瓷器中独树一帜,也为红釉瓷器的发展开辟了一条新的道路。 例如,故宫博物院收藏的宋代钧窑玫瑰紫釉花盆,其釉色绚丽夺目,天蓝色的釉底上布满了紫红色的斑块,犹如天空中绽放的绚丽晚霞,给人以强烈的视觉冲击和美的享受。

(三)元代:技术突破

元代景德镇的工匠们,在红釉瓷器的烧制技术上取得了重大突破,成功掌握了高温铜红的烧造技术,这一成就标志着红釉瓷器的发展进入了一个新的阶段。他们不仅能够烧制出相对稳定的高温铜红釉,还创烧出了极具特色的釉里红瓷器 。

釉里红的制作工艺十分独特,工匠们先用铜红料在瓷胎上精心绘制图案,如矫健的龙、娇艳的花等,然后再在上面整体罩上一层透明釉,最后将其放入窑中,经过一次高温烧制而成。在这个过程中,铜红料在高温和还原气氛的作用下,呈现出鲜艳的红色,使得纹饰清晰地呈现在瓷器表面 。然而,釉里红的烧制难度极大,对温度、气氛的要求极为苛刻,哪怕是微小的偏差,都可能导致颜色的偏差或纹饰的模糊,因此成品率极低 。也正因如此,元代的釉里红瓷器显得尤为珍贵,每一件都是陶瓷艺术中的瑰宝。 像元代釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶,瓶身绘制的缠枝牡丹纹饰线条流畅,红色鲜艳夺目,虽然在细节处可能存在一些因烧制难度导致的瑕疵,但这反而更凸显了它的珍贵与独特。

(四)明代:巅峰与失落

明代永乐、宣德时期,红釉瓷器迎来了它的第一个辉煌顶点,“祭红” 和 “鲜红” 等红釉品种的出现,将红釉瓷器的烧制水平推向了前所未有的高度。祭红,因其常被用于皇帝祭祀天地日月时的礼器,故而得名,它承载着神圣而庄重的使命 。这种红釉颜色深沉、浓郁,如红宝石般鲜艳夺目,釉面均匀润泽,光泽内敛,散发着一种高贵典雅的气质 。

宣德时期的红釉更是达到了登峰造极的境界,其颜色之纯正、质地之细腻,令人叹为观止。例如宣德红釉僧帽壶,壶身线条优美流畅,红釉色泽浓郁醇厚,仿佛是由鲜血凝结而成,给人以强烈的视觉震撼 。然而,这种顶级的红釉烧制难度极高,成本巨大,据说烧制一百件,能成功两三件就已经是万幸。由于种种原因,宣德之后,红釉烧制的绝技逐渐失传,整个明朝中后期,很难再见到像样的高温红釉瓷器,这无疑是陶瓷史上的一大遗憾 。

(五)清代:再度辉煌

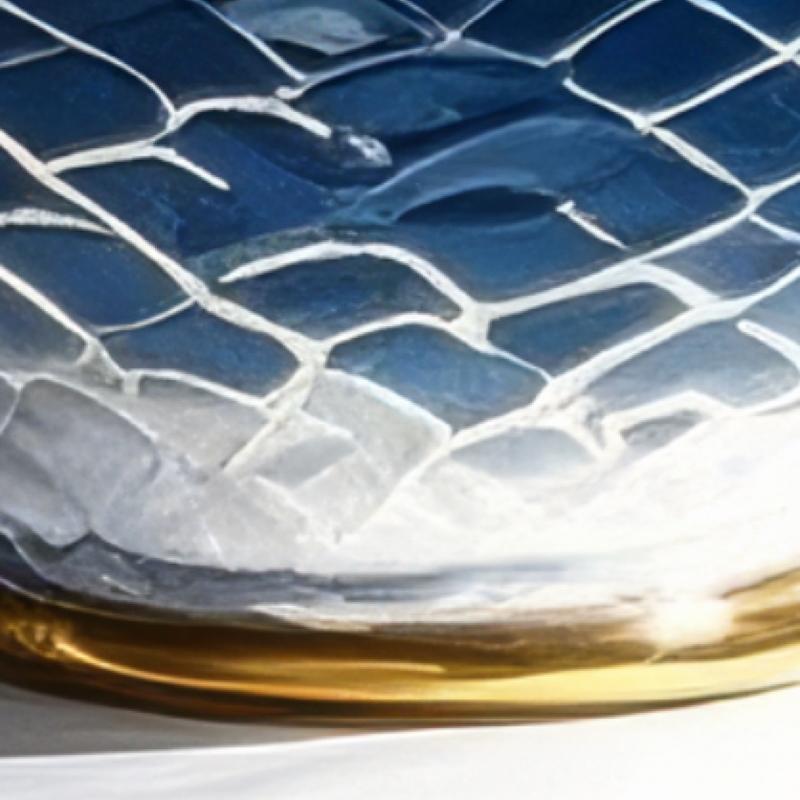

清代康熙朝,在康熙皇帝的大力支持和江西巡抚郎廷极的亲自督导下,景德镇御窑厂成功复烧了高温铜红釉,并在此基础上进行了创新,创造出了两种名垂千古的红釉品种 —— 郎窑红和豇豆红 。郎窑红,堪称红釉中的 “战斗机”,其颜色鲜艳亮丽,如刚刚凝固的牛血一般殷红,故又被称为 “牛血红” 。它的釉面如同玻璃般光滑,具有极强的光泽感,上面常常布满了细密的开片,如冰裂纹般美丽 。郎窑红还有一个独特的特点,就是在烧制过程中,釉会自然流淌,靠近瓶口碗口的地方,釉层较薄,隐隐露出白色的胎骨,形成 “脱口” 的现象;而靠近底足的地方,釉则会堆积起来,颜色更深,但神奇的是,它流到离底足还有一点距离时,就会恰到好处地停止,绝不会流下去粘住垫饼,这就是所谓的 “垂足郎不流” 。这种独特的烧制效果,充分展示了工匠们对火候和釉料的精准掌控,也使得郎窑红瓷器既具有热烈奔放的美感,又不失端庄大气的气质 。

豇豆红则宛如清晨温柔的霞光,给人一种清新淡雅的感觉。它的颜色并非大红,而是一种浅淡柔和的粉红色,恰似豇豆的颜色,又如同小姑娘害羞时脸颊上泛起的红晕,娇嫩动人 。豇豆红的釉面细腻光滑,带有一种独特的粉质感,在粉红色的釉面上,常常会自然出现一些深浅不一的绿色小点点或苔藓状的斑块,仿佛是大自然洒下的点点绿意,为其增添了一份诗意和雅致 。豇豆红一般用于制作小巧玲珑的文房用具,如写毛笔字用的水盂(太白尊)、插花的小瓶子(菊瓣瓶)、盖印章用的印泥盒等,深受当时文人墨客的喜爱 。

除了郎窑红和豇豆红,清代康雍乾时期还从欧洲引入了一种低温的釉上彩 —— 胭脂红,也叫 “金红” 。它以黄金作为颜料,先烧好白瓷胎,然后用金红彩料在上面绘制图案或直接涂满,再经过低温(七八百度)烤制而成 。胭脂红的颜色娇艳柔美,偏粉调,通常呈不透明或半透明状态,就像姑娘们使用的胭脂一样迷人 。它的出现,极大地丰富了瓷器上红色的表现力,尤其是在粉彩、珐琅彩等需要绘制细腻花卉、人物的瓷器上,常常能看到它那娇美的身影 。 比如雍正胭脂红釉杯,杯身造型精巧,胭脂红釉色粉嫩娇艳,在灯光的映照下,散发出迷人的光彩,展现出了极高的艺术价值。

案例聚焦:传世红釉的魅力

(一)元代釉里红缠枝牡丹纹大罐

元代釉里红缠枝牡丹纹大罐,现收藏于故宫博物院,宛如一位穿越时空的使者,静静诉说着元代釉里红瓷器的独特魅力 。它高 33.5 厘米,造型雄浑大气,罐体饱满圆润,仿佛蕴含着无尽的力量 。罐身以釉里红绘就缠枝牡丹纹,那盛开的牡丹,花瓣层叠舒展,花蕊饱满丰硕,叶脉婉转流畅,仿佛将春天的生机与活力凝固在了瓷器之上 。

从工艺角度来看,这件大罐堪称奇迹。2024 年的成分检测显示,其铜红釉发色剂含量仅为 0.28%,这个比例精准到了极致,稍高一点,颜色就会发黑,稍低一点,则会无色 。在烧制过程中,需在 1280℃的高温下,将窑内氧气浓度精准控制在 0.5%-0.8% 之间,这一精度即使是现代电窑也难以达到 。通过 X 射线检测发现,其牡丹纹饰的红色深浅变化多达 7 个层次,每层色差不超过 5%,如此细腻的色彩变化,充分展现了元代工匠对釉里红工艺的精湛掌控 。英国大维德基金会曾出价 1.2 亿英镑求购此罐,却被拒绝,足以见其珍贵程度 。

(二)明永乐鲜红釉高足碗

明永乐鲜红釉高足碗,直径 15.2 厘米,现珍藏于故宫博物院,它是永乐时期鲜红釉瓷器的杰出代表,散发着高贵典雅的气质 。2024 年的光谱分析揭示了它的独特之处,其釉中含有罕见的钴元素(0.03%),这使得它的红色呈现出独特的 “宝石光泽”,如同一颗璀璨的红宝石,在灯光下熠熠生辉 。

高足碗的釉层厚度仅 0.2 毫米,却能完美地遮盖胎体,展现出工匠们高超的施釉技艺 。最新研究发现,它的烧成温度曲线极为特殊,需在 30 分钟内从 1180℃迅速升至 1300℃,再急速降温至 800℃ 。这种复杂的温度变化要求,使得烧制难度极大,废品率高达 95%,也正因如此,现存完整器不足 10 件,每一件都显得弥足珍贵 。其碗身线条优美流畅,撇口、弧腹、高圈足微外撇,造型简洁而不失优雅 。外壁及足满施鲜艳的宝石红釉,内壁为白釉,有暗云龙纹装饰,碗心暗刻篆书 “永乐年制” 四字款,字体端庄秀丽,与红釉的艳丽相互映衬,更增添了几分神秘的韵味 。

(三)清康熙郎窑红釉观音尊

清康熙郎窑红釉观音尊,高 45.5 厘米,是康熙时期郎窑红瓷器的经典之作,现收藏于故宫博物院 。2023 年,它在佳士得拍出了 2.8 亿元的天价,成为了收藏界的焦点,其珍贵程度不言而喻 。这件观音尊造型典雅端庄,撇口、束颈、丰肩、长敛腹,近足处外撇,下承圈足,线条流畅自然,仿佛一位亭亭玉立的仙子 。

空空如也

暂无小宇宙热门评论