时长:

13分钟

播放:

13

发布:

2个月前

主播...

简介...

欢迎来到《文明・纹脉:瓷器纹饰三千年》,今天我们将把视线放在当代陶瓷技术与文化传承的 "底牌" 上,回望近数十年的发展轨迹,并前瞻未来可能继续挖掘的三条技术与实践线路。当我们回望,从传统釉料、胎体、成型方式与教育传承这几条脉络中,便可窥见一条隐含的 "技艺 - 产业 - 文化" 链。正是在这条链中,地域文化和历史脉络与现代设计、产业化路径交相呼应。

从中国陶瓷的悠久传统出发,我们看到 —— 从古代以铅釉为主的低温釉,到高温瓷器的发展,再到当代面对食品安全、功能化、工业化与教育转型的挑战 —— 技术谱系不断演变。今天,我们提出:在这种演变中,有三条具备延续与再利用潜力的线路。接下来,让我们逐一探讨。

图 1:汉代绿釉陶灯盏 - 展示了古代铅釉技术的早期应用,距今约 2000 年历史

技术解析

A. 向现代安全标准靠拢的低铅 / 无铅釉体系

首先,是 "釉" 的问题。传统上,中国陶瓷中曾广泛使用含铅或低温铅釉体系,例如早期的绿釉和多彩铅釉技术,在汉唐时期便已发展成熟。

图 2:唐代绿釉万年罐 - 唐代铅釉技术的典型代表,展现了古代工匠的高超技艺

然而,进入现代社会,餐具用釉面临日益严苛的铅、镉迁移标准与食品安全监管,这就促使釉料配方与生产工艺向 "低 / 无铅、低迁移" 方向转型。把地方长期积累的实验配方、研究成果视为 "技术遗产" 并加以标准化转化,就成为可持续发展的一个关键切入点。

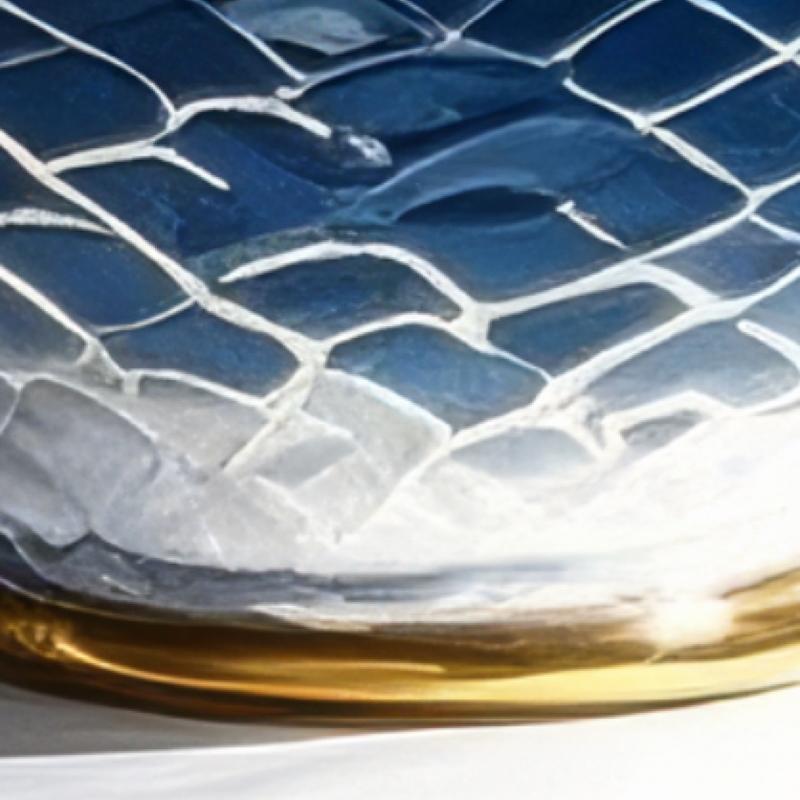

图 3:现代陶瓷釉色技术 - 展示了当代可持续设计理念下的陶瓷釉面技术发展

在此线路中,可以关注以下几个维度:一是助熔剂与釉料体系的改良 (替代铅 / 镉助熔剂);二是固化温度与烧成工艺的优化;三是传统纹饰与釉面表现的传承 —— 既保留手工釉面与质感,又满足现代安全检测与产业化需求。

从文化语境看,这条线路不仅是技术问题,更是传统与现代之间的桥梁 —— 既承载着陶瓷历史的手工釉面审美,也连接了当代日用器物在安全与功能上的新要求。

B. 轻质与功能化胎体的发展:以配方改良与新用途拓展为核心

第二条线路聚焦于 "胎体"—— 即瓷器器体的物质结构与用途扩展。传统瓷器器体多为致密、高温烧成,具备一定重量和优雅质地。但在当代设计与市场需求中,"轻质化"" 多用途化 ""功能化" 成为新的命题。

图 4:现代轻质陶瓷杯 - 体现了当代陶瓷胎体轻量化的发展趋势

已有研究指出:采用蜂窝结构陶瓷、复合纤维–陶瓷复合体系、改良配方以降低密度或降低烧成温度等方向正在兴起。若将传统胎体配方 (如瓷土、长石、石英系比例) 作为起点,结合现代材料科学与工艺改良,就可以开拓出 "轻便餐具"" 便携器 ""功能型结构件" 等新用途。

图 5:陶瓷胎体工艺展示 - 展示了不同类型陶瓷胎体的结构特征和工艺差异

这不仅拓宽了传统陶瓷在日常餐具、生活器皿甚至建筑装饰中的可能性,也为地域性陶瓷文化进入现代设计语境提供路径。从地域文化角度看,这条线路意味着 —— 地方窑口、传统配方、工匠记忆不再仅仅是 "仿古" 或 "复刻",而是可继续 "改造、再生、增值" 的活体资产。

C. 手工 — 机械的混合成型与设计教育的制度化延续

第三条线路,是 "成型方式 + 教育传承" 的复合维度。传统陶瓷中的手工拉坯、雕刻、釉饰、装饰,是技艺传承的重要载体;但在当代,产业化、机械化、数字化也正在改变成型路径。

图 6:手工拉坯制作过程 - 展示了传统陶瓷制作中最具代表性的手工技艺

研究指出,在陶瓷、竹编、木工等传统手工艺中,"混合型工艺"(即手工 + 机械 + 数字设计) 正在成为新的工艺生态。在陶瓷领域,这意味着:从师徒工厂模式、高校课程与非遗保护项目的联合,到参数化设计、数字成型工具、机械辅助拉胚或压胚设备的介入 —— 形成一种 "半工业化、半手工化" 的实践体系。

图 7:陶瓷学校拉坯教学 - 展示了现代陶瓷教育中传统技艺的传承方式

图 8:机械成型陶瓷配件 - 体现了工业化生产对陶瓷制造业的影响

对于陶瓷花纸设计师而言,这条线路尤为重要:它不仅关系到纹样、釉面、胎体这些 "物" 的制作路径,也关系到 "人 — 技 — 教学" 这条文化链的延续。

图 9:数字设计陶瓷装饰 - 展示了数字化技术在陶瓷设计中的创新应用

市场洞察

从市场与用户行为视角来看,三条线路共同指向一个趋势:消费者 (尤其是新生代设计爱好者、文化创意族群) 不仅关注器物的功能、美学,更关注故事、文化来源、可持续性。在小宇宙这样的平台上,听众往往也扮演 "文化消费者" 与 "设计爱好者" 的双重身份。他们愿意了解器物背后的技术故事、地域文化脉络、设计转型路径。

图 10:现代陶瓷茶具 - 融合传统工艺与现代设计理念的典型产品

因此,在节目中强调 "技术谱系"" 地域积累 ""文化传承" 并将其链接到器物的当代用途与设计价值,是恰当的。你可通过实例 (例如某地窑口采用低铅釉实验、某高校与产业合作研发轻质胎体、某工坊将手工工艺与数字成型结合) 来降低抽象性,并使听众 "看得见" 路径而不仅 "听得懂" 概念。

纹脉新语 (当代反思与启示)

当我们将视野拉回 "纹脉"—— 即纹饰、器型、地域痕迹、工艺记忆 —— 便会发现:三条技术与实践线路不仅是一条条工艺路径,更是一条条文化延续的通道。它们提示我们:在当代设计语境下,传统不是 "静止的遗产",而是 "可挖掘、可改造、可再生" 的活态资源。

图 11:陶瓷成型工艺 - 展示了传统手工与现代技术的融合发展

对于关注陶瓷文化与设计变革的听众而言,有几个启示值得深思:

重视起点:技术改良 (如低铅釉、轻质胎体、混合成型) 如果脱离地域文化与工艺记忆,很可能失去 "瓷器独有的痕迹感"。所以,在设计中应坚持 "地域 — 工艺 — 纹饰" 三者的融合。

链接用途:未来用户不再仅仅买 "瓷器",而是买 "故事"" 体验 ""互动"—— 将 AR 与餐具结合、让纹饰成为社交与文化媒介,恰是将技术线路链接到当代生活场景的典型路径。

设计教育与传承机制:无论作为设计师,还是团队合作或产业联动,都建议思考 "技艺如何被记录、被教学、被产业化" 这一层面。手工 - 机械混合成型不仅是工艺选择,更是教育模式、文化存续模式。

可持续视角:低铅釉体系、轻质胎体、混合成型,其实与可持续发展有天然关联 —— 更安全、更轻、更高效。将 "文化" 与 "可持续" 并置,是当代陶瓷设计的一个重要叙事优势。

在本集结束之际,我想强调一句话:传统的 "底牌" 并非过去的静默记忆,而是当代可以继续 "打出" 的技术与文化资源。当我们回望,就是为了更清晰地前瞻;当我们前瞻,就是为了让历史与未来在一只器物中交汇。

图 12:现代陶瓷艺术作品 - 体现了传统工艺与现代创新的完美结合

参考资料:

* 中国陶瓷技术发展史料

* 现代陶瓷材料科学研究

* 传统手工艺传承与教育实践

* 陶瓷产业可持续发展报告

图片来源说明:

本文所有配图均来源于网络公开资源,用于学术研究和文化传播目的。每张图片下方均标注了具体的内容描述和历史背景信息。

从中国陶瓷的悠久传统出发,我们看到 —— 从古代以铅釉为主的低温釉,到高温瓷器的发展,再到当代面对食品安全、功能化、工业化与教育转型的挑战 —— 技术谱系不断演变。今天,我们提出:在这种演变中,有三条具备延续与再利用潜力的线路。接下来,让我们逐一探讨。

图 1:汉代绿釉陶灯盏 - 展示了古代铅釉技术的早期应用,距今约 2000 年历史

技术解析

A. 向现代安全标准靠拢的低铅 / 无铅釉体系

首先,是 "釉" 的问题。传统上,中国陶瓷中曾广泛使用含铅或低温铅釉体系,例如早期的绿釉和多彩铅釉技术,在汉唐时期便已发展成熟。

图 2:唐代绿釉万年罐 - 唐代铅釉技术的典型代表,展现了古代工匠的高超技艺

然而,进入现代社会,餐具用釉面临日益严苛的铅、镉迁移标准与食品安全监管,这就促使釉料配方与生产工艺向 "低 / 无铅、低迁移" 方向转型。把地方长期积累的实验配方、研究成果视为 "技术遗产" 并加以标准化转化,就成为可持续发展的一个关键切入点。

图 3:现代陶瓷釉色技术 - 展示了当代可持续设计理念下的陶瓷釉面技术发展

在此线路中,可以关注以下几个维度:一是助熔剂与釉料体系的改良 (替代铅 / 镉助熔剂);二是固化温度与烧成工艺的优化;三是传统纹饰与釉面表现的传承 —— 既保留手工釉面与质感,又满足现代安全检测与产业化需求。

从文化语境看,这条线路不仅是技术问题,更是传统与现代之间的桥梁 —— 既承载着陶瓷历史的手工釉面审美,也连接了当代日用器物在安全与功能上的新要求。

B. 轻质与功能化胎体的发展:以配方改良与新用途拓展为核心

第二条线路聚焦于 "胎体"—— 即瓷器器体的物质结构与用途扩展。传统瓷器器体多为致密、高温烧成,具备一定重量和优雅质地。但在当代设计与市场需求中,"轻质化"" 多用途化 ""功能化" 成为新的命题。

图 4:现代轻质陶瓷杯 - 体现了当代陶瓷胎体轻量化的发展趋势

已有研究指出:采用蜂窝结构陶瓷、复合纤维–陶瓷复合体系、改良配方以降低密度或降低烧成温度等方向正在兴起。若将传统胎体配方 (如瓷土、长石、石英系比例) 作为起点,结合现代材料科学与工艺改良,就可以开拓出 "轻便餐具"" 便携器 ""功能型结构件" 等新用途。

图 5:陶瓷胎体工艺展示 - 展示了不同类型陶瓷胎体的结构特征和工艺差异

这不仅拓宽了传统陶瓷在日常餐具、生活器皿甚至建筑装饰中的可能性,也为地域性陶瓷文化进入现代设计语境提供路径。从地域文化角度看,这条线路意味着 —— 地方窑口、传统配方、工匠记忆不再仅仅是 "仿古" 或 "复刻",而是可继续 "改造、再生、增值" 的活体资产。

C. 手工 — 机械的混合成型与设计教育的制度化延续

第三条线路,是 "成型方式 + 教育传承" 的复合维度。传统陶瓷中的手工拉坯、雕刻、釉饰、装饰,是技艺传承的重要载体;但在当代,产业化、机械化、数字化也正在改变成型路径。

图 6:手工拉坯制作过程 - 展示了传统陶瓷制作中最具代表性的手工技艺

研究指出,在陶瓷、竹编、木工等传统手工艺中,"混合型工艺"(即手工 + 机械 + 数字设计) 正在成为新的工艺生态。在陶瓷领域,这意味着:从师徒工厂模式、高校课程与非遗保护项目的联合,到参数化设计、数字成型工具、机械辅助拉胚或压胚设备的介入 —— 形成一种 "半工业化、半手工化" 的实践体系。

图 7:陶瓷学校拉坯教学 - 展示了现代陶瓷教育中传统技艺的传承方式

图 8:机械成型陶瓷配件 - 体现了工业化生产对陶瓷制造业的影响

对于陶瓷花纸设计师而言,这条线路尤为重要:它不仅关系到纹样、釉面、胎体这些 "物" 的制作路径,也关系到 "人 — 技 — 教学" 这条文化链的延续。

图 9:数字设计陶瓷装饰 - 展示了数字化技术在陶瓷设计中的创新应用

市场洞察

从市场与用户行为视角来看,三条线路共同指向一个趋势:消费者 (尤其是新生代设计爱好者、文化创意族群) 不仅关注器物的功能、美学,更关注故事、文化来源、可持续性。在小宇宙这样的平台上,听众往往也扮演 "文化消费者" 与 "设计爱好者" 的双重身份。他们愿意了解器物背后的技术故事、地域文化脉络、设计转型路径。

图 10:现代陶瓷茶具 - 融合传统工艺与现代设计理念的典型产品

因此,在节目中强调 "技术谱系"" 地域积累 ""文化传承" 并将其链接到器物的当代用途与设计价值,是恰当的。你可通过实例 (例如某地窑口采用低铅釉实验、某高校与产业合作研发轻质胎体、某工坊将手工工艺与数字成型结合) 来降低抽象性,并使听众 "看得见" 路径而不仅 "听得懂" 概念。

纹脉新语 (当代反思与启示)

当我们将视野拉回 "纹脉"—— 即纹饰、器型、地域痕迹、工艺记忆 —— 便会发现:三条技术与实践线路不仅是一条条工艺路径,更是一条条文化延续的通道。它们提示我们:在当代设计语境下,传统不是 "静止的遗产",而是 "可挖掘、可改造、可再生" 的活态资源。

图 11:陶瓷成型工艺 - 展示了传统手工与现代技术的融合发展

对于关注陶瓷文化与设计变革的听众而言,有几个启示值得深思:

重视起点:技术改良 (如低铅釉、轻质胎体、混合成型) 如果脱离地域文化与工艺记忆,很可能失去 "瓷器独有的痕迹感"。所以,在设计中应坚持 "地域 — 工艺 — 纹饰" 三者的融合。

链接用途:未来用户不再仅仅买 "瓷器",而是买 "故事"" 体验 ""互动"—— 将 AR 与餐具结合、让纹饰成为社交与文化媒介,恰是将技术线路链接到当代生活场景的典型路径。

设计教育与传承机制:无论作为设计师,还是团队合作或产业联动,都建议思考 "技艺如何被记录、被教学、被产业化" 这一层面。手工 - 机械混合成型不仅是工艺选择,更是教育模式、文化存续模式。

可持续视角:低铅釉体系、轻质胎体、混合成型,其实与可持续发展有天然关联 —— 更安全、更轻、更高效。将 "文化" 与 "可持续" 并置,是当代陶瓷设计的一个重要叙事优势。

在本集结束之际,我想强调一句话:传统的 "底牌" 并非过去的静默记忆,而是当代可以继续 "打出" 的技术与文化资源。当我们回望,就是为了更清晰地前瞻;当我们前瞻,就是为了让历史与未来在一只器物中交汇。

图 12:现代陶瓷艺术作品 - 体现了传统工艺与现代创新的完美结合

参考资料:

* 中国陶瓷技术发展史料

* 现代陶瓷材料科学研究

* 传统手工艺传承与教育实践

* 陶瓷产业可持续发展报告

图片来源说明:

本文所有配图均来源于网络公开资源,用于学术研究和文化传播目的。每张图片下方均标注了具体的内容描述和历史背景信息。

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

暂无小宇宙热门评论