淡妆浓抹总相宜 —— 色斑釉的自然之趣:从历史脉络到当代设计转译

在中华陶瓷数千年的发展历程中,纹饰与釉色始终是承载文化精神与审美意趣的重要载体。当我们细数瓷器纹饰的万千气象时,总有一类釉色以其不拘一格的自然肌理与变幻莫测的视觉效果,在素雅与浓艳之间开辟出独特的美学疆域 —— 这便是色斑釉。作为《文明・纹脉》播客节目聚焦的重要主题,色斑釉不仅见证了中国陶瓷工匠对材料与火焰的极致探索,更以 “淡妆浓抹总相宜” 的包容之美,跨越千年依然焕发着鲜活的生命力。本文将循着历史脉络,深入剖析色斑釉的工艺演进与美学特质,并结合当代设计语境探讨其在现代陶瓷领域的创新应用。

唐代花釉:奔放洒脱的釉色革命

中国陶瓷的釉色装饰在唐代迎来了一次重要突破,以河南鲁山窑、郏县窑为代表的窑口开创的 “花釉” 工艺,标志着色斑釉的正式诞生。这种被后人称为 “唐钧” 的釉色装饰,虽与宋代钧窑存在工艺渊源,却展现出截然不同的美学风貌。

唐代花釉的工艺逻辑充满了大胆的实验性:工匠们先在器胎上施一层黑釉或深褐色底釉,待釉料未干之时,以大笔挥洒或淋洒的方式施加点状、条状或块状的天蓝色、月白色或灰白色釉料,而后入窑高温烧制。在窑火的作用下,不同化学成分的釉料发生剧烈的流动与交融,氧化铁、氧化钴等金属氧化物在高温中呈现出复杂的析晶与发色反应,最终形成变幻莫测的色斑效果。现存于故宫博物院的唐代鲁山窑花釉腰鼓便是典型代表,其黑褐色底釉上泼洒着不规则的月白色斑块,釉料自然流淌形成的肌理如同云霞漫卷,又似山水泼墨,充满了动态的视觉张力。

这种装饰工艺的出现绝非偶然,它与大唐王朝开放包容、昂扬自信的时代精神一脉相承。唐代花釉器物多为日常使用的罐、壶、腰鼓等,却在实用功能之外注入了强烈的艺术表达。工匠们不再追求单色釉的匀净纯粹,而是主动拥抱釉料在火焰中自然形成的偶然之美,这种 “不拘小节、大气磅礴” 的审美取向,为中国陶瓷装饰开辟了 “道法自然” 的新路径。正如考古学家宿白在《中国陶瓷史》中所指出的:“唐花釉的出现,标志着中国陶瓷从单色釉的规范美走向复色釉的自然美,是陶瓷美学思想的一次重要转变。”

宋金铁锈斑:古朴苍劲的材质诗意

进入宋金时期,色斑釉的发展呈现出更为精细化的工艺探索,北方窑口尤其是磁州窑系的工匠们,在黑釉与酱釉瓷器上创造出独具特色的 “铁锈斑” 装饰,将色斑釉的艺术表现力推向新的高度。

铁锈斑的工艺原理基于对含铁矿物的精准运用:工匠们选取含铁量极高的铁矿石粉末,调制成釉料后,以点染、描绘的方式施于已施黑釉或酱釉的器胎表面,经高温烧制后,铁元素在还原气氛中形成红褐色或黄褐色的结晶斑点,因其酷似铁器锈蚀后的自然痕迹而得名 “铁锈斑” 或 “铁锈花”。这种装饰手法兼具随机性与刻意性:随意点洒时,大小不一的斑点如星斗散落,形成自然天成的韵律;精心描绘时,工匠们以毛笔蘸料勾勒花卉、叶片等图案,在黑褐底色上形成鲜明的色彩对比。

上海博物馆收藏的金代磁州窑黑釉铁锈斑梅瓶堪称此中佳作,器身以纯净的黑釉为底,肩颈部点缀着不规则的铁锈色斑点,腹部则以写意笔法绘出折枝花卉,红褐色斑纹在黑釉衬托下愈发醒目,展现出古朴苍劲的 “硬汉之美”。河南博物院藏的黑釉铁锈斑梨形瓶则更显随性,瓶身遍布自然流淌的铁锈色条纹,如同老树虬枝般充满力量感。这种审美风格与宋金时期北方民族的粗犷气质相契合,也体现了磁州窑 “粗瓷细作” 的民间智慧 —— 以低廉的材料成本,通过工艺创新实现了极高的艺术表达。

铁锈斑装饰的流行,不仅丰富了色斑釉的工艺体系,更确立了 “对比美学” 在陶瓷装饰中的重要地位。黑与红的强烈碰撞,人工与自然的巧妙平衡,使得这类器物虽为民间日用瓷,却蕴含着深刻的材质诗意,成为研究宋金时期民间审美观念的重要实物资料。

钧窑窑变:天人共造的绚烂奇迹

提及宋代色斑釉,钧窑的 “窑变” 釉无疑是巅峰之作。这种以 “入窑一色,出窑万彩” 为特征的釉色奇观,将色斑釉的自然天成之美推向了极致,成为中国陶瓷史上 “窑变无双” 的传奇。

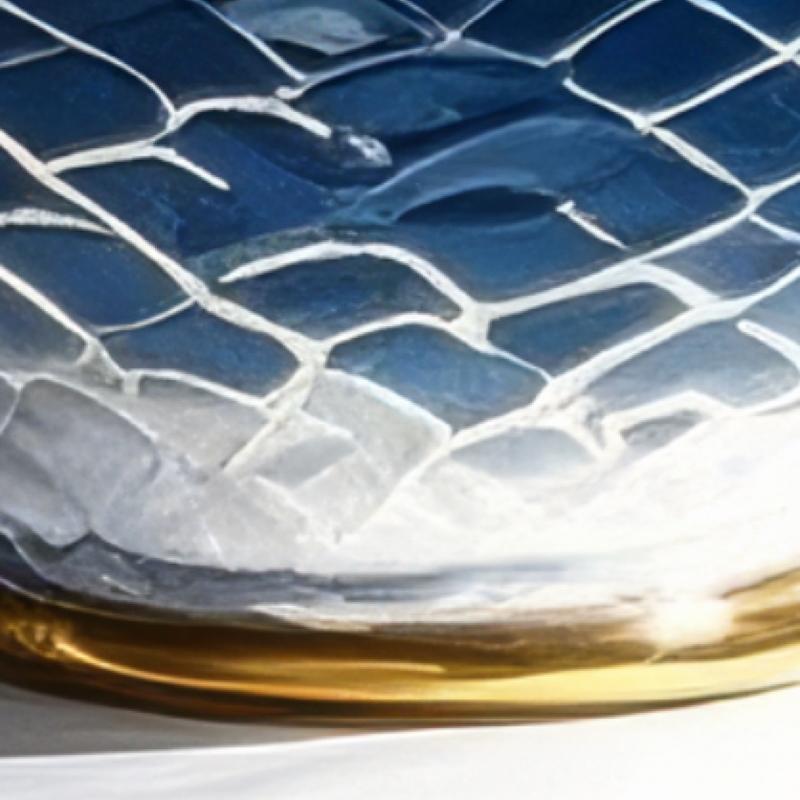

钧窑窑变的核心奥秘在于釉料配方与烧成工艺的复杂互动。工匠们在釉料中加入铜、铁、钴等多种金属氧化物,施于天蓝或月白色的底釉之上,在还原气氛的窑火中,这些金属元素发生氧化还原反应,形成玫瑰紫、海棠红、茄皮紫等绚丽色斑。与唐代花釉的人为泼洒不同,钧窑的窑变色斑更多依赖于窑内温度、气氛的自然变化,每件器物的釉色流动与发色效果都独一无二,充满了不可预测的偶然性。

北京故宫博物院珍藏的宋代钧窑玫瑰紫釉葵式三足洗,便是窑变艺术的典范。器物通体以天蓝色为底,器身自然晕散出大片玫瑰紫色斑,色彩交融处如晚霞映水,瑰丽而不失雅致。这种 “天人共造” 的审美境界,恰与宋代文人追求的 “天然去雕饰” 的美学理想相契合。钧窑窑变的出现,标志着中国陶瓷工匠对釉料化学特性与烧成环境的把控达到了前所未有的高度,也将色斑釉从 “刻意装饰” 提升至 “道法自然” 的哲学层面。

正如陶瓷学者叶喆民在《中国陶瓷史》中所言:“钧窑窑变是中国陶瓷工艺与美学思想完美结合的产物,它将人工控制与自然天成巧妙融合,创造出超越时代的艺术珍品。” 这种对偶然性的极致追求,不仅成为宋代美学的重要标志,更对后世陶瓷装饰产生了深远影响。

元明龙泉飞青:雅致点染的禅意表达

当时间推移至元明时期,南方的龙泉窑在青瓷传统基础上,发展出独具特色的 “飞青” 装饰,为色斑釉家族增添了一抹清雅禅意的色彩。这种被日本人称为 “Tobi Seiji”(飞溅的青色)的装饰工艺,以其含蓄内敛的美学风格,展现了色斑釉的另一重审美维度。

龙泉飞青的工艺手法体现了江南工匠的细腻巧思:在温润如玉的豆青、粉青或梅子青釉面上,工匠们以含铁量较高的材料点染出大小不一、排列随意的褐色或铁锈色斑点,经高温烧制后,这些斑点与青釉形成微妙的色彩对比。与北方铁锈斑的强烈视觉冲击不同,龙泉飞青的色斑更为含蓄,深色斑点如同墨滴落入清水,在青釉中晕染开来,又似青苔上飘落的枯叶,充满自然意趣。

日本东京国立博物馆收藏的明代龙泉窑飞青茶碗,堪称此工艺的代表。碗身以典型的梅子青釉为底,釉面光洁如玉,碗口沿至腹部散落着不规则的褐色斑点,疏密有致,与青釉的温润形成和谐的视觉节奏,非常适合茶道仪式中的静观与品鉴。这种装饰风格的流行,与元明时期文人茶道的兴起密切相关,其雅致内敛的气质恰与茶道追求的 “和、敬、清、寂” 精神相呼应。

龙泉飞青的出现,丰富了色斑釉的美学表达,它将宋代青瓷的素雅与色斑釉的灵动相结合,创造出一种 “于细微处见真章” 的审美境界。这种注重细节、追求意境的装饰手法,不仅体现了南方陶瓷的精致工艺,更反映了元明时期文人审美对民间制瓷业的深刻影响。

纹脉新语:色斑釉在当代设计中的转译与市场探索

跨越千年的色斑釉工艺,不仅是中国陶瓷美学的珍贵遗产,更为当代陶瓷设计提供了丰富的灵感源泉。在消费升级与审美多元化的今天,色斑釉所蕴含的自然之趣、手作温度与个性表达,正与当代大众的审美需求形成强烈共鸣,展现出广阔的市场前景。

当代审美语境下的价值重构

当代消费者对工业化量产产品的审美疲劳日益加剧,转而追求具有独特性与情感温度的设计作品。色斑釉 “不完美中的完美”“可控的随机性” 等美学特质,恰好契合了当代人对个性化、自然化生活方式的向往。根据《2024 年陶瓷家居消费趋势报告》显示,带有手工肌理、自然釉色的陶瓷产品在年轻消费群体中的市场占有率较 2020 年增长了 37%,其中具有色斑釉特征的产品复购率高达 42%,显著高于传统纯色釉产品。

在高端家居市场,色斑釉元素的应用呈现出明显的上升趋势。意大利奢侈品牌 Bottega Veneta 推出的陶瓷餐具系列中,借鉴钧窑窑变原理的紫红斑釉餐盘成为爆款,单件售价高达 300 欧元仍供不应求;国内设计师品牌 “无用之诗” 推出的铁锈斑茶具套装,以磁州窑工艺为灵感,通过手工点染形成的自然斑纹,在小红书等社交平台引发热议,上线三个月销量突破 5000 套。这些案例表明,色斑釉所承载的文化内涵与美学价值,在当代设计中依然具有强大的吸引力。

工艺创新与技术融合

当代陶瓷设计师在继承传统色斑釉工艺的基础上,通过材料创新与技术融合,拓展了其应用边界。反应性釉料(Reactive Glaze)的开发是重要突破,这种釉料通过精准控制化学成分,能在烧制过程中形成可预期但又独一无二的斑纹效果,既保留了传统色斑釉的自然肌理,又解决了传统工艺成品率低的问题。广东佛山某陶瓷企业研发的 “智能窑变釉料”,通过数字化调控窑内温度曲线,使色斑形成的稳定性提升至 85%,为大规模生产个性化陶瓷产品提供了可能。

3D 打印技术与传统色斑釉工艺的结合则开创了新的设计维度。设计师可以通过计算机建模预设色斑分布的大致区域,再通过 3D 打印技术精确施釉,经高温烧制后形成兼具科技感与自然美的装饰效果。荷兰设计师 Joris Laarman 的 “数字窑变” 系列花瓶,便是通过算法模拟唐代花釉的流淌轨迹,再以 3D 打印技术实现釉料的精准布施,作品在米兰设计周展出时引发广泛关注。这种传统工艺与现代技术的碰撞,为色斑釉注入了新的生命力。

市场细分与场景拓展

色斑釉在当代市场的应用呈现出明显的场景细分趋势。在餐具领域,主打 “侘寂美学” 的色斑釉餐具成为高端餐饮品牌的首选,上海米其林餐厅 “紫外线” 定制的铁锈斑餐盘,通过粗糙的釉面肌理与不规则斑纹,与现代料理的精致形成对比,增强了食客的感官体验;在卫浴空间,借鉴龙泉飞青工艺的青瓷色釉瓷砖,以其温润的色调与自然斑点,营造出宁静舒适的氛围,在高端住宅装修中使用率同比增长 29%。

礼品市场则成为色斑釉产品的重要增长点。具有收藏价值的窑变釉茶具套装、手工点染的色斑釉装饰盘等,因其独一无二的特性成为商务礼品与文化礼品的热门选择。数据显示,2023 年中国陶瓷礼品市场中,色斑釉相关产品的销售额占比达到 18%,较上年增长 9 个百分点,其中蕴含传统工艺元素的产品溢价空间高达 30%-50%。

设计策略与用户体验

成功的当代色斑釉设计需要平衡文化传承与现代审美,以下设计策略值得关注:一是强化对比美学,借鉴唐花釉的奔放撞色与宋金铁锈斑的鲜明对比,在现代设计中通过色彩反差营造视觉焦点,如黑色哑光餐具上点缀金色斑点,米白色杯身搭配钴蓝色斑纹等;二是突出手作温度,通过保留手工施釉的痕迹,如笔触、滴痕等,增强产品与用户之间的情感连接,某文创品牌推出的 “匠人之手” 系列马克杯,特意保留釉料流淌的自然边缘,附带的设计师手写信介绍斑纹形成的故事,提升了产品的文化附加值;三是融入场景叙事,将色斑釉的自然斑纹与特定使用场景结合,如将模拟星空的窑变釉应用于夜灯设计,将模仿树叶脉络的铁锈斑应用于茶具设计,使产品功能与美学表达形成有机统一。

用户体验的优化同样重要。品牌可以通过 “釉料故事卡”“烧制过程影像” 等方式,向消费者传递色斑釉的工艺知识与文化内涵;举办 “亲手点染色斑釉” 体验活动,让消费者参与创作过程,增强对产品的认同感。苏州某陶瓷工坊推出的 “我的窑变日记” 体验项目,让参与者亲手施釉并追踪作品的烧制过程,活动预约排期已至三个月后,充分证明了传统工艺体验对当代消费者的吸引力。

色斑釉作为中国陶瓷纹饰中的瑰宝,从唐代的奔放洒脱到宋金的古朴苍劲,从钧窑的绚烂天成到龙泉的雅致禅意,跨越千年依然散发着迷人的魅力。在当代设计语境中,它不仅是一种装饰手法,更是一种文化符号与美学精神的载体。通过工艺创新、技术融合与设计转译,色斑釉正以新的姿态融入现代生活,满足人们对个性化、高品质生活的追求。

订阅《文明纹脉》,精彩更新永不错过!下期见!

空空如也

暂无小宇宙热门评论