【本期简介】

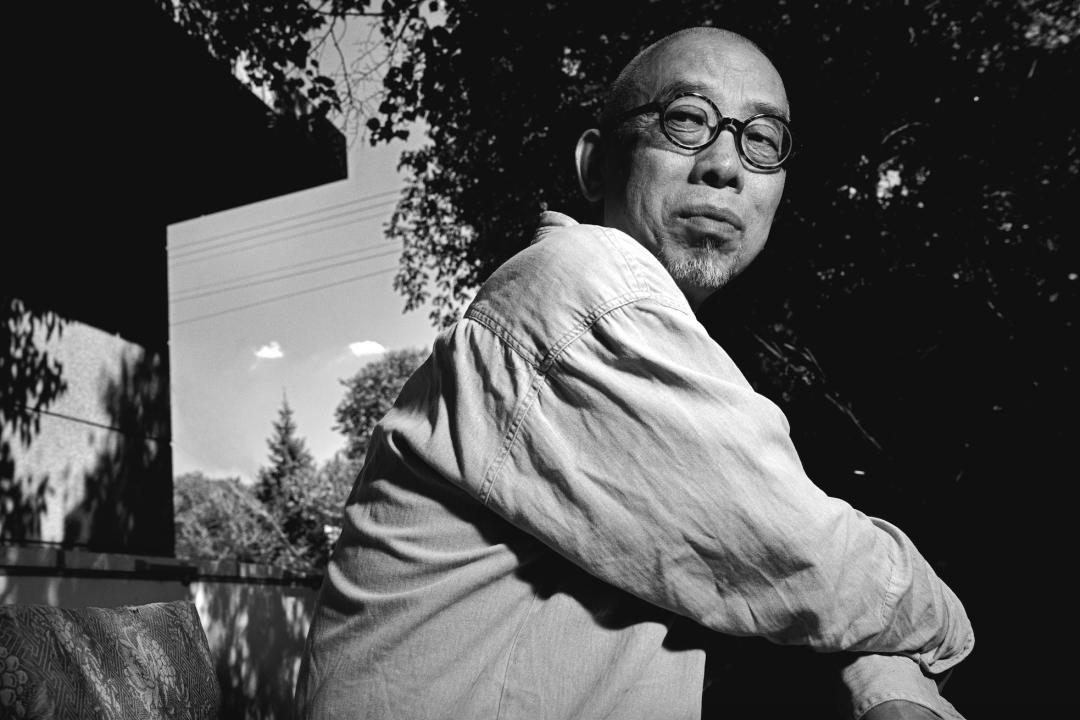

吴文光被称为“中国独立纪录片第一人”。1990年,他拍摄了处女作《流浪北京》,影片的主人公之一是作家张慈。2019年,一本关于“斯坦福性侵案”全纪录的自传震惊全美,这本书叫《知晓我姓名》,作者是张慈的女儿张小夏。

前段时间,我们与吴文光进行了一次对谈,他与我们讲述了张慈和张小夏这两代“女性写作”的故事。“我们应该向女性创作者伟大的敏感和飞翔致敬,我不希望看到她们的坠落。”

吴文光也与我们分享了他在长达30年的创作实践中,对纪录片真实性和与被拍摄对象关系的思考,“以前的我,总是把自己从片子里摘出去,现在我不会再这样做。”吴文光认为,在非虚构创作中,最重要的就是身体位置,创作者不一定要在画面里出现,但一定不能忘掉“我”的存在。基于此,吴文光对周浩导演的新作《孤注》提出了看法,“我觉得他可以玩得再疯一些”。

对吴文光来说,纪录片是他的“河道”,让他超越了生命之所限,获得一种永恒感。他认为,人如果能找到一条具体的“河道”,就能有获救和重生的感觉。

今年八月初,除了吴文光导演,我们还采访拍摄了七位纪录片导演——徐童、周浩、赵亮、赵琦、范俭、韩萌、陈东楠。我们向他们提出了五个相同的问题,关于纪录片创作的动机、母题、方法和困境,在本期播客的结尾,我们将他们的答案并置在了一起。

【本期主播】

靳锦,GQ报道编辑

【本期嘉宾】

吴文光,纪录片导演,影像计划发起人,被称作“中国独立纪录片第一人”。代表作:《流浪北京》《我的1966》《江湖》《治疗》《调查父亲》等。2005年,开启“村民影像计划”。2009年,开启“民间记忆计划”。

【Shownotes】

00:53 从纪录片的真实开始

03:25 2005年到2010年,我失去了创作的动力

05:08 “把摄像机交给农民”这件事改变了我

07:25 从社会史到心灵史的创作转变

10:33 “和村民跳舞”的活动曾引发北大学生的批判

13:07 非虚构创作中最重要的就是身体位置

16:04 在《孤注》中,导演周浩与拍摄对象的关系是主体

18:40 周浩回应吴文光的“隔空喊话”

21:15 当拍摄对象想停止拍摄,该怎么办?

23:31 冒犯自己也是一种拍摄方法

24:46 我给年轻人支个招:你可以冒犯你自己

26:09 当艺术成为一种行动,它会对现实有建设性的影响

27:42 民间力量的聚合让我产生一种获救感

29:47 面对社会、历史和现实的纪录片,永远不嫌多

33:58 艺术发源于对不自由的对抗

35:55 关于张小夏的自传《知晓我姓名》

39:06 《流浪北京》主人公张慈的后续

42:13 关于女性的飞翔与坠落

44:48 我这一生比较幸运的就是有一条“河道”

47:03 先找到和自己一起跨越恐惧的人

48:39 在“废墟”里建设一条“河道”

51:18 7位纪录片导演的“同题问答”

【本期音乐】

Arthur Rubinstein - Nocturne No. 12 in G, Op. 37, No. 2

Andrei Machado - Sobre a brevidade da vida

部分音频素材来源于:第15届FIRST青年电影展-纪录片创作工作坊

【延伸阅读】

【本期制作】

空空如也