戴锦华《可见与不可见的女性》(选段),摘自《涉渡之舟:新时期中国女性写作与女性文化》北京大学出版社 2007-5

今日主播:躺

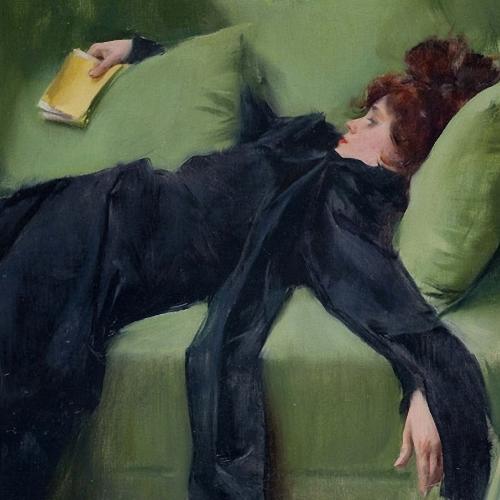

“一个颇为有趣的事实是,尽管当代中国女性以“半边天”的称谓和姿态,陡然涌现在新中国的社会现实图景之中,与男人分享着同一方“晴朗的天空”,但至少在1949-1979年之间,女性文化与女性表述,却如同一只悄然失落的绣花针,在高歌猛进、暴风骤雨的年代隐匿了身影。……从某种意义上说,当代中国妇女所遭遇的现实与文化困境却似乎是一种逻辑的谬误,一个颇为荒诞的怪圈与悖论。一个在“五四”文化革命之后艰难地浮出历史地表的性别,却在她们终于和男人共同拥有了辽阔的天空和伸延的地平线之后,失落了其确认、表达或质疑自己性别的权力与可能。当她们作为解放的妇女而加入了历史进程的同时,其作为一个性别的群体却再度悄然地失落于历史的视域之外。现实解放的到来,同时使女性之为话语及历史的主体的可能再度成为无妄人共同拥有了辽阔的天空和伸延的地平线之后,失落了其确认、表达或质疑自己性别的权力与可能。当她们作为解放的妇女而加入了历史进程的同时,其作为一个性别的群体却再度悄然地失落于历史的视域之外。现实解放的到来,同时使女性之为话语及历史的主体的可能再度成为无妄。”

“从某种意义上说,在现当代中国的思想、文化史上,关于女性和妇女解放的话语或多或少是两幅女性镜象间的徘徊:作为秦香莲——被侮辱与被损害的旧女子与弱者,和花木兰——僭越男权社会的女性规范,和男人一样投身大时代,共赴国难,报效国家的女英雄。除了娜拉的形象及其反叛封建家庭而“出走”的瞬间,女性除了作为旧女人——秦香莲遭到伤害与“掩埋”,便是作为花木兰式的新女性,以男人的形象与方式投身社会生活。”

“从某种意义上说,当代中国妇女在她们获准分享社会与话语权力的同时,失去了她们的性别身份与其话语的性别身份;在她们真实地参与历史的同时,女性的主体身份消失在一个非性别化的(确切地说,是男性的)假面背后。新的法律和体制,确乎使中国妇女在相当程度上免遭“秦香莲”的悲剧,但却以另一种方式加剧了“花木兰”式的女性生存困境。”

“强有力的社会询唤与整合,将女性这一性别群体托举上社会舞台,要求她们和男人一样承担着公民的义务与责任,接受男性社群的全部行为准则,在一个阶级的、无差异的社会中与男人“并肩战斗”;而在另一方面,则是被意识形态化的道德秩序(崇高的无产阶级情操与腐朽没落的资产阶级生活方式)所强化,在将家庭揭示、还原为社会组织的基本单位的同时,对以婚姻为基础的家庭价值的再度强调。在不可僭越的阶级、政治准则之下,婚姻、家庭被赋予了并不神圣的坚韧的实用价值;而女人在家庭中所出演的却仍是极为经典、传统的角色:扶老携幼、生儿育女、相夫教子,甚或是含辛茹苦、忍辱负重。一个耳熟能详的说法:“双肩挑”,准确地勾勒出一代新中国妇女的形象与重负。”

空空如也