《“萨福”:一个欧美文学传统的生成》(三联书店,2004)田晓菲 编译

今日主播:Dali

引言 四

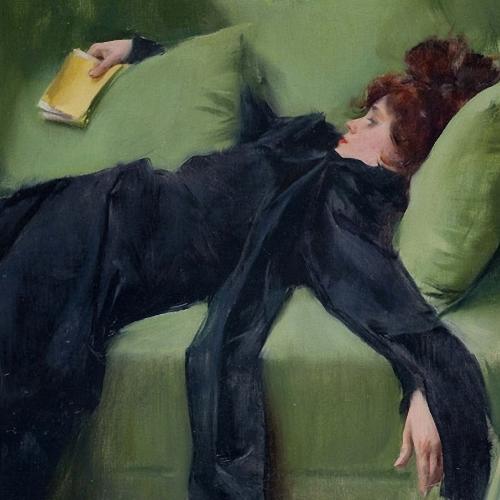

“我对你们,美丽的人啊,永不会变心” 神话萨福

本期节目分上下两部分。这里是下半部分。

“值得注意的是,围绕萨福编织出来的神话会反过来影响我们对她的残诗的解读。须知萨福的歌诗和我们的《诗经》相似,在阐释方面充满疑难,学者们常常不得不根据上下文进行“填空”,而我们可以想见,这种补缺行为是如何参与了诗歌意义的创造;尤为重要的是,学者们在补缺时采用的选择本身会被萨福神话及学者本人的意识形态)所支配,从而丧失确定性和权威性。换句话说,后世的“意识形态”不仅决定了文本的解读,更决定了文本自身的创造与建构。这种情形,实在是比“萨福的性倾向”意义更深远也更复杂的文学与文化现象。”

“在中国,周作人大概是最早介绍萨福的人之一。他1914年发表在《中华小说界》上的文章,把萨福译为“萨复”,称其“生周定王时”,又赞其诗“情文并胜……譬诸蝶衣之美,不能禁人手沾捉”。周氏自己译过几首萨福的诗,录在《希腊女诗人》一文中,发表在1926年的《语丝》杂志上。……周氏希望中国能够接受一点古希腊的影响一一热烈地求美,求热烈的生,而不是如植物一般苟活。”

“公元2世纪的芦纸文本残片,称萨福“相貌颇陋,皮肤黝黑,身材矮小”。虽然这已是萨福逝世之后将近八百年的记载,譬如三国时候的人谈论西周,但是至少我们可以说:近年不知如何在我国颇为流行的一种说法,称萨福曾因事被判死刑,遂在法庭粗胸,致使观众惊叹,并抗议说“如此美丽女子不可让她死去”云云,完全没有历史根据,只能说是萨福神话在异代异邦的延续而已。

这一新神话的创造,似乎满足了一种新的需要,那就是:在如今的时代,很多人愿意相信,一个女性作家的身体,比她的作品更引人注目,更有魅力。持这种想法的人,不幸是自觉或者不自觉的男性沙文主义者,亦是对人生比对文学更感兴趣的人。”

配乐

Nocturne in C minor, Op. 48 no. 1-Cecile Licad

空空如也