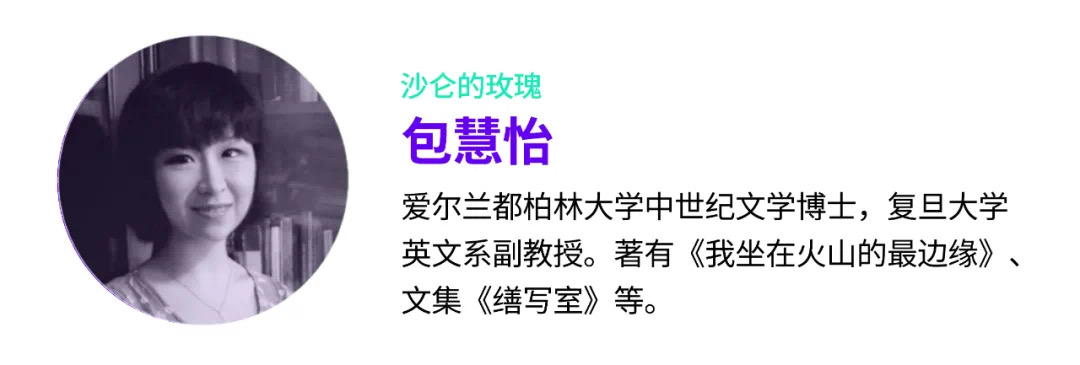

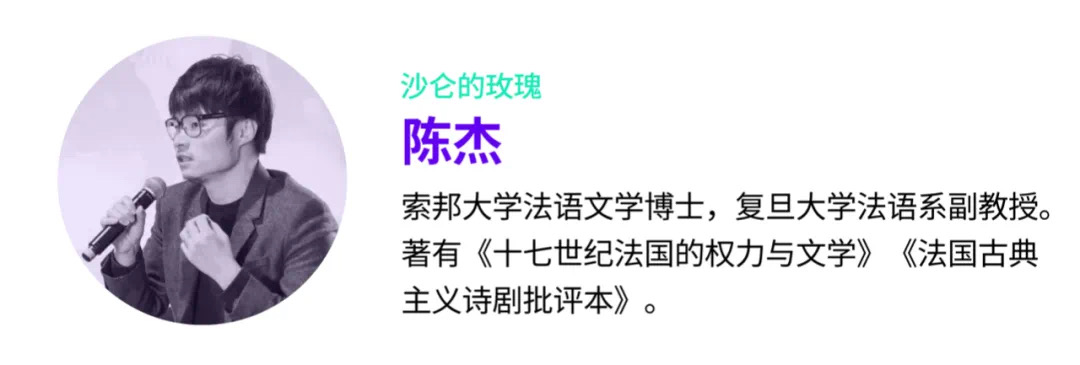

上了三年网课,我们是不是都快忘了坐在教室里,师生面对面的感觉?同样深受赛博课堂之苦,复旦大学外语学院的三位老师包慧怡、陈杰和姜林静选择以“教师”这个话题来开启专栏「沙仑的玫瑰」的新一季。结束了英法德三国文学巨匠的巡游,新一轮的节目将依次聚焦文学作品中的典型人物形象。本期节目的主题教师就是这样一种原型:从循循善诱的孔夫子到不相信书面文字的苏格拉底,从不卑不亢的家庭女教师简·爱到畸恋“养成系”的光源氏,文学中的教师形象光谱是如此之广,有天使,也有恶魔。

在今天,考证、考公、考研逐步成为无数年轻人大学生活的重心,大学教师则疲于应付形形色色的表格和指标,“越来越像个计件工人”。这样无奈的现实,促使我们反思那些最古老的关于教育的美好神话。在100人的大课因材施教是可能的吗?要尊重个体的自由,老师是该放养还是管束学生?回溯教育的传统,伊壁鸠鲁建立“花园学校”,倡导师生共同生活;蒙田提醒我们“警惕知识”;雅斯贝尔斯强调要“用一个灵魂唤醒另一个灵魂”,他们所描述的师生关系远非学识的机械灌输,而更接近节目中姜林静所引述的那个古老的希腊神话:在追寻智慧的道路上,女神手持明镜时时自观,如履薄冰。教育的功能或许正是一种灵魂和灵魂之间的相互映照,是平行的亦师亦友,而非垂直的为师者尊。

【时间轴】

02:56 从黑塞的《玻璃球游戏》谈起:德国文学中的恶魔教授与天使启蒙者们

08:40 苏格拉底的“阿多尼斯花园”寓言:真理无法通过纸面上的文字传递

18:20 老师应不应该管束学生?因材施教是过时的乌托邦理想吗?

19:42 教学作为一种布道:两种教学空间(讲台式的,讨论班式的)和遗失的神圣阅读传统

28:26 师生同行终有时,短暂的集体生活最终是为了教会人如何孤独地生活在世上

37:31 “不卑不亢”的家庭教师简·爱:处于阶级不对等中的师长权威

39:52 当知识的权力结构扭曲情感关系:《米德尔马契》《痴人之爱》和光源氏情结

55:52 理想教育的寓言:手持明镜,如履薄冰

【节目中提到的人名和作品】

- 人物

赫尔曼·黑塞(1877-1962),德国作家,诗人。代表作《东方之旅》《玻璃球游戏》。

拉尔夫·沃尔多·爱默生(1803-1882),美国思想家、文学家、诗人。美国文化精神的代表人物,新英格兰超验主义杰出代言人。

伊壁鸠鲁(公元前341 - 270),古希腊哲学家、无神论者,伊壁鸠鲁学派的创始人。

奥古斯丁(354-430),古罗马帝国时期天主教思想家,欧洲中世纪基督教神学、教父哲学的重要代表人物。

马修·阿诺德(1822-1888),英国诗人、翻译家、评论家。代表作《文化与无政府状态》。

蒙田(1533—1592),文艺复兴时期法国思想家、作家。代表作《随笔集》《论儿童教育》。

莫里哀(1622-1673),法国喜剧作家、演员、戏剧活动家。法国芭蕾舞喜剧的创始人。代表作《太太学堂》。

谷崎润一郎(1886-1965),日本著名小说家,曾获得诺贝尔文学奖的提名。代表作《痴人之爱》。

圣方济各(1182—1226),又称圣弗朗西斯科,出生于意大利亚西西,天主教方济各会和方济各女修会的创始人。

- 书籍

《垃圾教授》[德] 亨利希·曼

《斐多篇》[古希腊] 柏拉图

《简·爱》[英] 夏洛蒂·勃朗特

《米德尔马契》[英] 乔治·艾略特

《源氏物语》[日] 紫式部

- 概念

默观:通过祷告或冥想,来感受神的力量。

【出品人】蔡欣

【节目编辑】何润哲 以禾

【后期制作】广岛乱 KIMIU

【视觉设计】孙晓曦 BEIBEI

空空如也