这个冬天,我们失去了太多的翻译家。在这份悲伤的名单上,有娄自良、郭宏安、柳鸣九、李文俊……本期节目的主角,杰出翻译家、《呼啸山庄》的译者杨苡女士也是其中之一。事实上,在我们策划这期节目的时候,杨苡女士尚且在世,那时,她的唯一一本口述自传《一百年,许多人,许多事》刚刚出版。

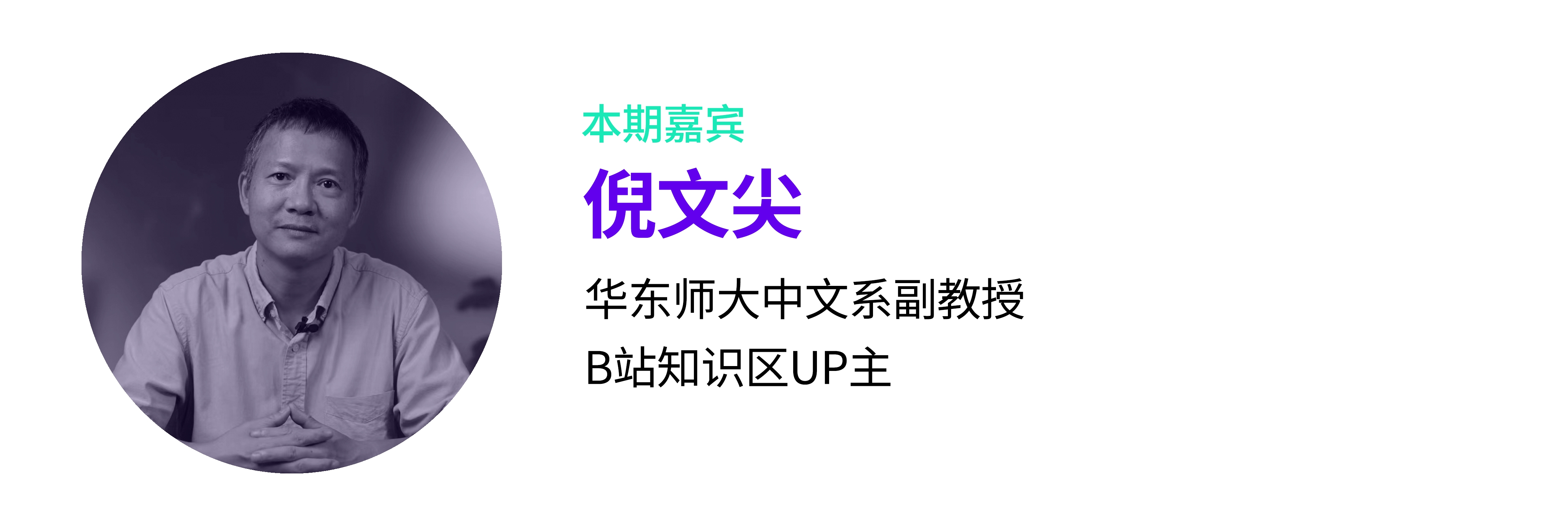

本期跳岛,主播于是和华东师范大学中文系副教授倪文尖和曾经拍摄采访过杨苡女士本人的纪录片导演徐蓓一起,围绕着这本口述史,一起追忆了百岁老人与五四运动同龄、与中国现当代文学史交缠的一生。作为巴金的笔友、萧珊的闺蜜、沈从文的邻居、闻一多和朱自清的学生,杨苡用她惊人的记忆力和鲜活的讲述,将那个遥远的“黄金时代”召回我们的眼前,让那些在“正史”中正襟危坐的名字变成了可亲可感的老师、同学、好友,同时还带出无数令人唏嘘动容的“凡人小事”。历经百年沧桑,她的坦诚、谦和乃至“无耻的天真”,在字里行间依旧饱满光洁。

回观杨苡的翡翠年华,也是在追忆那个令人心向往之的西南联大时代。民族危亡时刻的青年之歌,为何总能触动我们?时代精神的出现,需要怎样的土壤?怎样的大时代,才能召唤出兼具家国情怀与独立精神的一代青年知识分子?在通识教育频频受阻、信息茧房愈加封锁的今天,当年“自由思想”的大学教育是否能提供一个理想的范式?正如嘉宾倪文尖所言,怀旧无法解决问题,而“年轻人的心总是相通的”。这一代的“黄金时代”,终有待这一代人来创造。

【本期嘉宾】

【本期主播】

【时间轴】

03:12 巴金的笔友、萧珊的闺蜜、沈从文的邻居、闻一多和朱自清的学生:杨苡的朋友圈就是一部现当代文学史

06:48 说她是“中国最后一个贵族",不如说她是与五四同龄的永恒少女

23:43 大作家的“凡人小事”:大公主、来凤和杨苡母亲徐燕若的故事

36:34 战火纷飞的岁月,西南联大的“黄金时代”不是奇迹,而是时代助推的必然

53:33 当代教育的悖论:和一百年前相比,今天的“通识教育”有进步吗?

60:56 鸡蛋和母鸡的问题:传记对于理解作家作品本身来说是否是必需的?

69:34 口述史这种体裁介于历史和小说之间,精彩之处就在于有限视角

【节目中提到的人名和作品】

人物

杨苡(1919-2023),著名翻译家,先后就读西南联大外文系、重庆国立中央大学外文系,翻译家,曾翻译《呼啸山庄》。

杨宪益(1915-2009),杨苡的哥哥,中国著名翻译家、外国文学研究专家、诗人。与夫人戴乃迭合作翻译全本《红楼梦》。

赵瑞蕻(1915-1999),杨苡的丈夫,南京大学中文系原教师,翻译家,曾毕业于西南联合大学外文系。

许渊冲(1921-2021),早年毕业于西南联大外文系,北京大学新闻与传播学院教授。从事文学翻译长达80余年 ,被誉为“诗译英法唯一人”。

李尧林(1903-1945),即书中的“大李先生”,巴金的三哥,翻译家。

书籍

《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》杨苡(口述),余斌(撰写)

《呼啸山庄》[英] 艾米莉·勃朗特

影视作品

《九零后》:拍摄了杨振宁、许渊冲、潘际銮、杨苡等16位平均年龄超过96岁的“90后”专家学者,向观众亲口讲述西南联大师生教书救国、读书报国的故事。

《西南联大》:以日记、文章、口述片段和人物访谈为载体,再现了西南联大从学校筹建、搬迁、选择校舍、正式建成,到师生日常教学、生活、研究的一系列历程。

【出品人】蔡欣

【制作人】何润哲 广岛乱

【文案编辑】王爱马

【后期剪辑】KIMIU

【片头音乐】DTlina - LoFi Chill

【片尾音乐】 AURA.Pote - Lazy Man

【视觉顾问】孙晓曦

【视觉指导】汐和

【平面设计】BEIBEI

空空如也