本期编辑:@SodaBella

本期主播:@刘不绝

@SodaBella

【本期节目由Tezo 耳机“鸢X”赞助播出!】

新升级版的鸢X也已经上线,只要多一杯咖啡的价格,就能解锁app互动玩法,探索不同的降噪和调音模式!让你拥有更智能的收听体验!

大家可以在天猫或者京东搜索Tezo耳机,或者直接点击下面链接跳转~ 买鸢或鸢X报【贝拉夜话】4个字暗号下单购买的都有机会获赠价值¥109 元的随身收纳包一只噢~

没抽到不要紧! 同款通勤耳机购买链接戳👇

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.621e3d0d5NtAaD&id=747266061078

————————————————————————

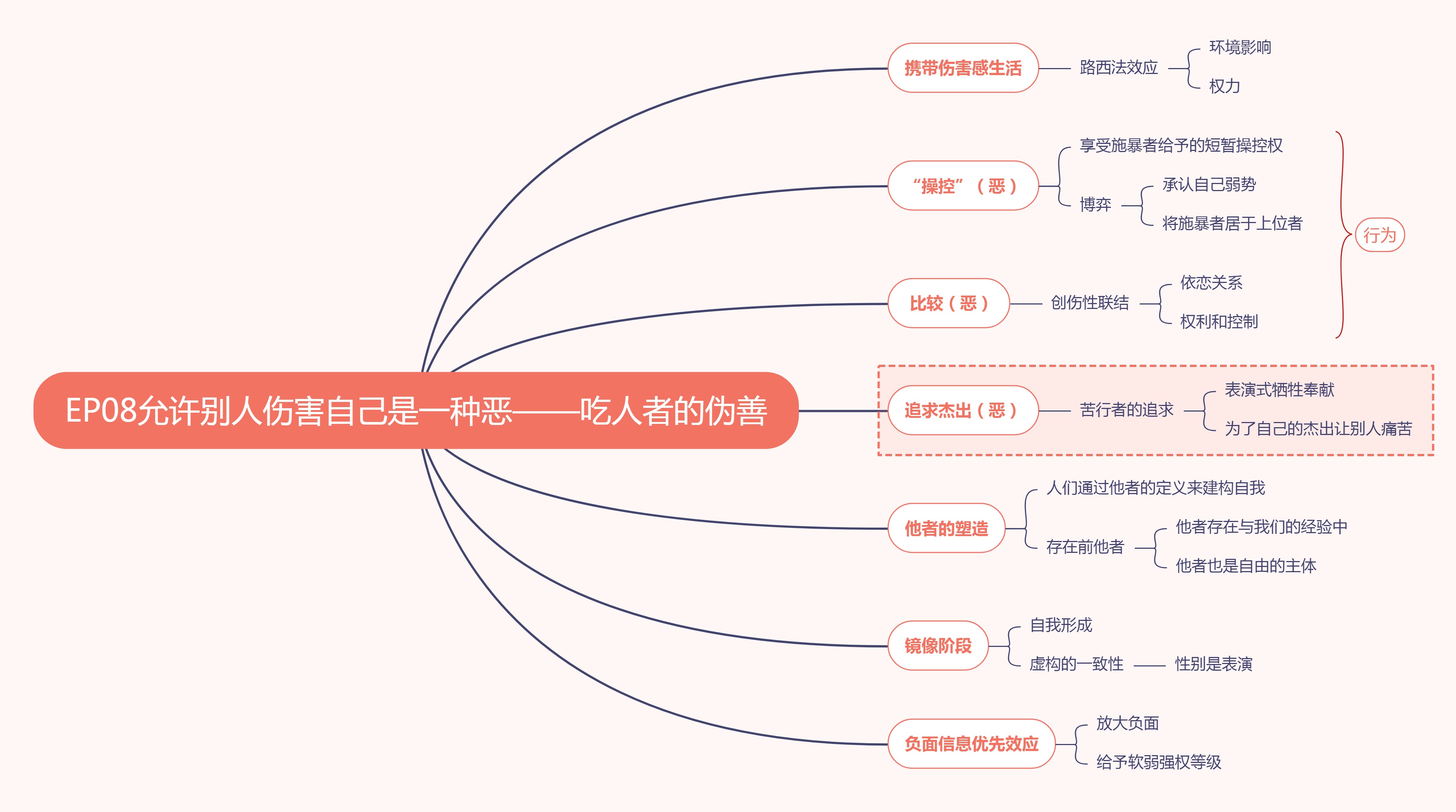

EP08允许别人伤害自己是一种恶——吃人者的伪善

本期脑图:

本期精华:

萨特的“他者”的塑造: 萨特强调“他者”是通过社会互动中的审判和定义而塑造出来的。

萨特的“他者”概念: 萨特认为人们通过对他者的定义来构建自我。

在一个群体中,人们可能通过对软弱者的贬低和排斥来强化自己的地位,同时也符合他者概念中的对立和对抗。

存在前他者: 萨特认为,在我们有机会意识到自己之前,他者就存在于我们的经验中。他者并不仅仅是我们意识中的对象,而是与我们共同存在于同一现实中。

凝视中的他者: 萨特在《存在主义是一种人道主义》中提到了“凝视”,即当我们感受到他者注视我们时,我们会感到自己被对象化,成为他人审视的对象。这种凝视可能导致我们对自己的认识和自我意识的形成。

自我意识与羞耻: 他者的存在可以激发自我意识,使我们开始关注自己在他人眼中的形象。羞耻感在这一过程中起着重要作用,因为我们开始关注他者如何看待我们,而不是单纯地体验自己。

他者的自由与责任: 萨特强调,他者也是自由的主体,拥有自己的选择和责任。他者通过其行为和选择定义自己,并影响着我们的自由。我们在与他者互动时,需要承担对他者的责任,同时他者也在承担对我们的责任。

“地狱是别人”: 萨特在戏剧《躲避而不可避免》中提出了“地狱是别人”这一著名的言论,强调在人际关系中,他者的存在可能成为一种限制,因为他们对我们的评判和期望可能影响我们的自由和选择。

他者的人格价值: 康德强调每个人都是目的论者,而不是手段。他认为每个人都有一种绝对的、无条件的尊严,不可被违犯。在他的道德理论中,将他人视为目的而非手段,即将他者视为拥有独特价值和尊严的人格体。

镜像阶段”是由法国精神分析学家雅克·拉康提出的概念,它指的是一个婴儿在早期生活中经历的特定发展阶段。以下是关于“镜像阶段”的主要概念:

自我形成: 镜像阶段发生在婴儿的生命早期,通常在出生后六个月到一岁之间。这个阶段标志着婴儿开始认识到自己是一个独立的存在。

镜像: 镜像阶段得名于婴儿首次看到自己的镜像时的经验。这通常发生在婴儿被放在镜子前,或者通过其他方式看到自己的身体形象。婴儿在这一瞬间开始认识到自己是一个整体的身体存在,而不是零散的身体部分。

自我认同的形成: 镜像阶段对于婴儿的发展非常重要,因为它标志着自我认同的初步形成。婴儿在镜像中看到的影像成为他们后来认识自己的基础,这有助于建立一个相对稳定的自我概念。

象征秩序的起始: 镜像阶段的完成也标志着婴儿进入象征秩序,即开始逐渐理解符号和语言。这是拉康后来理论中的一个重要概念,强调了语言和符号对于个体认知和社会交往的重要性。

虚构的一致性: 在镜像阶段,婴儿可能会体验到一种虚构的一致性,即他们通过镜子中的形象感觉到自己是一个统一的整体。这种一致性在后来的生活中可能被挑战,但它在自我认同的建立过程中起到了重要的作用。

在社会中,他者的反应和审判充当了这个“镜像”,帮助我们构建自我认知。

巴特勒是一位美国哲学家和性别理论家,她的表演性别理论强调性别是一种社会构建,而非生物决定。以下是关于巴特勒表演性别理论的主要概念:

性别是表演: 巴特勒认为性别并非是固定、先天的特征,而是一种在社会实践中通过表演构建的身份。个体通过一系列行为、动作和语言来表演自己的性别,从而参与性别的社会建构。

表演性别的规范: 社会对性别表演施加了一系列规范,即特定社会中关于男性和女性应该如何行为、穿着、谈吐的预期规定。这些规范不仅约束了个体的性别表演,也维持了二元性别体系。

性别重复: 巴特勒提出“性别的重复”这一概念,强调性别并非一次性地被建构,而是在不断的重复中得以巩固和维持。通过不断地重复特定的性别行为,个体在社会中建立了自己的性别身份。

异性恋矩阵: 巴特勒使用“异性恋矩阵”一词来描述社会中围绕异性恋和二元性别的体系。这一矩阵规定了何为正常的性别和性取向,同时排斥了违反这些规范的性别表演。

性别的解构: 巴特勒主张通过挑战性别规范和二元性别体系来解构性别。她认为,通过对性别的表演进行变革和拓展,个体可以打破传统性别框架,推动性别解构的过程。

负面信息优先效应: 负面信息优先效应指人们对负面信息更加敏感,更容易被负面信息所影响。在与软弱个体互动时,这种效应可能导致人们更倾向于注意和放大其负面特征,而忽视其积极的一面。

自我效能感与他人评价关系: 个体的自我效能感(对自己能力的信心)可能受到他人评价的影响。软弱个体的自我效能感可能因为他人的否定而降低,使其更容易成为负面评价的对象。

携带伤害感生活:

路西法效应(the Lucifer Effect)

环视我们周围,是否发现,曾经和我们关系非常要好的人,即便是曾经的舍友、同事,当有一天我们和他们或者他们和我们之间在经济地位、社会地位、领导关系方面发生较大的反差时,双方交谈的强调、语气、体态语言都会发生微妙的变化?

这是因为“路西法效应”。它是指受到特定情境或氛围的影响,人的性格、思维方式、行为方式表现出来的不可思议的一面,甚至是恶的一面。

《路西法效应》(the Lucifer Effect)是由社会心理学家菲利普•津巴多(Philip G. Zimbardo)撰写的对斯坦福大学监狱实验(StanfordPrison Experiment)的报告,写于实验完成的三十年后,完整记录并解析了实验的缘起、经过以及颇为狼狈的结束。

《路西法效应》深度剖析复杂的人性,全盘并且深入解释「情境力量」影响个人行为的概念。

原谅伤害自己的人,不来自于慷慨,来自于“操控”试图拿回主权的一次博弈(恶)

【享受施暴者给的短暂操控权】

创伤性联结:

处在「创伤性联结」的人会把它视为爱受虐方常常会把「创伤性联结」和「健康的依恋」混合在一起,认为自己是被爱的,对方只是一时情绪不好而已。

但真正的创伤依恋和健康的依恋本质上有着很大的区别。

这在于创伤性关系是基于「权力和控制」,而爱的关系建立在「相互尊重」的基础上的。

追求杰出:

杰出之追求给他人带来的——只举出这架历史长梯上几个阶段的名字:酷刑,打击,恐怖,因恐惧而震惊,惊奇,羡慕,赞美,神化,快乐,欢乐,欢笑,讽刺,挖苦,嘲弄,进行打击,自我施加折磨—在这架长梯的尽头,站着苦行者和殉道者,他由于渴望杰出而忍受痛苦,正像他那站在梯子另一端的野蛮人兄弟,他们为了杰出而让别人痛苦。苦行者战胜了自己,他的目光转向内部,看到自己分裂为一个受苦者和一个旁观者;当他打量外部世界时,他似乎只是在为焚烧自己的柴堆搜寻木柴;在这幕追求杰出的最后的悲剧中,唯一的角色点燃和焚化了他自己。

———————————————————————

69:00再见之后的闲聊

本期主播:@SodaBella(全网同名)

@刘不绝 (全网同名)

播客中提到的书:《存在主义是一种人道主义》《朝霞》

BGM:

始:Polonaise——梅林茂-2046电影原声大碟

终:Polonaise——梅林茂-2046电影原声大碟

联系我们

抖音同名:@SodaBella @刘不绝

本期编辑:@SodaBella

本期主播:@刘不绝

空空如也