本期编辑:@SodaBella

本期主播:@刘不绝

@SodaBella

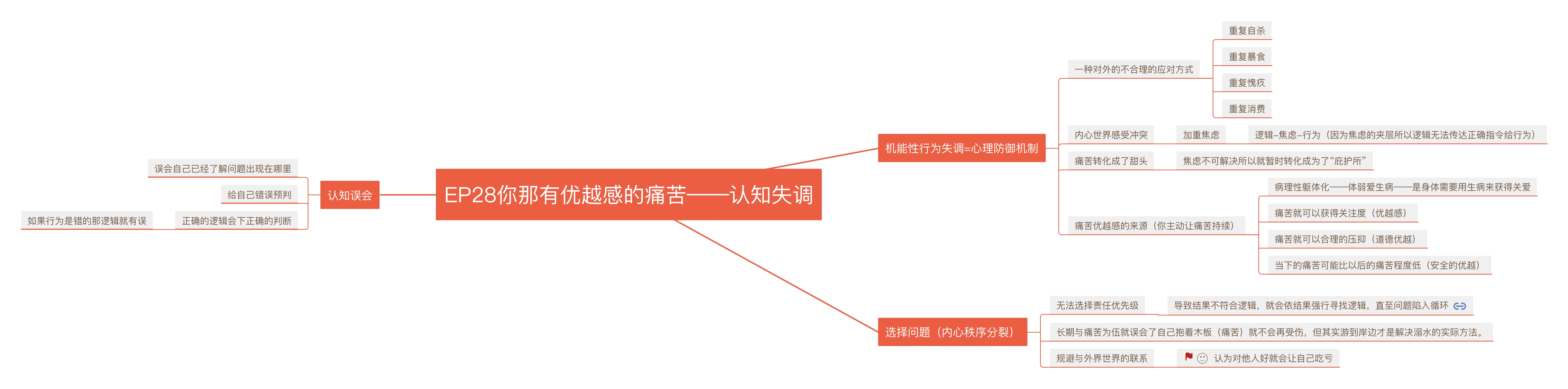

本期脑图:

本期精华:

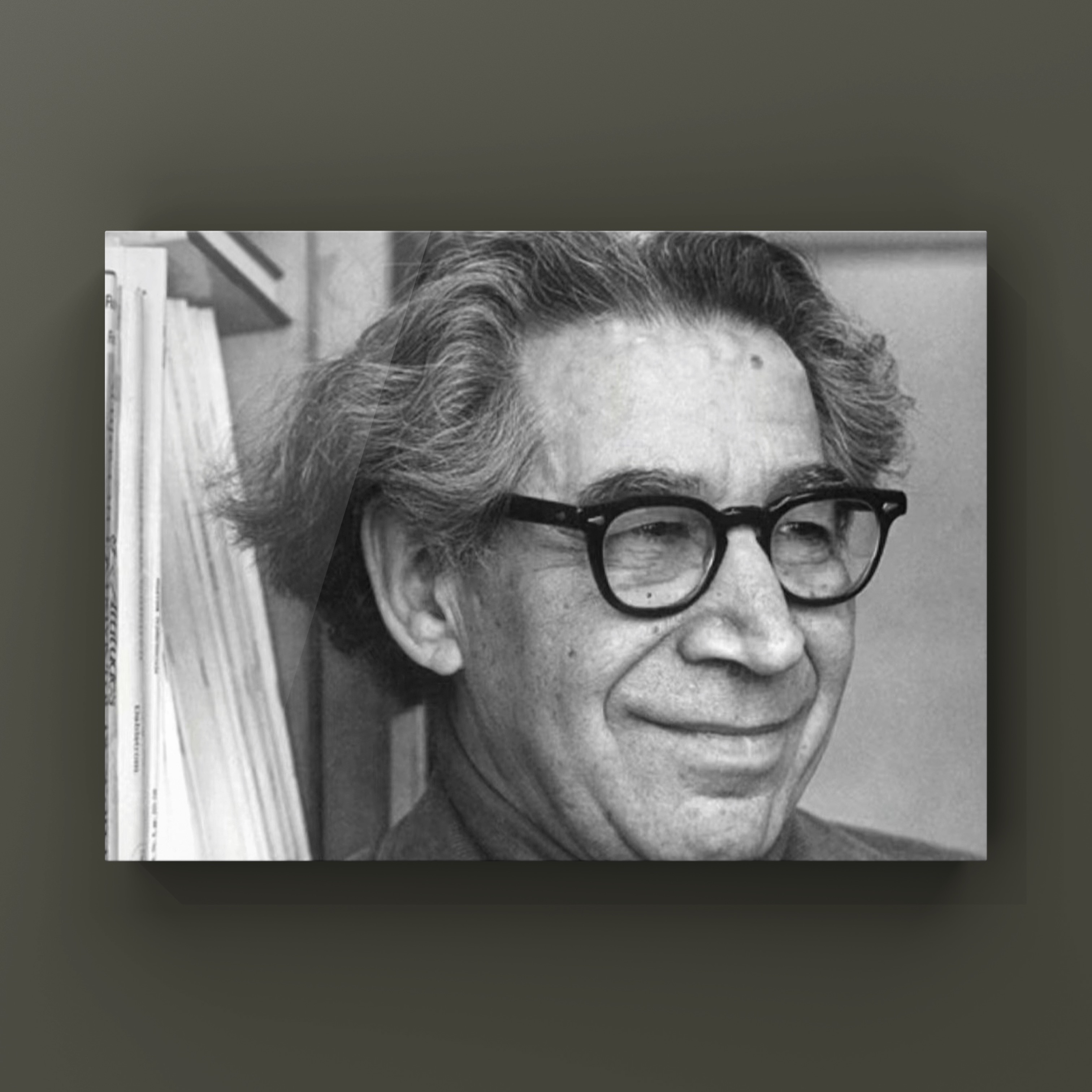

认知失调(Cognitive Dissonance)是一个心理学术语,指的是个体在持有两个或多个相互矛盾的信念、态度或行为时所经历的心理不适或紧张状态。这个概念最早由心理学家莱昂·费斯汀格(Leon Festinger)在1957年提出。

当一个人的行为与他们的信念或价值观不一致时,就可能产生认知失调。例如,如果一个人相信吸烟是有害健康的,但仍然选择吸烟,他们可能会感到内心的冲突和不安。为了减少这种不适感,个体可能会采取几种策略:

1. 改变行为:停止吸烟,以减少与信念的不一致。

2. 改变信念:重新评估对吸烟的看法,可能认为吸烟的危害被夸大了。

3. 增加一致性的认知:找到支持吸烟的理由,比如社交需要或压力缓解。

4. 减少对不一致性的关注:避免思考吸烟与健康之间的关系,或忽视健康警告。

机能性认知失调(Functional Cognitive Dissonance)是认知失调理论的一个扩展,它强调认知失调可以是一种功能性的心理状态,有助于个体适应环境和做出更好的决策。这个概念认为,认知失调不仅仅是一种负面的心理体验,它还可以促进个体的认知发展和行为改变。

以下是机能性认知失调的几个关键点:

1. 促进思考:认知失调可以激发个体进行更深入的思考和信息处理,从而提高决策质量。

2. 行为调整:当个体意识到自己的信念和行为不一致时,可能会调整行为以减少不一致性,这有助于适应环境变化。

3. 价值观更新:认知失调可以促使个体重新评估自己的价值观和信念,从而形成更成熟和适应性强的价值观体系。

4. 创新和创造力:认知失调可以激发个体的创新思维,因为解决不一致性可能需要寻找新的解决方案或创造性地解决问题。

然而,机能性认知失调并不意味着认知失调总是有益的。如果个体无法有效地处理认知失调,它可能导致焦虑、压力和其他负面心理效应。因此,关键在于个体如何管理和利用认知失调来促进个人成长和发展。

心理防御机制是心理学中的一个概念,指的是个体在面对焦虑、压力、冲突或其他心理威胁时,无意识地采取的一系列心理策略,以保护自我免受伤害或减轻心理不适。这些机制通常在潜意识中运作,帮助个体维持心理平衡和稳定。

以下是一些常见的心理防御机制:

1. 否认(Denial):拒绝承认现实中的痛苦或不愉快的事实,以避免面对它们。

2. 压抑(Repression):将痛苦的记忆或冲动从意识中排除,使其进入潜意识。

3. 投射(Projection):将自己的不良特质或冲动归咎于他人,从而避免自我指责。

4. 合理化(Rationalization):为自己的行为或决策找到看似合理的解释,以掩盖真实但不可接受的动机。

5. 转移(Displacement):将情绪从原本的对象转移到另一个较安全的对象上,以减轻心理压力。

6. 升华(Sublimation):将原本具有破坏性的冲动转化为社会认可的行为,如将攻击性转化为艺术创作。

7. 内化(Introjection):将外部价值观或标准内化为自我的一部分,以适应社会期望。

8. 分裂(Splitting):将人或事物完全看作好或坏,无法接受它们同时具有正面和负面特质。

9. 同化(Identification):模仿或采纳他人的行为、态度或特质,以获得力量或安全感。

10. 反向作用(Reaction Formation):表现出与内心真实感受相反的行为或态度,以隐藏真实的情感。

心理防御机制在一定程度上有助于个体应对压力和冲突,但如果过度依赖或使用不当,可能会导致心理问题或阻碍个人成长。了解和识别自己的心理防御机制有助于个体发展更健康的应对策略。

痛苦与重复之间的关系可以从心理学的多个角度来理解,以下是一些可能的解释:

1. 学习与适应:在某些情况下,重复痛苦的经历可能是个体学习和适应环境的一种方式。通过重复,个体可能在寻找解决问题的方法或试图改变不利的状况。

2. 心理防御机制:根据弗洛伊德的心理分析理论,个体可能会无意识地重复某些痛苦的经历作为一种心理防御机制,如“强迫性重复”(repetition compulsion),这是一种试图控制或理解痛苦经历的方式。

3. 认知失调:当个体的行为与他们的信念或价值观不一致时,可能会产生认知失调。为了减少这种不适,个体可能会重复某些行为,即使这些行为导致了痛苦。

4. 习惯形成:人们可能会因为习惯而重复某些导致痛苦的行为。习惯一旦形成,即使知道它们会带来负面后果,改变起来也很困难。

5. 情感调节:有些人可能会重复痛苦的经历,作为一种情感调节的手段。例如,通过重温失去亲人的痛苦,个体可能会感到与失去的人仍有联系。

6. 自我认同:个体可能会因为自我认同的问题而重复痛苦的经历。他们可能认为自己“应该”受苦,或者认为痛苦是他们生活的一部分。

7. 环境因素:在某些情况下,重复痛苦的经历可能是由于外部环境因素,如缺乏资源、社会压力或其他限制,导致个体无法避免或改变这些情况。

8. 创伤后应激障碍(PTSD):经历创伤的个体可能会经历反复的、不自愿的回忆和噩梦,这是创伤后应激障碍的症状之一。

理解痛苦与重复之间的关系需要考虑个体的心理状态、生活经历和环境因素。心理学提供了多种理论和治疗方法来帮助个体处理和克服这种重复模式。

马斯克的2024的股东大会:

"以我为本"是一个哲学和心理学的概念,它强调个人的感受、经历和需求是认识世界和自我发展的基础。这个概念在不同的领域和理论中有不同的解释和应用:

1. 存在主义:在存在主义哲学中,"以我为本"与个人自由、选择和责任紧密相关。它认为每个人都应对自己的生活负责,并且必须在没有绝对道德准则的情况下做出选择。

2. 人本主义心理学:人本主义心理学强调个体的主观体验和个人成长。它认为每个人都有实现自己潜能的内在动力,治疗和教育应该关注个体的自我实现。

3. 自我心理学:在自我心理学中,"以我为本"可能指的是个体发展自我认同和自尊的过程,以及如何通过自我反思和自我表达来增强自我意识。

4. 现代生活:在现代生活中,"以我为本"有时被用来描述一种以个人为中心的生活方式,强调个人的幸福、满足和自我表达。

5. 道德和伦理:在道德和伦理的讨论中,"以我为本"可能指的是一种自我中心的道德观点,其中个人的利益和欲望被视为最重要的。

6. 自我关怀:"以我为本"也可以是一种自我关怀的实践,鼓励人们关注自己的健康、福祉和情感需求。

7. 消费文化:在消费文化中,"以我为本"可能与个人化和定制化的消费趋势相关,强调满足个人特定需求和偏好。

8. 个人主义与集体主义:在文化比较中,"以我为本"可能与个人主义文化相对比,个人主义文化强调个人自由和独立,而集体主义文化更强调群体的和谐和共同利益。

"以我为本"可以是一个积极的自我发展和自我关怀的途径,但过度强调也可能带来自我中心和忽视他人的问题。平衡个人需求与他人和社会的需求是一个重要的考虑。

BGM:Late Night Drive—ADTurnUp

播客里提到的影片:马斯克2024股东大会(B看)

联系我们

抖音同名:

@SodaBella @刘不绝

HIT: [email protected]

空空如也