社会对于一个人类个体的评价体系似乎永远在围绕着“有 ”什么来进行的,“有房”、“有车”、“有事业”、“有家庭”、“有儿有女”,简单从“富有”这个词中可见一斑。基于“有”而建立的评价体系并无道理,毕竟一个人所累积的一切物质形态与意识形态,从某种程度上不仅满足了自身,也纵横影响了周边社交圈及家庭圈。

但从另一面看,我们很少把“无”作为正向评价的衡量标尺,“无病”、“无灾”、“无忧无愁”等词汇似乎仅存于一种祝福且理想的语境中,从追求美好的终极目标来看,是否“无”才是一切评价体系的终极奥义?

“有”与“无”的交织,让我们联想到了佛法里提出“我执”与“无我”的概念,人对“我”的执着,会导致贪、嗔、痴等各种烦恼,将人束缚于七情六欲三界六道中,然而开悟及解构“我执”,是将本我看作自身的客体,放下一切执念,从而到达“无我”之境,实现涅槃寂静之理。基督教义大智慧,亦是提出“万物皆是虚空”,一切的“有”,最后都会归于尘土,化为虚无。

我们不难看出,“有”与“无”并非处于对立之面,更准确地来说,“有”是走向“无”的必要累积,“无”是“有”的最终归宿。“有”受限于微观且细节的一切可触实物,而“无”为更为宏观且广义的存在,可持续的发展必将无限趋同于“无”。

基于“有无”的关系,我们发现社会仍处在执着于解决眼前“有”的问题——有资源、有粮食、有土地、有人权、有秩序,如何真正实现“无”——无灾害、无极端天气、无歧视、无犯罪......仍然是需要我们不断思考的议题。发展的不平衡及价值观的巨大鸿沟使“无”变成超脱世俗意义的超级理想化目标而非能快速运用的具象化战略。

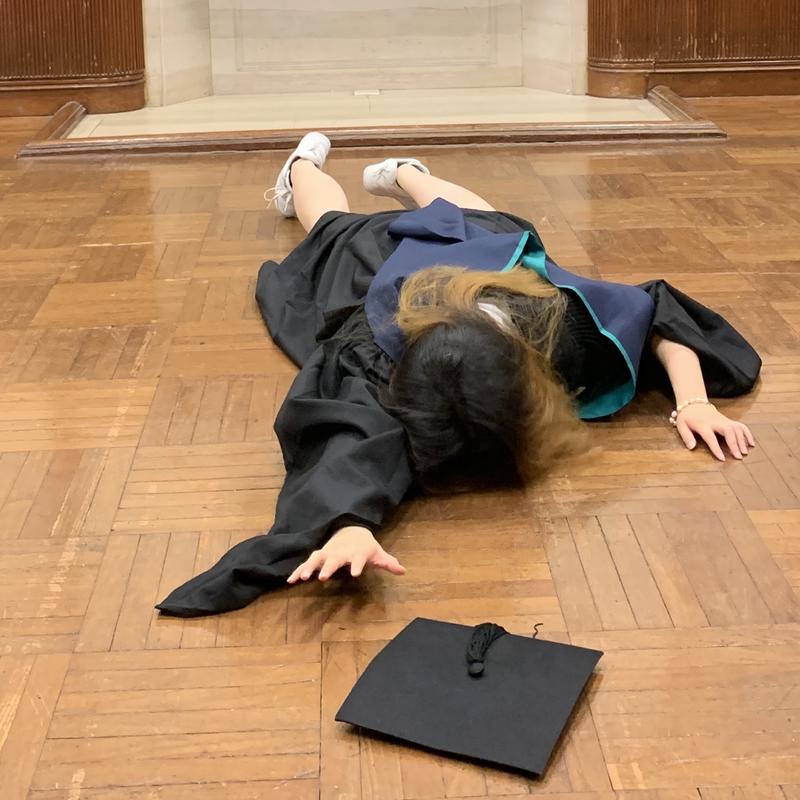

到达“无”的过程必将带来长期阵痛,那是割舍、自律、坚持、牺牲以及放弃即时满足,我们是否愿意经历阵痛到达“无”?这种阵痛的意义是否鲜明?也许我们现在仍然想不明白,但暂时放弃以结果为导向,转而关注过程类指标,也许是能够驱动自身不断行动以及在执行过程中找到人生意义所在的一味解药。

⏯ Timeline:

01:27 我们的人生似乎一直在追求“有”什么

02:50 “我执与无我”、“我是一个过客,是寄居的”

06:25 去网红店打卡,所展现在二维空间的“拥有”并不能代表在三维空间的自洽

08:50 社会发展的终极目标是否是“消除恶”

10:14 个体的一小步,似乎并不能带来巨大的能量场

12:18 我们是脆弱且有限的,要如何去做价值排序

13:53 在无力的时候仍然选择行动

18:09 人类的最大的幸福感并不是来自于达成了哪些,而是克服痛苦的过程

本期嘉宾:馨馨

BGM🎵:WARM(Intrumental Mix)——ZAY

空空如也

暂无小宇宙热门评论