何谓聪明才智?何谓有创造性的人?如何制作一部举世闻名、流传数十年依旧被奉为教科书的广告?乔布斯发布的苹果电脑广告如红极一时又在油管网上获得了病毒式的广泛传播?【【川叔翻译】1984年乔布斯发布Macintosh电脑】www.bilibili.com

《颠覆广告》中作者这样写道:因为用来乔治奥威尔的名著《1984》的典故,使得这种广告方式在观众心中留下深刻印象,这种广告方式,和麦金托什电脑本身一样充满了革命色彩。

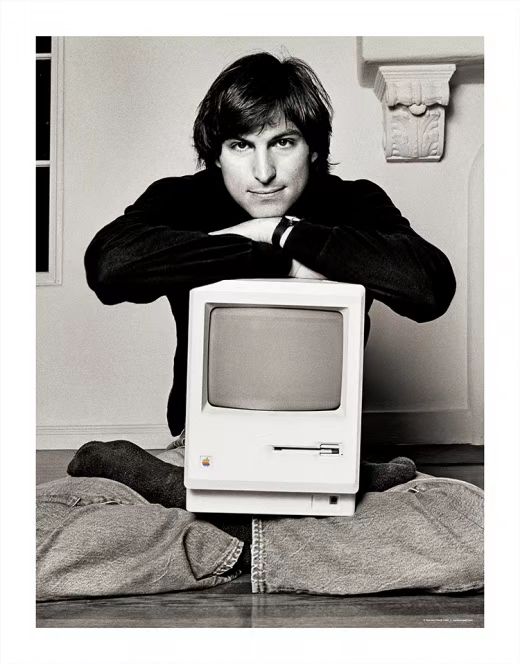

1981年,苹果成为世界上最流行的电脑,成为了市值3亿的美国公司,但事实上,在80年代初乔布斯苹果公司还是一家非常小的公司,当时IBM依靠着PC和DOS占据了极大部分的市场,当时苹果公司强有力的竞争对手IBM的广告宣传语是:IBM is not selling products,IBM is solution.该公司的产品也在由商用机向个人家用电脑转型,据乔布斯后来回忆说:我们推出Macintosh,就是想对当时的巨人说:等等,你们的路是错的,这不是我们想让计算机发展的方向,这不是我们想为后人留下的遗产,这不是我们希望孩子学习的东西。你们的做法是错误的,让我们来告诉你什么是对的,就是这台叫做Mcaintosh的机器,这比你们的电脑要好得多,而且它会打败你们!

现在苹果公司所作的一切不过是对之前提出的前景的升级和修修补补,传统、前景、颠覆这三个关键词贯穿这条广告的始终。

何谓颠覆广告?书面化一点的解释是“突破并推翻市场定则的策略性思考技术”,主要针对比对传统、进行颠覆和预设前景这三个方面进行发力。

传统就是一如既往、一成不变的我们默认是对的事情,维持现状需要它,绝大多数人不进行改变不一定是因为他们深谙事情存在的合理性,而是很少地去反思一直如此,便对吗?多少人被根深蒂固的思想荼毒依旧却依旧浑然不知,是穿束腰裙的欧洲贵族还是裹小脚的旧社会妇女?是奉之乎者也为真理圭臬的代代书生还是恪守教条知识罔顾创新腐朽儒人?

要改变自己就是要输入高质量的知识,很多时候选择大于努力,选对教材跟对老师,事半功倍。最近非常兴奋地是发现了本优质的国外摄影教科书,不仅有大量丰富的图片、实操和案例支撑,而且是兴趣导向循循善诱般展开教授,最重要的是没有很多枯燥乏味令人昏昏欲睡的学术词藻,而是在私下对老师提问的时候,老师情不自禁地大声疾呼:“教科书那些条条框框可把我害惨咯,我用了20年才把那些东西忘掉”刘平老师总是能说出一句惊世骇俗的话:你们现在学的课本都是要被颠覆的。知识就是一种寄存的想法,传统要学,但注定要成为被颠覆的对象,如果你踩着知识的尸体“转识成智”就能做到一将功名万古枯。老师说,营销学的术语只需要最后大致了解一下就行了,(意思是大可不必在这些神神叨叨的词语上大费周章)就像很多符号学的道理无非可以简化成一句话:玫瑰不叫玫瑰,也依旧芬芳。

课后,老师留了一会儿时间解决疑难困惑,我在想我的问题。我最感兴趣的就是老师对于转识成智的见解,但是还有很多具体知识点没有摸透,于是急忙上前询问,然后就获得了我当下此时最为开阔眼界的智识丰富和阅历提升,老师的见识和看事情看本质的人生态度给人以醍醐灌顶的震撼,在向老师请教的这几个小时里,时刻有一句话浮现在我的脑海:负箧曳席行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知,只为求学也,我当时就在想我何德何能遇到刘平老师这位高人呢,老师到最后也只是说,缘分。我想多年后我再回忆起这段经历,我便发现这是一个转折点,我依旧会面临很多困扰,依旧前途未卜,但肯定不会恃才傲物也不会妄自菲薄了,因为老师说对待知识,等闲视之,教科书或者前人的经验是知识,也是尸体,而真正能解决具体的问题才是智慧。

就像模板可以用来写出一篇优秀的高考作文,却不能创造出流芳百世的文学作品,就像你永远不能用产品运营的量化模板打造出一款爆红产品来,赵括直接照搬书本,纸上谈兵,导致一败涂地,书本上的很多东西不可能成为人生中具体问题的现成答案,把书读薄,正在于此。对于现成知识,要存有戒备心,在潜移默化或者不经意之间接受它的同时,要质疑一遍,过时、老套、教条、没有与时俱进是很多书把人读傻的症结。还有就是要学习事情的概览,正如资治通鉴所言:知古鉴来。学习哲学之前,不要直接看高深莫测的专业书籍,当然,通俗科普书籍也不一定是最好的选择,要找明师,注意,明师不一定是名师,用他看待哲学的眼光把哲学的历史发展大致了解一遍,老师反思说,哲学3000年的发展史可以大致概括成一个人从出生到成年的发展史,也许你会觉得把一切物质的起源归结于水火很荒谬,可是在孩童时期人们就是会不经意之间产生这样的想法,这种视角让人对这门学科多了理解与包容。学知识,要有上层意识,正如张无忌说的那样,把武功忘记之后真正剩下的,才是真武功。

对于知识一览众山小是指不被知识所奴役,是不把任何人言奉为绝对真理,是踩在知识的尸体之上,要知道哪些可以为我所用,从而转化为实践,概览完之后再选择合适的位置栖居,老师说没有学懂的人一开始高深莫测、故弄玄虚后来就会张牙舞爪招摇过市,而真正学到的知识,其实是把前人的思考内化成自己解决问题的能力,是站在格局更高的层面思考问题,是不浪费时间走老路,从而把有效的人生投注在更为有价值、有意义的事情上。最为关键的学习八字在于化识为智,化智为力。力可以是生产力,可以是金钱,可以是解决自己人生疑惑的能力,更可以是影响他人的精神力量。根据这个理论可以反向递推,从最终的锚点反向规划自己的人生。

关于读书,老师说自己大学的时候对任何事情都感兴趣,都要去学学读读但是走了弯路,我不解,不是开卷有益吗,博览群书总比不读书好吧,而且是兴趣导向的学习姿态,这在大学里是多么难得可贵的品质呢?但是老师反思说,你会发现,书阅读越多,人永远也无法穷尽知识的边界,如果贪欲太重,只能万花丛中过,留得了解过、涉猎过的虚名,但是如果有锚点地学习,并且一切书籍都是围绕着这个点来展开,或者是不局限于某个领域而是以这一锚点的视角去关照其他类型的书籍,你的人生便会有方向、有目标、有前进的动力,也有发挥其暗含潜力的可能,人的一生有效阅读书籍可能不超过1000本,还有很多书要在人生的不同阶段反复咀嚼、重新思考,所以要把有限的时间留给值得的书。

我觉得这种功利是充满智慧的,老师的格局和视野就是对标的业界顶级水平,广告鉴赏就要看最震撼世界的福布斯新品发售和海底捞是怎么经营自己的产业的,学历史就要看尽量客观公正的剑桥史,老师说,用书本知识解决实际问题,这样才叫高效学习。漫无目的地阅读如果感受到快乐就是消遣,如果还是很痛苦那就是自我折磨了。关于学历,老师的观点也很振聋发聩,很多人想要深造丰富自己,老师呵呵一笑,说不透支就算可喜可贺了,但是看清楚这些东西都是一个跳板或者一个阶段,是人生很小地存在,很多纠结挣扎也就瞬间游刃而解了。更有大的格局,在于泰山崩于眼前而面不改色、宠辱不惊、泰然处之,老师说佛学和心经都有很多智慧,自我开解的人生便会减少很多忧愁与烦恼,得失心的历练也并非一蹴而就的。就像四大皆空,空不是无,而是一切都无法永恒,在短暂与永恒之间,是苟且、痛苦或者是狭隘,但是看开或许意味着放下,意味着转瞬成空。

用道、术、器的视野来看待目标,这个不展开说了,智慧需要慢慢消化,我的脑子也逐渐宕机,尽我所能去记录阐述还是挂一漏万,陈丹青写木心回忆录的时候也是这种感觉吗?小刘能力有限,庶竭驽钝。

空空如也