配乐:《夏日漱石》橘子海

历史的回望:《资本论》之后的世界

听这些老师讲话就是!精神按摩

提前声明:浅显地接触这些思想内容,我只能保证的是我不会去谈论或者写下自己认知范围之外的文字来附庸风雅或者是标榜知识,所有的知识阐述都是能与生活和日常思考产生共鸣和连接的地方,不过如有思考不到位或者内容有错误之处欢迎批评指正。

那天在b站up衣戈猜想一期视频中讲到强迫症的相关科普,(以下观点来自于他的视频,很有启发打算记录下来)他认为强迫性人格是一种礼物其实是有相关合理性的,因为强迫性人格是一把双刃剑,这样的人格往往注意细节、追求完美、工作努力、有强大的时间观念和较强的自驱力,擅长自省、责任感强,但同时他们也容易吹毛求疵、抓小放大、忧思过度。森田正马说:“强迫性人格的人都是优秀的人,也只有优秀的人才有可能成为强迫性人格者,不同的是优秀的人发挥了强迫性人格的长处,而被它束缚的人只是发挥了它的短处。”

【严肃地科普一下强迫症】https://www.bilibili.com/video/BV1LY41177XP?vd_source=e8dc1e45b4aba3374dda51067b6edc42

不确定感、不完善感、不统一感和不安全感无时无刻充斥在强迫症人格者的生活之中,他们一直在追寻清洁、秩序、完美和确定,并经常伴随着过分地危机感和过分地道德感,这种感觉相信很多人都有共鸣,而解释我今天的生活其实就是我在面临这样的知识内容时总会觉得还不到位、还没有说完整、知之甚少,这也许就是努力的方向,一方面不能被这样的强迫性思维所束缚,另一方面要擅长并且懂得发挥这种性格的长处。

人有两种不同的劳动,作为目的的劳动和作为手段的劳动,而后一种劳动是一种对人行为的异化,这句话放在当今社会仍具有极大的思考价值。到底有多少工作和多少生活我们是自主性的,而又有多少是被别人决定的?其实看似在决定你的老板、公司都不是罪魁祸首,再往大了依次递推,资本才是背后具有决定性的力量。

杨照老师说:“他把资本为何是背后最具有决定性的力量从头到尾依次解释,解释到你可以不同意,但是不得不听他这样解释”,资本使用机械解放了人与自然的斗争,在手工劳动时期,人需要花大量的时间在生产之中,不然自我的生存会面临极大的威胁。机械化生产取代手工劳动,这大大节约了人们用在工作上的时间,但是资本的胜利体现在人原本用在自由休闲的时间被取消了。所以认清楚这种现实本质的人应该想办法把被剥夺掉的八个小时或者是九个小时的时间要回来。

这个逻辑链条是,商品作为满足人的需求而存在,但人的需求不总是需要不断地打工或者是拼死拼活为资本家服务才能达成目的的,人的追求有一种精神必然性,很多作为发展意义的人是需要休闲、消遣、写诗作画、吹拉弹唱、茶余饭后的消遣等等,这才让人成为一个完整的人。

而非常需要因其警惕的一点是:很多时候资本不仅塑造了需求,更是建构了这些需求本身,资本在发展到一定程度之后,会在精神层面或者是心里层面来重新塑造人的需求层次结构。

这让人想到商品拜物教后背的巨大的谎言:购买一个爱马仕的包包到底是一种精神的追求还是物质的追求?很多广告宣传在在这种话术上无所不用其极,并且在潜移默化之中给人洗脑。爱一个人就要送一枚钻戒,使用什么护肤品其实是女人爱自己的表现,手表是成功男士的标配,以及送礼就送脑白金等等,都有此迹象。

这就是马尔库塞说到的:柔软的、温顺的、令人舒服的集权主义,以达到无条件地对这种机器的服从。

道长提出了一个很有思考价值的问题,虽然说《资本论》是社会发展的时代的产物,但是依旧有各大媒体和后人不断地对其思想价值以及可以与时俱进的内容进行解读,但他前提的构建有没有存疑的地方?如果是说很大的宏大目标其实可能是一场空,那我们的努力本身是不是也有可能被付诸东流?

刘擎教授的回答更是十分精彩:其实追根溯源,人创造历史,但是根本上是基于前人的创造之下,所以前人总结规律并且对后人以启迪实际上是一种责任,人如果把一种历史的规律解释出来并且倾诉给人,是不是会改变人的知识结构,人所拥有的知识本身其实就是理解世界的一部分,所以杨照老师发现了一个悖论:马克思可能不把《资本论》发表出来,那本资本可能就要灭亡了!

而杨照老师认为马克思用历史唯物主义的知识去解释科学并且总结成一个颠扑不破的真理,这样一个行为其实是一种大错特错,既然未来资本主义必然灭亡,那揭示这个认知本身便变得毫无意义,甚至可能没有这些煽动性的话语把这些内容讲的如此可怕,以至于很多人不得不赶紧起来抗议,反向倒逼那些强硬的手腕生长,如果没有这些,那资本主义没准早就瓦解了。

但他提出这样的历史假设之后还是回归了较为中庸的立场:感谢这位伟大的思想家揭示出这样的思想,并且这样的思想在现当代的社会中仍有很大的思考价值。

到了一定阶段之后的边际效应递减让财富本身不能给人真正的幸福,虽然这句话目前的我是完全理解不了并且我觉得有点太精英话语,不着实际了,但是这让人反思工作本身的意义,以及长期坚持一项自己认为毫无意义的工作给人的身心健康可能造成的不良影响。

联系到之前很火的一本书《毫无意义的工作》,这让人在选择人身道路的同时就进行着理性的反思,从而更透可能做出符合自身发展的决策,另外刘擎教授讲到只买消费品是对人的幸福贡献程度最小的内容,并且很容易进入到一种疲惫状态,但是购买与人相关的、偏向于时间记忆的产品更能增加人的幸福感,当一个国家的税收用在公共教育和医疗保障时,生活在该国度的人的人更愿意去交税并同样意识到自己生活在一个幸福的天堂国度。

杨照:“一个年轻人应该去读读人应该需要什么样的哲学,那才是人作为目的需要付诸的时间嘛!”

被逼迫的劳动一旦停止,人们会像逃避瘟疫一样逃避劳动,可被追求的劳动不仅不会伴随着抱怨,反而会是人发自内心去追求的价值,毕竟人的价值在于劳动与创造,课本中的一句话原来现在在后知后觉。

我觉得这个观点十分有价值,这让我意识到自己或者身边的人,很多情况下很大概率上都是无意识间或者不得不在时代浪潮下被操控然后裹挟着前进,熊浩老师讲到过一个概念:堆叠,“人在行动当中时其实没有感觉一切都在变慢然后自己沉淀,然后像灰尘一样不断堆叠而起的感受,然后我就理解了古人为什么要闭关,就是用慢的流速让自己不断堆叠,让自己和自己对话其实是很有意义的”,当一个人没有外界的洪流所督促时,“我今天该做点什么?”就会变成一个真实的问题。

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/5feaeef2dee9c1e16df53c15

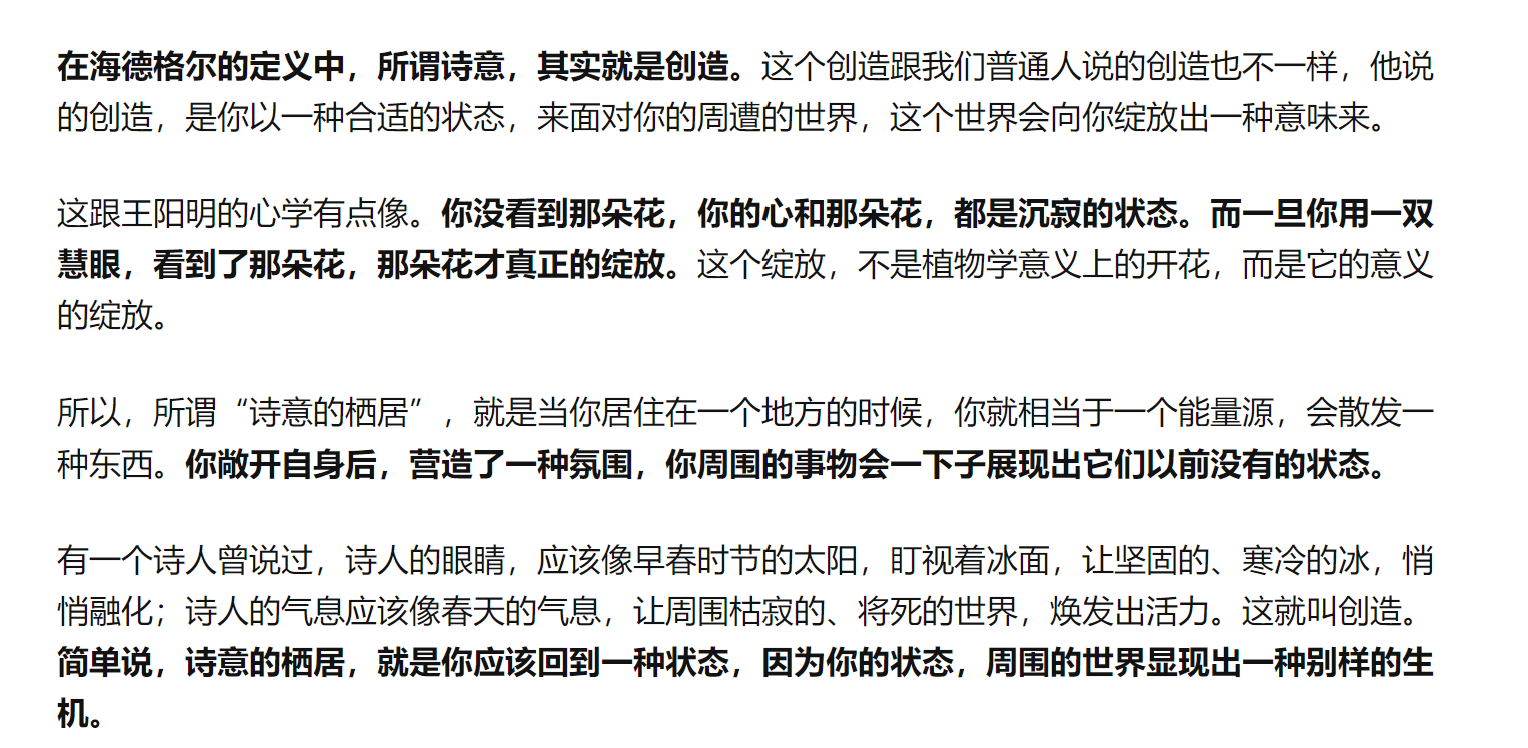

海德格尔追求的人的理想生活状态是一种“诗意的栖居”,人应当和睦地相处并存在于世界之中,诗意代表的自由意境的最高世界。

“人的理想生存方式,在现实的环境中回归人的精神意志自由,一种真善美一致的、回归大地的自在、自由地栖居,即人本质的存在:自由自在的状态。”

但如果人没有办法做到真正意义上的逍遥,或者就是在追求“积极自由”而不得与维持“消极自由”而惶恐失去之间挣扎徘徊,只能去找寻一种最大公约数的妥协点,这个点的不自由不足以压垮对理想的热爱,而又能够孕育出人对于自由的理想化追求,人会为了外化的社会标准忙碌奔波,但在奔波的同时决不能忘掉属于自己本质追求的初心,那个自由自在、无拘无束的状态,或者是人际和睦、互帮互助的环境,也许中庸之人会找到一个最为自洽的妥协状态;理想之人会秉持“朝闻道,夕死可矣”的勇气去追求“”不自由,毋宁死”;心胸开阔之人会将宇宙万物与自然人文容纳于心,而不太会被外界的言论攻击、影响或者是左右未来人生的方向。

马克思非常尊重人作为一个创作者的存在,人追求的自由是一种创造的冲动,他认为一个人真正的意义、价值存在于自己的创造过程之中。当人能意识到自己在真正的创造,意识到自己在进行着不拘泥于小我而是为了社会中的他人或者更好的未来而进行的创造时,或者是说,人存在作为自由人的联合体为了一种共同体而去创造,是种更高级的冲动,有了这样的愿望,人便能够获得幸福的满足。

于我而言,自由永远是内心最澄澈的一片净土,我能够意识到人作为发展意义上的存在,如果生命中依旧有时间让我呼吸到这样纯净无暇的空气,那便依旧热烈地相信生命美好、万物值得、生活有趣、人间浪漫至死不渝。

00:59 衣戈猜想up:《严肃地科普一下强迫症》

03:05 被剥夺的八个小时

06:38 道长:宏大的目标是否是一场空?

09:38 杨照:资本主义的自我调节的能力,恐怕是我们所看过的人类过去所有的经济体系里面最大的、最有弹性、最灵活的。

11:02 刘擎:财富带来的幸福会随着边际效应递减

15:56 被强迫的劳动一旦停止,人便会像逃避瘟疫一样逃避劳动

17:35 妈妈和爸爸的美好回忆

19:13 熊浩:没有时代洪流裹挟时,人便会像灰尘一样沉淀、堆叠

21:05 海德格尔:人的自由是种诗意的栖居

22:30 外化标准与内在追求的妥协点

24:28 人追求创造的冲动,为了共同体的创造是一种更高级的冲动

看理想公众号推出了谈论文字稿!

https://mp.weixin.qq.com/s/junSNsXo2YhtaIjSZSrDhg

空空如也