配乐:III. Allegro ma non troppo - Presto

关于《窃听风暴》.

首先来讲一下故事的背景。

二战结束后,再次沦为战败国的德国根据雅尔塔协定和波茨坦协定,分别由美、英、法、苏四国占领。1949年 5月23日,美、英、法三国占领区合并成立了德意志联邦共和国。同年10月7日,东部的苏占区成立了德意志民主共和国。德国从此正式分裂为两个主权国家。

作为二战中德国抵抗最激烈的地区,战争的阴霾仍未消散,破败不堪的残垣断壁随地可见。表面是被夸赞的“社会主义橱窗”,背后是一个不择手段的集权统治和一群建立在乌托邦之上的虚幻信仰,严格的高压管制、极度不均的分配、腐败的官僚阶层等等让人看不到出路。

故事发生在这个背景之下,当时的国安局采取严密的舆论管制,秘密的监控与窃听私人信息这件事遍布于人们的生活中,东德的秘密警察最多时达到200万人,每6.5个公民就有一个为秘密警察工作,在柏林墙倒塌前的39年里,平均每天有8位东德人因“破坏国际安全“被捕,前东德仅有的1800万人口中,有600多万人被建立了秘密档案,换言之,每3个东德人中就有一人曾处于秘密警察的监控之下,“拒绝麻木不仁,拒绝在危险的抗议中失败,就意味着无法在这个国家安身立命”,正如乔治奥威尔在其《1984》所言,这个年代里,人被扒光了站在人面前。密不透风的监督、比肃杀更为恐怖的窃听,令人生活在不寒而栗的惶恐之中。如今德意志民主共和国这一物质文明已经被有选择地进行收藏、商品化、挑拣、展览、评论。

《窃听风暴》这部电影正是发生在这样的背景之下,在电影拍摄之初,“东诺士马克的电影用了很多当初东德的机关大楼实地拍摄, 但是监狱博物馆的馆长却拒绝了他拍摄的请求。原因?馆长说,因为东诺士马克的剧本不符合史实:整个东德历史,像魏斯乐那样“良心发现”的秘密警察,对不起,一个都没有。”

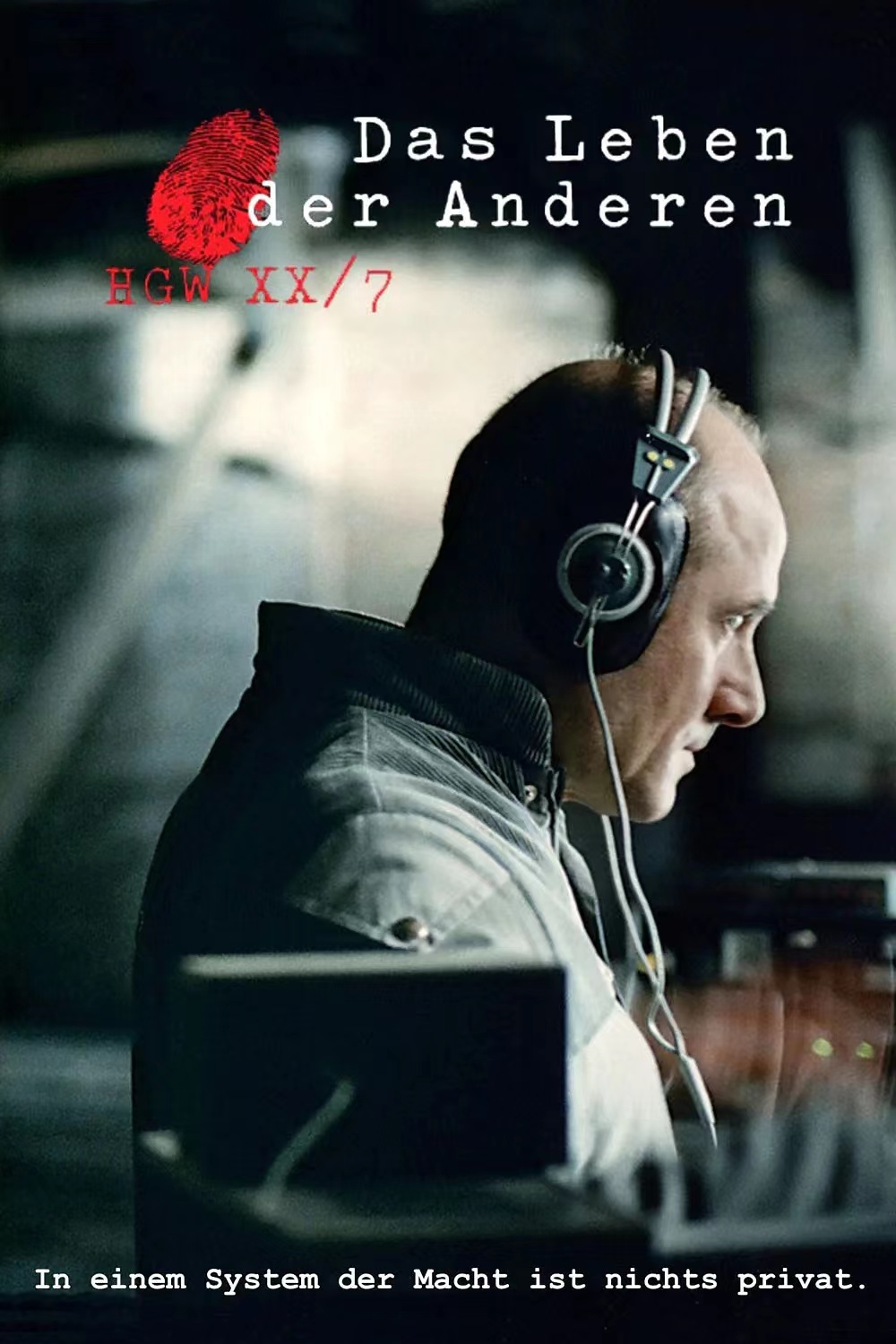

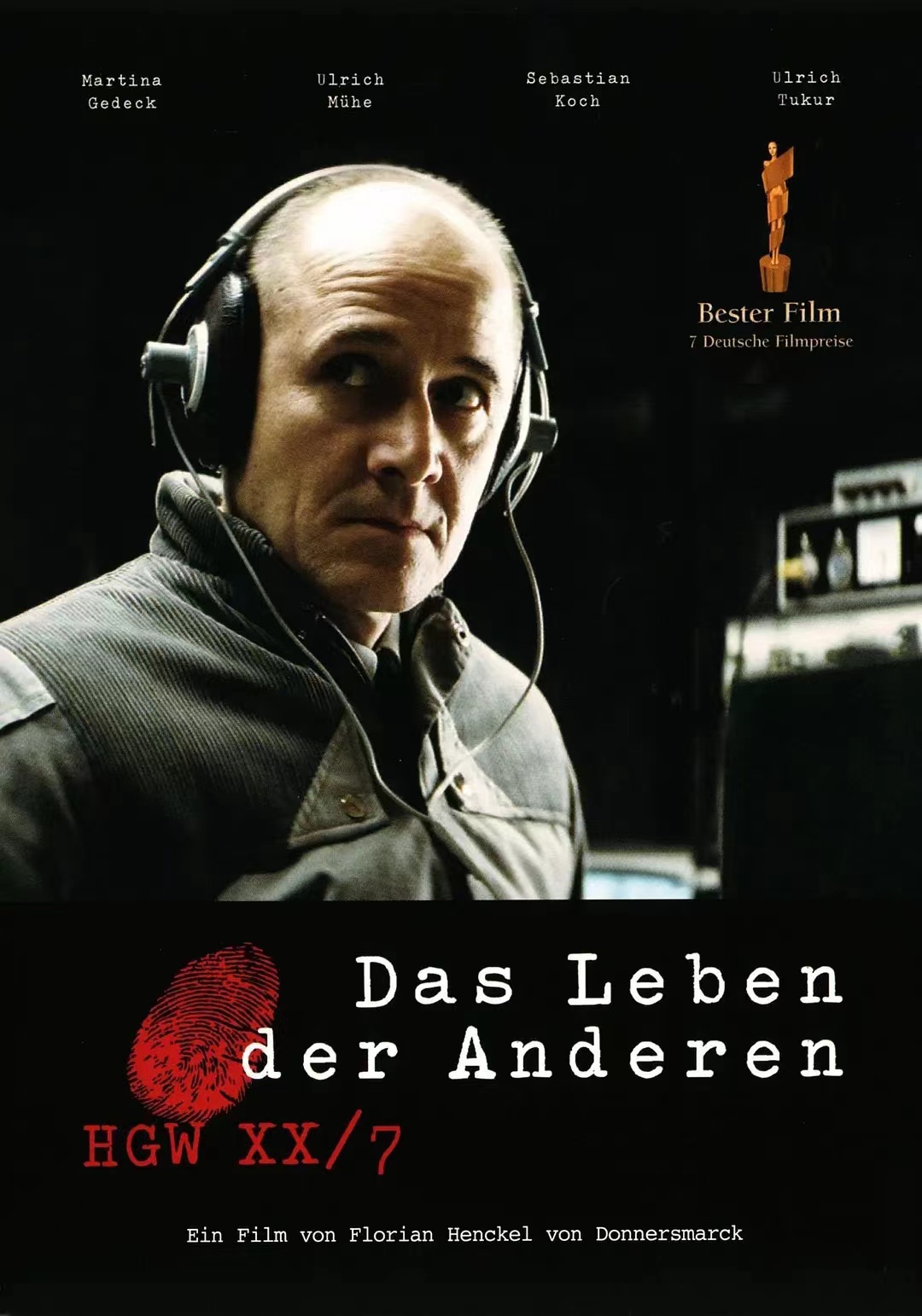

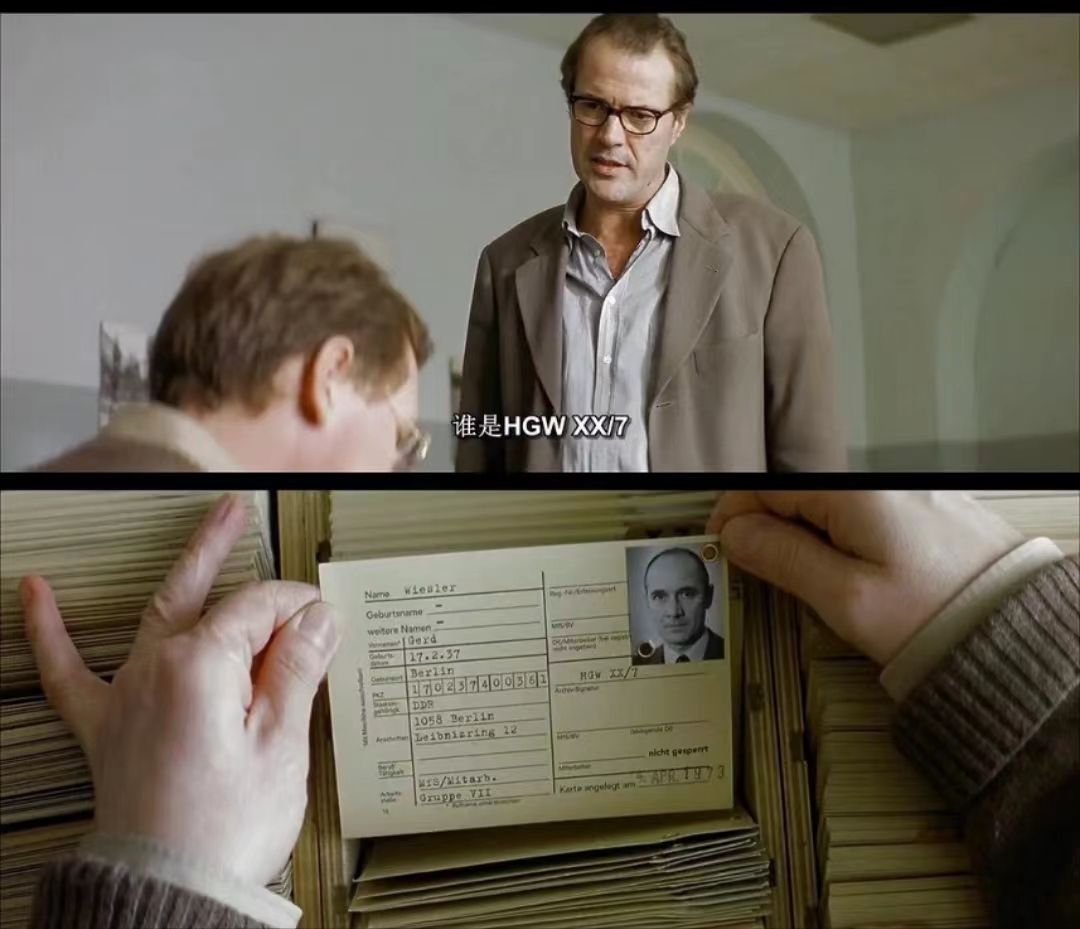

这位代号为HGWXX7的国家安全部警察是一个什么样的人,也许你会说他像一个冰冷无情的审问机器,我想你大概率会这样形容他:目光深邃、冷静从容、有条不紊、不苟言笑、聪明敏感……可他的兢兢业业并不为人所歌颂,在国安部只手遮天、将全部人民笼罩在人心惶惶的监视之下的恐怖氛围中,他的审讯、他的奉公做事无疑是每个公民头顶的枷锁。

在《窃听风暴》中,东德的作家大致分为三类:一为附庸权威、歌功颂德之人,二为拒绝合作、含恨至死之人,三为思想挣扎、钢索行走之人,电影中被监听的作者则属于第三类人,他的剧作中闪耀着人性的光辉,他的思索与追求具有崇高的艺术价值。

监听作家,又称勇者计划,在监听作者的过程中,警察的人性之光逐渐觉醒,他被作家向往自由的热忱所动容,被他与女友的爱情理想所感怀。作家的密友因被剥夺创作权利七年之久而悲愤自杀,得知消息后作家悲痛地弹奏《献给好人的奏鸣曲》并将悲愤幻化为无言的音符,作家说“那些听过的人,我是说真正用心聆听的,难道会是坏人吗”,这时,在监听线的另一端,一行眼泪在警察的脸庞上落下,艺术无国界也无立场,警察知道自己的良心从未泯灭过,这是人性的光辉,一曲《献给好人的奏鸣曲》成为该剧的核心。

警察自己的生活呢,冷清孤寂、简单枯燥,他深知自己被权威奴役成为一名合格的服从者,却和人性本身的品质渐行渐远,也在长期被压抑下发生了心理的扭曲。在当得知当局要监视作家的真实目的不仅是要管控他的反动文章,而是另一位警官要讨好文化部长并且因公谋私时,他的正义之心悄然苏醒,他要帮助这个被潜规则的女演员,要帮助这个心怀自由与勇敢的作家,他也要帮助自己救赎自己的良知。一位豆友在他的短评中这样说到:为什么INTJ最适合做情报人员?因为他理性近乎无情却会被艺术和梦想打动、执行毫不犹豫却勇于质疑自己不沦为机器、孤僻独行却又珍惜与他人的温情,他是最聪明的,却是最不能被掌控的。

作家在朋友们的帮助下冒险发表了令人震惊的“东德自杀人数调查报告”,向世人宣告着被奴役的残酷事实。在勇敢者窃听计划中,由于警察的帮助,作家的反动言论被记录为剧本讨论,作家的不法行为他只字未提,之后作家的女友在愧疚中车祸身亡,窃听计划在众人悲痛之中告以段落,作家在他默默的保护下而幸免于难。因为这场素未相识的精神友谊,警察赌上了自己的职业生涯和后半生发展,他成为了一名暗无天日的地下室拆信的职员,日复一日地完成着繁琐枯燥的工作。

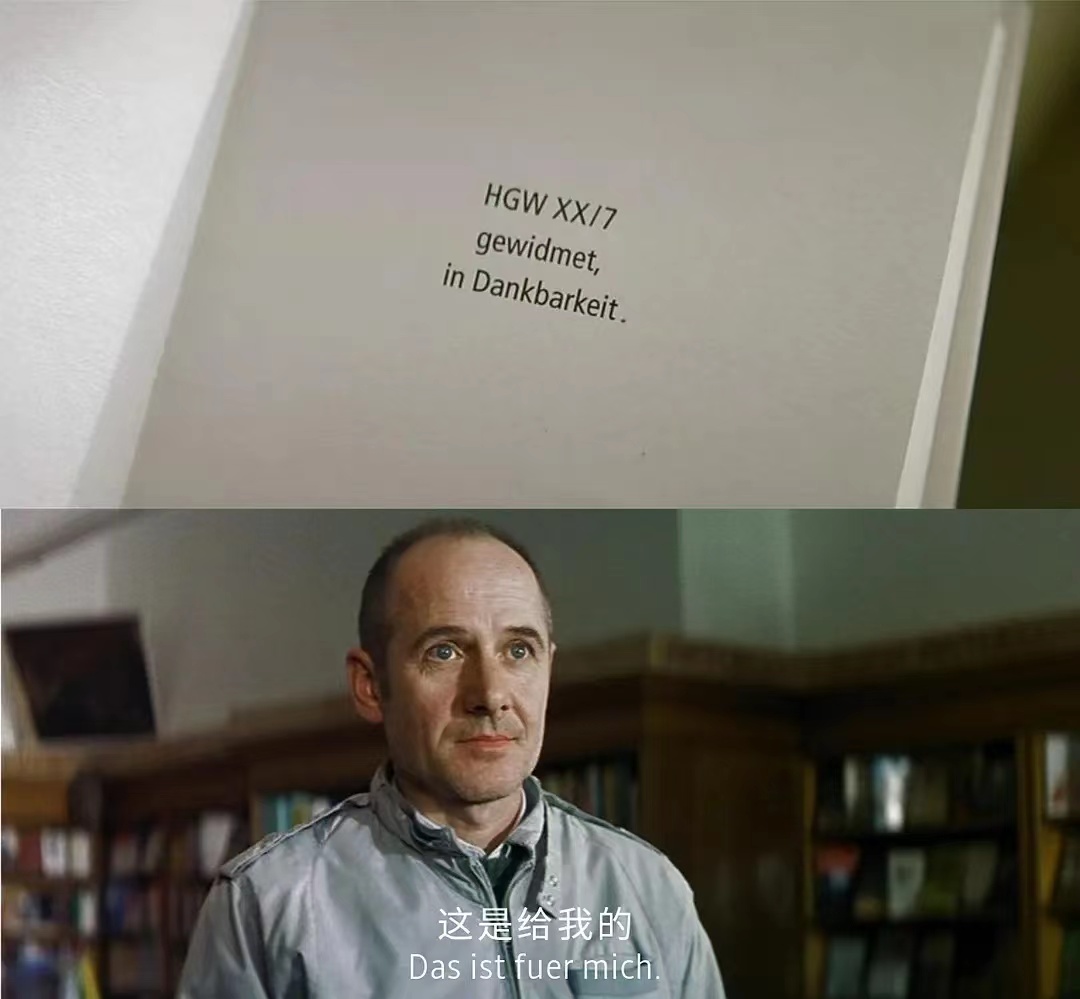

一个人热情澎湃才华横溢的作家、一个表面冷酷隐忍但是坚守正义和人性温情的情报局警察,也许平生仅一面之缘,但在彼此心中都占据了厚重的分量。两年后被撤职的警察在书店的橱窗上看到作家新出版的书籍《献给好人的奏鸣曲》,翻开这本书,书籍的扉页赫然印着:“谨以此书献给HGW XX7,致以最深的感谢”,当店员问他要不要打包送人时,他回答到“不,这本书是送给我的”,这是他的人性、他的友谊、他的善良、他的良知、他冰冷坚毅的面庞下,那颗为正义而热烈颤动的心。

汉娜阿伦特在其所著的一部书籍《艾希曼在耶路撒冷》中提出了“平庸之恶”的概念,1961年,耶路撒冷地方法院对纳粹战犯、“犹太问题最终解决方案”重要执行者阿道夫•艾希曼开展了一场旷日持久的审判,在民众看来嗜血的杀人魔头艾希曼是一个“漠视语言与思考,在人格和道德方面都极其平庸,恪尽职守的党卫军成员而已”刚出版的几年里,它在美国和欧洲知识分子圈引发的论战如火如荼,不同读者的观点针锋相对,公开发表的观点里,许多都严肃、公正、鞭辟入里,而另一些则视角偏激、充满人身攻击、甚至在知识水准上迂腐平庸、恶意讥讽、含沙射影。在作者的观点中 ,恶的化身并非是狂暴的恶魔,不是阴险狡诈、满腹阴谋、罪大恶极的象征,恰恰相反,恶可能就是一个平庸而肤浅的品质,比如平凡、敬业、忠诚的小公务员艾希曼。他并不愚蠢,某种程度上来说,就是不思考造成他成为那个时代罪大恶极的罪犯,恶泯灭了思维,这就是恶的平庸性。设想一个人面对死亡或者站在绞刑架上时,脑中除了这辈子在参加葬礼上听得话语之外空无一物,甚至轻而易举就忘记了自己即将赴死的事实,停止思考对一个人造成的灾难可能要比所有罪恶相加都要严重。

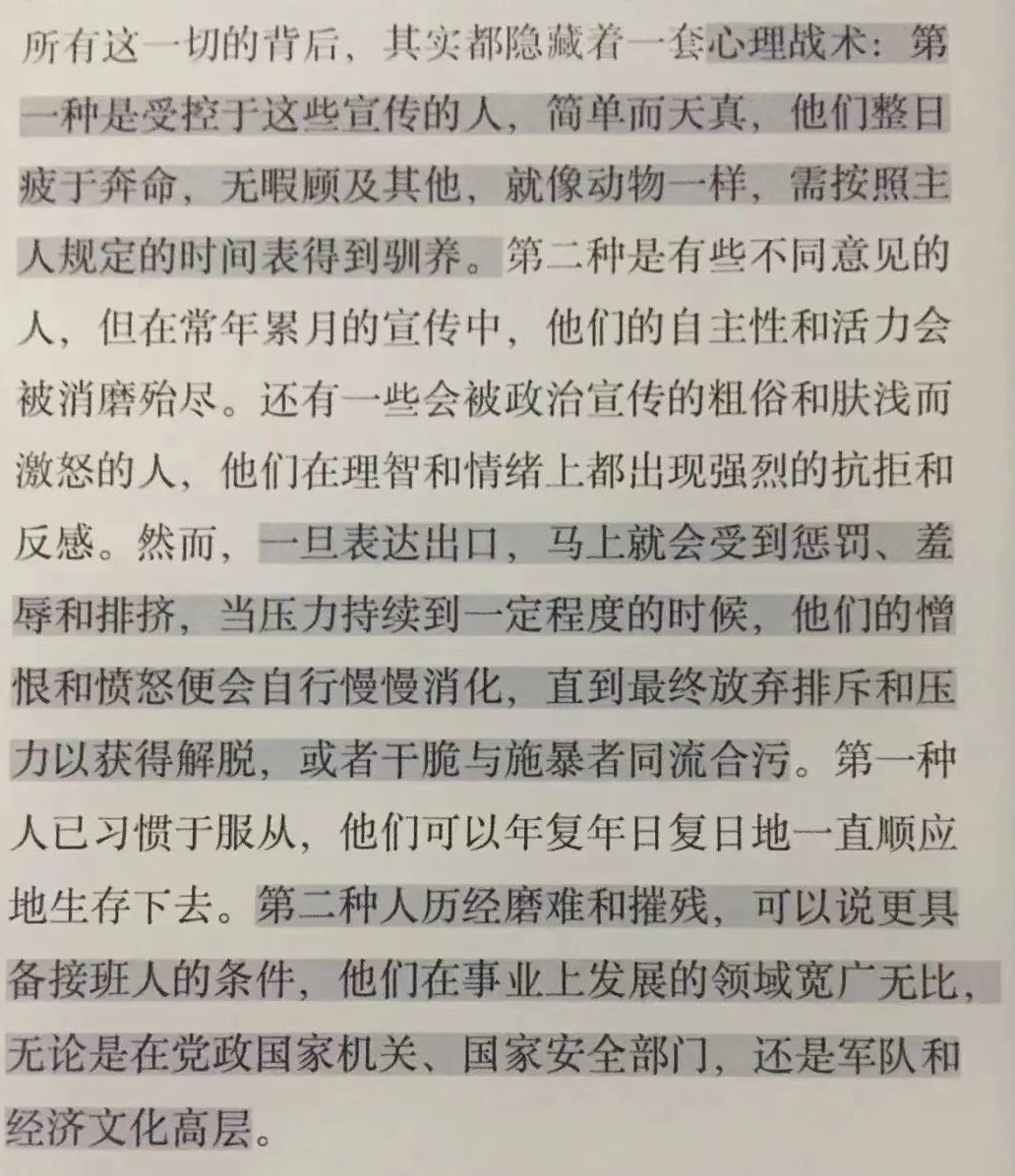

“所有正常人在目睹生理折磨时,都会产生本能的同情,这些人将如何说服自己的良心呢?显然希姆莱的本能反应更加强烈,他设计的计策很简单,而且应该也十分奏效:让这些本能转向,不再对他人,而是对自己产生同情。于是,人们不再说:我对这些人做了多么可怕的事!而是说:我得承受多大的痛苦才能完成这可怕的任务!这任务给我造成了多么沉重的负担!”

《艾希曼在耶路撒冷》

作者说:把个人变成形使职能者和统治机器上赤裸裸的齿轮从而去人格化,是集权统治机器的本质,当官僚制度最终得以圆满实现的一天,在德国做法官会被认定为一种“耻辱”,人的良知在颠倒黑白的世界里被模糊,在德国军事法第四十八条中有清晰阐述:个人的良知或宗教戒律不得成为其履职或者失职行为应否受到惩罚的依据。即使一个人内心有过良知的觉醒和正义的光辉,也在被反道德绑架的价值观中消磨殆尽,纳粹成功翻转了他脑内的合法秩序,把谬误与恶意变成一个新式“正义”的基础。他骨子里既不仇恨也不癫狂,也没有无尽的嗜血,而是没有思想,更可怕的是,他体现了纳粹罪恶本身无个性化的性质——在一个封闭体制内、由病态的暴徒实施、目的旨在消灭受害者的人格个性。传统的善成为了一种诱惑,大多数德国人则要迅速学习抵御这种诱惑的方法,在第三帝国,人们对罪恶已经麻木,并且认定了其平常性。

在集权压制的国家里,拥有平庸之恶的人不在少数,而剧中的警察则体现了不曾磨灭的人性和独立的思考与判断能力。和根据历史记载,在1949—1961年的12年间,大约有250万的东德民众为了追求自由冒着生命危险逃亡东德,在柏林墙建立后的28年里,共有5043人成功翻过柏林墙逃入西德,有3221人在逃亡中被逮捕,239人当场击毙身亡,260人受到不同程度的伤害,柏林墙被推倒后,法庭在探讨这群开枪的士兵是否有罪时,一位士兵辩解道“我没有罪,我只是在服从上级的命令,而服从命令是人的天职”,法官回答到“作为警察,不执行上级命令是有罪的,但打不准是无罪的,作为一个心智健全的人,此时此刻,你有把枪口抬高一公分的权利”。

空空如也

暂无小宇宙热门评论