上午学的过于苦大仇深,竟写出如此世事沧桑的文字,小小年纪是我经历了啥,当然也可能是因为有点低血糖,情绪纷纷往负面倒去。好在下午酒足饭饱之后拿出了心仪已久的文具,做个卡通动漫3D少女不香嘛!

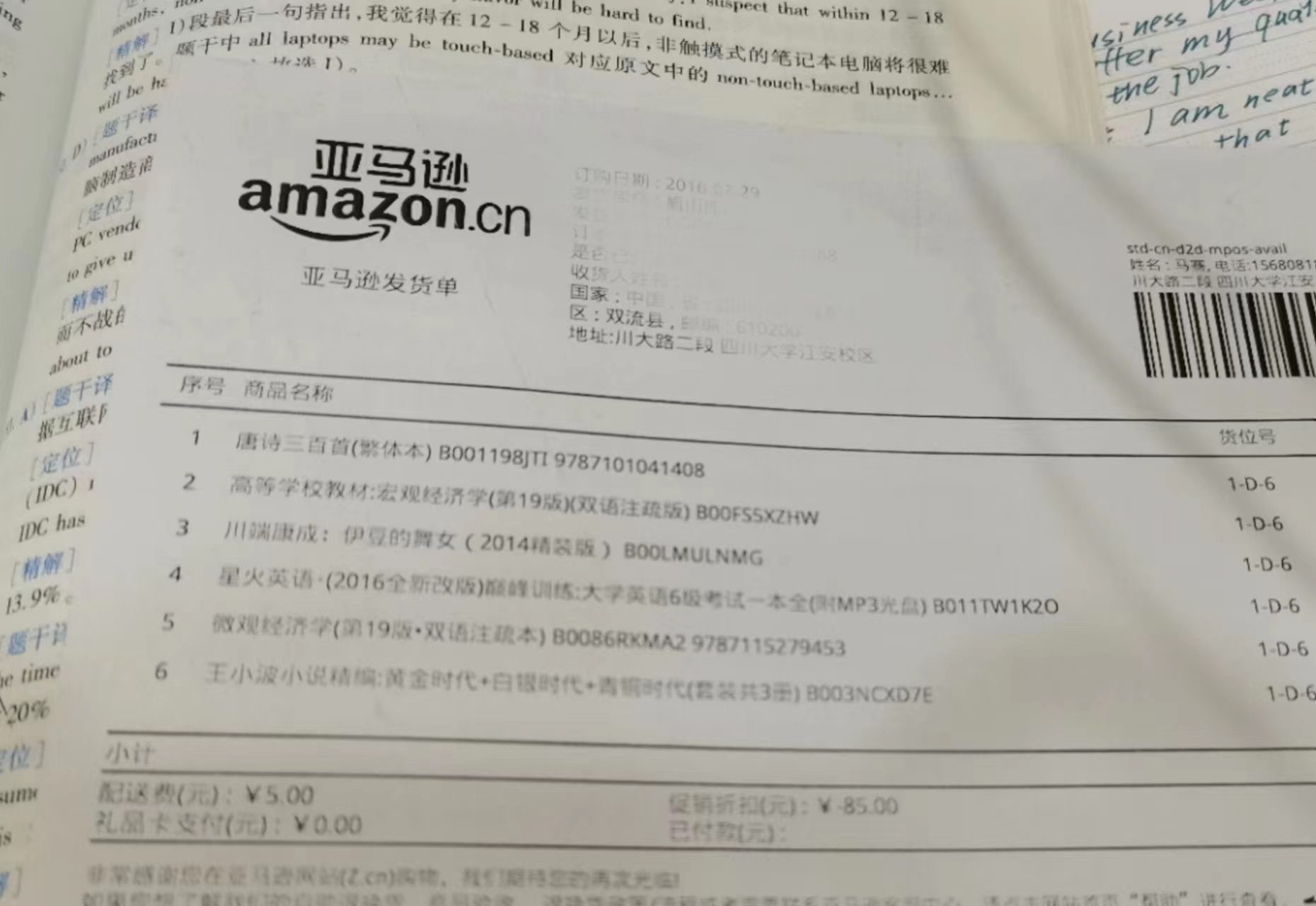

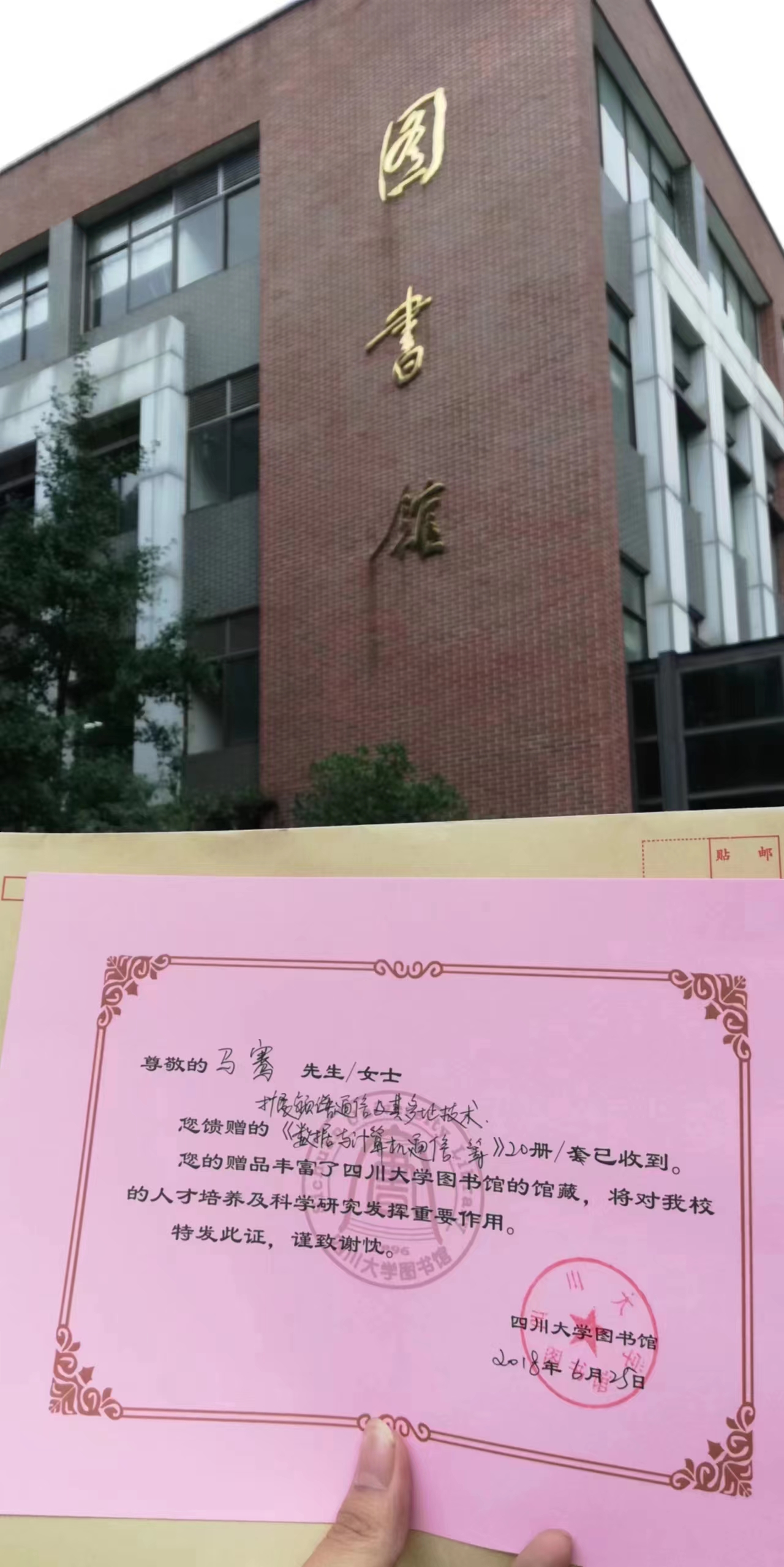

不过我发现人的心情会根据天空颜色的变化而阴晴不定,至少我是这样,当天边下起绵绵小雨,波雾蒙蒙,一股淡淡的哀伤之情不言自喻,中午我是一颗沙发凹陷明珠,举着一本翠绿至极的美国小说睡去,书刚好遮挡光线,我心幽微,视线模糊,我的脖子是人的脖子,而我的脸是一本书,如果空间凝固,也许世界上就会出现一个书头人尾的神兽,不过要说一个神兽脑子里仅装有一本书的思想貌似太寡淡无味,哪怕它是绿色的,也不能仅仅成为人们护眼的工具,它应该成为绿色城市文化生活的代言人,也许它需要再多一点思想,类似与一部行走的四库全书才算腌入味了,让人变聪明是阿尔吉侬这辈子也没法涉足的课题,不过让我想想谁会给我答案呢?格机格叽格叽格叽格叽格叽,聪明一休来也!by the way这本书的文笔忒幽默风趣了,我时常设想作者是一个日常谈吐什么样的人,也是如此的幽默风趣吗,那他的妻子也太幸福了,这位女士可是嫁给了一部活体小说啊!设想,相貌平平、穿搭普通的一个伟大的思想家放置在人潮汹涌的洪流之中也许并不起眼,但是在崇拜他、欣赏他、理解他的人眼中,他便是迪迦奥特曼的信仰之光。还有一个非常有意思的事情,我随便在图书馆找了一本六级学习书籍,发现了一张亚马逊票据单和一串电话号码,好奇之下我随机添加了这位朋友的微信,发现他在六年之前把这本自己的书捐给了学校的文理馆,之后又流转到了江安馆,他毕业两年已经工作,发现这件事情他也觉得不可思议,我想到传播学中六度分割理论中这样解释:“你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超六个,也就是说,最多通过六个人你就能够认识任何一个陌生人。”依靠联系,依靠网络,人不再是单一的原子化个体,而是紧密链接的节点,互联网告诉我们,只要敢想,就没有什么不可能的,只要想交朋友,天南海北任你挑选。

这是夹在书里的一张票据单

这是他捐书的凭证,还留着呢!

在背单词走神的间隙我这样记录:得到就是失去,失去就是得到,失去其实并没有什么大不了的,得到也不能因此恃宠而骄,得到与失去就在转瞬之间,就在不言,也可谓没有真正的得到,即居安思危。我想到自己的叛逆其实是为了逃避一个弥天大谎,一个体制教育可以让人变得博学而聪明的假设,工整的板书、严密的思维和缜密的分析会带来成绩的提升,而这应用于生活,我实在没觉得有太大的好处,甚至不利于人际正常交往,比如说,有人过于理性,分析问题头头是道但是没有考虑到共情与理解,有人过于刻板,一斤一毫都需要仔细斟酌,尽显狭隘与吝啬,有人过于严格苛刻,而严肃与浪漫势不两立,这个和生活情趣毫无关系,我实在是不懂,作为个体有思想意识的人,如何在能在这种教条的条条框框下幸福生活?不过理性来看,虽然有很多人骂高考等,但是不能用想象的公平去构想一些所谓理性的改革方案,要考虑到教育公平在中国社会扮演的重要角色,考虑到现实的制度语境。对于学生而言,考试本身不是幸福,但却是通往幸福的途径,也或许是这折磨和压抑就是让人体味到,原来平平淡淡竟然也是如此幸福。人们会为了通往幸福之路奋不顾身,先苦后甜之人获得了纵享清福的概率,而依旧逃避之人却在日上三竿默背出一句白首方悔读书迟,正如萧伯纳所说:如果我们不能建筑幸福的生活,我们就没有任何享受幸福的权利,正如没有创造财富就无权享受财富一样。可是再怎么说,面对苦难,人也总是想用未来剥削现在,鉴真东渡取真经,学海无涯苦做舟,得道是个修炼的过程,烈火自焚,悲苦自珍,涅槃重生。看来痛苦是个过程,忍受痛苦的人非同小可,而纵享痛苦的人是神,从始至终我都没有勇气正视过他,也许是还不够勇敢,也许是对内心的渴望还不够真诚,这种心理戒备通往的是更大的恐惧,这不再是什么及时行乐或者看破红尘,而是还没开始就已经放弃,这是披着冠冕堂皇的外衣的堕落,人永远低估自己的懒惰,高估自己的痛苦,和这句话的结构很类似的一句话是:不要在人格上轻易怀疑人家,不要在见识上过分相信自己,我觉得这句话给起的启发很大,说到面对苦难的悲观态度,这往往会导致怨声载道,或者是顺其自然,可不是说,顺其自然其实是竭尽全力之后的不强求,而不是两手一摊的不作为,朱熹曾说:知之愈明,则行之愈笃,行之愈笃,则知之益明,我认为这种怨言是没有在心态上战胜痛苦的表现,既然这历练无可豁免,那不如似高尔基所言:让暴风雨来的更猛烈些吧!

下午随便逛逛,插上耳机貌似宇宙都和我毫无关系,而无数的遥远的梦想变得真实而具体,管理人员说2021年的书都挪到了楼上,一楼的新书柜子就变成了光秃秃的树干,枝繁和叶茂稀疏飘散,也不知花落何方,也许很多书一辈子也找不到了,也许有些思想也是用来错过的,遇见了便感恩,遇不见也一切安好。然后呢,就这么妙手偶得,看到了这本《时评写作十讲》,高中就觉得他的《时评中国》读了曹林先生的新闻写作,评论一下的前半部分之后,我对新闻评论这个专业有了更为深刻的认识,杨降老先生曾经说:现在的年轻人就是想的太多但读的太少,但实际上曹林先生非常鼓励大家有更多的想法,但是这些想法不可以像璀璨的烟火般转瞬即逝,而要时常记录,不应该像网络上那些同质化,情绪化的碎片化思考,而要进行深入细致的推究,掌握更为扎实的学科理论知识,新闻评论员要做时代的撩望者,这在纷繁复杂的信息潮流中审时度势,客观而理性的将事实诉诸真相。

曹林老师认为,仅仅依靠泛滥观点堆砌并不能组成思维方式,这就要求学生阅读更多的书籍,在阅读的过程中形成思考能力和批判思维,切忌煽风点火的阴谋论,切忌左右摇摆的诡辩术,也切忌听风是风听雨是雨,在很多短视频平台,不乏有各显神通的天王姥爷,教你如何做人、做事,但实际上很多观点自相矛盾也并不成体系,并且更可怕的是,这些论调仅在暂时性的基础上自圆其说,其思辨性和逻辑性并没有详实的体现,好像一剂吗啡注射到人的痛点,观众自以为掌握了人生的真谛,实际上还是重走老路,人要像警惕毒药一样警惕这种麻痹性的知识收获。另外,马克吐温说过,他要把自己文章中所有的形容词都去掉,而海明威的文字更是删到不能再删为止,连余华都惊叹,他是不是和我一样都不认识很多字?由此观止,越为简练的文章越能凝聚思想、触达本质、叩问人心,这不是万家灯火,而是绝代孤王,正如作家威尔逊曾说:“如果你需要在口头上向别人解释文章的某一段落,那请你改写这段落;如果你想用文字展现你的博学,则请你克制!”

另外,写新闻更要慢下来,在真相反转不定的浮躁氛围之中,与情绪、冲动和操纵保持距离是一种品德,他说:伟大的评论很少是第一时间的快速判断,都是在深思熟虑与热点有了一定的距离,远离了热点舆论场的喧嚣后所做出的深入调查和独到评论,也只有这样慢下来的报道和评论才能在心里始终留下自己的位置,成为历史的底稿。在被快所绑架的时代里,慢是一种专业资本。

空空如也